探討高校專業課程教學中的思政教育*

——以煤地質學課程為例

劉海燕 王東東 呂大煒 田紅 劉瑩

(1.山東科技大學 圖書館;2.山東科技大學 地球科學與工程學院)

在全國高校思想政治工作會議上習近平總書記強調立德樹人是教育的根本任務,育人之本在于立德鑄魂,堅持把立德樹人作為中心環節,要把思想政治工作貫穿教育教學的全過程,給學生心靈埋下真善美的種子,真正實現全程育人、全方位育人,為高校思政課建設指明了方向[1],從此我國高校的課程思政建設進入全新的發展階段。國內眾多地礦院校在專業課建設過程中,深入挖掘專業基礎內容中的思政元素,與專業基礎知識建立聯系是課程思政建設的關鍵所在[2]。例如在沉積巖石學課程中通過介紹長江、漢江碎屑物質的搬運,講解沉積巖的形成與演化過程,進而培養學生的專業興趣及探索能力[3];在石油地質學課程中,通過回顧中國油氣發展簡史,激發學生學石油、愛石油、奉獻石油的責任感和自豪感[4];在構造地質學課程中,通過構造制圖及對形變參數等測量、推算,強化學生動手實踐能力、積累職業經驗的同時,培養學生科學嚴謹的學風和腳踏實地的作風[5]。另外在造巖礦物學課程中,教師將當代著名的深空專家請進課堂,通過專家與學生面對面的深入交流,讓學生了解了中國探月工程的最新進展,增強學生的民族自信心與專業認同感[6]。因此將思政教育融入專業課程教學中,這一過程對提高學生的綜合素質具有重要意義[7]。當今社會的發展離不開資源與環境,而煤炭資源一直占據我國能源消費的主要地位。煤地質學課程是我校資源勘查工程專業的核心專業課,在課程體系建設過程中,將思政元素有機融入教學大綱、教學內容中,將育人教育滲入每一堂課中(圖1),培養全方位的高素質地質人才,也是社會發展的必然要求。

一、煤地質學課程與思政教育的融合優勢

(一)煤地質學課程內容

煤地質學是一門運用地質學理論和方法,全面研究煤、煤層、含煤巖系、煤盆地以及與其共伴生的元素或礦產的成因、組成、性質及其分布規律的學科[8]。要求學生掌握煤地質學的基本理論和分析方法,了解煤及共伴生礦產形成的地質條件,以及煤炭資源的利用和在國家經濟建設中的作用。煤地質學課程教學內容主要有煤地質基礎理論、煤的物質組成、煤炭資源特色,煤地質有關的研究方法及科學進展。其中基礎理論知識,包括成煤原始物質及其堆積環境、煤化作用、含煤巖系沉積學、成煤盆地與含煤系統等;煤的物質組成,包括煤的物理性質、巖石學組成及研究方法、煤的化學成分與化學結構、煤的無機地球化學特征;煤炭資源特色,包括煤炭分類與煤的工業利用,煤系的共、伴生礦產,煤炭資源特點與綜合評價,中國煤田地質特征,世界煤炭資源分布特點等;煤地質有關的研究方法及科學進展,包括煤地質學在相關領域的應用,以及煤地質學的分析方法等(圖1)。

通過該課程的學習要求學生掌握煤地質學基本原理和工作方法,了解成煤作用基礎理論,能夠根據成煤理論分析煤的演化規律。了解煤巖學研究的基本方法,掌握煤的基本物理性質、宏觀煤巖成分和宏觀煤巖類型、顯微煤巖成分的分類及基本特點。了解含煤地層特征,理解成煤沉積體系的聚煤規律,掌握聚煤盆地形成機制與演化特點。

(二)課程與思政教育的融合優勢

我國是世界上煤炭資源最豐富的國家之一,同時我國也是煤炭消費大國。在我國的自然資源中,基本特點是富煤、貧油、少氣,這就決定了今后相當長一段時期內煤炭仍是中國的基礎能源[9]。因此,煤炭工業的可持續發展是國民經濟和社會發展的基本保障,而從事煤地質研究和勘探開發仍是一項光榮而偉大的工作。因此,高校在《煤地質學》專業課的講授過程中,將思政教育滲透在課堂中不僅是資源勘查專業所需,同時也是社會發展的必然要求。結合煤地質學課程性質和主講內容,該課程與思政元素可以進行有機結合,其優勢體現在以下幾點:

(1)煤地質學課程屬于工學類自然科學范疇,與事物發展的一般規律緊密相連,因此該課程讓同學們理解事物由低級到高級發展的階段性,培養學生要尊重自然發展規律意識。

(2)煤地質學課程需要用到沉積巖石學、構造地質學、地球化學等理論和研究方法,因此學生可以在該課程中深入理解學科交叉與融合的重要性。

(3)課程內容從成煤理論到煤田生產實踐,教學過程從課堂、實驗室到實習基地的參觀與體驗,讓學生切身感受到理論指導實踐的意義,理解所學有所用的道理。

(4)能源消費是國民經濟建設的必需品,作為主體能源的煤炭資源,今后將進行綠色勘探、合理開發和有效利用,因此課程內容可以結合愛國情懷、職業情操、節約與環保意識的培養。

二、專業知識中凝練思政元素

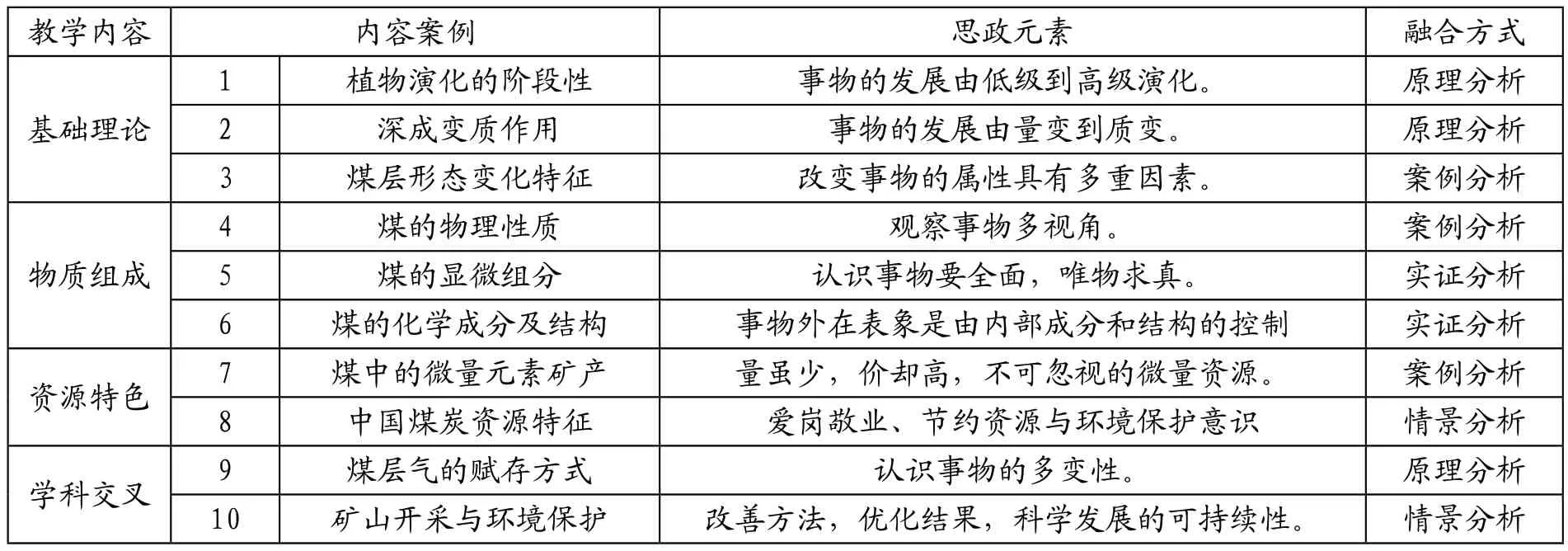

煤地質學課程內容中不僅包含事物發展的一般規律,也體現了物質與運動、時間和空間及對比與聯系相統一的哲學思想,為課程思政建設提供了鮮活的事例和素材,將思想政治教育有機地融入課程教學過程中(表1)。例如煤地質學的基礎理論部分可以結合事物從低級到高級,從簡單到復雜,從量變到質變的一般發展規律進行介紹;煤的物質組成部分可以聯系到同一事物在不同世界的表象可能會出現很大的差異性,理解從微觀到宏觀事物的差異與聯系;煤炭資源特色部分講解綠色煤炭資源勘探、開發與利用的理念[10],結合我國能源現狀培養學生節約資源和保護環境的意識;煤地質研究方法與其他學科交叉內容可以和自然科學的發展相聯系,任何一門科學的發展都不是孤立的,我們需要廣泛學習知識,要有終身學習的能力。

表1 煤地質學內容案例與思政融合示例

三、思政教育在專業知識中滲透

煤地質學課程內容具有的專業特色,內容從自然科學到工程實踐,場地從教室到現場,過程從課程學習到終身學習。校內學習過程中將課程內容與思政教育建立聯系,通過采用原理分析、案例介紹、實例驗證與情景教育等方式可以有效地將思政元素滲入在理論知識的內容中。

例如案例1植物演化的階段性,采用類似原理分析的教學方法,講述植物作為成煤原始物質來源,其演化從晚泥盆世之前以菌藻類植物和裸蕨類植物為代表的低等植物,到晚泥盆世之后陸續發育的孢子植物、裸子植物和被子植物等高級植物演化的過程。通過植物演化的階段性發展,讓同學們理解自然科學發展具有的一般規律性,均是從簡單到復雜,從量變到質變的過程,這一過程需要時間。因此要正確認識科學,尊重科學的發展規律。通過這一知識點還可以引申到同學的學習過程需要持之以恒。每個人的學習都是從簡單到復雜,淵博的知識需要日積月累。世界任何一項偉大的發明,都是科學家在無數次的實驗失敗之后,仍然能夠堅持下來的成果。讓同學們理解學習過程中堅持的重要性。

案例5煤的顯微組分內容可采用實證分析的方法,通過在實驗室借助顯微鏡觀察顯微薄片中煤的有機組分,讓學生親眼所見,認識其真實形貌。我們生活中見到的煤炭表觀顏色多為黑色,但把煤研制成光學薄片在顯微鏡下觀察時,卻看到了紅、黃、黑的不同色彩,這一認知完全不同于我們的常識。通過講解煤的有機顯微組分屬性特征,如鏡質體多顯紅色,類脂體常呈黃色,惰質體顯黑色。借助于這個案例內容,告訴同學們,認識事物要實事求是,唯物求真。同時還要提醒同學們在分析問題時要考慮情況的多變性。有時候眼見并不真實,這種情況下不要被事物的假象所迷惑。這就需要我們要具有敏銳的洞察力以及分析問題的綜合能力。通過這一知識點告訴同學們認識事物要仔細全面,避免片面性。

愛因斯坦說過,“僅僅用專業知識教育人是不夠的”。對于學生來說,理解價值并培養對價值的熱情是必不可少的[4]。因此在案例8中國煤炭資源特征,可采用情境教育的方法,通過介紹我國豐富的煤炭資源賦存以及能源需求與消費現狀,增強學生對煤炭工業的信心,讓同學們感受到學好這個領域的專業知識,獲得專門實踐技能,形成良好的專業素養,今后在特定的崗位可以為社會貢獻自己的力量,讓同學們感受到所學專業的社會認同。與此同時提出煤炭資源是不可再生的寶貴資源,以增強學生節約資源的意識和行為。同時培養學生的主人翁精神,今后在社會工作中用自己的力量幫助更多人提高專業素養。

四、結論

煤地質學課程作為我校資源勘查工程專業的核心基礎課,也是我國煤炭行業培養專業技術人才的必修課程。課程團隊在多年的教學過程中不斷總結教學經驗,結合課程內容提煉思政元素,在傳授專業知識的過程中,通過多種教學方法滲透思政教育內容。本課程通過與思政教育的有機融合,不僅培養學生的專業技術知識,同時還注重培養學生正確的人生觀和價值觀,培養學生全面觀察事物、理性思考問題、綜合分析和科學研究問題的能力。