后疫情時代小學高段學生復原力的干預研究

宋釗林潔宜范芷欣(.廣東省深圳市寶安區教育科學研究院,深圳 580;.廣東省深圳市寶安區新安湖小學,深圳 580;.廣東省深圳市寶安區福新小學,深圳 5800)

一、引言

后疫情時代即疫情常態化的時代,指疫情還沒有從人們的生活中完全消失,而是時起時伏,隨時都有可能面臨小規模暴發、從外國外地回流及季節性地發作,并且遷延較長時間,對各方面產生深遠影響[1]。自2020 年1 月以來,全社會就處于新冠肺炎疫情防控的特殊環境下。疫情反復與防疫需要導致學生的校園學習生活充滿不確定性,對部分學生的心理健康產生負面影響。由于內心的平衡被打破,學生的認知、情緒和行為等可能出現失衡,進而導致焦慮或抑郁[2]。

積極心理學是21 世紀心理學重要的研究方向,它倡導人類用一種積極的心態來面對心理現象[3]。復原力的研究從積極心理學視角出發,研究為什么和如何使人活得更有自尊和效能,而不滿足于從以往的病理學角度了解什么原因使個人放棄希望。復原力(resilience)又譯為心理彈性、心理韌性、抗逆力等,復原是指個體在負面事件影響下保持良好適應或健康成長的動態過程,而復原力指個體的自我復原力(即在復原過程中有利于個人克服逆境的積極心理品質)及社會資源支持(如家庭、朋友、學校等),又稱為個體的內在保護因子和外在保護因子[4-5]。兒童青少年的復原力還體現出其年齡階段的特點,指的是在面對和即將面對顯著的困境和風險時,使青少年仍然保有良好地完成與其年齡相符的發展任務的潛能和動力。

小學高段的學生處于身心發展的關鍵時期,同時也面臨著一系列的挑戰。身心發展方面,小學高段學生正經歷青春期,是身心變化突飛猛進的時期。他們既要調適生理快速成熟而心理發展水平相對滯后的不和諧,又要面對自我統合、同伴交往等心理發展任務。同時,小學高段學業任務不斷加重,對學生們的內外期待逐漸提升。他們既要面對日益繁重的學業任務,又要處理好因自己、家人、老師及整個生活環境中的其他相關他人對自己的期待產生的壓力。因此,提升學生的心理復原力水平,幫助他們順利度過這一重要人生階段,同時為未來將要面對的挑戰做好準備,顯得尤其重要。

積極團體心理技術有助于提升學生的復原力,促進積極目標實現[3]。本研究以廣東省深圳市××小學六年級的四個班為研究對象,共154 名被試,根據Connor-Davidson 韌性量表的三個因子——堅韌、自強、樂觀設計提升學生復原力的干預課程方案,對學生進行團體輔導干預,以分析團體輔導課程對學生復原力水平的干預效果,進而優化課程設計[6-7]。

二、研究過程與方法

(一)研究設計

本研究采用實驗研究的方法。首先,通過查閱復原力文獻,結合國內外的相關研究成果,設計適合小學高段學生的班級心理健康教育活動課復原力課程方案;其次,選取小學六年級四個班級為被試,設置實驗組和對照組,對實驗組做實驗處理,即在班級實施團體輔導;對照組不做任何處理,不改變其他輔導條件,不進行任何實驗干預;實驗前后,在團體輔導前后對兩個組別進行Connor-Davidson 韌性量表問卷調查,同時對兩組的典型案例進行訪談跟蹤,比較實驗組與對照組的自身數據變化及比較數據變化,從數據中得出干預課程方案的效果。

(二)復原力課程干預方案

1.方案設計

本研究的課程干預方案以積極心理學中關于復原力的內容及團體動力學為理論依據,以遵循小學高段學生的身心發展特點和年齡特征為基本原則,設計了“在逆境中綻放——小學高段復原力提升課程”,旨在對學生的負面情感、錯誤認知及不良行為三方面進行干預,通過激發學生保持堅韌、自強及樂觀的品質,幫學生樹立完善的自我認知,并針對遭遇挫折與失敗應如何應對進行行為指導等手段,達成在后疫情時代正向提升學生復原力的目標。

課程干預方案中涵蓋對內在保護因子,即學生本人具有保護因子作用的積極性因素,包括生物及生理特質、心理能力和特質的訓練及提升內容,也涵蓋發現及獲取外在保護因子,即學生所處家庭及學校、小區和同伴的保護因子的內容[8]。

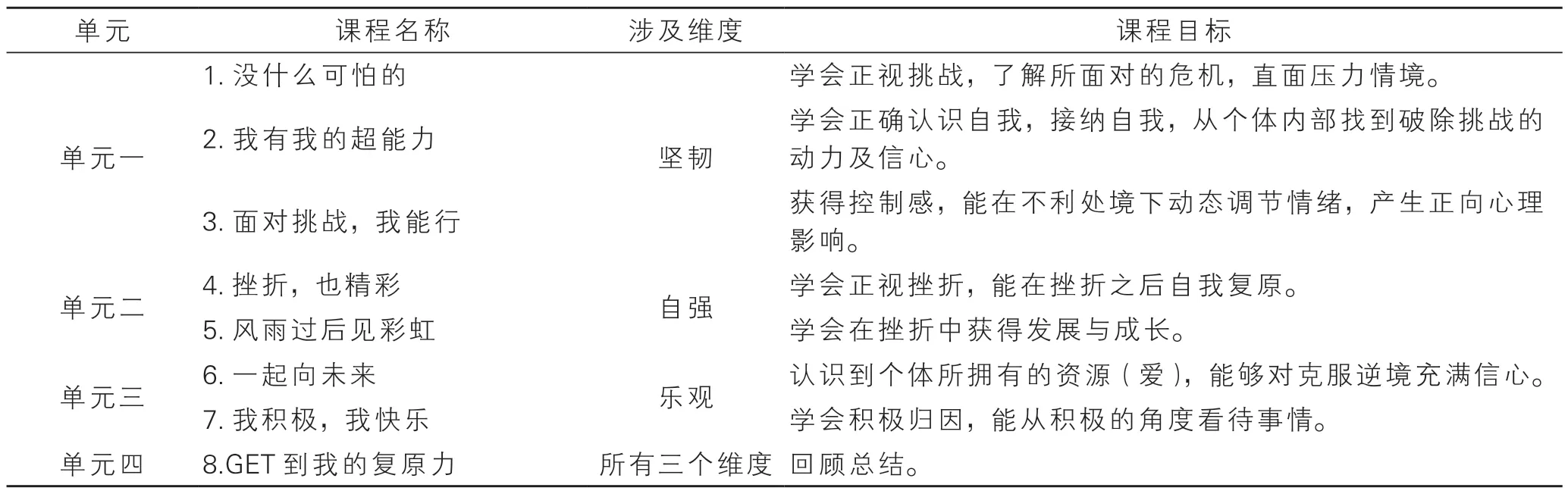

“在逆境中綻放”共分為四個單元,共8 課時,分別對應Connor-Davidson 韌性量表的三個因子:堅韌、自強及樂觀,最后一單元為1 課時的回顧總結,幫助學生串聯課程內容,以建立良好的復原力提升邏輯。四單元8 課時的課程主題設置情況見表1。

表1 “在逆境中綻放”復原力課程干預方案

2.課程內容

在“在逆境中綻放”不同單元中,學生以自己為主角,依次對以下八個主題進行自我剖析式的思考:(1)我有直面危機的勇氣;(2)正確認識與接納自我;(3)我有能力調節自己的情緒;(4)我可以從挫折中爬起;(5)挫折使我成長;(6)有很多人和事物能幫助我;(7)我總是積極地面對事情;(8)學完這次課程,我得到了很多收獲。完成專注于自身的思考后,學生在班級或小組中分享,在團體積極肯定的情境下提升自我效能感。課程內容涵蓋趣味活動、自我剖析、團體分享、理論學習、激勵技巧、家校合作作業等內容。每小節課程都由學生喜愛的活動導入,力求調動學生的興奮感,提高學生對課程的接納程度。

課程中包含一定的理論學習,如歸因理論等;學生會學到一些行為輔助技巧,如呼吸放松法等。由于課程強調合作與分享,學生、教師及家長都會同步參與到課程中來。在構思課程時,兼顧課程效能、實用性及趣味性,貼合小學高年段學生的心理特征,結合Connor-Davidson 韌性量表中文版前測調查結果、個案前期研究訪談結果及實驗學校心理老師、實驗班級班主任、其他任課老師及學生家長的寶貴意見和建議進行設計。

3.干預方法

研究采取團體課程輔導的方法實施干預,課程內容即“在逆境中綻放”復原力干預課程,研究對象涉及深圳市××小學六年級四個班,選取其中兩個班級進行課程干預實驗,另外兩個班級作為對照組。授課教師團隊由學校的專職心理教師和實驗班級的班主任組成,充分發揮心理教師的專業能力,充分利用班主任最熟悉本班學生個人情況的優勢。教師之間分工協作,共同進行課程干預,保證干預實驗順利高效完成,取得良好的實驗效果。

課程干預前,采用Connor-Davidson 韌性量表中文版對學生進行前測,并通過觀察及訪談進行個案的前期研究。

實驗過程中,實驗班由同一授課者每兩周進行一次時長為40 分鐘的線下課程教學,對照組所在班級則不進行任何干預,通過受試班級是否接受心理危機預防性干預課程的差異以驗證課程對小學生復原力干預的有效性。

2022 年春季學期,由于深圳市突發疫情,原設計的課程根據線上教學至線下教學的轉變情況進行了相關調整。為幫助學生更好地適應校園生活,課程包含課堂內外的不同活動,教師、家長、學生在班級、校園、家庭的不同情境下共同參與,學生得以從熟悉的課堂中獲得新鮮體驗。來自家人的支持也是外在保護因子的重要組成部分,通過家校合作,課堂活動得以順利開展。

干預結束后,收集學生、家長及教師的反饋,對課程進行修改,并主要通過觀察及訪談進行個案的后期研究。

(三)研究工具

對于復原力個體差異的檢測,有諸多可使用的量表,其中Connor-Davidson 韌性量表中文版的內部一致性系數為0.91,三因素結構(堅韌、自強、樂觀)較為合理。量表與自尊(r=0.49)、生活滿意度(r=0.48)、大五人格的相關理想,說明中文版量表具有良好的效標效度[5]。題目涵蓋了適合中國人群的積極心理品質,如堅忍、鎮靜、執著、控制、樂觀、自尊、自信、適應性等[6]。因此,采用此量表測量深圳市某小學六年級學生的復原力狀況。

(四)數據分析

研究采用SPSS22.0 軟件進行統計分析,計算用均值和標準差表示。復原力課程干預前數據用獨立樣本t 檢驗分析實驗組和對照組前測的差異性;干預后得到的數據用獨立樣本t 檢驗分析實驗組和對照組后測的差異性;用配對樣本t 檢驗進行干預前后比較,p<0.05 表示具有顯著性。

三、研究結果

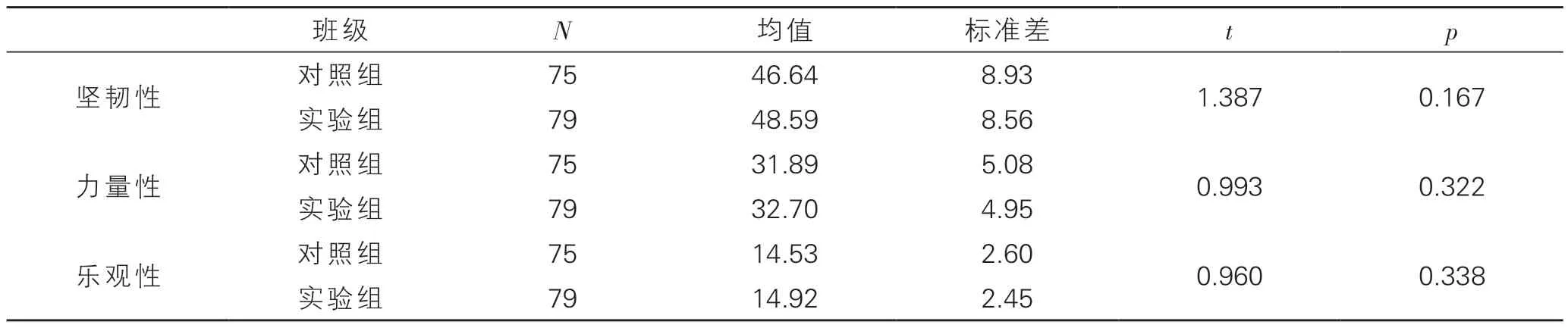

(一)實驗前對照組與實驗組復原力的對比分析

在實驗開始之前,研究者采用獨立樣本t 檢驗將對照組與實驗組的復原力各維度進行對比分析,結果見表2。對照組與實驗組學生堅韌性的t 檢驗結果為t=1.387,p>0.05,說明實驗前對照組與實驗組學生堅韌性不存在顯著差異。對照組與實驗組學生力量性的t 檢驗結果為t=0.993,p>0.05,說明實驗前對照組與實驗組學生力量性不存在顯著差異。對照組與實驗組學生樂觀性的t 檢驗結果為t=0.960,p>0.05,說明實驗前對照組與實驗組學生樂觀性不存在顯著差異。綜上,實驗前對照組與實驗組學生的復原力水平幾乎一致,有參照意義。

表2 實驗前對照組與實驗組復原力的對比分析

(二)對照組實驗前與實驗后復原力的對比分析

實驗后經過一段時間,研究者匯總收集了對照組復原力的數據,將對照組實驗前與實驗后復原力進行對比分析。表3 顯示,對照組實驗前與實驗后在堅韌性上的t 檢驗結果為t=2.596,p<0.05,說明對照組實驗前與實驗后堅韌性存在顯著差異,且對照組實驗后堅韌性有所提高。對照組實驗前與實驗后在力量性上的t 檢驗結果為t=36.451,p<0.05,說明對照組實驗前與實驗后力量性存在顯著差異,且對照組實驗后力量性有所提高。對照組實驗前與實驗后在樂觀性上的t 檢驗結果為t=2.173,p<0.05,說明對照組實驗前與實驗后樂觀性存在顯著差異,且實驗后樂觀性有所提高。

表3 對照組實驗前與實驗后復原力的對比分析(N=75)

(三)實驗組實驗前與實驗后復原力的對比分析

研究者匯總收集了實驗組復原力的數據,將實驗組實驗前與實驗后復原力進行對比分析。表4 顯示,實驗組實驗前與實驗后在堅韌性上的t 檢驗結果為t=7.268,p<0.05,說明實驗組實驗前與實驗后堅韌性存在顯著差異,且實驗組實驗后堅韌性有所提高。實驗組實驗前與實驗后在力量性上的t 檢驗結果為t=26.590,p<0.05,說明實驗組實驗前與實驗后力量性存在顯著差異,且實驗組實驗后力量性有所提高。實驗組實驗前與實驗后在樂觀性上的t檢驗結果為t=6.564,p<0.05,說明實驗組實驗前與實驗后樂觀性存在顯著差異,且實驗組實驗后樂觀性有所提高。

表4 實驗組實驗前與實驗后復原力的對比分析(N=79)

(四)實驗后對照組與實驗組復原力的對比分析

最后,研究者將實驗后對照組與實驗組復原力進行對比分析。表5顯示,實驗后對照組與實驗組學生在堅韌性上的t 檢驗結果為t=4.163,p<0.05,說明實驗后對照組與實驗組學生堅韌性存在顯著差異,且實驗組堅韌性明顯好于對照組。對照組與實驗組學生在力量性上的t 檢驗結果為t=2.166,p<0.05,說明實驗后對照組與實驗組學生力量性存在顯著差異,且實驗組力量性明顯好于對照組。對照組與實驗組學生在樂觀性上的t 檢驗結果為t=3.766,p<0.05,說明實驗后對照組與實驗組學生樂觀性存在顯著差異,且實驗組樂觀性明顯好于對照組。

表5 實驗后對照組與實驗組復原力的對比分析

四、分析與討論

(一)復原力干預課程方案的干預效果

研究結果表明,實驗后對照組和實驗組復原力水平均有不同程度提高;實驗后實驗組復原力各維度明顯好于對照組。由此可得出結論,正常教學和自然成熟均可提高學生的復原力水平,實驗教學模式也可以提高學生的復原力水平,但是實驗教學模式相比正常教學和自然成熟而言,對提高學生的復原力水平更明顯。

本研究還抽調深圳市某小學六年級四個班的8名個案學生。采取分層抽樣法,根據班主任對學生的整體評價,將學生劃分為“教師整體評價較高的學生”及“教師整體評價較低的學生”,從這兩個群體中分別隨機抽出4 名學生進行個案跟蹤,對學生本人、班主任及家人進行訪談,對學生的居家學習狀態、疫情下的心理狀態、親子關系等情況進行了解。

在典型個案前期研究中,發現了以下五個特點:(1)教師整體評價較高的學生居家學習狀態較好,親子關系相對較和睦,但家長也反映,在居家學習狀態下,親子間相處較之前更容易產生摩擦;(2)教師整體評價較低的學生在線上學習時的表現不佳,注意力難以集中,親子關系也較為緊張;(3)教師評價較高及較低的學生均提到,居家學習的學習狀態較在校學習時差,長時間居家容易出現失落、無由來的傷心情緒,想到返校容易出現焦慮情緒,和家長溝通時難以控制脾氣等負面狀態;(4)部分學生認為,與同學和老師之間的人際關系出現了負面變化;(5)所有8 名學生都認為,自己有一定的對抗挫折的能力,如讓他們以10 分為滿分為自己應對壓力的能力進行打分,分數多數分布在6~9的區間(2名6分,3名7分,2名8分,1 名9 分)。

由于前期研究主要注重網課期間學生的心理狀況,多數學生提到,自身面臨的問題主要與自身的學習狀態和家庭中的親子關系相關。即便是教師評價較高,且自認為學習狀態較好的學生,也容易在學習方面產生焦慮情緒。

值得關注的是,8 名典型個案學生在初次聊到挫折時,多認為自己沒有遭遇過太大挫折,即便部分學生處在較為復雜的家庭環境下。如,學生A 三年級時父母離異,開始跟父親生活,五年級時父親有重組家庭后,又跟母親生活;學生B 的父親患有癌癥,姐姐正值高三,家庭其他成員對學生B 的關注較少。這兩名學生都不認為家庭情況是自身遭遇的主要挫折,而更關注自己的學習狀態。在疫情這一特殊時期,學生的個人感受多著重于戴口罩、做核酸、乘坐交通工具要掃碼等生活方面的改變,但都認為已經適應,并不是挫折或壓力的來源。

在典型個案中后期訪談階段,學生已經回到校園兩月余,經過對集體生活的重新適應和復原力課程的學習,學生對自己的狀態有了不同的認知,主要表現為以下五個特點:(1)對挫折有了新的認識,原來為自己應對挫折的能力打分最高的兩名學生(均為教師評價較低的學生)在上課后,對自己能力的打分有所回落。兩名學生均提到,在初次訪談時,自己并不太了解什么是挫折,在學習后,更能正確認識挫折和自己的能力。(2)原來教師評價較高的四名學生對自己能力的打分都有提升。(3)學習狀態仍是學生關注的主要挫折(或壓力源),學生談到學業壓力的情況較前期訪談更多。(4)學生在校能獲得老師和同學的支持,在家庭中,親子關系也得到緩和。(5)在訪談中,8名學生均能運用課堂所學理論正確進行挫折歸因,也能以自己的內在及外在保護因子作為武器對抗挫折。

綜上所述,學生可以通過干預課程教學習得可幫助提升復原力水平的理論和技能,實驗教學模式有助于提升學生的復原力。

(二)復原力干預課程方案的評價反饋

小學生心理危機預防性干預課程具有隱性課程的特點,除了教授學生有關心理危機干預的知識與技能,主要以潛移默化的方式正向影響學生的復原力,使其心理品質及行為模式逐漸在危機環境下健康成長[8]。由于小學生的生活環境中不會即時出現可觀察的危機表現,課程實施后,主要通過觀察與訪談,從以下三個角度以個案研究的方式獲得反饋。

1.學生角度

本次課程在網課結束后開展,學生經歷了從個人居家學習到回到校園重新適應集體生活兩個階段,課程豐富有趣的形式幫助他們更好地互動。在訪談時,多數學生對本次復原力干預課程充滿興趣,能在課堂上積極參與活動,以“形式有趣,能集中精神聽課”等正面描述為主。

由于學生本身的個人特質及認知差異,學生對于課程的接受度有所不同。教師評價較高的學生相對更容易接受課程對其產生的影響,部分教師評價較低的學生對于課堂活動印象不深刻,認為課程對自己的影響較小。

2.教師角度

在課后,授課教師對本次復原力干預課程的評價較為積極,認為課程能較好地依據學生水平設置有意義的授課環節及活動,使課堂在輕松有趣的氛圍中進行;同時,學生能主動接受課堂內容,通過活動練習,將課堂上教授的積極性因素內化為個人特質。

通過對受試學生、科任老師及班主任的訪談了解到,授課班級整體學風向好,同學間關系更溫和,學生更能避免將自己處于緊張環境,或能有意識地處理所面對的危機。長遠來看,課程對于學生復原力的干預是有效的,有助于他們更好地適應壓力情境。

3.家長角度

部分家長反映,居家學習期間緊張的親子關系通過課堂上的家校合作實施環節得到了緩解。學生在學習復原力干預課程后,能有意識地控制自己的行為及情緒,家庭成員間的緊張關系得到改善。

(三)課程優化對策與建議

綜合授課情況及反饋,復原力干預課程整體上對學生的復原力提升有較優異的表現,但課程仍可在以下三個層面進一步優化。

(1)立足時代背景,結合需求實情。復原力干預課程的設置目的是有效提升學生在危機或壓力情境下的表現,更應結合學生的生活實際,以及后疫情時代的時代背景調整課程設置,使課程更符合實際情況和需要。

(2)基于線上教學和線下教學調整授課方案。復原力干預課程主要針對后疫情時代學生容易產生的危機狀況設置,更應該考慮特殊時期的授課方式。在后期的修改中,應同時考慮線上及線下授課兩種情況,分別討論,以更好地應用在課堂中。

(3)強調情境,循序漸進,潛移默化。學生復原力的提升是一個漫長的動態發展過程,干預課程應減少說教性內容,以情境化教學為主,循序漸進地提升學生的積極性個人特質,以潛移默化的方式教育學生。在授課時,也應考慮到學生層次及個人特質的差異,有針對性地進行教學,使不同程度的學生都能更好地接受并受益。

(四)研究小結

對于小學高年段學生而言,復原力干預課程的引入有積極意義,能使他們在特殊的時代環境,即后疫情時代下,有效提升復原力,并保有完成符合年齡的發展任務的良好預期。在授課中和授課后,團體輔導課程“在逆境中綻放”都得到了良好評價,能夠有效提升高年段小學生的復原力水平,可以應用于小學高年段的心理健康教育實踐;在具體實施的時候,還應根據優化對策進行適當修改,并在實踐中進行完善,更好地完成增強小學生應對心理危機能力的目標,提升學生的心理復原力水平。