穩石針法治療良性陣發性位置性眩暈復位后殘余癥狀的臨床觀察※

藺耐榮,李國徽,楊安石,高彥斌

(寧夏醫科大學附屬銀川市中醫醫院,寧夏 銀川 750001)

良性陣發性位置性眩暈(benign paroxysmal positional vertigo,BPPV)俗稱“耳石癥”,是臨床常見的周圍性眩暈,呈陣發性,是由體位變化所引起,伴有特征性眼震的短暫的發作性質的眩暈[1]。手法復位治療是目前臨床治療BPPV常用的方法,臨床療效肯定且風險低[2],但手法復位后仍有13%~61%的患者感覺不適[3],臨床上將其歸為殘余癥狀。目前對于殘余癥狀尚無明確定義,結合文獻[4-5]及臨床觀察,可將殘余癥狀的臨床表現概括為頭暈、頭昏、漂浮感、走路不穩感,以及害怕再次發生眩暈的不安全感、焦慮抑郁情緒,目前對于這些殘余癥狀的治療研究較少。銀川市眩暈多學科診療中心自成立以來,通過不斷的臨床實踐,總結出一套理論及治療方法,取名為“穩石針法”。本研究運用穩石針法治療良性陣發性位置性眩暈復位后殘余癥狀取得較好的臨床療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2019年12月至2021年3月就診于寧夏醫科大學附屬銀川市中醫醫院眩暈中心的92例患者,均確診為BPPV且不伴有其他中樞或外周性眩暈疾病,經手法復位治療成功后無位置性眩暈,變位性眼震試驗陰性,但有殘余癥狀,按照隨機數字表法分為對照組和治療組。對照組男16例,女30例;年齡25~75歲,平均(55.0±12.6)歲;病程3~13個月,平均(7.0±1.6)個月;涉及后半規管37例,外半規管8例,前半規管1例。治療組男13例,女33例;年齡26~73歲,平均(49.1±11.8)歲;病程2~14個月,平均(6.6±1.8)個月;涉及后半規管38例,外半規管6例,前半規管2例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究經銀川市中醫醫院醫學倫理委員會審核通過。

1.2 診斷標準 參照?良性陣發性位置性眩暈診斷和治療指南(2017)?制定[6]。①相對于重力方向改變頭位后出現的反復發作的短暫眩暈。②眼震試驗陽性。

1.3 納入標準 符合BPPV的診斷標準,經手法復位后存在殘余癥狀;能積極配合研究者完成癥狀、體征及相關病史資料的整理采集;年齡18~75歲;患者及其家屬能提供聯系方式并愿意接受隨訪。

1.4 排除標準 BPPV以外的其他前庭疾病患者;由其他心血管因素導致的眩暈患者;眼科或外傷等引起的眩暈患者;有嚴重器官損害患者。

1.5 剔除和脫落標準 不符合納入標準,誤入的病例;出現嚴重不良事件;研究過程中出現其他嚴重并發疾病;未按研究方案進行治療者;自行退出者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予甲磺酸倍他司汀片[衛材(中國)藥業有限公司,國藥準字H20040130,6 mg/片]口服,每次12 mg,每日3次,飯后服用。治療兩周。定期復查患者血壓、肝腎功能等。

2.2 治療組 給予穩石針法治療。①取穴。經驗穴:篩區穴[乳突上嵴,外耳門后方延長線外耳道上棘之間的一淺凹(Macewen氏三角),該處骨面含有多數小孔,為導血管經過之處,又稱為篩區,故名為篩區穴]、顱底五針(以枕骨下緣正中為一個標志點,以枕骨下緣和乳突后緣相交處為另一個標志點,沿枕骨下緣將兩點四等分)、聽宮、聽會、耳門,均為雙側取穴。配穴:合谷、太沖、三陰交,均為雙側取穴。②囑患者取俯臥體位,充分暴露針刺部位,予常規消毒,消毒半徑稍大,以避免感染。③針具選用華成牌一次性使用針灸針,規格為0.30 mm×40 mm。④操作方法:顱底五針緊沿顱底進針,直刺15~25 mm,其余穴位垂直進針20~30 mm,采用平補平瀉法,得氣后留針30 min,每10 min行針1次。⑤出針后用指腹或棉簽按壓針眼處3~5 min,避免出血形成局部血腫,造成感染。⑥操作原則:針具在枕后操作時,針尖方向一定要緊貼顱骨面,切記不能離開顱骨面操作,以免造成危險。針具在枕骨下緣正中操作時,一定要控制針刺深度,避免針具刺入椎管或損傷延髓及脊髓等,造成不必要的傷害。以上治療每日上午針刺1次,周一至周五治療5 d,周六日休息,1周為1個療程,共治療兩周。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 觀察兩組患者的臨床療效及治療前后眩暈癥狀體征嚴重程度量表評分。眩暈癥狀體征嚴重程度從眩暈、頭暈、惡心、Mann′s試驗、踏步試驗、自發眼震、Hallpike′s等方面進行評分[7],其中惡心癥狀按照存在、無分別計1、0分,其余項目按照嚴重、相對嚴重、偶爾、無分別計3、2、1、0分,總分為0~19分,評分越高表明癥狀越嚴重。

3.2 療效評定標準 痊愈:無殘余頭暈癥狀;顯效:殘余癥狀減輕,有輕微頭暈或眩暈,偶爾發生,對正常生活和工作不造成影響;有效:殘余癥狀緩解,有輕微的旋轉、晃動,仍能堅持工作,對生活和工作產生影響;無效:眩暈或頭暈無明顯改善或加重,發作時不能起身,需要臥床休息[8]。總有效率=(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

3.3 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件分析數據。計量資料符合正態分布及方差齊時,采用t檢驗;計數資料以百分率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

(1)臨床療效比較 治療組總有效率雖高于對照組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組良性陣發性位置性眩暈復位后殘余癥狀患者臨床療效比較[例(%)]

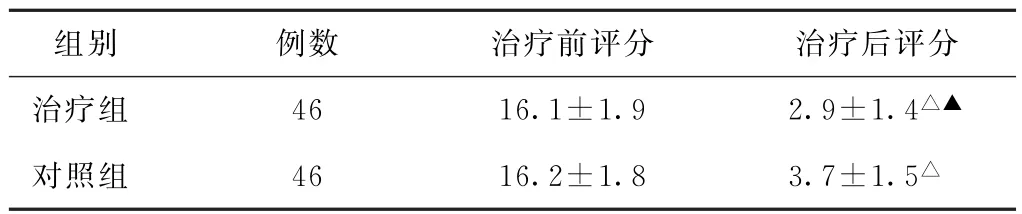

(2)眩暈癥狀體征嚴重程度量表評分 兩組患者治療前評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者治療后評分均較治療前降低,且治療組低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組良性陣發性位置性眩暈復位后殘余癥狀患者治療前后眩暈癥狀體征嚴重程度量表評分比較(分,±s)

表2 兩組良性陣發性位置性眩暈復位后殘余癥狀患者治療前后眩暈癥狀體征嚴重程度量表評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前評分 治療后評分治療組 46 16.1±1.9 2.9±1.4△▲對照組 46 16.2±1.8 3.7±1.5△

4 討論

BPPV的病因及發病機制目前尚不明確,研究表明可能與前庭功能紊亂及中樞的不完全代償有關[9]。目前臨床常用的治療方法有口服西藥、前庭康復、中藥及針灸治療,前庭康復及口服藥物臨床治療周期長,且西藥不良反應明顯,很多患者的病情不能得到有效控制,久之患者會出現焦慮、抑郁等情況,加重該病的癥狀。王玉琳等[10]以暈聽區為主穴進行針刺并施以手法治療BPPV復位后殘余癥狀,發現該治療方法有利于改善內耳淋巴循環,增加內耳末梢氧的供應,可明顯改善復位后產生的殘留癥狀。1項Meta分析表明,針刺治療BPPV復位后殘余癥狀,能降低眩暈障礙量表(DHI)評分,提高總有效率,且在DHI評分的敏感性分析中,針刺治療結果更穩定[11]。

BPPV屬于中醫“眩暈”范疇。“腦為髓之海,其輸上在于其蓋……髓海不足,則腦轉耳鳴,脛酸眩冒”,認為BPPV的病機是髓海不足。?靈樞·邪氣臟腑病形?記載:“十二經脈三百六十五絡……其別氣走于耳而為聽。”耳與人體經絡、臟腑密切相關。針刺穴位主要功效為疏通氣血、調和陰陽,根據針灸選穴依據,以近部選穴為主。穩石針法取穴主穴為篩區穴、顱底五針、耳門、聽宮、聽會,篩區穴為經驗用穴,針刺此處能刺激局部血液循環,達到治療眩暈的目的。1項針灸治療BPPV的數據挖掘研究表明,針灸治療BPPV選穴以近部取穴為主[12],而穩石針法所選穴位主要為近部選穴。顱底五針緊貼顱底,能直接作用于局部,起到疏通氣血以止暈的目的。耳門為手少陽三焦經腧穴,?針灸甲乙經?云:“耳門,在耳前起肉當耳缺者,刺入三分,留三呼,灸三壯。”聽宮為手太陽小腸經腧穴,為手足少陽經、手太陽經交會穴,?針灸逢源?云:“聽宮在耳中珠子。大如赤小豆。”聽會為足少陽膽經腧穴,?針灸大成?云:“主耳鳴耳聾牙車脫臼。”耳門、聽宮、聽會為耳部局部穴位,發揮局部治療作用,能調暢氣機,起到穩定耳石、防止耳石脫落的作用。本研究結果顯示,治療組總有效率雖高于對照組,但差異無統計學意義。眩暈癥狀體征嚴重程度量表評分作為BPPV復位后殘余癥狀的一個評估指標,對臨床具有一定的指導意義,用于評估眩暈患者主觀癥狀的嚴重程度。本研究結果顯示,采用穩石針法治療BPPV復位后殘余癥狀,能明顯降低患者眩暈癥狀體征嚴重程度量表評分。

綜上所述,穩石針法能明顯改善BPPV復位后殘余癥狀,可作為治療BPPV復位后殘余癥狀的新方法在臨床上進行推廣,但其臨床機制目前尚不明確,需要進一步研究,以期從生理、病理機制方面進行詳細的闡述。