信息-動機-行為模型護理對腸息肉切除術患者心理狀態及預后的影響

黃紅霞,陳濤英,古凱敏

[北京中醫藥大學深圳醫院(龍崗),廣東 深圳 518172]

腸息肉是指從黏膜表面突出到腸腔的病變組織,常見類型有結腸息肉和直腸息肉,腸息肉發病率隨年齡增大而升高,多發于男性[1]。腸內鏡是檢出和切除腸息肉的首選方案,內鏡下行腸息肉切除術對患者造成的痛苦較小,且療效顯著,已被廣泛應用于臨床[2-3],但腸息肉切除術存在出血、穿孔等風險,術后易復發,預后較為棘手,且患者因害怕疾病進展、擔心復發等,易產生恐懼、焦慮等心理負擔,影響術后康復。信息-動機-行為(IMB)模型護理從信息、動機、行為3個方面對個體進行干預,以幫助患者實現最終行為改變,該護理模式已在膀胱腫瘤患者中取得較好的效果[4]。本研究探討IBM模型護理對腸息肉切除術患者心理狀態及預后的影響,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇2019年1月至2020年6月在北京中醫藥大學深圳醫院行腸息肉切除術患者84例,按隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組42例。對照組男29例,女13例;年齡26~67歲,平均(43.62±4.57)歲;患病時間1~11個月,平均(5.13±1.40)個月;息肉共56枚,山田息肉分型:Ⅱ型10枚,Ⅲ型21枚,Ⅳ型25枚。觀察組男30例,女12例;年齡24~66歲,平均(43.14±4.98)歲;患病時間1~12個月,平均(5.49±1.26)個月;息肉共59枚,山田息肉分型:Ⅱ型11枚,Ⅲ型20枚,Ⅳ型28枚。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會審批同意(倫理審批號:K201823)。

1.2 診斷標準 符合?外科學?中腸息肉的診斷標準:經直腸指檢、腸鏡檢查或鋇劑灌腸氣鋇雙重對比造影確認有單個或多個息肉;腹瀉程度較輕,大便常有黏液;伴有腸道刺激、便血、腸梗阻及腸套疊等癥狀[5]。

1.3 納入標準 年齡≥18歲;符合腸息肉切除術指征;初次接受腸息肉切除術;語言表達能力正常,能有效交流溝通,均簽署知情同意書。

1.4 排除標準 伴有肝、腎等器官嚴重病變或惡性腫瘤者;患有精神疾病,無法配合研究者。

2 干預方法

2.1 對照組 實施常規護理。①術前宣教:向患者及家屬簡單介紹手術流程、術后護理要點等。②手術配合:幫助患者做好術前準備,護士術中配合醫生完成手術,并密切監測患者生命體征。③術后飲食:根據患者病情給予營養支持和飲食建議。④疼痛護理:遵醫囑給予鎮痛措施。⑤出院指導:出院前對患者及家屬進行健康教育,告知出院后注意事項等。

2.2 觀察組 在常規護理基礎上進行IMB模型護理,具體內容如下。①信息干預。成立IMB模型護理小組,小組成員包括主任護師1名、消化內科主管護士1名、護士兩名。小組成員從論文數據庫中查閱相關文獻,并在消化內科專家指導下編制“腸息肉切除術患者健康需求問卷”,內容包括腸息肉切除術步驟、用藥方法及名稱、飲食指導、疼痛評估及緩解、并發癥預防等;責任護士負責發放和收集調查問卷,觀察組共發放42份問卷,回收有效問卷42份,統計患者對相關健康信息的掌握程度,小組成員討論、分析統計結果,對患者采取個體化信息指導,分別于患者入院日、術后當日進行,對患者已掌握的信息進行強化,幫助其掌握不了解的信息。②動機干預。采取動機訪談的形式一對一訪談,從患者入院后第1日開始,每兩日進行1次,每次15~20 min。訪談內容主要包括:鼓勵患者講解對腸息肉的認識,對手術存在哪些顧慮,尊重患者想法,與其建立相互信任關系;邀請腸息肉切除術恢復較好的患者分享心得,包括術前準備、術中配合、術后疼痛及并發癥處理等,使患者意識到自身心態與良好配合對術后康復的作用;在了解患者對疾病及手術的認知后,結合患者自身情況,為其制訂個體化的行為方案。③行為干預。在患者信息、動機發生改變后,其行為也會發生變化,通過健康教育、指導等方式進行干預,干預內容包括飲食、疼痛、活動指導、并發癥觀察等。如飲食指導:術前一晚可食用面條、米粥等,術日清晨空腹;術后禁食24 h,術后第2日可進食面條、蒸蛋等半流食,禁食牛奶等易致腹脹的食物。活動指導:患者無法下床時,指導家屬按摩患者四肢,協助患者進行屈伸活動,患者可下床活動后告知其應在可耐受范圍內多走動。并發癥觀察:指導患者及家屬觀察患者大便量、顏色及性狀,掌握留取大便標本的方式,如有異常立即通知醫護人員,囑患者定期回院復查等。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①焦慮自評量表(SAS)、抑郁自評量表(SDS)評分。采用SAS、SDS量表對兩組患者干預前及干預后(出院時)的心理狀態進行評估,SAS和SDS量表均包括20項條目,每個條目按1~4分計分,總粗分為各項得分之和,標準分=總粗分×1.25,SAS得分≥50分即為存在焦慮,SDS得分≥53分即為存在抑郁。②護理滿意度。采用紐卡斯爾護理服務滿意度量表(NSNS)對兩組患者出院時的滿意度進行評估,該量表共19題,每題按1~5分計分,滿分95分。19~57分為不滿意,58~76分為一般滿意,77~95分為滿意。滿意度=(一般滿意例數+滿意例數)/總例數×100%。③術后并發癥。觀察并記錄兩組患者住院期間出現腹脹、出血、穿孔、潰瘍等并發癥例數。

3.2 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件分析數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以百分率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

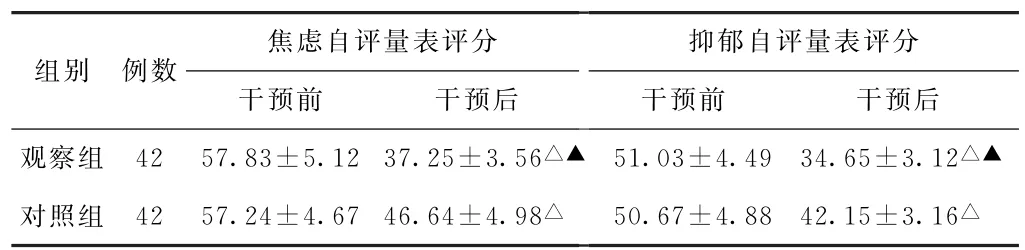

(1)SAS、SDS評分比較 干預前,兩組患者SAS、SDS評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。干預后,兩組患者SAS、SDS評分均較干預前降低,且觀察組均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組腸息肉切除術患者干預前后焦慮自評量表、抑郁自評量表評分比較(分,±s)

表1 兩組腸息肉切除術患者干預前后焦慮自評量表、抑郁自評量表評分比較(分,±s)

注:與本組干預前比較,△P<0.05;與對照組干預后比較,▲P<0.05。

抑郁自評量表評分干預前 干預后觀察組 42 57.83±5.12 37.25±3.56△▲ 51.03±4.49 34.65±3.12△▲對照組 42 57.24±4.67 46.64±4.98△ 50.67±4.88 42.15±3.16△組別 例數焦慮自評量表評分干預前 干預后

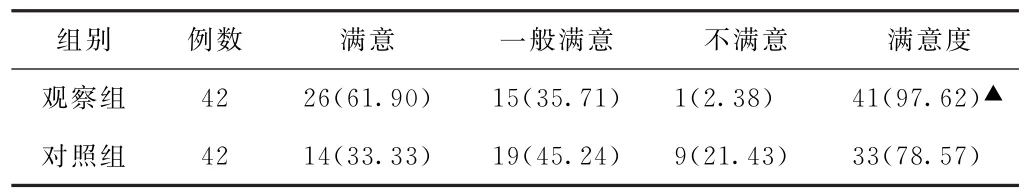

(2)護理滿意度比較 觀察組護理滿意度為97.62%(41/42),高于對照組的78.57%(33/42),差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組腸息肉切除術患者護理滿意度比較[例(%)]

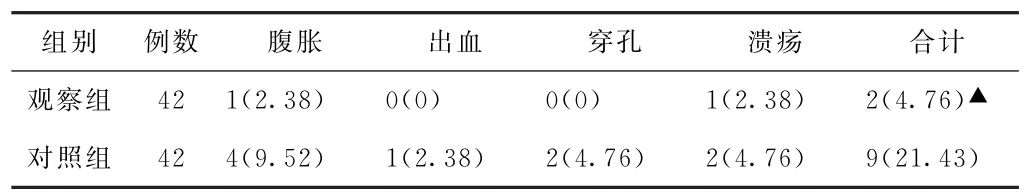

(3)術后并發癥比較 觀察組術后并發癥發生率為4.76%(2/42),低于對照組的21.43%(9/42),差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組腸息肉切除術患者術后并發癥比較[例(%)]

4 討論

腸息肉屬于未確定病理性質的異常生長組織,患者早期大多無明顯自覺癥狀,往往在腸鏡檢查、手術中才被發現。在患者無禁忌證的情況下,臨床一般采用內鏡下息肉切除術治療,可有效防止癌變[6]。研究顯示,腸息肉患者因對疾病和腸息肉切除術的認知較少、懼怕疾病進展、擔憂手術成功率等,往往存在緊張、焦慮等心理,對患者術后康復和身心健康不利[7-8]。因此,需注重對腸息肉切除術患者進行認知、心理方面的干預,以確保手術效果。

在常規護理中,護士主要執行醫囑及實施基礎護理,僅為患者提供流程化、路徑式的干預,遠不能滿足患者的個體需求。IMB模型護理干預是針對患者心理、行為的干預模式,以患者主動改變健康行為為目標,開展一系列健康教育和健康指導,能充分調動患者的主觀能動性,且較常規護理更具有個性化和針對性[9]。本研究結果顯示,觀察組干預后SAS、SDS評分和術后并發癥發生率均低于對照組,護理滿意度高于對照組,說明IMB模型護理在緩解腸息肉切除術患者焦慮、抑郁心理方面效果顯著,有利于減少患者術后并發癥,提高護理滿意度。王彤等[10]在老年冠心病住院患者中開展基于IMB模型的健康教育,結果顯示觀察組SAS、SDS評分均低于對照組。張露潔等[11]對內鏡下腸息肉切除患者實施IMB干預,結果顯示試驗組術后并發癥發生率低于對照組。分析原因在于IMB模型護理在信息干預階段,通過調查腸息肉切除術患者對腸息肉疾病、治療、預后相關信息的了解情況,根據患者信息掌握程度進行個性化干預與指導,幫助患者了解腸息肉手術、藥物、飲食、并發癥等相關信息,緩解患者因缺乏信息產生的焦慮情緒。在動機干預階段,采用動機訪談形式鼓勵患者說出內心的想法與擔憂,根據患者實際情況給予心理干預,使患者樹立治療信心,不僅有利于增進護理關系,還可促使患者積極配合手術治療,提高患者滿意度。在行為階段,協助患者將健康知識轉化為健康行為,按照醫護人員要求積極觀察,預防并發癥,合理飲食、運動,積極配合完成術后護理工作,養成良好的生活方式,全面改善其心理狀態,減少并發癥,促進術后康復[12]。由于本研究觀察時間較短,未對出院患者進行回訪指導,日后還需增加延續護理及隨訪觀察,以探討IMB模型護理對腸息肉切除術患者的遠期影響。另外,本研究納入樣本量較小,觀察指標主觀性較強,研究結果可能存在一定偏倚,下一步應擴大樣本量,增加客觀觀察指標,以確保研究的真實度和可信度。

綜上所述,IMB模型護理有利于腸息肉切除術患者減輕負性情緒,減少術后并發癥,提高患者護理滿意度,值得臨床推廣。