《紅色檔案印初心》第七集樹葉訓令

■河北省檔案館 河北日報報業集團

編者按:百年歷程,百年榮光!風華正茂,初心如磐!為慶祝中國共產黨成立100周年,河北省檔案館和河北日報報業集團聯合推出33集系列微紀錄片《紅色檔案印初心》。該片通過珍藏至今的紅色檔案深情講述在百年的革命、建設和改革進程中,燕趙大地一代又一代共產黨人堅守誓言英勇奮斗的故事。本刊將連續刊載該片文字腳本和部分圖片,同讀者一起翻開珍貴的燕趙紅色檔案,共同追尋蘊含其中的那一個個感人至深的紅色印記和初心故事。

檔案先導:在河北省檔案館珍藏著一本《聶榮臻回憶錄》(圖1),書中關于“樹葉訓令”的內容格外引人注意,“樹葉訓令”是什么?背后隱藏著一段什么樣的故事呢?

圖1 河北省檔案館館藏《聶榮臻回憶錄》

解說:自1941年秋季開始,日軍先后出動七萬兵力,對晉察冀根據地進行殘酷的“掃蕩”。這次“掃蕩”已經由過去的分區“掃蕩”轉變為全面“掃蕩”。在這兩個多月的“掃蕩”中,八路軍與日軍展開了八百多次戰斗,斃傷敵人五千五百多名,同時兩個多月的“掃蕩”,對晉察冀邊區的中心地帶北岳區也帶來了空前的損失,很多地方成了無人區。

這時,日軍的供給能力也遇到了困難,所以在1941年秋季大“掃蕩”中一個重要的目標就是搶奪糧食。進入1942年后,晉察冀邊區遭遇了特大旱災,邊區軍民收成銳減,不僅老百姓沒有糧食,軍隊自己的給養也成了問題。在這種情況下樹葉就變成了非常珍貴的糧食,老百姓和八路軍都靠采摘樹葉來勉強充饑。

河北省委黨校黨史教研室副主任 教授劉建軍同期聲:當時一棵大樹基本上是能供我們一個排吃上一天,八路軍一天也只能吃兩頓飯,每頓飯也就是三個二三兩的樹葉餅。那肯定吃不飽啊,吃不飽怎么辦?就多喝一些野菜湯,也只能如此。

解說:在這種極端困難的情況下,時任晉察冀軍區政治部代主任的朱良才發現,戰士們年輕力壯,手腳靈活,爬樹摘樹葉比老百姓摘得快、摘得多。這樣下去,戰士們是有吃的了,可老百姓怎么辦?為此,朱良才向司令員兼政治委員聶榮臻匯報了自己的考慮。

聶榮臻為了密切軍民關系,便下令禁止部隊在村莊方圓15里以內采摘樹葉。

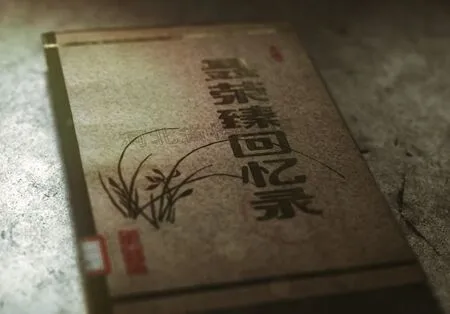

他在回憶錄里對此記述道:“1942年春天,青黃不接,群眾和部隊都發生了糧荒,入春后,老百姓就把樹葉當成了主要的食糧。我們部隊有的伙食單位,請示能不能采集樹葉,我曾要求軍區政治部為此發了訓令,部隊所有伙食單位都不能在村莊附近采摘楊樹葉、榆樹葉,要把它留給群眾吃。全邊區部隊嚴格執行這個訓令,寧可餓著肚子,也不與民爭食”(圖2)。

圖2 《聶榮臻回憶錄》中關于“樹葉訓令”的記述

樹葉訓令以布告的形式貼到了村莊周圍。沒想到的是,布告貼出后,引起了村民的強烈反對。

這又是為什么呢?

原來,訓令一經頒布,村民發現采摘樹葉的子弟兵不見了,很是感動。紛紛帶著采摘的樹葉來到司令部,表示要和部隊共渡難關,堅決不讓子弟兵餓著肚子上前線,要求聶榮臻收回訓令,說得十分懇切。但訓令不僅沒有被收回,而且還傳達到了晉察冀軍區的其他部隊貫徹落實。

河北省委黨校黨史教研室副主任 教授劉建軍同期聲:為什么這個老百姓要求收回這個訓令呢?就是因為自從1937年晉察冀抗日根據地創建以來,我們的部隊官兵是非常注重團結老百姓、團結群眾的。

晉察冀革命紀念館解說同期聲:當時,還流傳著這樣一首民謠,“二月里寒食柳芽黃,三月里谷雨楊葉長,家家戶戶采樹葉,一春樹葉半年糧,精打細算度春荒,節省糧食交公糧,子弟兵吃飽好打仗,支援前線第一樁。”

解說:這首歌謠充分體現了晉察冀軍民水乳交融的魚水深情。

為了渡過難關,晉察冀軍區的機關(圖3)、部隊在嚴格執行訓令的同時,還開展了精兵簡政和轟轟烈烈的大生產運動。

圖3 阜平縣城南莊村晉察冀軍區司令部舊址

河北省委黨校黨史教研室副主任 教授劉建軍同期聲:什么是精兵簡政?精兵就是要精減部隊的兵員,把一些脫離生產脫離戰斗的兵員裁減掉。簡政,要減少一些政府機構,減少一些政府工作人員。

解說:機關部隊普遍制定了節約糧食計劃,所有脫產人員除傷病員外每人每天節約一至二兩糧食。僅1942年,就節約出了十四萬斤糧食,四萬套軍衣。這批節省下來的糧食用于救濟受災的老百姓。軍民團結一心,終于渡過了這段最困難的時期。

幾片小小的樹葉,在平常時期微不足道,而在抗日戰爭時期,卻承載著可以延續生命的希望。

河北省委黨校黨史教研室副主任 教授劉建軍同期聲:因為我們的軍隊就是武裝起來的民眾,他是深深扎根于民眾之中的,所以獲得了無窮的力量。只有這樣的軍隊,才可能渡過困難,才可能無敵于天下,最終取得抗日戰爭的勝利。

解說:中國共產黨領導廣大人民為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興,已經走過了百年征程。使命在肩,中國共產黨人仍然要堅持這一初心,秉承這一使命,帶領廣大人民在新的征途上取得一個又一個更大的勝利。