大盈江捕食線蟲真菌空間分布格局

張 欣,鄧 巍,朱婭佼,楊曉燕,肖 文,李 娜*

(1.大理大學東喜瑪拉雅研究院,云南大理 671003;2.云南省高校洱海流域保護與可持續發展研究重點實驗室,云南大理 671003)

微生物多樣性分布與生態系統的調節過程、生態系統功能、生態系統恢復關系密切,因此微生物分布格局及其維持機制一直是生態學研究的熱點〔1-3〕。早期的微生物學家認為微生物的分布與地理隔離無關,微生物在環境中呈隨機分布模式〔4-5〕。近年來,隨著生態學研究的不斷發展,越來越多的證據表明微生物與地理歷史關系密切〔6〕。在多種影響因素的共同作用下,微生物存在著復雜的空間分布格局〔7-8〕。如季節變化、氣候條件、海拔、微生物特性以及人為干擾等因素均會影響微生物的空間分布〔9-11〕。自然界中的微生物不僅與非生物環境相互作用〔12〕,還受動植物分布〔13〕、研究區域環境異質性〔14〕的影響,因此微生物多樣性分布格局的研究相較動植物更為困難,而選擇一個合適的研究區域開展相關研究也尤為重要。

流域是一個具有清晰邊界和相對獨立的生態系統〔15〕,在分隔陸地系統的同時也驅動了物質和能量在水陸生境和上下游的分布。有學者提出微生物多樣性在流域視角下是不均勻分布的〔16〕,隨機過程在河流微生物群落形成中起著更重要的作用〔17〕。河流的地理阻隔和連通性也會塑造微生物空間分布格局〔18〕。在流域視角下可更好地預測微生物多樣性〔19〕。目前關于微生物多樣性分布格局等研究多集中在海洋和湖泊環境〔20-21〕,在流域生態系統的研究相對較少。基于流域開展微生物空間分布格局的研究,必須關注空間尺度,如流域內的上下游、水陸生境、干支流等各個流域單元內微生物的空間分布差異。研究〔16〕表明,微生物在大的流域尺度下具有明顯的空間地理分布特征,也有研究〔22-23〕證明了微生物在流域的水陸生境間具有異質性分布格局,且同一條流域干支流上的微生物具有相似的水陸分布格局。因此,選擇在一條小型河流的上下游初步探究微生物的空間地理分布是逐步明晰流域視角下微生物空間分布格局的關鍵。然而微生物種類眾多,且大多為人類未知,盡管高通量測序技術的不斷發展能夠幫助人們獲得更多的微生物群落信息,但也仍然沒有辦法理解整個微生物類群的空間異質性分布〔24〕。而結合純培養手段,選擇一類物種和分類信息相對完善、生態功能明確的微生物類群來開展相關研究也為微生物生態學研究提供了一種新的思路。

捕食線蟲真菌(nematode-trapping fungi,NTF)是一類水陸兩棲并廣泛分布的真菌類群。該類群既可以營腐生生活又可以通過營養菌絲特化形成捕食器官來捕捉線蟲,目前僅有116種〔25-31〕,容易鑒別,是利用純培養手段開展微生物生態學研究的理想類群。因此,該類群是研究微生物分布格局的理想對象〔27〕。本研究選擇生物多樣性豐富、環境異質性強的大盈江作為研究區域,以NTF為研究對象,探究NTF在流域上下游的空間分布格局,同時驗證水流對微生物分布具有匯聚作用的假說。研究結果將為在流域視角下開展微生物空間分布格局研究提供數據支持。

1 材料與方法

1.1 研究區域 大盈江又稱大車江,全長約204.5 km,流域面積約5 636 km2,是云南六大水系之一的伊洛瓦底江一級支流,具有云南重要的河流濕地類型,地處熱帶和南亞熱帶的過渡地帶〔32〕。其特殊的地理位置和氣候條件以及復雜的地形地貌,孕育了大盈江的生物多樣性。本研究選擇大盈江為研究區域,沿著其河流流向進行樣區布設,根據河流長度將其劃分為上、中、下游。

1.2 樣品采集 研究區域內,共布設3個樣區,每個樣區處以河流交匯點為支點,在支點及支點上、下游10、20 m處設置樣點,每個樣點處對稱采集水體底泥和河岸陸地土壤樣品,共獲得3個樣區、30個樣點處的30份樣品。陸地土壤樣品采集方法:按5點采樣法采集土壤表層以下0~10 cm的土壤約50 g,將得到的樣品充分混勻;水中底泥采集方法:選用自制取樣設備采集立下0~10 cm的底泥約50 g,每份樣品通過5點采樣法混勻得到。將采集到的樣品分別置于一次性無菌自封袋中,做好樣品信息標記,帶回實驗室,1周內完成所有樣品的處理。

1.3 培養基配制 參照文獻〔27〕,配制玉米粉瓊脂培養基(corn meal agar medium,CMA),用于分離純化NTF;配制馬鈴薯葡萄糖瓊脂培養基(potato dextrose agar medium,PDA),用于NTF的菌絲富集;配制燕麥培養基,用于誘餌線蟲的培養。

1.4 誘餌線蟲的培養和懸浮液的制備 將全齒復活線蟲接入燕麥培養基放恒溫培養箱(26.5±1.0)℃培養1周,觀察到線蟲爬壁,取出備用或放4℃冰箱保存。采用貝爾曼漏斗法〔27〕制備線蟲懸浮液。

1.5 NTF的分離純化 分離純化采用誘餌平板法〔27〕:用5點撒樣法在CMA上撒入1.5 g土樣,加入線蟲懸浮液2 mL(約5 000條)以誘導NTF生長,每份樣品設置3個平行,將平板放置于常溫下培養4周,用體視顯微鏡鏡檢。觀察到NTF后,用無菌牙簽將NTF單個分生孢子轉接到CMA上,將接種好的CMA置于恒溫培養箱中26.5℃培養,培養出的NTF純化3~5次。

1.6 NFT物種鑒定NFT形態特征觀察:用無菌刀在CMA上挖取1個2 cm×2 cm的觀察室,在觀察室邊緣45°角斜插入潔凈的蓋玻片,待分生孢子和菌絲鋪滿蓋玻片,用小鑷子夾出蓋玻片,在一片潔凈的載玻片上(靠正中間位置)滴加1滴無菌水,覆上蓋玻片,制成臨時裝片,在顯微鏡(40×)下觀察〔33〕,用奧林巴斯BX53微分干涉顯微成像系統拍取分生孢子、孢子梗、厚垣孢子等形態特征。

NFT捕食器官誘導:待菌絲長滿觀察室,即可滴加誘餌線蟲懸液(約200條線蟲),12~24 h后,用體式顯微鏡(10×或40×)觀察培養皿上形成的各種捕食器官類型;結合菌株形態特征及捕食器官類型進行形態學鑒定〔27〕。

NFT的分子鑒定:在PDA上進行NFT菌絲富集培養后,參照文獻〔34〕進行DNA的提取,以真菌通用引物ITS1/ITS4〔35〕和RPB1-DF2asc〔36〕/RPB1-G2R〔37〕分別擴增核糖體RNA上的非轉錄間隔區和RNA聚合酶Ⅱ核心亞基編碼基因序列。獲得測序結果后,在美國國家生物技術信息中心NCBI(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/)中通過上述序列同源性比對進行分子生物學鑒定,結合菌株形態特征進行最終的物種鑒定。

1.7 數據處理 計算物種的檢出率,檢出率(occurrence frequency,OF)=(物種出現的樣品數/總的樣品數)×100%〔33〕。

采用香農-維納多樣性指數(Shannon Wiener's diversity index,H′)計算上、中、下游各樣區的物種多樣性:,式中,S為物種數目,N為物種的個體數之和,Ni為第i個物種個體數量。

采用Jaccard指數計算各樣區間的群落相似性,Jaccard指數=a/(a+b+c)。式中,a表示2個樣點均出現的物種數,c表示僅在樣點1出現的物種數,b表示僅在樣點2出現的物種數。Jaccard指數值越大,表示物種相似度越高。

2 結果

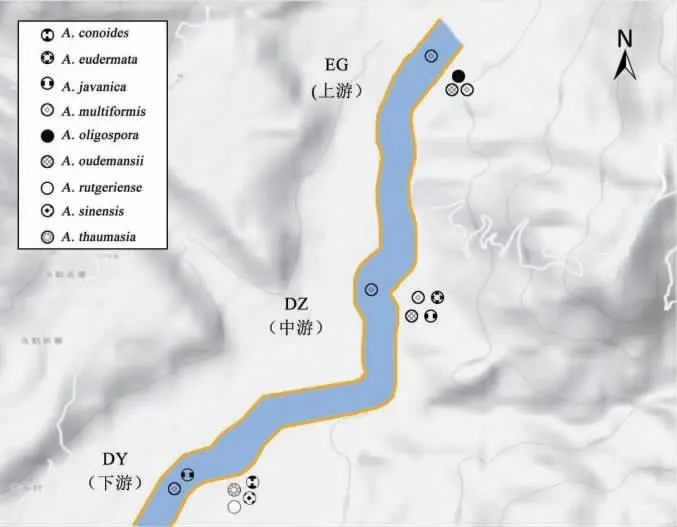

2.1 大盈江NTF物種分布 大盈江30份樣品中共分離鑒定出1屬9種19株NTF,檢出率為43.33%,物種多樣性指數為1.91。其中上游1屬3種,中游1屬4種,下游1屬6種。彎孢節叢孢Arthrobotrys.musiformis在上、中、下游均有分布;秀麗單頂孢A.oudemansii分布在上、中游;爪哇節叢孢A.javanica分布在中、下游;而少孢節叢孢A.oligospora僅在上游有分布;厚皮單頂孢A.eudermata僅分布在中游;奇妙單頂孢A.thaumasium、中華單頂孢A.sinensis、狂帶單頂孢A.rutgeriense和圓錐節叢孢A.conoides僅在下游有分布。見圖1。

圖1 大盈江上、中、下游樣區NTF物種分布圖

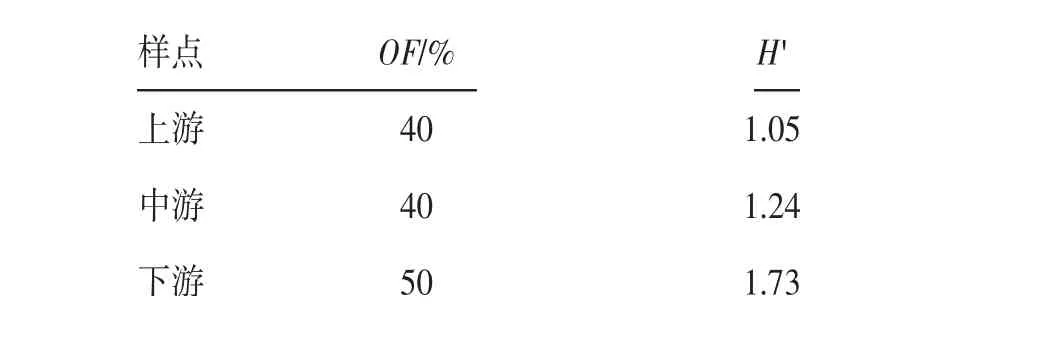

2.2 大盈江上、中、下游NTF物種檢出率和多樣性對大盈江上、中、下游的NTF檢出率和香農-維納多樣性指數進行計算。結果顯示,下游NTF的檢出率最高,中、上游檢出率相同;香農-維納多樣性指數為下游最高,中游次之,上游最低。見表1。

表1 大盈江上、中、下游樣區NTF檢出率和香農-維納多樣性指數

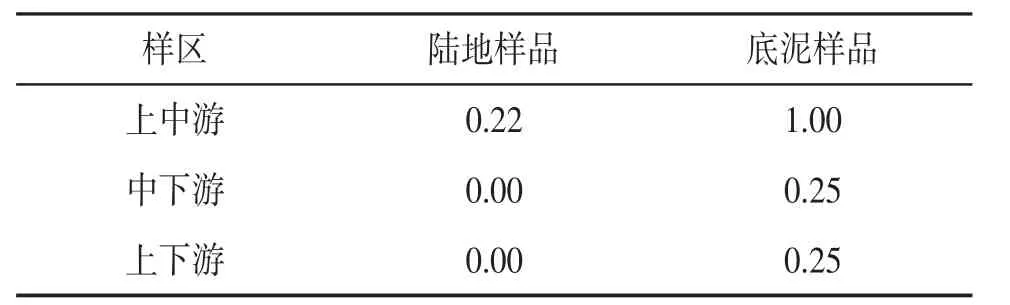

2.3 大盈江各樣區間的NTF群落相似性 分別對大盈江上中游、中下游、上下游的水體底泥和陸地土壤的Jaccard指數進行計算,結果發現:NTF在上中游、中下游、上下游的水體中物種相似性均高于陸地。見表2。

表2 大盈江各樣區間NTF Jaccard指數

3 討論

在一個通過水流進行聯通的流域生態系統中,微生物在流域內的分布在理論上應該是均質的。但本研究結果顯示,NTF在大盈江流域內存在上下游異質性空間分布格局。在大盈江分離到的NTF中,只有彎孢節叢孢A.musiformis在各個樣區均有分布,其余物種僅在局部樣區分布,且沿著河流的方向,區域特有物種逐漸增多,NTF物種多樣性從上游至下游依次增加。說明NTF在大盈江流域內是非均質分布的。在生態學研究中,多樣性是衡量群落穩定性的一個重要指標,常用于反映群落結構的復雜程度和穩定性〔38〕。王佳等〔39〕發現渾河不同河段底泥中微生物多樣性指數隨水期的變化存在差異,但不僅水期會影響微生物分布,水流、氣候等環境條件也都可能會導致微生物分布出現差異〔38〕。本研究選擇在一年中微生物群落結構最穩定的時期(3~4月)進行樣品的采集,結果仍發現大盈江上、中、下游的物種多樣性存在差異,這可能是因為在水流的匯聚作用下,上游的有機物、營養物質等匯入下游,而下游海拔較低、水流速度較慢、底泥更容易沉積,所以下游的NTF檢出率和多樣性高于上游。

整體上,大盈江陸地土壤中檢出的NTF物種數比水體底泥中更多,這與之前的研究結果一致〔22-23〕,說明在流域生態系統內,陸地土壤是微生物棲息、繁殖、演化的主要場所,而流域內微生物的物種多樣性可能主要由其臨近的陸地土壤貢獻。在大盈江的陸地土壤中,僅只有上游和中游間的NTF物種組成存在一定的相似性,中游與下游、上游與下游間的物種組成完全不同。有研究〔40〕表明,土壤樣品之間的地理位置相隔越遠,微生物群落之間的差異就越明顯。在本研究中,由于各樣區的陸地土壤間距離較遠,且有山脈阻隔,群落間的差異性也就更大;在水體底泥中,整個研究區域內水體底泥間的NTF均存在一定的相似性,并且各樣區水體底泥間物種相似性均高于陸地土壤,說明水流的均一性在整條河流的物種分布中具有重要的作用,水流對于NTF在流域內的傳播非常關鍵。盡管水流的聯通和均一性使得各樣區的水體底泥間NTF物種組成存在一定的相似性,但也具有較大的差異性,這表明流域的上下游間仍然具有較大的環境異質性而使微生物在流域內形成差異性分布。

研究區域內,NTF在上下游存在空間分布格局,水流的匯聚作用是流域內微生物傳播的主要驅動力之一。在流域生態系統中,除水流對微生物的傳播作用以外,還存在河流自身產生的屏障對微生物形成擴散限制,河流沿岸的陸地土壤間的物種組成還受山脈阻隔的影響。因此,在流域視角下開展微生物空間分布格局研究時,應該兼顧水陸和上、下游等流域特征,將更有助于探索流域內水流的擴散作用和環境異質性在微生物群落演化過程中的相對貢獻。