公共知識的概念與分類

田甲樂 常宇華

在生物進化歷程中,人類的祖先在與惡劣的自然環境及兇猛的野生動物的競爭中,依賴于大腦,走上了一條文化進化的道路,人類呈現出的不是發達的身體器官,而是持續的知識積累,知識成為人類生存的武器(1)鄭慧子:《批判與建構——一個關于文化的未來發展的構想》,開封;河南大學出版社,2000年,第46-70頁。。17世紀科學革命以來,知識的積累速度開始快速增加,對增進人類福祉和社會發展發揮了巨大的推動作用。20世紀70年代以來,知識與社會秩序之間的交織作用日益明顯(2)Jasanoff S,“The idiom of co-production”,In Jasanoff S,States of Knowledge:The Co-production of Science and Social Order,New York:Routledge,2004,pp.14-45.,知識逐漸取代資本、勞動力和自然資源成為價值創造和財富創造的基礎因素(3)Knorr-Cetina K,“Culture in global knowledge societies:knowledgecultures and epistemic cultures”,In Jacobs M D,Hanrahan N W,The Blackwell Companion to the Sociology of Culture,Malden:Blackwell publishing,2005,pp.65-79.,對公共決策和社會結構產生著重要的影響。對公共知識的理解方式,影響著社會資源的分布、集體行動的內在認同;對公共知識的界定、分類成為建構社會秩序的一個組成部分,它參與了個人和集體身份定義、權力分配和責任劃分(4)Jasanoff S,Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States,Princeton:Princeton University Press,2005,pp.247-291.。因此,厘清公共知識的概念和分類,成為當今哲學、政治學、圖書館學等學科亟待解決的基礎理論問題。

在知識論研究歷程中,對知識本質的認識大致經歷了從“知識發生說”到“知識建構說”的轉變。知識建構說認為知識是社會構建的產物,是個體在社會交互過程中形成的,具有公有性和共享性。因此知識本身蘊含個體性和社會性兩種屬性,即私人性和公共性。基于此,知識可劃分為個體知識和公共知識。基切爾指出,“公共知識是我們所知的總和,包含了所有已經呈現在書本上的內容,并且在我們追求個人成就時適用于我們每一個人,意味著一個社會的信息共享體,包括社會和自然科學、藝術、文學、音樂等等”(5)Kitcher P,“Public knowledge and its discontents”,Theory and Research in Education,vol.9,no.2,2011,pp.103-124.。公共知識是整個社會的知識資源庫,無論是個人還是組織,都需要從公共知識庫中獲取所需的知識。傳統認識論把知識看作是得到辯護的真信念,在當下知識亦發揮為主體辯護的作用。進入知識經濟時代后,知識更成為催化社會發展的活力因子。附帶經濟效益的知識固然能為企業乃至國家帶來資本,但公民整體的知識水平才是衡量國家發展的指標。公共知識意味著知識的公共領域,意味著每一個人都可以對公共知識發言;公共知識的形成過程,事實上也是公共領域形成過程的反映。它是社會成員社會化的前提,對個體成長和知識創新具有重要作用。因此,公共知識是人類長期認知實踐的表征,具有國別性和時代性。我國目前主要在圖書館學、新聞與傳播、科學研究管理等領域,對公共知識進行了一定研究,但是較多側重于公共知識的應用層面,在理論層面研究還比較薄弱,對個體知識與公共知識的辨析、公共知識的概念、公共知識的分類等問題需要進一步澄清。本文試圖對此進行研究。

一、公共知識的概念及特征

(一)知識公共性解讀

公共知識從詞源構成來看,可定義為帶有“公共性”的知識。“公共性”作為人類生存的社會性本質的表現方式,在自我確證中體現出“為他”屬性(6)郭湛:《社會公共性研究》,北京:人民出版社,2009年,第70-71頁。。換言之,“公共性”是人在社會實踐活動中形成和發展的組織原則,根植于人的社會本性,是人在利己和利他的整合過程中形成的人類生存的共有性。其首要涵義在于公共領域內顯現出來的任何事物都為公眾所有,公共領域自身便兼具開放性和自由性。其次它強調同一場景中多主體的客觀共在。由此可知,公共性包含的意義應有三點:共有性、公開性、公益性。這亦是判斷事物公共性的基本意義指標。例如公共物品的定類。公共物品的特性包含三點:效用的不可分割性即共有性,消費的不排他性即公開性,受益的不可阻止性即公益性。而公共知識作為特殊的公共物品具備典型的公共物品屬性。首先,公共知識是全體社會成員共有的,知識的生產和使用群體均是公眾。其次,公共知識的使用存在明顯的非競爭性。它可以同時被不同個體使用,增加受眾人員而產生的邊際成本為零,知識使用者之間無價值干涉。最后,公共知識具有非排他性。共有性表示公共知識是社會成員共同擁有且可被公開獲取,無法實現有效排他。公共知識的公益性保證對其使用不應排他。基于共有性和公益性基礎上的公共知識無需排他,公共知識本質上就是一種社會資源。

故而,公共知識帶有高程度的“公共性”,但并不是絕對的公共性。公共性和私人性作為知識的兩種基本屬性,處于相對狀態。如群體知識、地方知識和共有知識等概念因范圍的大小表現出不同程度“公共性”的同時,也具有了相對的“私人性”。而公共知識被個體接受、同化后,也就成為了自身知識系統的一部分,表現出明顯的“私人性”。當新一輪的知識產出發生時,知識屬性便繼續轉化。知識的形式和歸屬權變化的原因實則是所處情境的不同。因此,公共性和私人性是知識軸上相對方向的兩個端點。公共知識位于一端,其“公共性”具體體現在三方面:第一,公共知識內容本身就是一種反映人類對客觀事物的普遍認識,是基于主體間的社會建構的共識;第二,公共知識是可編碼化的知識,可被明確地表達和傳遞,形式上具有共通性;第三,公共知識能夠被公眾共享,且獨立存在,不受任何社會成員的約束,使用上具有公用含義。

(二)公共知識概念分析

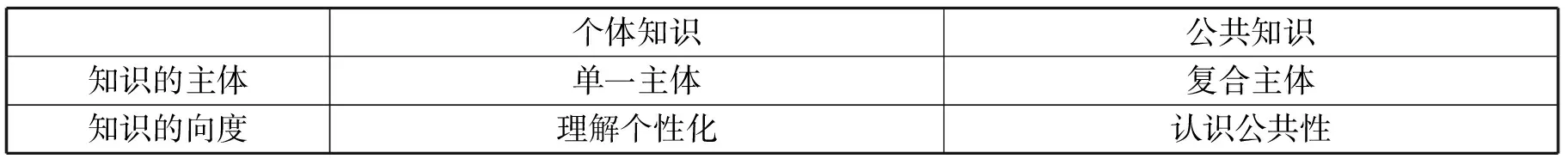

“公共性”作為公共知識的基本屬性,是在知識的基礎上詮釋的。公共知識首先是知識,知識可被描述或賦予特征,卻很難被精準定義。如羅素(B.Russell)在《人類的知識》中所言:“知識是一個意義模糊的概念”(7)羅素:《人類的知識》,張金言譯,北京:商務印書館,2009年,第48頁。。人們會歸納出知識的一些主要特性,并以此來判斷是否屬于知識范疇。英國學者齊曼(J.Ziman)認為普遍意義上的知識具有七個特征,即不可替代性、不可相加性、非磨損性、不可分割性、不可逆性、可共享性、無限增殖性。其呈現出知識多層次的屬性及內涵。(8)劉大椿、劉勁揚:《創新是科學發展的保證》,《江西師范大學學報》2002年第4期。故而對知識的分類亦可基于多重標準。從知識類型來看,可分為簡單知識和復雜知識,具體知識和抽象知識;基于知識能否被表述和轉移,知識被概括為顯性知識和隱性知識;依據知識主體和認知維度的不同,知識又可劃分為個體知識和公共知識。個體知識的主體為單一型個體,而公共知識的主體為復合型公眾。公共知識一般被公眾理解為一種科學的、社會的、普遍的、超越經驗的知識。

“公共知識”一詞首次出現在巴洛(K.E.Barlow)于1968年出版的《公共知識的狀態》(The State Of Public Knowledge)一書中,被定義為:“可以被所有人分享的知識,它在某種意義上是一個中立的公共參照框架”(9)Barlow K E,The state of public knowledge,London:Faber Press,1968,pp.12-13.。而后,經濟學家奧曼(Aumann)在博弈論中引入“common knowledge”的概念,譯為公共知識或共同知識,這里的公共知識更側重研究特定群體內的個體間對某個事實“知道”的結構,其本質是知識的傳播(10)羅杰·B·邁爾森:《博弈論:矛盾沖突分析》,于寅、費劍平譯,北京:中國人民大學出版社,2015年,第57-60頁。。默頓(Robert K.Merton)的公共知識觀是在邏輯經驗主義視角下形成的,以科學知識為主,其認為科學是公共的知識而不是私人的知識,公共知識是訴諸個體邏輯理性的同一性的知識,其“公共”還在于科學知識的產生及傳播過程是社會性的(11)R.K.默頓:《科學社會學——理論與經驗研究》,魯旭東、林聚任譯,北京:商務印書館,2003年,第33頁。。

公共知識在我國最早與圖書館學相關研究關聯出現,以龔蛟騰為代表的圖書館學者認為公共圖書館是作為公共知識的載體出現的,圖書館的本質即公共知識中心(12)龔蛟騰、侯經川、文庭孝:《公共知識中心與公共知識管理——再論圖書館的本質和定義》,《中國圖書館學報》2003年第6期。。這種說法在當下可能需要進一步完善。公共知識的公共性在于面向公眾,而相當一部分圖書館顯然是面向特定人群的,如高校圖書館的受眾主要是校內人員。吳建國認為公共知識的形成是社會建構的產物,公共知識是由私人知識貢獻而形成的知識集,公眾能夠共享(13)吳建國:《從私人知識到公共知識的建構》,《自然辯證法研究》2004年第12期。。

至此,對公共知識的定義至少還涉及兩方面需要進一步探討的問題。第一方面,國內外關于公共知識概念分析的側重點均表現在“公共性”“共識性”等特點上,對公共性的程度卻極少涉及,公共程度達到多少才能稱得上“公共知識”仍是一個問題。從而也導致了公共知識的劃界模糊。另一點,公共知識的公共性體現在哪一方面,是因其共享性或是因其生產主體是公眾均未定論。第二方面,對于公共知識的概念定義聚焦點更多在于“公共”,而忽略了其本質在于知識。作為公共知識主要成分的科學知識,其重點更在于知識的科學性。而以上關于公共知識的概念定義均有所失衡。因此,關于公共知識的現代定義以及特征仍未清晰,需在此基礎上進一步探究。結合上述“知識公共性解讀”的分析,這里的“公共”不單單指面向公共,而有多層含義。

(三)公共知識的特征

事物的概念是人們在認知過程中,從感性認識上升為理性認識,進而把所感知事物的共同本質特點抽象并概括出來。對公共知識的定義亦是如此。對公共知識的特征進行整合而形成的知識單元即是其概念。當我們以一種公共知識反思另一種公共知識時,才能看到某種公共知識的相對性,并抽象出公共知識本身的一些共有特性,才可能對某種公共知識進行分解和重組。

1.公共性。

公共性作為公共知識的必要條件,是公共知識的基本屬性。公共知識一定體現公共性,但具備公共性的知識卻不能斷言符合公共知識整體特征。這里我們對共有知識和公共知識區別分析。共有知識是指群體內的每個人都知道的事實,卻不知道其他人是否知道。共有知識只包含一條必要的信息,即這項知識本身。而公共知識包含多條必要信息:第一條即這項知識本身,第二條是每個人都知道所有人掌握了該知識。從概念上來說,共有知識具備完整的公共性,但實質上并未實現其公共性,即共有知識在形式上可被明確表達和傳遞,但分享和傳遞過程并未完成。故而滿足公共性條件的知識并不一定就是公共知識。在共有知識向公共知識轉變的過程中,關鍵點在于知識共享。共有知識公開宣告之后就變成了公共知識。例如,在皇帝的新衣故事中,大家都知道皇帝沒有穿衣服卻沒人說出來,這時候“皇帝沒穿衣服”就是“共有知識”。但大家不確定別人是否知道這個事實,當一個小孩把真相說出來后,這時大家都知道其他人看到的皇帝也沒穿衣服,于是原來的共有知識變成了公共知識。也就是說共有知識是“心知肚明”,而公共知識是把“心知肚明”公布于眾。因此,本文把“公共性”作為公共知識的必要不充分條件,而不是唯一判定標準。

2.共識性。

除了人文、社會、科學知識外,公共知識還包括一些日常生活知識等,這一類知識主要由個體或群體間互相協作構建產出。公共知識是在個體知識達成共識的基礎上產生的。這里的“共識”有兩層含義。一方面指形成共識的過程中,接受驗證的方式本身就是一種共識。另一方面,共識的對象在于公眾,無特定社會范圍。地方性知識之所以不是純粹公共知識的原因在于其具有“地方性”,即為特定群體所擁有的知識,反映了群體內部的共同愿景。地方性與普遍性相對,除了表層意義上的地域范圍,還涉及群體的歷史由來、現狀和運行機制以及知識在生成和辯護中形成的“本土”情結。群體、組織、民族乃至國家、洲等不同界域都擁有不同程度的地域知識。當“地方”這個范圍足夠大時,公共性愈加凸顯,從而向高純度公共知識靠攏。故而達成共識的基數水平是公共性程度的直觀體現,即共識性是判斷是否為公共知識的向度之一。

3.科學性。

公共知識從生產方式來看主要包括兩種:制度化生產和協作化生產。公共知識從一開始就是科學的,科學知識的生產遵循特定的制度。齊曼于1968年在其《公共知識——科學的社會維度》(Public Knowledge—The Social Dimension Of Science)中便把公共知識理解為一種關于科學的社會維度的知識(14)Ziman J,Public Knowledge—The Social Dimension Of Science,Cambridge:Cambridge University Press,1968,pp.8-12.。雖然他在書中并未對公共知識明確定義,其整本書都在討論與“科學”相關的內容,但這并不意味著公共知識僅指科學知識,因為科學性不等同于科學技術。科學性只是公共知識的一種必要屬性,它指“判斷某個事物是否符合時空中存在的事物、現象和過程”的標準富有科學依據,而不是憑空捏造的。除了科學知識外,公共知識還包括一些人文社會知識,例如歷史知識、文學知識、哲學知識等。

二、公共知識與外部劃界

知識兼具科學性、共識性和公共性時即屬于公共知識范疇。然而不論是科學性、共識性或是公共性均是社會成員判斷聚合產出的規范。在搜索公共知識時,總會伴隨一些相似詞如公眾知識、共有知識、社會知識、顯性知識等。這些詞和公共知識的混淆使用,一方面是因為某些相似詞在一定程度上符合公共知識的某個特征,另一方面是基于不同的分類視角對相同事物的命名差異。因此,對公共知識進行劃界,成為清晰理解公共知識概念的重要任務之一。

(一)公共知識、社會知識、個體知識

公共知識和個體知識總是作為一對范疇出現。在柏拉圖(Plato)的認識論中,感性往往存在于個體認知的初級階段,而科學和數學知識則作為知性的認知產物。這里的知性與感性實則就是公共知識和個體知識的一種狀態。本節后面討論的明確知識和默會知識、社會知識和個體知識等均是基于不同角度對公共知識和個體知識的劃界。另外,在一些學者的研究中也會使用私人知識、個人知識等和個體知識相近的概念。但個體相較于個人或私人意義更廣泛。本文在此把公共和個體作為一對矛盾范疇加以辨析。

羅素于1948年出版的《人類的知識》一書的目的在于考察個人經驗和科學知識整體之間的關系。書中第一章就著重討論了個人的知識和社會的知識。羅素認為我們生活的世界是一個整體的結構。這個結構分為兩個部分:科學部分和先于科學的部分。先于科學的部分源自個體在實踐生活中的經驗(15)羅素:《人類的知識》,張金言譯,北京:商務印書館,1983年,第28-69頁。。經驗是人們體驗和感覺的總和,是主體建構知識的基礎,此外也為主體理性和客體存在之間搭建了通道。但在實踐中,經驗獲取和理性加工是主體知識建構過程中相繼發生的兩個必要部分,需要均衡發展。羅素也正是在與個人知識相對的層面上來討論社會知識的。

羅素的社會知識包括一切書籍、文獻等可以用語言表現的百科全書式的內容,但是卻不涉及個人層面的隱匿知識。從內容上可見,他這里所說的社會知識更接近于我們所討論的公共知識。這里羅素關于知識的討論和維也納學派關于人對客觀世界的反映的分類相近。該學派把人對客觀世界的反映分為體驗和認識兩大類。認識即認識主體可以用語言、文字以及數學方式精確地表達所反映的內容,這些認知內容具有可檢驗性和共享性。其把這類反映稱為知識性認識。這里的知識性認識應屬于我們討論的公共知識的內容。而體驗性知識則是由感性直觀獲得的主觀體會,難以用語言、文字精確表達,難以與人共享。這類認識和我們下面所討論的波蘭尼的默會知識類似。

(二)公共知識、明確知識、默會知識

波蘭尼(Michael Polanyi)對知識分類的研究從personal knowledge開始,而后根據知識能否被清楚地表述和有效地轉移把知識分為明確知識(Explicit Knowledge)和默會知識(Tacit Knowledge)兩類。通常被說成知識的東西,是以書面語言、圖表和數學公式加以表述的,只是一種類型的知識;而未被表述的知識,像我們在做某事的行動中擁有的知識,是另一種知識(16)Polanyi M,Personal Knowledge:Towards a Post-Critical Philosophy,London:Routledge,2015,p.12.。前者是顯性知識、明確知識或名言知識,后者被稱為隱性知識、默會知識或非名言知識。波蘭尼強調個人知識、判斷以及興趣在知識生產過程中的作用。其默會認識論的目的在于闡明明確知識的默會根源,即默會知識是個體在認識過程中起決定性作用的知識。此外,明確知識是一種通過書籍等載體傳播的言傳知識,而我們實際知道的要比言傳的內容多。表1從四個方面對波蘭尼的兩種知識進行比較。

表1 明確知識和默會知識的比較

綜上分析,波蘭尼所謂的Tacit Knowledge,即個人知識體系的隱性方面。而Explicit Knowledge因具有公共性、可交往性、科學性以及確定性,應歸屬于公共知識的范疇。

(三)公共知識、客觀知識、主觀知識

波普爾(Karl Popper)的“三個世界”理論也涉及個體知識和公共知識的概念。他在1972年出版的《客觀的知識:一個進化論的研究》一書中系統地把世界分為三類:物理世界(世界1)、精神世界(世界2)、客觀世界(世界3)。在他看來,知識是人類長期在自然世界中實踐的產物,人的認識能力也是在自然界中長期發展形成的。而人類認識能力的形成標志著人類主觀意識形態的出現,并開始從客觀物理世界(世界1)進入主觀精神世界(世界2)。隨著人類認識能力的提高,實踐經驗和認識結果的積累,主觀精神世界開始被抽象化和符號化,客觀知識世界(世界3)開始形成(17)波普爾:《客觀的知識:一個進化論的研究》,舒偉光等譯,上海:上海譯文出版社,2015年,第67-109頁。。在這個過程中,波普爾的主觀精神世界、主觀知識的意義和我們討論的個體知識相一致,客觀知識世界、客觀知識和公共知識的內涵相同。他從一個新的角度對不同知識的內在邏輯演變進行了研究,同時也對知識進行了分類。

(四)公共知識、官僚知識、個人知識

從影響國家治理的知識層面,根據知識的特性及其主體劃分,知識可劃分為官僚知識和個人知識(18)韓志明:《從官僚知識到個人知識——國家治理轉向的知識邏輯》,《中國行政管理》2018年第6期。。官僚知識以國家機構及其職權為中心,是專業化、標準化和系統性的知識,集中體現為各種制度性知識,同時嵌入在法律制度、政策規范以及行政制度中。其是許多人共同生產的知識,但知識主體仍為官僚體制下的官員。個人知識是個人在認識世界和改造世界的過程中所掌握的知識,是個人學習、吸納和整合其他知識尤其是在個人實踐基礎上逐步形成的知識,具體包括個人的本能、學識、技能、經驗、信念等內容。其中大多是默會知識。個人知識的表現形式一般為不易編碼的隱含知識,知識的應用存在高度自治性。官僚知識和個人知識并不是完全對立,二者相通兼容。國家治理雖然出現了從官僚知識向個人知識的轉向,但其目的是為了破除官僚主義的自我中心地位,引入公眾的參與。

另外,國家的治理需要在不同程度上包含知識問題。所以公共事務的決策者必須要面對知識問題。官僚知識是“寫入規則”的知識,而個人知識是“行動彰顯”的知識,即官僚知識的社會效用往往是通過對公眾的約束才得以發揮,而公眾的行為表達一般反映個人的知識素養。故而官僚知識更多的是一種明述的規則,更接近群體知識論下基于權威的社會規范,雖依賴于官員群體的判斷,有其隨附性的一面,但官僚知識的證實只能在群體層面上完成。綜上,官僚知識具有可編碼性、公共性、可驗證性。在此基礎上,官僚知識具有公共知識的明顯特征。

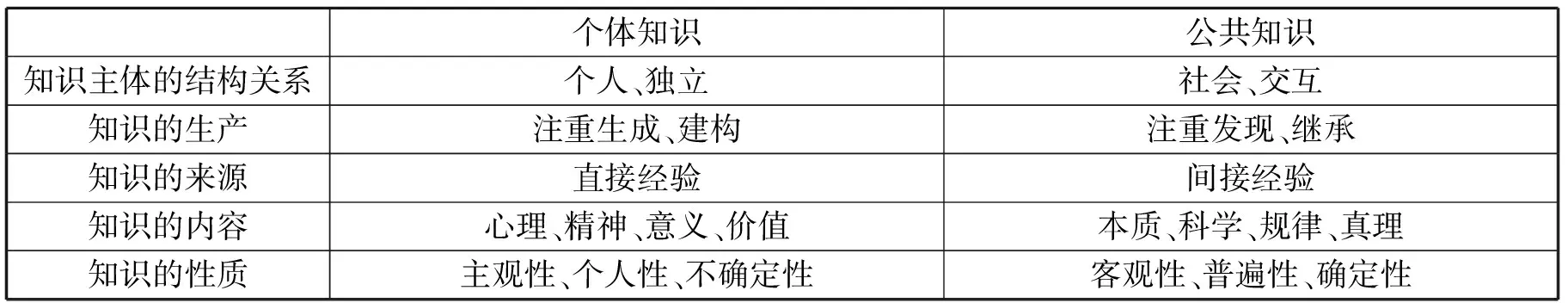

上文基于不同的理論依據對公共知識和個體知識進行了劃界。羅素的社會知識、波蘭尼的明確知識、波普爾的客觀知識以及官僚知識都具有顯著的公共知識特征,均可歸類于公共知識體系。公共知識和個體知識作為人類認知成果的兩種狀態,在相互轉化的同時促進新知識的產出。對二者的存在狀態以及特征等進行對比分析,是公共知識外部劃界的主要方向。表2對二者進行對比,旨在更進一步明晰公共知識的內涵特征。

表2 公共知識和個人知識的比較

表2 公共知識和個人知識的比較(續)

三、公共知識的內部劃分

對公共知識外部界定是明確公共知識特征的一方面,從而達到人們較恰當地用概念工具來刻畫公共知識的目的。而對公共知識內部進行分類,在進一步厘清公共知識內涵的同時,亦可提高公眾準確匹配所需知識的效率。

(一)坎貝爾(Cole C.Campbell)的分類

坎貝爾關于公共知識分類的討論是在民主和知識的關系問題上展開的(19)Campbell C C,“Journalism and public knowledge”,National Civic Review,vol.93,no.3,2004,pp.7-8.。民主假定的平等主義可能會在知識問題上發生動搖,具體表現為社會中的某些成員因掌握特殊知識而要求享受特殊待遇。如專家因持有專業知識而自稱享有特權,他們認為自己非常熟悉事物的真正運作方式,知識生產是其特權。而局外人的特權訴求源自他們不受任何狹隘學科的限制且無價值偏向,故而擁有創造知識的特權。在杜威看來,民主的基本規則是:受共識影響的人均有權制定該知識。個體都可能是某方面的“專家”。杜威用“腳被鞋夾傷的人”和“修鞋的鞋匠”來類比普通人和專家的關系,二者可共同創造一種不被特定群體專有的知識來修復“夾鞋”問題(20)DeweyJ,The Public and Its Problem:An Essay in Political Inquiry,Pennsylvania:Pennsylvania State University Press,2012,pp.359-365.。他認為專業知識是社會的補充元素,而公共知識是由面對實際問題的人共同創造、共享和運用的知識,是幫助人們解決問題的知識。但杜威的方法可能過于理論化。威廉斯基(Willinsky)進一步為其搭建了實用橋梁,他提出把網絡作為信息交換中心來注釋大量的社會科學研究知識,這樣公民和政策制定者都可參與。同時,面對具體問題的公民需要時間來理解相關的見解。而從精英中心的知識觀到大眾中心的知識觀的轉變,其第一步就是使知識平民化,這樣才能使“鞋匠的知識”(專業知識)更易被“鞋夾住的人”(普通公眾)使用。但要實現杜威關于公共知識的創造、共享和利用這一概念設想,還需要一種方式使“鞋匠”(專家)也可直接地從“被鞋擠壓的人”(有經驗的公眾)那里獲取經驗。在這層意義上,可參考皮埃爾·奧米迪亞(Pierre Omidyar)的eBay模式:使市場民主化,拒絕為個人或公司開通特別通道,所有參與者都是平等的。其追求為所有興趣者提供一個知識共享平臺。對此,坎貝爾提出是否可考慮結合威廉斯基精神,即讓民眾更易獲得精英知識,進而實現所有知識而不僅是精英知識可供任何人訪問和評估的設想。于是坎貝爾在二者的理論基礎上,把公共知識定義為以下四類。

1.已經在眾人及其所在組織中傳播且能夠被所有人訪問、評價和使用的知識。

從定義上來看,我們可以把這一類知識理解為普遍知識或常識。常識即社會對同一事物普遍存在的日常共識,例如生活常識、安全常識、文學常識等。

2.專家已知并得以傳播,能夠被眾人和相關組織等利用的知識。

這一類知識凸顯專家元素,這里借用柏拉圖早期對話錄中的專家知識來解釋。專家知識是處置對象的一種能力,它追求特定領域的“好”,造就特定的產品或成果,即在特定領域或學科內形成的相對代表性的知識。當然,專家知識會面臨同行和公眾評議,通過審核后其權威性提高,進而會成為公共知識的一部分。

3.眾人和相關組織在公共領域合作時,創造和共享的知識。

這一類知識可以用群體知識或地方性知識來討論。群體指介于個人和組織之間的結合體,由其創造的知識就是群體知識。群體知識只適用于特定群體在特定公共領域針對同一事物,群體內部的人皆知。群體規模可大可小,例如班級、民族乃至國家都是群體。同樣,群體知識可以是班級文化亦可是國家知識。

4.在公共領域中創造、共享、可運用的知識——通過參與和行動產生的知識。

與其他知識不同,科學知識只有進入交流系統才能被認可和承認。由此,這一類知識接近科學知識的特征。齊曼的公有主義規范激活了一個精美的交流系統。其認為研究結果只有被報告、散發、分享,并且正式發表而成為公共資產,才符合科學的定義。默頓也認為,“承認”是科學界的唯一通貨。“后學院科學”“三螺旋”“學術資本主義”等關于科學和社會關系的新定義意味著科學的社會功能愈加彰顯,科學知識是社會成員協同參與生產的知識。

(二)普適性知識和地方性知識

呂乃基在《論編碼知識和隱性知識》中沿用波蘭尼對知識的分類把知識劃分為編碼(顯性)知識和隱性(默會)知識。在此有必要強調一下,這里的編碼知識指波蘭尼的“Explicit Knowledge”。“Explicit”一般翻譯為“明確的”,因此本文統一用“明確知識”這一名稱作為“Explicit Knowledge”的中文釋義。其根據抽象程度、涉及客觀事物范圍、所參與認知主體的多少以及關于對象認知程度差異等條件,認為明確知識按其邊界的狀況,可分為非嵌入與嵌入兩類,前者是普適性知識,后者是地方性知識(21)呂乃基:《論編碼知識和隱性知識》,《長沙理工大學學報(社會科學版)》2021年第5期。。前文中已把明確知識歸屬為公共知識范疇,從邏輯關系來看,我們可進一步把公共知識分為普適性知識和地方性知識。

普適性知識指不受特定對象、主體限制,普遍適用于公眾的知識。包括對客觀世界真實反映的科學知識,研究個人和社會的存在、發展以及社會經濟、政治的社會人文知識。一般認為知識的普適性在于“非嵌入”性,即不受外在條件的限制。傳統科學觀認為,科學知識不受所處外在情境的影響。但是,隨著科學技術哲學的發展,人們發現,所有類型的知識都具有嵌入性,只是嵌入性的程度不同。作為對人類認知實踐的結果,知識本身就是具體的,它必須存在于特定的物質載體,正是知識對特定組織載體與生俱來的要求導致知識的自然嵌入性。當然還包括社會嵌入,即知識總是在社會環境下生產的知識。因此,這里定義的“普適性”并不足夠嚴謹,而是一個粗略概念。故而,科學社會知識如生物學、經濟學等類型知識涉及物質層面、生理需求,因而能達成較高程度共識,理應歸于普適性知識范疇。至于政治學、文學相關的知識,因高度嵌入個體、社會等,其普適性程度則較低。

普適性知識按反思的深度可以分為不同的“階”。低階知識直面對象,描述現象,陳述事實和規律。這類知識有明確的規則闡述,一般以文字為媒介,公眾可通過信息存儲、交換的方式習得,如數學公式的運用。而以人文社科知識乃至哲學知識為主的這一類知識,包含對低階知識的反思以及對認識過程的抽象,以“低階”普適性知識為對象,但高于低階知識,因而是“高階”的普適性知識。此外,一些社會技能知識也符合高階普適性知識的特征。以學騎自行車為例,與其說是知識的獲取,實則更貼近“技能的培養”。一方面,幾乎沒有一個學騎自行車的人會去了解自行車的物理學知識,但大多數自行車的學習者都熱衷于掌握使自行車平衡的技能。另一方面,我們學會騎自行車,卻也并不知道是如何學會的。即使我們能轉述一些學習內容,但第三個人也很難通過“轉述內容”學會騎自行車。這類知識的轉移靠單一的媒介很難完成。因此,企圖僅依靠制定明述規則,使閱讀者能夠迅速學會騎自行車顯然很困難。另外,在掌握“自行車平衡”技巧的基礎上還需遵守社會交通規則。基于此,高階知識雖然也是普適性知識,但對其掌握和應用需經歷長期訓練和社會培養,帶有某種意會知識的屬性。

地方性知識顧名思義帶有范圍限制。依據人員、地域、學科等劃分維度,知識嵌入不同特定群體,例如微信群、電影院里的觀眾以及不同領域的科學團體等均擁有不同程度的地方性知識。地方性知識就是被特定群體共享的知識。同時和坎貝爾關于公共知識分類的第三類知識的內涵相符。地方性知識具有明確的“群體主觀性”,知識在“群體內部”交流通暢,卻難與“群體之外的人”交流及共享。地方性知識強調的是場景,在這層意義上或許更適合從主體角度稱之為“群體知識”。例如語言,不同地區方言不同,不同國家語種不同。群體內部的成員因地方性知識聚集,但不會因為一些普適性知識而相互靠近,即地方性知識具有排外性,表現為對于某一類地方性知識來說,之外的知識均是另一種地方性知識。

另外,普適性知識和地方性知識并不獨立存在。一方面,按照對普適性知識偏離與否的狀況,地方性知識可被區分為兩種類型:偏離和中性。偏離又可分為正面偏離和負面偏離。前者指高于普適性知識,其暫存于特定群體和情境,在公之于眾并被接受后成為普適性知識,如科技前沿領域知識。后者指拒斥、扭曲普適性知識的觀念,如一些阻礙社會進步的群體知識等。存在居多的是與普適性知識較少關聯的中性地方性知識,通常高度嵌入固定群體中,如民族文化。另一方面,地方性知識和普適性知識可相互轉化。未摻雜普適性知識的地方性知識彼此不可通約,如知識壟斷現象,其是某種地方性知識借助外力排斥其他地方性知識乃至普適性知識的結果。而內化了普適性知識的地方性知識實則是普適性知識和具體群體、情境匹配的產物,如多種傳統文化的“和而不同”。反過來,普適性知識的某些因素改變亦可轉化為地方性知識,如限制知識傳播的邊界而制定的知識產權等。綜上,普適性知識和地方性知識只是相對意義上的概念,二者共同構成了公共知識譜系。

(三)純公共知識和準公共知識

薩繆爾森(Paul A.Samuelson)和布坎南(James M.Buchan)根據對非競爭性和非排他性的滿足條件,把公共產品分為純公共產品和準公共產品(22)Samuelson P A,“The Pure Theory of Public Expenditure”,The Review of Economic and Statistics,vol.36,no.4,1954,pp.387-389.。據此類比,公共知識可分為純公共知識和準公共知識。純公共知識,是完全進入公共領域的知識,具有典型的非競爭性和非排他性,知識的權利主體除保留(或放棄)人身權利外,其財產權利已經超出了保護期限,可以被自由地獲取和使用。這里以科學知識為例。科學知識被普遍認為是一種客觀知識。其客觀性首先體現在科學的對象是在人的意識之外并且不以人的意識為轉移。其次,科學的無私利性原則意味著科學活動與價值無關。此時,科學知識具備純公共知識的特征,其客觀性可作為純公共知識的基本屬性之一。進入“后邏輯實證主義”階段后,社會建構主義成為主流,以英國愛丁堡大學的科學知識社會學(簡稱SSK)為主,其首要工作是消解科學的客觀性,其中一種路徑以布魯爾(David Bloor)為代表,主張以信念多樣性消解科學知識的客觀性。布魯爾提出科學知識和其他知識一樣,是一種被集體認可的信念(23)大衛·布魯爾:《知識和社會意向》,艾彥譯,北京:東方出版社,2001年,第20-21頁。。SSK學者進一步認為,當科學知識被當作集體信念而成為一種公共知識后,便再難維持價值中立的立場。但這種通過強調科學活動中科學共同體的信念這一非理性因素,從而否定科學客觀性的理論命題在當下看來難免牽強。

一方面,集體信念作為群體信念的一種,和集體知識并不等同。集體信念不受個體信念的制約,取決于公開表達的意愿,以集體性方式建立一致性。信念的主體通常指個人,信念表現出來的是認知態度。集體信念是形成集體知識的必要條件,科學知識內部可形成集體信念,但把科學知識等價為一種集體信念似乎欠妥。換言之,科學知識更適合被定義為一類集體知識,科學家集體為科學辯護。另一方面,所有知識的生產都是為了滿足人類的需求,人作為主體就會負載價值,科學知識亦是如此。這符合SSK學者提出的科學知識的“與境性”。在塞蒂納(Karin Knorr-Cetina)看來,科學家的決定是基于境況變量產生的(24)卡林·諾爾-塞蒂納:《制造知識——建構主義與科學的與境性》,王善博等譯,北京:東方出版社,2001年,第21頁。。個體和科學家集體所處的社會環境和文化環境等均屬變量范圍。這類境況變量構成了科學家個體或集體建構科學知識的內外部環境,成為科學認知的決定性因素。科學知識與境性的實質是為“科學知識的生產從根本上是一種社會化活動”進行辯護,從而試圖解構科學知識的確定性。這與科學知識的價值中立性并不沖突,價值中立并不意味著研究者沒有或不能有自己的價值判斷,而是不能混淆科學分析和事實評論。一味地追求理想客觀或價值主觀,會陷入實證主義和建構主義的漩渦。科學知識的價值中立的體現點在于客觀性,卻不是科學脫離社會的絕對獨立性。集體信念本質上是一種多元主體認知,顯然不能確保價值中立。而公共知識因其科學性、共識性和公共性,具有普遍意義上的價值中立性。最后在上述命題中:集體信念和公共知識不是所屬關系,科學知識滿足公共知識的內涵特征,理應歸于公共知識范疇,和集體信念無關。而對于作為典型公共知識的科學知識來說,價值中立更是其屬性。

準公共知識,即知識的權利主體保留了包括人身權利在內的一些權利,知識并未完全進入公共領域,具有某種程度上的排他性或競爭性,但是一般情況下可被以相同的方式共享。這種類型的公共知識混合了部分私人性的特征,但在知識的獲取形式和利用限制方面具有“顯著”的公共性,如產權知識。這里的產權知識即擁有財產權的知識,其前提是知識具備成為法律上的財產的條件。知識本質上具備無主體性和自由流動性,而知識產權法律制度賦予創造者排他性使用權和轉讓權。其主要原因是推動科技發展、社會進步和保護特定利益的公共政策的需要。這一類知識主要包括兩種:擁有著作權的知識和擁有工業產權的知識。前者指文學、藝術和科學作品相關的知識,需要特別說明的是,這里和科學作品相關的知識,不同于公共領域的科學知識,例如某類計算機軟件知識。這種知識一般面向公眾,開發者享有財產權利和精神權利。后者包括創造發明和顯著標記等智力成果知識。例如一些企業科研成果,公眾作為用戶對其使用也受限,其他企業想要引進此項技術也需付費。綜上,準公共知識在不同方面表現出不完全公共性,公共知識的公開性也并不是絕對公開,但整體上和公共知識的特征并不沖突。

結語

當代社會已經進入知識社會和風險社會,科學知識享受著有史以來最為崇高的贊譽,也遭遇著從未有過的爭議。于是,公共決策中的知識不再完全由科學來提供,而是由共識性認知,即包括科技知識、社會人文知識和公眾常識等共同決定,公共決策中的事實從多種維度上得到呈現。公共知識正是這種呈現的結果,因為公共知識的生產、利用和分配均是在既定社會情境下進行的。反過來,公共知識作為各個主體在選擇與互動中涌現出來的共同性質,圍繞公共知識的研究內容亦是對社會主題的還原。本文在借鑒前人研究的基礎上,對公共知識的概念與分類進行研究,以期推動知識創新和助力實現國家治理現代化。