論張方白《鷹》系列作品中時間概念的傳達方式

在藝術發展環境錯綜復雜的當下,藝術商業化逐漸盛行,快節奏的社會現狀導致部分創作者只追求藝術形式,忽略了最重要的精神內核。為了適應藝術大批量、廣傳播的市場需求,部分藝術家的創作體現了“多、快、好、省”的價值取向,以滿足普遍受眾對于快餐文化的依賴與追捧。當代藝術發展至今已將近一個世紀,而部分人對于藝術的理解還停留在印象派甚至更早的階段,不能完全接軌當代藝術的精神追求,對藝術的認知仍停留于簡單的再現與抒情。本文通過對張方白《鷹》系列作品的分析與研究,從時代背景、創作理念、藝術手法等方面分析《鷹》系列作品中時間概念的傳達方式,并闡述作品形式對于藝術思想的輔助功能,以及精神內核在藝術創作中的作用與價值。

一、張方白簡介

張方白,1965年出生于湖南衡陽,現為北京青年政治學院藝術設計系油畫教研室主任,中國油畫協會會員。代表作品有《風景》《家族》《四月雪》。張方白不是一個“流行化”的藝術家,他的作品并非簡單的樣式套用、符號制造或圖像再現。雖然后現代主義思潮的各種理論為這些平面化、拒絕深度的“藝術形態”提供了較為完善的理論依據,讓人暫且在“主流文化”強大和宏偉的理論面前進行一種“觀前理解”的“見證”圖像和文本高深的“視覺儀式”,然而藝術并非“一家之言”而是永恒的定式。一旦所謂潮流退去,作品的簡單與乏味便如實反映出創造性的缺失與“實驗精神”荒廢的文化事實。與此相對的,自20世紀80年代投身當代藝術的張方白沒有因為外部風向的局部變動而改變自身對藝術的堅持,多年堅定的行動表明,他選擇的是一條沉潛于內心世界并反復錘煉語言表達思想的獨立的當代藝術方向。

二、《鷹》系列作品的創作理念

在《鷹》系列作品中,張方白主要以抽象化的形式構成畫面,這是其對主觀需求和一直以來的創作脈絡以及對繪畫藝術價值取向的綜合考量后的選擇。張方白的創作從開始的現實表現形式直至現在的完全抽象的表現形式,表現方式一直在變,但初衷未改,他一直以來都在追求一種純粹的真實。包括題材從外界轉移到本身,都是為了這種真實更好地呈現而作出的選擇。批評家栗憲庭說“有一種凝固的東西”,巫鴻強烈地感受到“一種襲面而來的精神魂魄”。自1987年以來美術界開始的針對“八五新潮”后期出現的問題而展開的“純化語言”與“大靈魂”的學術討論,為張方白藝術思想的成熟奠定了基礎,從那時起,“錘煉語言表達觀念”便成為張方白藝術思想體系的中軸。

張方白在創作過程中并沒有特意限制作品的走向,更多的是遵循自己的內心完成作品。盡管其創作從靈感來源到創作方式皆是理性設計過的,但創作的結果卻并非一個既定的目標。它包含了很多偶然與隨機的因素。他的創作過程更像是一種心靈的傾訴,似乎可以解讀它,但當想要把它說出來的時候,它又戛然而止。它就像一種沒有文字的呼喚。所以,從某種意義上來講,《鷹》系列作品是沒實際主題和明確指向的,它更多的是停留在一種似是而非的狀態,是一種媒介而不是目的,他通過這種媒介來表達對“自我”的感知與理解。

此外,《鷹》系列作品很好呈現出時間的存在痕跡。其作品令人印象深刻之處在于它并不像一張只在當下的白紙,而是能讓觀者感受到時間反復累積的厚重。時間是一個較為抽象的概念,從廣義上來講,它是物質的運動、變化的持續性、順序性的表現。人們能從各個角度發現時間是存在的證據,卻沒辦法確定時間本身是怎樣的一種存在。如果說時間是一種物質,人們對于它的認知卻基本都只是通過其他現實載體從側面感受它,人們無法直視它,因為它總是停留在感覺的層面上。如果說時間是一種精神,它又無法獨立存在,它只作用于物質,且是只存在于物質的運動。它更像是現實行動的某種量度,記錄的時間只存在于過去,現在的時間無法量化,未來的時間更是不可知。它的存在到這里變得非常私密與隱晦。

張方白的《鷹》系列作品像歷史長河中一段永恒的記憶,每一個符號或痕跡皆是對記憶的轉化與再現。他的作品在畫面中以符號化的形式記錄了人們記憶中的生活狀態,畫面中的筆觸、顏色如同記憶的烙印一般,即便是世事變遷,它依然不移不變。記憶是我們度過時間的最好證據,也是我們自身存在的絕佳說明。這些記憶來源于外界,卻又忠實于人本身。張方白的作品很好詮釋了人這個個體的獨特性和同處于當下社會整體的普遍性。

三、《鷹》系列作品中時間概念的傳達方式

(一)從畫面顏色中傳達

在《鷹》系列作品的《不倒的鷹之一》(見圖1)中,張方白選擇以簡練的顏色構成畫面,顏色的運用單純而又厚重。畫面中的整體形象并不完整,深色部分斷斷續續,時有時無,整體像是一團煙霧彌漫開來,關鍵之處卻又十分厚重,使其不至于漂浮在空中。淺色部分的作用看似在消減,實則增加了畫面的層次感,使得整個作品的節奏更加緊湊。畫面整體筆墨濃淡相宜,虛實相生,雖以現實的鷹為模版,卻看不出多少實物的痕跡,留神而去形,更加追求形式上的美感和書寫的樂趣。

作品《不倒的鷹之一》在畫面顏色中所呈現的概念傳達,一方面,是契合對時間的繪畫感性語言表達,塑造了一種時間的存在感。在現實中,顏色可以代表這世界的各種現實存在及憤怒、喜悅、悲傷、憂郁等情緒變化。而時間平靜、孤寂、永恒,它既虛無縹緲又無處不在,只有輕與重之間那種狀態與之最接近。在作品《不倒的鷹之一》的畫面中,張方白對于輕與重的描繪更像是兩種沒有實際信息且相對的狀態,色之極輕便為虛,色之極重便為實,虛實之間萬象皆生。輕至極無的虛空作用于重至極永恒之尺度便是時間。另一方面,體現出一種“被動記錄”的客觀的創作狀態。從某種意義上來說,藝術家可能并沒有創造什么,只是用盡可能準確的方式把某種東西“搬”了過來。記憶就像是褪了色的風景、已經失去味道的食物,即便曾經色彩斑斕,在時間的消磨下,也終將化為事物最初的樸實與平凡。《不倒的鷹之一》的畫面中正呈現出了這種純粹的真實與樸素,褪去浮華,直指本質。

(二)從構成形式上傳達

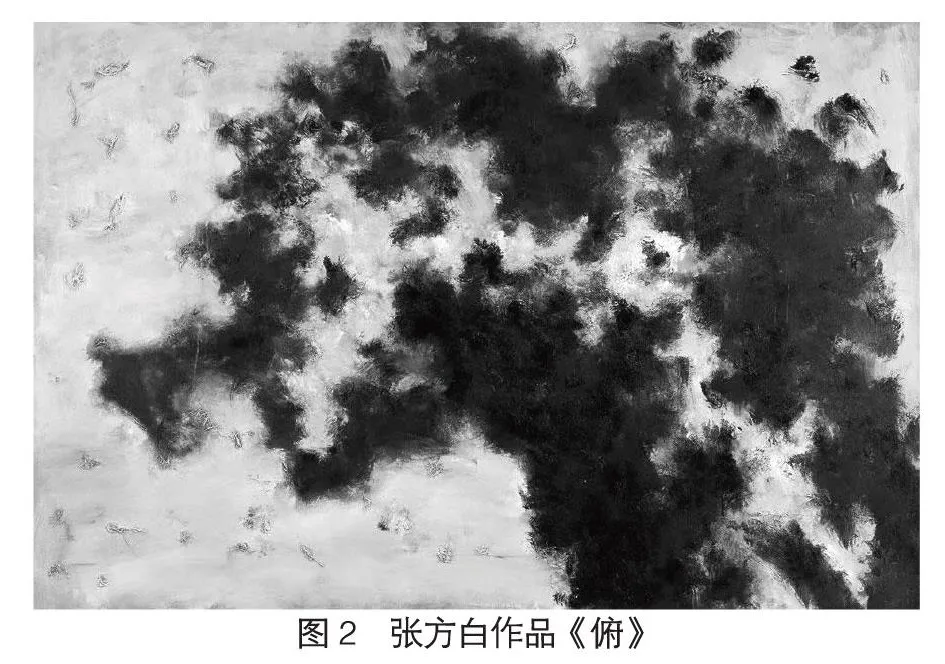

在《鷹》系列作品樣式的選擇上,張方白主要以一些痕跡和符號化的手法構成畫面,可能參考了古代佛像和碑文的拓片。《鷹》系列作品的《俯》(見圖2)更直觀地呈現出了作者對于形式的把控,作品更加符號化,疏離現實的狀態也很好展現出表現主義所提倡的以精神面貌來影響視覺觀感的理念。整體畫面深色部分更加突出,淺色部分或漸隱或退居幕后,把人的視線引向作者側重刻畫的主體形象。或許把這幅作品理解為類似于象形文字的模式更為恰當,圖畫性質減弱,象征性質增強。畫面中的鷹看似低伏,在象征的層面上卻以一種不屈的姿態展現于人前。

作品《俯》在畫面形式上所呈現的那些或完整或殘缺的、清晰與模糊之間充滿瑕疵的痕跡,仿佛讓人們真的看到了時間。記憶是時間的載體,在人們的印象中,記憶就像是一些殘缺的、若隱若現的精神片段,用一些痕跡來構成畫面更能塑造一種時間的厚重感,而符號的加入體現了人本身的存在,同時表達了藝術家對繪畫最原始的理解。它完美詮釋了人在世界上不僅僅是作為人這個名詞而存在,也是獨特的、獨立的個體。而繪畫是對世界主觀的再現或解釋,在空白與空白之間的都可以稱為繪畫,這種痕跡便是繪畫最原始也是最樸素的屬性。

(三)從藝術手法中傳達

《鷹》系列作品以架上繪畫的形式呈現,畫面主要采用抽象的表現手法,以大量痕跡和符號化的色塊為構成畫面的主要元素。前期應是以較為粗獷的方式初步構建畫面,再進行整體或局部消解,同時輔以感性的痕跡與符號化的手法,如此反復,直至達到主觀的一種理想狀態。藝術家可能選用了油彩、油墨、水墨、丙烯、木炭等多種材料,同時運用了拓印、覆蓋等不同的方法,即使作品中顏色的構成十分簡練,也不會顯得呆板、單調。

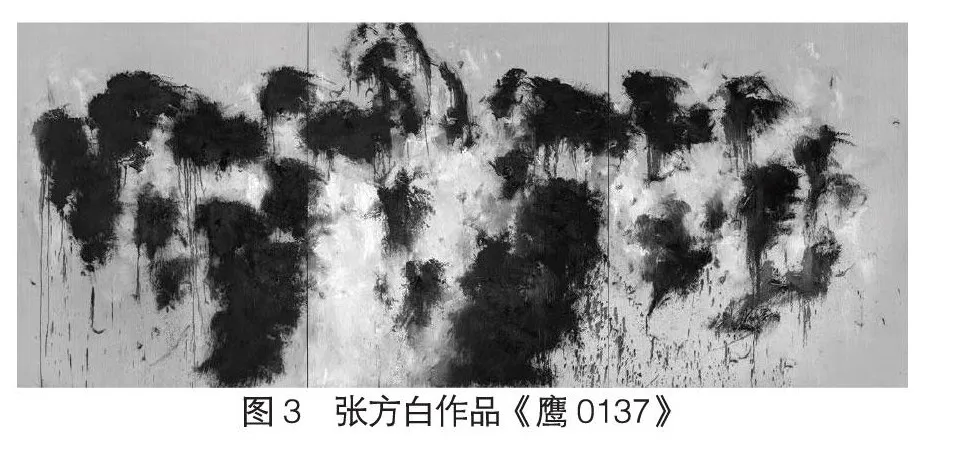

在《鷹》系列作品的《鷹0137》(見圖3)中,張方白以粗獷的筆觸勾勒出了一只不倒的雄鷹。整體形象化繁為簡,與我國傳統水墨畫中的潑墨手法有異曲同工之妙,在視覺上有種豪邁的美感。看似只有寥寥數筆,卻令畫面栩栩如生。在畫面的主體形象上,作者巧妙利用筆墨濃淡的分布和婉轉與凌烈的筆觸,使其在極其有限的形似的前提下亦能質感分明。同時,作者充分考慮了構成學與分割學的原理,從視覺上給人以極大的心理壓力,使得畫面的崇高與悲壯氣息撲面而來。

張方白的作品結果并非一個既定的目標,其創作更像是一個在畫面中反復加減的過程。其盡力在畫面上留下痕跡又不停消解它,如同記憶在時間的長河中不斷累積又不斷被遺忘。作品中的那些痕跡有些像是經過了長時間的琢磨與思量,有些像是瞬息、偶然間產生。就像塵封的記憶有些刻骨銘心,有些卻稍縱即逝。

四、結語

張方白是當今時代背景下一位比較有代表性的藝術家,其作品不隨波逐流,個性鮮明,既有西方的野性與粗獷,也有東方的克制與內斂,不媚不妖,樸素而純粹。他的《鷹》系列作品中表達的時間概念具有較強的啟示作用,從作品中能夠看到他的文化態度,這是一種對現階段藝術形式主義、商業化潮流的拒斥。《鷹》系列作品的顏色、形式、藝術手法使呈現的畫面介于現實與虛幻之間,這是對傳統精神的抽象繼承、在時代背景下的文化抉擇。

(吉林藝術學院)

作者簡介:段長生(1998—),男,山東菏澤人,碩士研究生在讀,研究方向為當代藝術創作。