重視家庭教育因素提升就業創業核心競爭力

趙璇 戴婉瑜 杜紅居

摘要:第二課堂活動作為素質教育的重要載體之一,在高等教育中發揮著重要作用。基于發放的調查問卷,選取家庭人均收入等11個指標來表征家庭因素,選取參與第二課堂活動的總數等7個指標來表征第二課堂成績,用統計學分析方法研究二者關系。研究發現,家庭因素與第二課堂成績具有線性關系。重視家庭文化素養的積累對提升大學生第二課堂成績,提高學生在就業、創業等過程中的核心競爭力有重要作用。

關鍵詞:家庭因素;第二課堂成績;大學生

中圖分類號:G4文獻標識碼:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.22.101

第二課堂活動作為高校育人的重要載體之一,其活動成績在一定程度上反映了學生的綜合素質和能力。中共中央、國務院《關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》指出,高等教育要重視培養大學生創新創業、實習實踐等方面的人文素質和科學素養,且2020年10月中共中央、國務院發布《深化新時代教育評價改革總體方案》提出,堅決改變用分數給學生貼標簽的做法,創新德智體美勞過程性評價辦法。實現上述教育改革,離不開第二課堂活動的發展。第二課堂活動作為培養學生自立自強、團結協作、責任擔當及愛國愛家愛校等能力和素質的重要手段,是人才培養體系的重要組成部分,在培養學生綜合素質方面具有許多不可替代的優勢,同時也是第一課堂活動的補充和延伸,在教育中發揮重要作用。因此,要重視第二課堂的教育作用。家庭作為學生成長的第一所學校會影響孩子的性格養成、行為習慣、思考方式、職業決策和就業選擇等。由此可見,家庭因素會影響學生第二課堂活動參與度及活動成績。

基于此,筆者通過調查問卷,深入解高校同學家庭情況與第二課堂活動參與情況,旨在研究家庭因素和第二課堂成績的關系,在家校教育中建立聯系,發揮第二課堂活動育人功能,促進家校生共同成長。

1研究設計

1.1研究對象

本研究的時間為2020年11月-2021年12月,向泉州、福州、廈門等地高校學生發放了3000份電子版及紙質版調查問卷,其中回收有效問卷2853份,有效率為951%。樣本取自各地高校,其中男女比例分別為4585%和5415%,家庭所在地為省會或直轄市、地級市、縣城、鄉鎮和農村的比例分別是1826%、2878%、824%、2026%和2447%,具有較好的代表性。然后選取性別、家庭所在地、家庭年人均收入、進入大學就讀方式等11個指標為自變量;選取參與活動數量等7個指標為因變量。

1.2研究工具

由于并不能直接用非結構化數據進行分析,本研究對問卷調查的結果進行了賦值,以此對非結構化數據進行結構化轉換,利用SPSS 22.0軟件進行標準化處理并進行數據化分析。

2基本情況分析

2.1家庭因素基本情況

樣本中,92.32%的同學家庭為三世同堂家庭,2745名同學有兄弟姐妹,符合二孩政策后的家庭成員結構;89.9%的同學父母受教育程度為中學教育及以上,整體教育程度較高。在與父母關系親密程度的調查中,多數為親密,且更偏向母親。在對父母工作環境的調查中,工作環境中等及以上占比62.6%,大多數同學父母工作環境較好。大部分家庭年人均收入在1萬到5萬之間,處于中等以上水平。另外有93.4%的同學家庭結構完整,有92.6%的同學通過高考進入大學。

2.2第二課堂成績基本情況

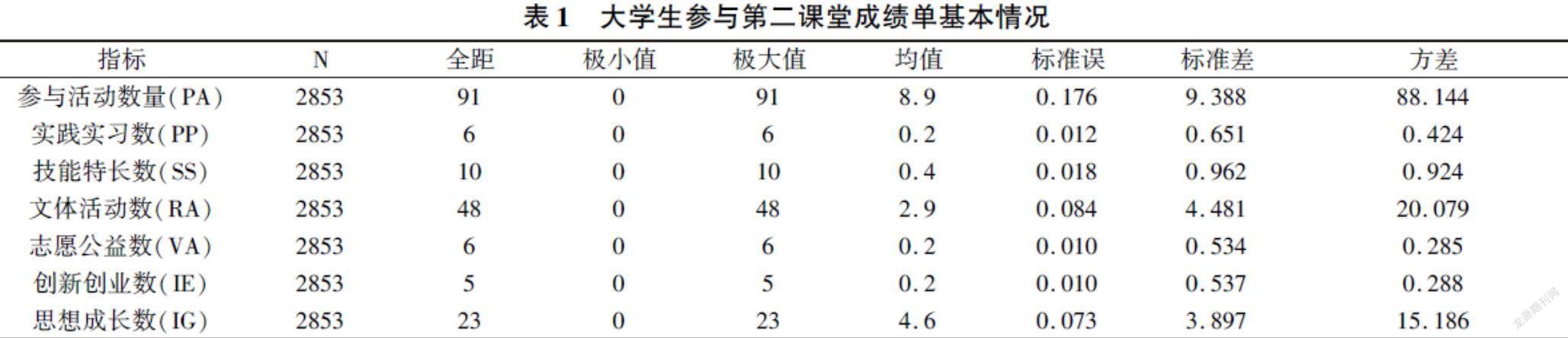

本次研究中,選取參與活動數量、實踐實習數、技能特長數、文體活動數、志愿服務數、創新創業數及思想成長數7個指標表征第二課堂成績,大學生參與第二課堂成績單基本情況如表1。由此可知PA、RA、IG這三個指標的方差最大,即部分同學活動參與次數很多,部分同學不參加。

3家庭因素與第二課堂成績的關系

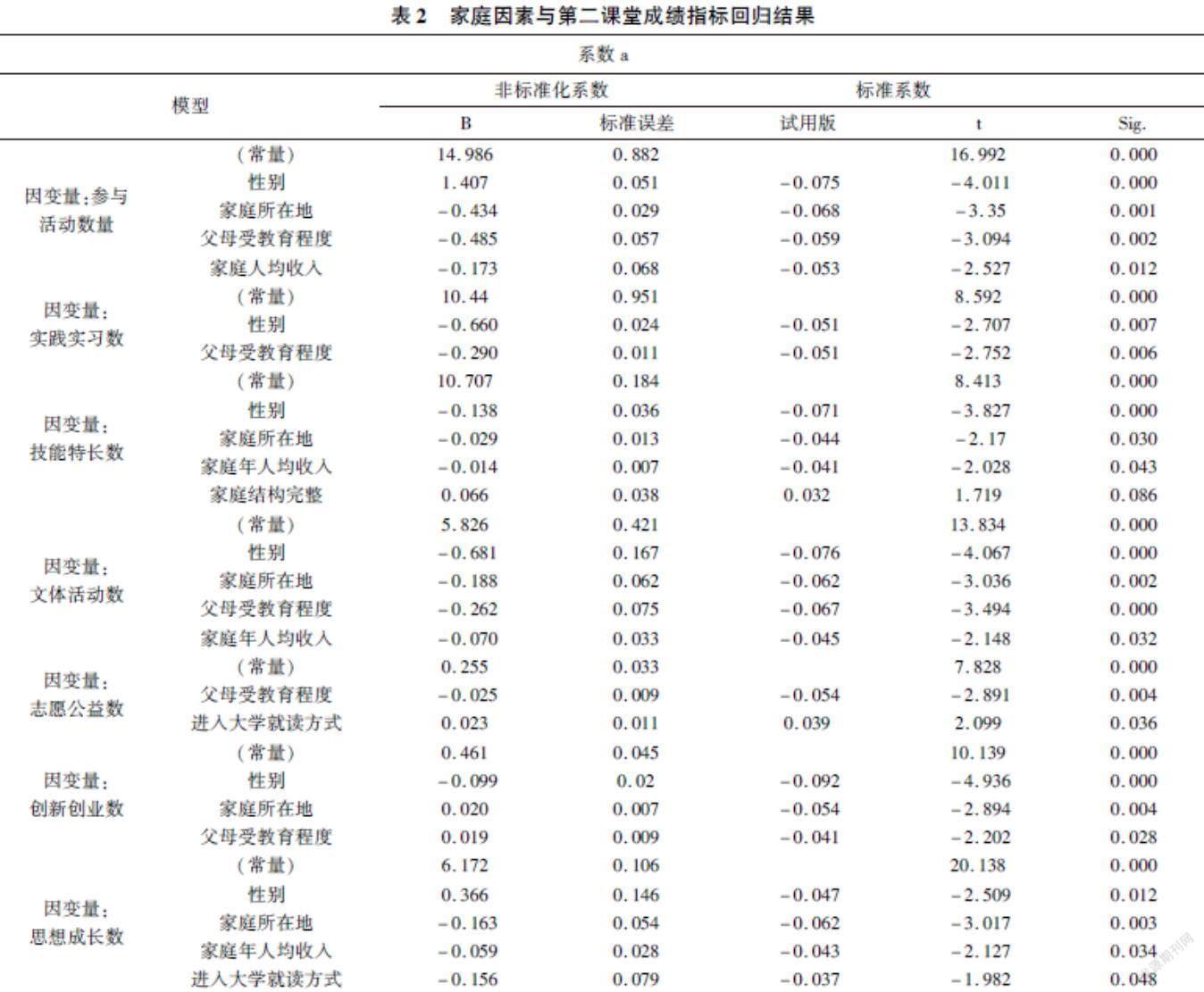

首先,對數據用線性回歸模型進行分析,結果顯示調整后判定系數為0.627,擬合優度較高,且回歸方程顯著性檢驗的概率為0,小于顯著性水平0.05,則認為系數不同時為0,被解釋變量與解釋變量全體的線性關系是顯著的,可建立線性方程。然而,通過對2853個樣本進行分析,根據系數表判斷,采用向后的方法,發現只有性別、家庭所在地、父母受教育程度及家庭人均收入四個指標達到顯著水平,且模型成立。基于此,得到第二課堂成績中各項指標與家庭因素的11個指標的回歸模型結果如下:

PA=14.985+1.407×G-0.434×HL-0.485×E-0.173×PCI

PP=10.440-0.66×G-0.29×HL

SS=10.707+0.138×G-0.029×HL-0.014×PCI+0.066×SP

RA=5.826-0.681×G-0.188×HL-0.262×E-0.070×PCI

VA=0.255-0.025×E+0.023×U

IE=0.461-0.099×G+0.020×HL+0.019×E

IG=6.172+0.366×G-0.163×HL-0.059×PCI-0.156×U

根據表2結果可知,第二課堂活動總數與性別、家庭所在地、父母受教育程度及家庭人均收入呈負相關,即女生參與第二課堂活動總數更多;農村的學生參與活動的數量更多;父母受教育程度越高,家庭人均收入越高,參與第二課堂活動的數量越少。也就是說,相較于男生,女生更愿意以此展示自己;農村的學生更希望以此鍛煉自己;父母受教育程度越低,提供給孩子的平臺相對較少,學生更傾向于以此鍛煉自己。

研究發現,實習實踐數與性別和父母受教育程度呈負相關;技能特長數與性別、家庭所在地和家庭人均收入呈負相關,與家庭結構完整性呈正相關;學生參與文體活動的數量與性別、家庭所在地、父母受教育程度及家庭人均收入四個指標呈負相關;志愿服務數與父母受教育程度呈負相關,與進入大學的方式呈正相關;創新創業數與性別呈負相關,與家庭所在地和父母受教育程度呈正相關;思想成長數與家庭所在地、家庭年人均收入、進入大學就讀方式均呈負相關,與性別呈正相關。由此可見,家庭因素對大學生第二課堂同時存在正向和負向影響,家庭因素極大影響學生進入大學以后的發展。

4結論和展望

第二課堂活動與家庭因素之間存在一定線性關系。在建立線性回歸模型進行實證分析后,得出以下結論:女生參與活動的總數多于男生;家在城市,家庭收入高,父母受教育程度高的學生參加第二課堂活動的數量更低些;同時,通過高考進入大學的同學更愿意參加第二課堂活動。這反映出大部分同學高中參與第二課堂較少,因此在進入大學后更積極。家庭是大學生個體發展中的重要影響因素,當家庭因素給予學生相對較少的物質財富和鍛煉機會時,學生更傾向于以此提升自己。未來研究中,可將不同專業類別,是否有學生干部經歷、父母的工作單位性質等納入研究范圍,擴大控制變量范圍,父母的工作單位性質可能對子女專業選擇,是否擔任學生干部存在影響,同時也影響子女參與第二課堂活動情況。

由此,提高大學生第二課堂成績,實現第二課堂育人工程,需要家庭、學校和學生的共同配合。

(1)家庭方面,隨著物質日益豐富,家長應關注子女的精神需求,注重家庭文化素養積累,而不是一味將文化教育交由學校。

(2)學校方面,在大學生思政教育及第二課堂活動組織過程中,需要多層次考慮活動形式及內容,多方面入手,關注中間群體,更好地完成第二課堂育人功能。

(3)學生方面,應主動提出訴求,積極參與活動,重視自身成長發展。因此,重視家庭因素的影響及家庭文化素養的積累,對提升大學生第二課堂成績,提高學生在就業、創業等過程中的核心競爭力有重要作用。

參考文獻

[1]萬永彪.基于高校第一課堂與第二課堂有機融合的創新人才培養路徑探索[J].輕紡工業與技術,2020,(1):37-38.

[2]劉奇.高校第二課堂建設研究[J].教育與職業,2014,(06):41-42.

[3]彭巧胤,謝相勛.再論第二課堂與第一課堂的關系[J].學校黨建與思想教育,2011,(14):45-46.

[4]柯羽.第二課堂與大學生就業能力研究[J].中國青年研究,2009,(08):71-73+14.

[5]黃振霞,周嵐峰.大學生就業選擇中的家庭因素探析——基于福建省六所高校畢業生的調查研究[J].黑龍江高教研究,2016,(01):113-116.

[6]侯春娜,伍麟,劉志軍,等.家庭因素中父母情感溫暖、文化性與責任心對大學生職業決策自我效能的中介與中介調節研究[J].心理科學,2013,36(01):103-108.

[7]尉建文.父母的社會地位與社會資本——家庭因素對大學生就業意愿的影響[J].青年研究,2009,(02):11-17+94.

基金項目:華僑大學創新創業項目國家級立項(202110385005)。

作者簡介:趙璇(2000-),女,漢族,河北邢臺人,華僑大學外國語學院本科在讀,研究方向為英語;戴婉瑜(1998-),女,漢族,福建泉州人,華僑大學經濟與金融學院研究生在讀,研究方向為應用經濟學;杜紅居(1990-),男,漢族,甘肅隴南人,研究生,華僑大學學生處助教,研究方向為大數據與思政育人。