中國碳排放效率的時空聯系、非均質發展與收斂性分析

——基于區域戰略視角

陳向陽,戴 爾

(廣州大學 經濟與統計學院,廣東 廣州 510006)

一、引言與文獻綜述

環境保護始終是經濟長久發展的根本前提。隨著IPCC第三次氣候變化評估的發布,遏制全球變暖、建立碳排放平衡逐漸成為了全球共識[1]。2016年中國和其他177個締約方在美國紐約簽署了《巴黎協定》,對保護全球環境做出了統一部署,最終目的是將氣溫的變化控制在一定區間內。然而,根據國際能源機構(IEA)于2007年公布的數據顯示,中國二氧化碳排放量接近62億噸,已經成為世界上碳排放最多的國家,并且該數據還在不斷上升,預計將在十幾年后占到全球的三分之一。因此,作為《巴黎協議》締約國之一的中國,在低碳發展層面上有著艱巨的使命,而這同時也是實現美麗中國所必須應對的課題[2]。2020年,中國政府向國際社會提出了碳達峰和碳中和的減碳目標,積極履行作為一個大國對保護全球生態環境的責任。近幾年,隨著發展新能源、結構性減碳和產業升級等政策的提出,如何控制碳排放量并提高碳排放效率得到了國內社會的廣泛關注。

碳排放效率本質上是衡量作為負產出的碳排放所能夠帶來正產出的數量與質量。然而圍繞著碳排放效率的本質定義,學界所提出的碳排放效率的測算指標并不相同。部分學者通過CO2排放量、經濟增長和能源消耗等變量來衡量碳排放效率,得出單位GDP的CO2排放量、單位能源消耗的CO2排放量等效率指標[3]。但是這部分碳排放效率指標都沒有真正將CO2排放量、經濟增長、能源消耗和勞動投入等正產出和負產出進行一個綜合性的考量,并且如果僅是通過GDP或能源消耗來進行測算,則會對不同發展程度的國家產生刻畫偏差[4],對社會生產缺少現實解釋力。基于上述的理論研究,借鑒馬大來等[4],魏梅等[5]的研究,本文將碳排放效率定義為在單位資本、單位勞動和單位能源消耗的同時作用下,社會生產所能得到的最大經濟增長量和最少CO2排放量,通過加入不同層面的產出結果作為變量來進行測算,以最接近現實經濟生產為目標來刻畫本文所表述的碳排放效率。

而在碳排放效率概念和測算方法的研究上,國外的發展要早于國內。1993年有外國學者提出了一種名為碳生產率的指標[3],主要是以單位GDP的CO2排放量來進行刻畫,意在表現碳排放的經濟效率。之后Mielnik and Goldemberg[6]發現,Kaya的指標局限在經濟發展方面,而忽略了工業生產層面上的排放效率,于是就提出了一個名為碳指數的概念,主要是以單位能源消耗而不是單位GDP來進行刻畫,其本質就是對能源利用效率進行表達。然而這兩種測算方法都有著計量方法和數據統計上的局限性,為了克服這些缺陷,有美國學者提出了同時涵蓋多項產出的數據包絡法(DEA模型),將每個樣本視為1個決策單元來進行分析評價。但是,Tone[7]發現傳統DEA模型會因為測算時沒有區分正負產出而導致誤差的出現,因此在前人的基礎上提出了SBM模型。Maradan和Vassiliev[8]運用SBM模型的非參數距離函數估測算全球76個國家的二氧化碳邊際減排成本。之后Ln and Du[9]在SBM模型的基礎上,通過Malmquist參數方法來對地區的碳排放效率進行更精確的測算。

而國內常用的碳排放效率測算方法是數據包絡分析中的DEA模型和SBM 模型。魏梅等[5]通過DEA模型對我國各地區1986—2008年的碳排放效率進行測算并分析其收斂性,發現技術投入、能源價格、公共投資能正向影響碳排放效應。李濤和傅強[10]基于多非意愿變量的三階段DEA模型來對我國1998—2008年29個省級地區的碳排放效率進行評價,其結果表明我國碳排放效率整體較高,產業結構優化效果明顯,但該政策對不同地區所形成的影響力也不相同。而杜克銳和鄒楚沅[11]則采用隨機前沿邊界分析方法中的SFA模型,來對我國1995-2009年各個地區的碳排放效率進行測算并進行收斂性分析之后,認為我國碳排放效率的地區差異較大,應該利用市場資源配置、清潔能源,以及外貿等方式來提高我國碳排放效率。馬大來等[4]則采用了最小距離的SBM模型來對全國1998—2011年的省際碳排放效率進行測算,并對其進行空間計量分析,結果表明我國東部經濟區的碳排放效率較為平穩,西部則呈現U形變化,并且發現對外開放、企業所有制結構和政府干預對碳排放效率的提升有正向影響。

上述的相關研究在明晰碳排放概念以及優化碳排放測算方式層面上都有著重大的理論貢獻,對于估算并提升我國乃至其他國家的碳排放效率有著一定的現實意義。然而,在國內外對中國碳排放效率的研究與測算中,大多數僅是憑地理位置來劃分研究區域,鮮有將我國的戰略地區作為評價主體。中國的六大戰略區域一直是全國進行政策實驗和經濟發展的重要抓手,其整體國土面積占全國的50%,2019年年底常住人口11.35億人,占全國的80.5%。2021年國家發改委發表《發揮“3+2+1”六大區域重大戰略對高質量發展的重要引領》的展望計劃,繼續深化京津冀、粵港澳大灣區、長三角一體化區域、長江經濟帶、黃河流域經濟區域、海南發展區的引領作用。這足以說明戰略區域在支持中國高質量發展方面有著重要的地位。那么,中國這六大具有重要戰略意義的發展區域,其碳排放效率到底是怎樣的?孰先孰后?在時空角度下的變化趨勢到底是如何?它們的碳排放效率發展是否勻質?而這些就是本文所要尋找的答案。

在借鑒前人的相關研究之后,本文計劃在以下四個方面來對現有的研究進行拓展:一是在省級碳排放效率測算中加入區域戰略的分析視角,采用非徑向非角度的SBM-Undesirable模型來完成效率刻畫并分析其演進;二是運用空間計量中的莫蘭指數來研究省際碳排放效率的空間差異;三是引入dagum基尼系數來研究不同戰略區域之間的碳排放效率發展變化的相距程度和貢獻率;四是通過σ收斂與β收斂來分析戰略區域碳排放效率的收斂速度及其影響因素。

二、研究方法與數據來源

(一)碳排放效率測算方法

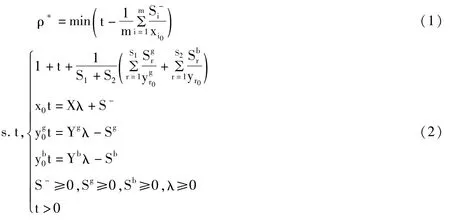

本文參考Tone[7]提出的至強有效前沿最大距離法來進行效率測算,這種非徑向、非角度的SBM-Undesirable模型可以有效地避免傳統DEA模型因為忽略非期望產出而導致的誤差,其模型本質上是一種通過尋找決策單元間的距離來確定參考點的線性規劃方法。

假設在社會生產系統中有n個決策單元,每一個決策單元都有m個投入指標,S1個期望產出指標和S2個非期望產出指標,并以此給運算向量進行賦值:生產要素投入X=(x1,x2,x3…xn)∈Rm*n,期望產出Yg=,非期望產出Yb=。由此可以構建樣本變量集合DMU0=,并通過如下SBM-Undesirable模型來進行效率測算,其中(1)、(2)式中的S-、Sg、Sb分別為投入指標、期望產出和非期望產出的松弛變量,λ表示不同區域的權重向量,ρ為該決策單元的效率值。

(二)空間自相關系數與LISA圖

空間自相關系數的內容隸屬于空間計量經濟學,主要是用來研究不同區域碳排放效率的溢出效應。這里本文借鑒了馬大來等[4]的做法,使用空間自相關系數Global Moran’s I(全局莫蘭指數)來表示省際之間的空間效應,其中全局莫蘭指數[12]的計算公式如下。

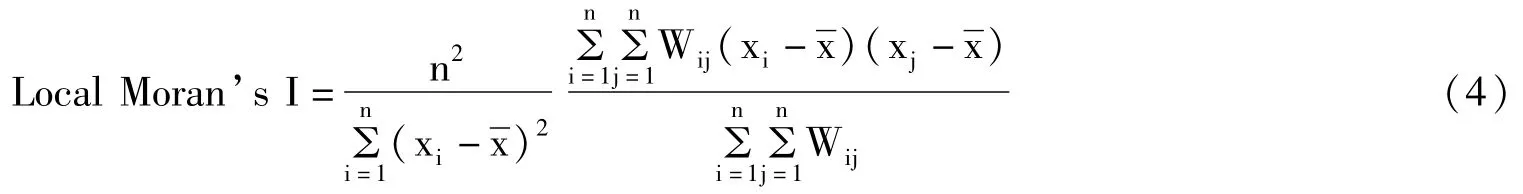

上式中的Wij表示空間權重矩陣,n為空間單元個數,xi和xj表示i地區和j地區的對應觀測值。Global Moran’s I指數的大小往往代表著該地區某變量空間效應的強弱。當莫蘭指數越接近1時,則空間正相關性越強,集聚效應就越明顯;當莫蘭指數越接近-1時,空間負相關性越強,輻散效應越明顯;而當莫蘭指數為0時,說明該變量不存在空間相關性,空間距離不對其產生影響。但是Global Moran’s I作為一個全局指標,缺少表征局部區域空間特征的能力。因此,本文在計算全局莫蘭指數的基礎上,引入了Local Moran’s I指數并以此繪制了散點圖(空間LISA圖,見圖2)來完善對碳排放效率空間效應的研究。局部莫蘭指數[13]的表達公式如下。

(三)區域差異分解

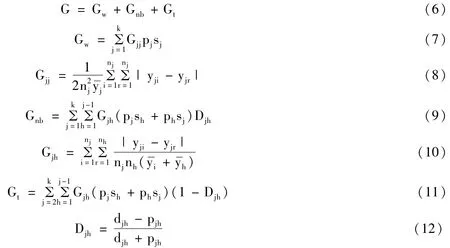

Dagum發現傳統的基尼系數在分解區域差異時會忽略區域之間重疊部分的差異貢獻,進而可能會出現測算誤差,因此提出了Dagum基尼系數分解法[14]。本文借鑒了Dagum的相關研究,使用Dagum基尼系數來分解2007—2016年各大戰略地區之間碳排放效率的區域差異,而總體的基尼系數計算公式如下。

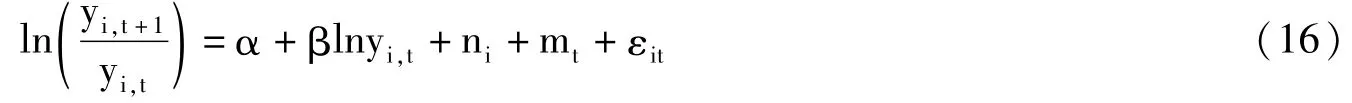

其中yji,yhr分別為j地區和h地區內各個樣本的碳排放效率;n為整體省級樣本數;k為整體的分區個數,具體取值可能會受到數據可得性的影響;nj為第j個分區中的省級樣本個數;G為總體基尼系數;j,h分別為k個分區中的分區編號數,都可以用來指代某個區域;r為特定分區中的某個省份。經過Dagum優化后的總體基尼系數可以分為三個部分,分別是區域內差異貢獻Gw,區域間凈值差異貢獻Gnb和超變密度貢獻Gt,其數學關系和各個差異貢獻測算公式如下所示。

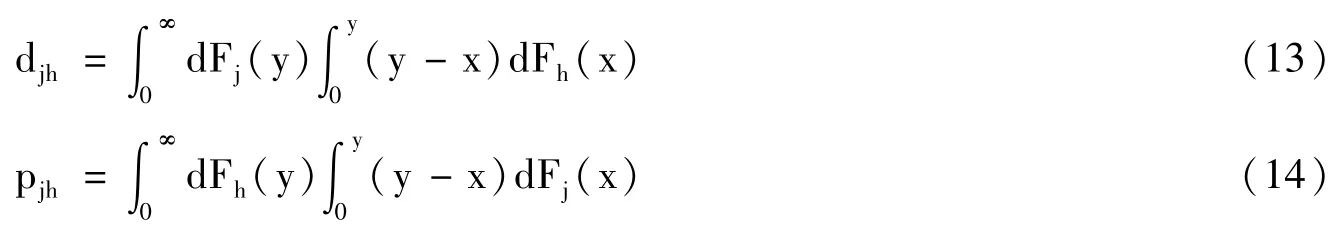

上式中的pj表示j分區中的省級樣本數與所有總體省級樣本的比值;Djh為j區和h區之間碳排放效率的相對影響;Gjj為j區內部省級樣本之間碳排放效率的相對影響;djh為j和h分區之間的碳排放效率平均差值,即兩個分區之間的觀測值滿足yji-yhr>0條件的差值之和的期望;而pjh為超變一階矩陣,代表著兩個分區之間的觀測值滿足yji-yhr<0條件的差值之和的期望。

Fj,Fh分別表示j,h區域碳排放效率的累積密度分布函數。

(四)隨機收斂檢驗法

1.σ收斂

σ收斂可以用來表現不同區間碳排放效率離差的時間變換趨勢。當離差隨著時間的推移而不斷減小時,說明不同區域的碳排放效率的離散程度也在減小,此時各區域的碳排放效率存在σ收斂。本文延續前人的做法,將設置變異系數CV來表示σ收斂,并用觀測值的標準差和均值之比來表達它[15],其數學表達式如下。

其中yji表示j地區內i省級樣本的碳排放效率;j表示j地區碳排放效率的均值;nj表示j地區的省級樣本數量。

2.β收斂

β收斂主要是用來表現后發區域的碳排放效率增長速度是否高于領先區域。當存在β收斂時,說明碳排放效率低下區域的增長速率快于碳排放效率高的區域。如果僅考慮自身收斂性,則測算所得出的結果被稱為絕對β收斂;當對其他因素進行控制之后所測算出的結果被稱為條件β收斂。

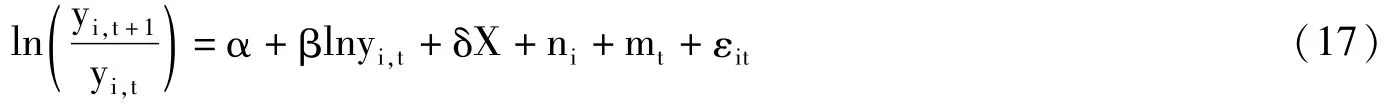

絕對β收斂表達式為:

其中等式左邊通過對數差分來表示碳排放效率的增長率;等式右邊的α是截距項,β是收斂系數,yji表示第i個地區在第t期的碳排放效率,ni、mt、εit分別表示地區的固定效應、時間的固定效應和隨機誤差項。

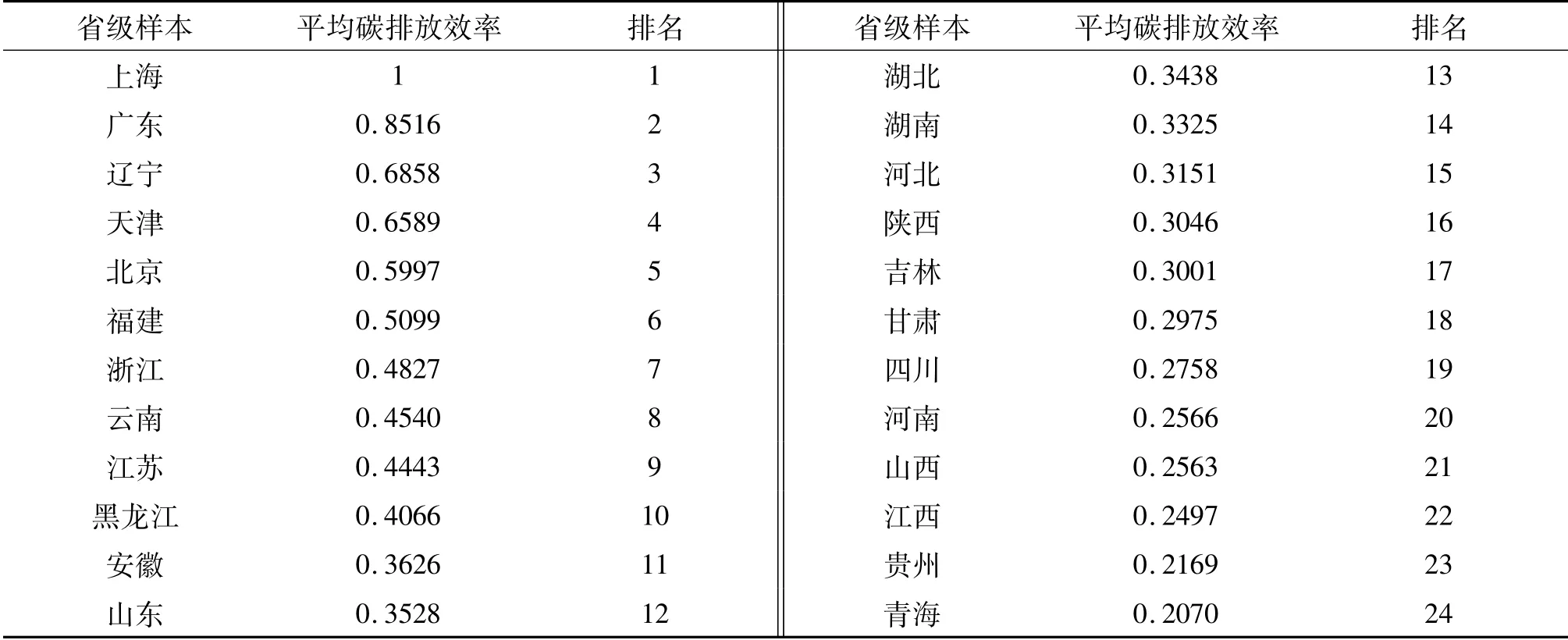

條件β收斂表達式為:

其中,X代表各大控制變量,δ則是其回歸系數。在參考前人研究的基礎上,本文對能源消耗、工業化程度、資本積累和碳轉化來進行控制,其中采用第二產業GDP占總GDP的比率來表示工業化程度,用單位GDP所帶來的碳排放量作為碳轉化。當β顯著小于0時,說明地區碳排放效率存在收斂,且收斂速度為-ln(1+β)。

(五)變量說明和數據來源

在測算碳排放效率時需要確定投入變量和產出變量,本文選擇資本存量、勞動力投入和能源消耗作為投入變量,GDP和CO2排放量作為產出變量,其中GDP為期望產出,CO2排放量為非期望產出。(1)資本存量。由于資本存量的數據并不能從統計年鑒中直接獲得,所以本文參考了單豪杰[16]的方法,運用“永續盤存法”,以1953年作為基期價格的GDP平減指數來測算省級樣本的實際資本存量:Ki,t=Ii,t+(1-δ)Ki,t-1,式中Ki,t代表i省份第t年的資本存量,Ii,t代表i省第t年的投資,δ為i省第t年的折舊率。(2)勞動力投入。參考大部分相關的研究設計,本文將各省級樣本每年年末的就業人數來指代勞動力投入。(3)能源消耗量。本文采用煤炭、石油、天然氣和電力四種大類,包含20種能源的消費量作為能源消耗變量,統一用單位為萬噸標準煤的能源折合系數進行折算并加總。(4)GDP總量。本文以1953年為基期,通過GDP平減指數來計算每一年各省的實際GDP,并以此作為碳排放效率的投入指標之一。①

受到數據可得性的限制,本文選取了2007—2017年期間我國24個省份,測算得出包括京津冀(北京、天津、河北)、長三角區域(上海、江蘇、浙江、安徽)、長江經濟帶(上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州)、黃河流域經濟區域(青海、甘肅、寧夏、陜西、山西、河南、山東)四個戰略地區的面板數據來進行分析,其中由于西藏、新疆、海南、香港和澳門等地方的數據缺失較為嚴重,故予以剔除。

三、碳排放效率測算及其空間自相關

(一)碳排放效率測算

聯合公式(1)和公式(2),將數據輸入到Matlab R2020a進行測算后,得出2007—2017年中國24個省市的碳排放效率,結果如表1所示。

表1 2007—2017年中國各省市的平均碳排放效率

從表1中可以看出,2007年到2017年以來只有上海市的平均碳排放效率達到了生產前沿,其余只有廣東、遼寧、天津、北京和福建的平均碳排放效率超過了0.5,數量占測算省份的四分之一。碳排放效率小于0.3的省份有甘肅、四川、河南、山西、江西、貴州和青海。從整體上看,不同區域之間的碳排放效率相差較大且級差明顯,與此同時內陸地區的碳排放效率整體低于沿海地區,存在著明顯的地區差異性,而這可能跟不同區域的經濟增長方式有關。另外值得關注的是,廣東的碳排放效率從2013年之后就達到了生產前沿,并且此后就一直處于很高的水平,這可能是受到2013年廣東成為全國唯一一個采用碳排放配額有償分配試點政策的影響。

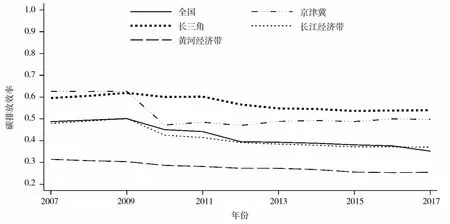

圖1表示全國以及四大戰略地區在2007—2017年碳排放效率的變化趨勢。從總體上看,長三角地區和京津冀地區的碳排放效率長期高于全國平均線,而長江經濟帶的碳排放效率曲線與全國的變化曲線高度吻合,地區之間碳排放效率的變化趨勢基本一致,整體呈現出“Z”形變化。2007—2009年之間各地區的碳排放效率都比較平穩,然而在2010年前后卻出現了一個明顯的抑制點,碳排放效率下滑幅度較大。這種下降情況持續到2013年開始有所緩解,之后各地區的碳排放效率趨于平緩。本文認為區域碳排放效率出現以上走勢的原因可能是:(1)受到2008年全球經濟危機的影響,我國經濟增長開始乏力,單位投入所帶來的正產出下降,變相提高了負產出(CO2排放量)的占比從而降低了碳排放效率;(2)中央政府2009年實施“四萬億”經濟刺激計劃,以“基建”為主力拉動經濟增長的同時也導致了碳排放量的增加,因此這一時期全國和其他四大戰略地區的碳排放效率下降明顯。

圖1 2007—2017年全國及四大戰略區域碳排放效率趨勢

(二)空間自相關性

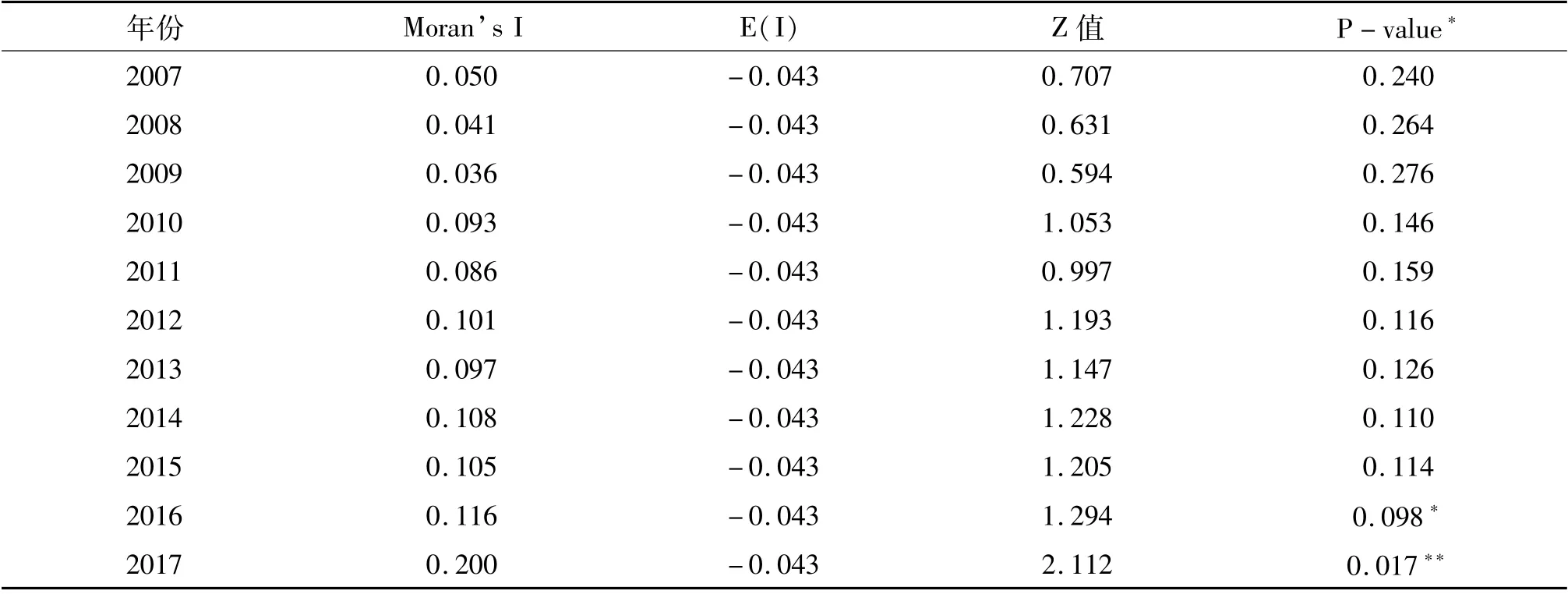

基于公式(3),使用Stata15.1進行省級樣本空間自相關計算,得出中國2007—2017年省級碳排放效率的全局莫蘭指數如表2所示。由表可知2007—2017年中國平均碳排放效率的Moran’s I指數都大于零并逐年上升,而整體平均P值通過15%的顯著性檢驗且逐年下降,說明隨著時間的推移,中國整體上的省際碳排放效率的空間集聚效應愈加顯著,即相近碳排放效率地區在空間上的集群特征越來越明顯。

表2 2007—2017年中國平均碳排放效率的全局莫蘭指數

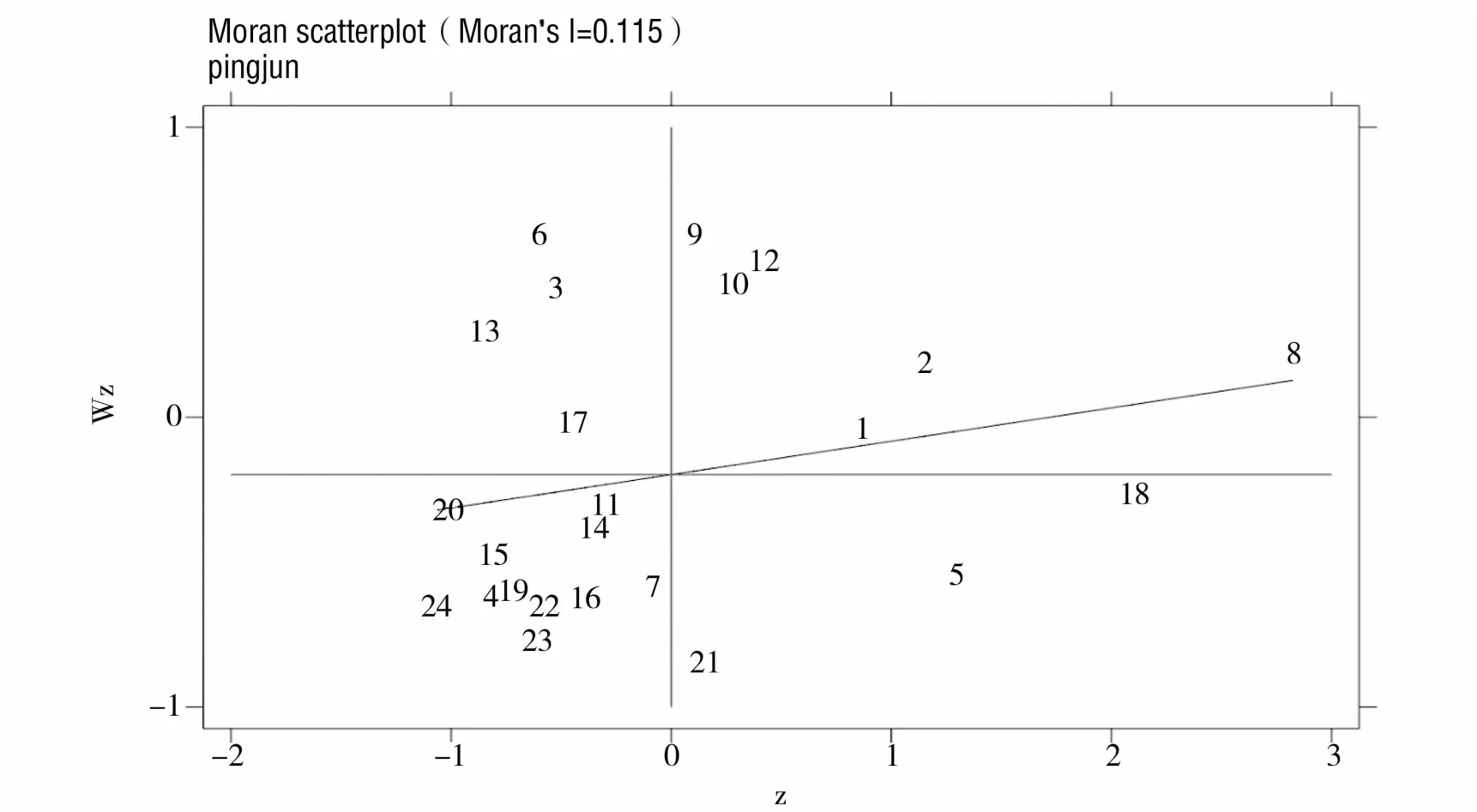

通過公式(4)計算得出省際碳排放效率的局部莫蘭指數,并由此繪制空間LISA圖(如圖2)。空間LISA圖的第一象限代表著自身和周圍區域都是高碳排放效率(H-H),第二象限代表著自身是低碳排放效率但周圍區域是高碳排放效率(L-H),第三象限代表著自身和周圍區域都是低碳排放效率(L-L),第四象限代表著自身是高碳排放效率但周圍是低碳排放效率(H-L)。由圖可以看出具有顯著空間聚集效應的地方有處于H-H象限的北京、天津、上海、江蘇、浙江和福建,以及處于L-L象限的山西、黑龍江、安徽、山東、河南、湖北、四川、貴州、陜西、甘肅和青海,共17個省市。而其余不具備顯著空間聚集效應的地方是處于L-H象限的河北、吉林、江西和湖南,以及處于H-L象限的遼寧、廣東和云南,共7個省市。經統計可得,具有顯著空間聚集效應的省市占總樣本的70.8%,說明我國大部分省市的碳排放效率會出現聚集現象,只有小部分省市的碳排放效率不受周圍環境影響,空間相關性和空間異質性并存。

圖2 2007—2017年中國平均碳排放效率的空間LISA圖

四、區域差異分解

借鑒Dagum的研究[15],本文基于公式(5)—(14),以Matlab R2020a軟件來計算Dagum基尼系數,進而探討2007—2017年中國四大戰略區域碳排放效率的差異程度及其來源。

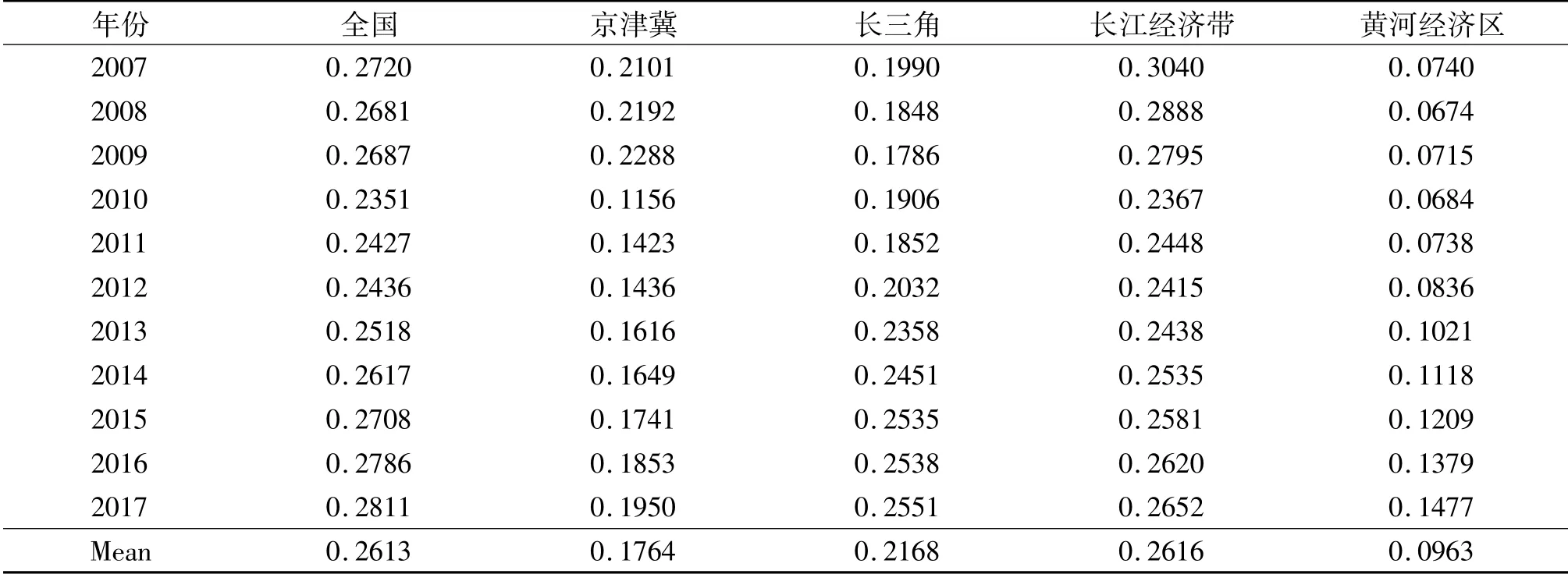

(一)總體差異與區域內差異

全國以及四大戰略區域碳排放效率的總體差異和區域內差異如表3所示。由表可知,2007—2010年間全國以及四大戰略區域碳排放效率的總體差異和區域內差異都存在一定的下降趨勢,其中全國總體差異系數由2007年的0.2720降到2010年的0.2351,跌幅為13.57%;京津冀區域內差異系數由2007年的0.2101降到2010年的0.1156,跌幅為44.98%,近乎一半;長三角地區區域內差異系數由2007年的0.1990降到2010年的0.1906,跌幅為4.22%;長江經濟帶區域內差異系數由2007年的0.3040降到2010年的0.2367,跌幅為22.14%;黃河經濟區區域內差異系數由2007年的0.0740降到2010年的0.0684,跌幅為7.57%。而在2010—2017年間,各地碳排放效率的差異程度又開始上升。全國總體差異系數漲到0.2811,漲幅為19.57%;京津冀、長三角地區、長江經濟帶和黃河經濟區的漲幅分別為68.67%、33.84%、12.04%和115.94%。平均來看,全國碳排放效率總體差異自2010年起一直處于上升趨勢,平均系數達到0.2613,說明產業結構優化發展不平衡的問題依舊嚴峻,縮小碳排放效率地區差異任重道遠,短時間內很難填平碳排放效率方面上的“溝壑”。

表3 2007-2017年中國碳排放效率的總體差異和區域內差異

在四大戰略地區中,黃河經濟區的區域內差異系數均值最小,說明該區域內的各地區碳排放效率差異較小;長江經濟帶的區域內差異系數均值最大,且接近全國平均程度,結合圖1長江經濟帶的碳排放效率演變曲線和全國碳排放效率演變曲線高度吻合的現象,本文認為在碳排放效率方面,長江經濟帶與全國的發展有著較高的同質性,在一定條件下甚至可以憑借長江經濟帶碳排放效率來預測全國碳排放效率的發展情況。

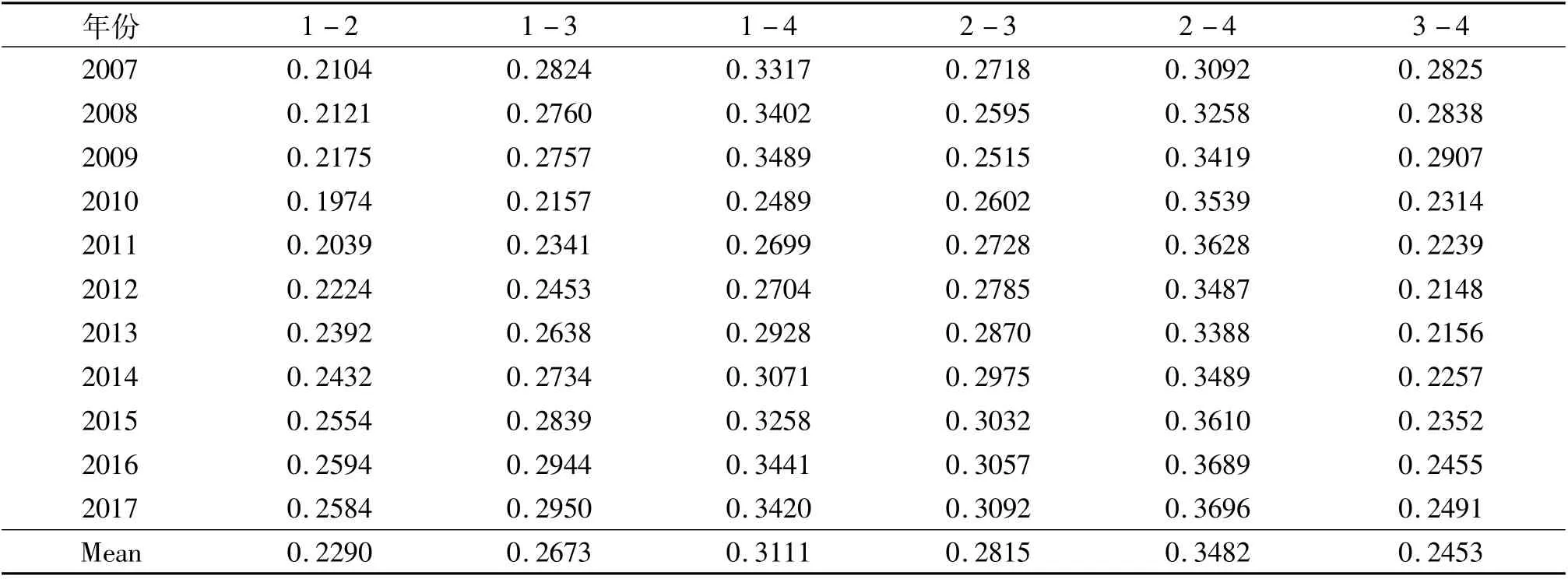

(二)區域間差異

各個戰略區域碳排放效率的區域間差異如表4所示。由表可得,四大戰略地區碳排放效率的區域間差異系數都呈現出“U”形曲線變化,在2010年前后存在一個凹拐點,這可能是因為2008年金融危機對中國各地的無差別經濟打擊,導致單位投入所帶來的正產出下降,變相降低了各地的碳排放效率,進而降低了它們的區域間差異。在凹拐點之后碳排放效率的所有區域間差異系數就一直處于上升狀態,其增長幅度分別為16.01%、23.92%、24.99%、18.83%、19.53%、7.51%,表明各大區域間的碳排放效率發展并不平衡。平均來看,長三角地區和黃河經濟區之間碳排放效率的區域間差異系數最大,達到了0.3482,這可能跟兩大戰略地區的產業導向不同有關。黃河經濟區主要是靠糧食種植、資源開發來作為發展支點,而長三角地區則是金融、外貿和創新技術為發展導向,后者的產業發展在對碳排放的“開源節流”方面要優于前者,進而導致了兩地的碳排放效率差異較大。

表4 2007—2017年四大戰略區域碳排放效率區域間差異

(三)區域差異來源及其貢獻

圖3表示中國碳排放效率區域差異來源的貢獻率,其中包括區域內差異貢獻率、區域間貢獻率和超變密度貢獻率。從整體上看,戰略區域之間的差異是中國碳排放效率區域差異的主要來源,其平均貢獻率為51.51%。其次是區域內差異和超變密度差異,對總體差異度的貢獻率分布為25.18%和23.31%。從演變趨勢上看,區域間差異和超變密度差異呈現對稱變化,在2009—2010年的時段上,區域間差異貢獻率的漲幅為11.45%,超變密度的跌幅為17.25%,之后二者就一直保持穩定。區域間差異、區域內差異和超變密度差異的貢獻率分別在24%、51%和23%上下小范圍浮動。雖然區域間差異的貢獻率最大,但是超變密度差異的貢獻率也占據了五分之一,說明在推廣產業優化政策,提升總體碳排放效率,平衡低碳結構發展的時候除了要減小區域間差異外,同時也要注意區域碳排放效率發展的重疊問題。

圖3 2007—2017年中國碳排放效率差異來源的貢獻率變化趨勢

五、收斂性分析

(一)σ收斂分析

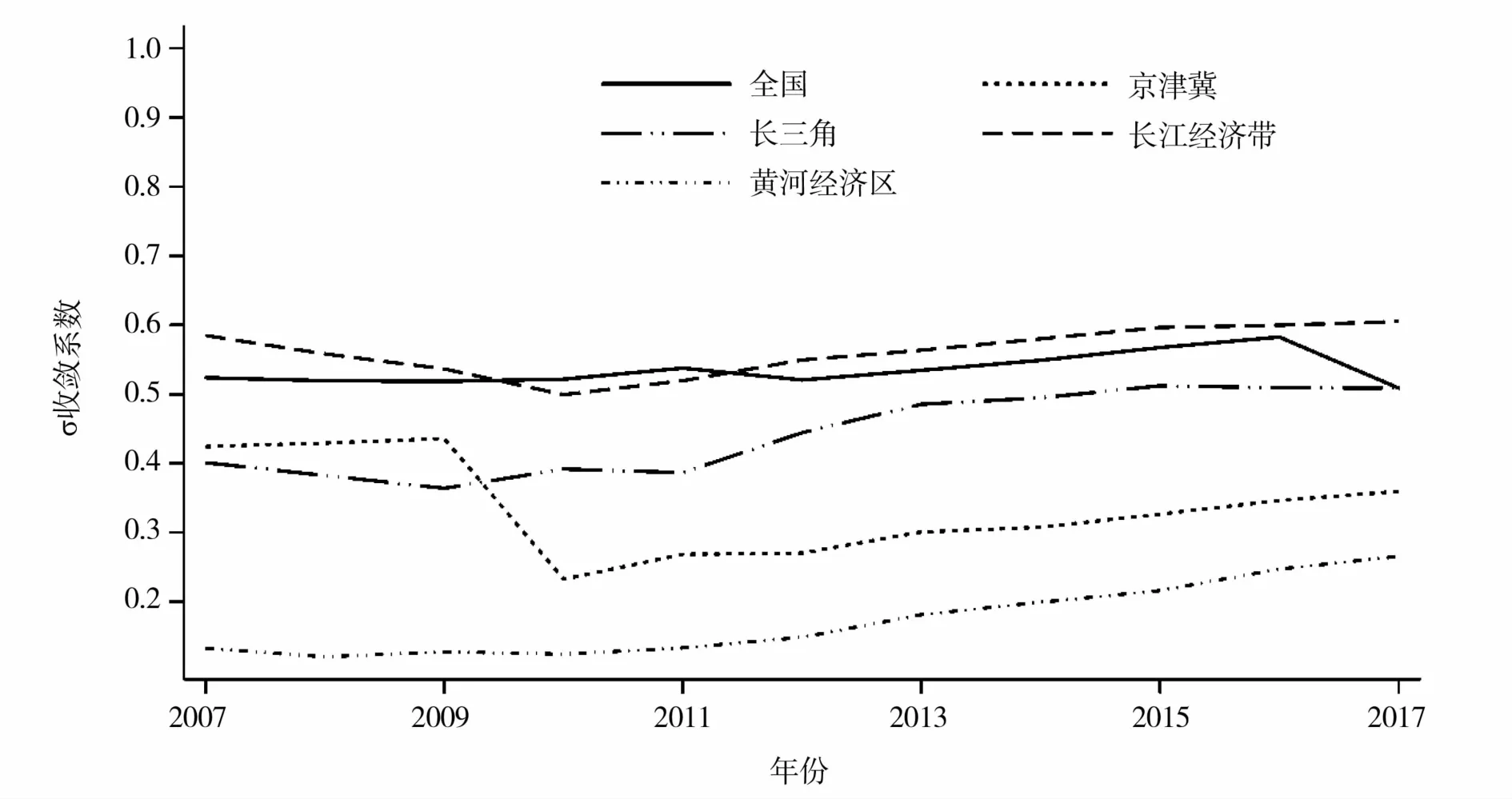

基于公式(15),測算得出2007—2017年全國以及各大戰略地區碳排放效率的σ收斂系數,其趨勢變化如圖4所示。由圖可知,全國碳排放效率發展的離差隨著時間推移呈現波動震蕩變化,主要是介于0.5~0.6之間,沒有明顯的σ收斂趨勢。而其他各大戰略區域,除了京津冀地區在2009年的σ收斂系數出現震蕩下跌之外,其余地區都處在平穩增長狀態。其中長三角和黃河經濟區的增長趨勢最明顯,11年間的漲幅分別為26.87%和100.24%,這與Dagum基尼系數的分析結果較為一致,說明兩地碳排放效率的地區差異有進一步擴大的趨勢。與此同時,長江經濟帶和全國的σ收斂系數變化曲線的重合度較高,進一步加深了二者在碳排放效率方面有著較高同質性的可能。整體來說,σ收斂與前文Dagum基尼系數的分析結果相互照應,雖然全國碳排放效率的地區差異變化較小,但四大戰略區域的地區差異近幾年在不斷擴大,沒有明顯表征出σ收斂的趨勢。

圖4 2007—2017年全國以及四大戰略區域碳排放效率的σ收斂系數

(二)β收斂分析

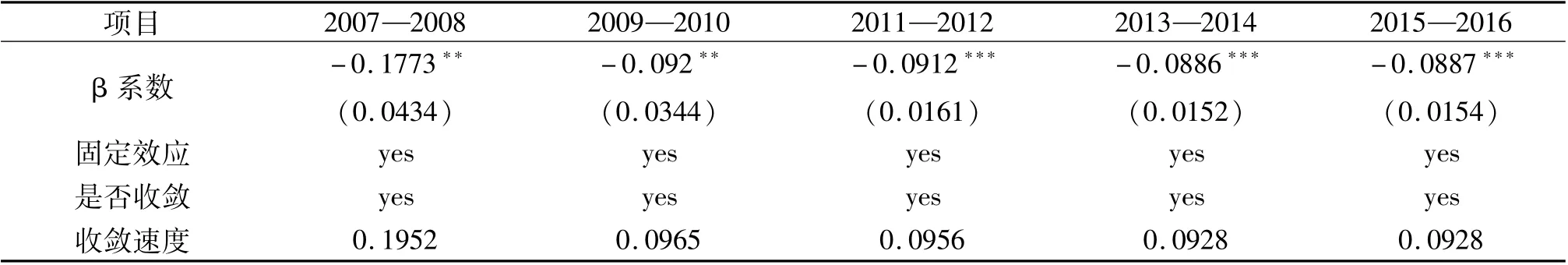

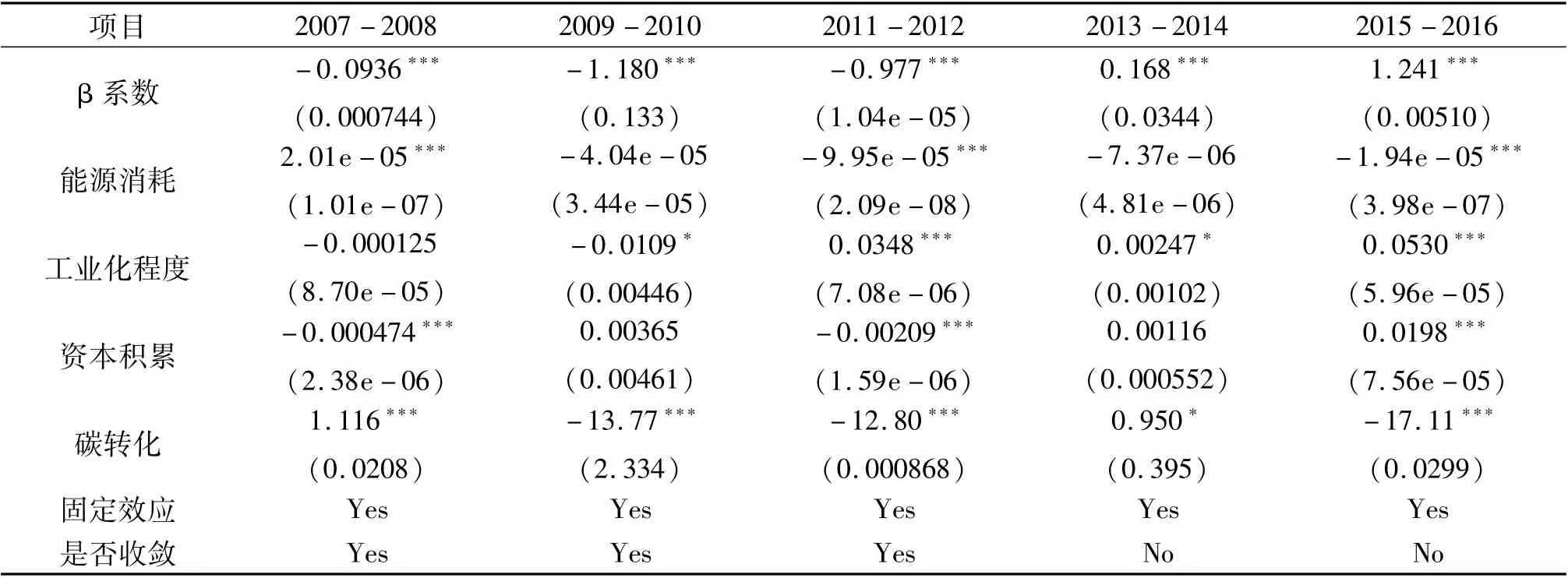

依據式(16)和(17),通過Stata15.1計算出各大戰略地區的β收斂系數如表5和表6所示,其中表5為絕對β收斂系數,表6為條件β收斂系數。由于受到數據可得性的限制,本文只對2007—2016年共10年間的β收斂系數進行測算。

表5 2007—2016年四大戰略區域碳排放效率的絕對β收斂系數與收斂速度

分時段來看,2007—2016年四大戰略區域碳排放效率的β收斂系數都小于0且顯著性逐年升高,說明不同戰略區域之間的碳排放效率雖然存在地區差距,但差距在逐年縮小,低水平區域正在向高水平區域靠攏。這可能跟國家越來越重視區域低碳平衡發展有關,由于去產能和調節產業結構政策的實施,再加上“黃河生態經濟帶”的開發,我國各大戰略地區正在往可持續的穩態方向發展。在固定了時間和空間效應之后,測算得出2009—2015年各地的β收斂速度穩定在0.09上下,說明地區之間的“追趕效應”明顯且穩健。

由表6的檢驗結果可知,2007—2016年間中國四大戰略地區的條件β收斂系數變化分為兩個階段。第一個階段是在2007—2012年間,四大戰略地區的條件β收斂系數均在0.05%的水平下顯著為負。結合表5的檢驗結果可以看出,在2007—2012年這些地區的碳排放效率水平不僅存在絕對β收斂,還存在著顯著的條件β收斂特征,說明在該時間段內這些區域受到能源消耗、工業化程度、資本積累和碳轉化率的影響較小。而第二個階段是在2013—2016年,此時四大戰略地區的條件β收斂系數顯著為正,與同時期的絕對β收斂檢驗結果不同,其呈現出條件β發散趨勢。同時這也說明了能源消耗、工業化程度、資本積累和碳轉化率對區域碳排放效率的影響力在增大。從整體來看,由于地理位置和產業結構不同,近幾年四大戰略區域間碳排放效率的不平衡性在增大,并且在短期內難以得到扭轉,但是未來可以通過降低多余能耗、優化產業結構和為區域引入綠色資本的方式來縮小碳排放效率的區域差異。

表6 2007—2016年四大戰略區域碳排放效率的條件β收斂系數

六、研究結論與啟示

本文采用包含非期望產出的非徑向、非角度SBM-Undesirable模型來對2007—2017年全國24個省市的碳排放效率進行測算,并在此基礎上加入區域戰略的分析視角,刻畫了我國四大戰略區域碳排放效率的時空演進情況。進而通過Moran’s I指數和Dagum基尼系數揭示不同戰略地區碳排放效率的地區差異程度及其來源,最終利用收斂性檢驗分析了它們碳排放效率發展水平的收斂性和收斂速度。本研究得到的結論如下:

第一,全國碳排放效率雖然出現“Z”形的曲線變化,但近幾年呈現緩速增長的趨勢,不同戰略地區間的碳排放效率發展水平存在顯著差異。從省際的視角來看,碳排放效率超過0.5的省市分別是上海、廣東、遼寧、天津、北京和福建,占總樣本的25%。從戰略區域的視角來看,長三角和京津冀地區的碳排放效率高于全國平均水平,長江經濟帶的碳排放效率曲線走勢和全國平均曲線高度一致,黃河經濟帶的碳排放效率遠低于其他戰略區域。

第二,中國碳排放效率存在顯著的空間依賴性和空間異質性,且空間相關的特征越來越明顯。從全局莫蘭指數來看,中國碳排放效率的莫蘭指數及其顯著性隨著時間的推移而逐漸增長,并在2017年通過1%的顯著性檢驗。從局部莫蘭指數和空間LISA圖來看,有70.8%的省市聚集在LISA圖的H-H象限和L-L象限,還有29.2%的省市分布在其他象限,說明碳排放效率的空間依賴性和異質性并存,且空間依賴性要更明顯。

第三,戰略區域間的碳排放效率差異在逐步擴大,其中區域間差異是總體差異的主要貢獻來源。京津冀、長三角地區、長江經濟帶和黃河經濟區的區域內基尼系數的均值分別為0.1764、0.2168、0.2616和0.0963,全國碳排放效率的平均基尼系數為0.2613,近幾年都處在緩慢增長狀態。從區域間差異來看,長三角地區和黃河經濟區之間碳排放效率的區域間差異系數最大,達到0.3482。區域間差異是導致碳排放效率發展水平出現地區差異的主要原因,其平均貢獻率為51%。

第四,戰略區域間的碳排放效率發展水平沒有表征出明顯的σ收斂,但卻存在著顯著性較高的絕對β收斂,同時部分年份也表現出較顯著的條件β收斂趨勢。2007—2017年間全國以及四大戰略區域的CV系數變化比較穩定,故不存在σ收斂。而較顯著的絕對β收斂和條件β收斂系數意味著四大戰略區域間碳排放效率發展水平的差異在縮小,并且逐步朝著自身的穩態水平收斂。

根據上述結論,本文得出以下啟示:

第一,貫徹可持續發展的綠色發展觀,努力提升社會生產中的碳排放效率。當下中國整體的碳排放效率都處在緩慢上升的狀態,仍然具有較高的提升空間,可以通過調整工業生產和能源消費結構來解決長期碳排放效率較低的問題。各戰略發展地區要樹立綠色發展觀,將社會生產的目標由單一的經濟效益產出轉變為經濟效益和生態效益雙重目標,依據各個地區不同的發展情況來設定可持續的發展政策。

第二,重視碳排放效應的空間相關性,縮小同一區域碳排放效率的水平差異。一方面,可以加強區域內部的經濟聯系和技術聯系,通過空間相關性來增強技術和發展模式的溢出效應,從而抹平相鄰地區之間碳排放效率差異,實現以強帶弱的協同發展模式。另一方面,還可以發揮地區的主觀能動性,主動通過優化產業結構和引入綠色資本的方式來縮小碳排放效率的發展差異。

第三,因地制宜探索綠色發展模式,發揮戰略地區的政策輻射效應和引領作用。四大戰略區域應該結合自身的環境條件來制定合適的低碳發展道路,并引領周圍地區進行協同發展。比如黃河經濟區應加大對土地的生態保護和綠色資源開發,著力落實“黃河流域生態保護和高質量”的發展戰略,積極發展生態經濟,完成由資源型經濟區的轉型升級并發揮區域間碳排放效率的“趕超效應”,在此基礎上將合適的發展模式向周圍地區過渡,從而由點及面來帶動全國碳排放效率的持續優化。

[注 釋]

① 本文所使用的GDP、固定投資、勞動力投入和能源消耗數據是通過《中國統計年鑒》《中國能源統計年鑒》和各地方統計年鑒直接所得或間接計算所得,而CO2排放量的測算數據來源于中國碳核算數據庫(CEADS)。