絕經前后子宮內膜癌的臨床病理特征分析

宮琦

子宮內膜癌作為女性生殖道常見的惡性腫瘤疾病之一,臨床發病率較高,呈現年輕化的增長趨勢[1],對女性健康危害十分嚴重。研究顯示,全球女性中每年約有14 萬以上的女性發生子宮內膜癌,并且患者數量逐年增加,嚴重威脅女性的健康及生命安全。本研究選取126 例子宮內膜癌患者為研究對象,對其絕經前后的臨床病理特點進行分析,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2019 年1 月~2020 年12 月收治的126 例子宮內膜癌患者為研究對象,均經病理檢查確診為子宮內膜癌,且患者術前未進行放化療。患者年齡26~76 歲,平均年齡(52.7±5.1)歲。臨床以“月經停止來潮1 年”為絕經標準[2],根據患者是否絕經分為未絕經組(42 例)與絕經組(84 例)。排除不同意參加本研究的患者,本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 方法 統計分析兩組年齡、臨床表現、并發癥等一般資料及其子宮內膜癌病理類型、手術病理變化等情況,以對子宮內膜癌患者絕經前后的臨床病理特點進行研究。

主要按照國際婦科病理協會(ISGP)的分類標準劃分子宮內膜癌患者的病理類型,將其劃分為子宮內膜樣腺癌及其他特殊子宮內膜癌類型。其中子宮內膜樣腺癌包括腺癌、腺鱗癌及乳頭狀子宮內膜樣腺癌、腺棘皮癌等;其他特殊子宮內膜癌類型包括鱗狀細胞癌與透明細胞癌等[3]。根據國際婦產科學聯合會(FIGO)制定的有關標準評估患者的病理分級與手術分期情況。

1.3 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;等級資料采用秩和檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組年齡比較 絕經組年齡55~76 歲,平均年齡(61.1±7.6)歲;未絕經組年齡26~54 歲,平均年齡(46.7±5.2)歲。絕經組年齡大于未絕經組,差異有統計學意義(t=11.044,P<0.05)。

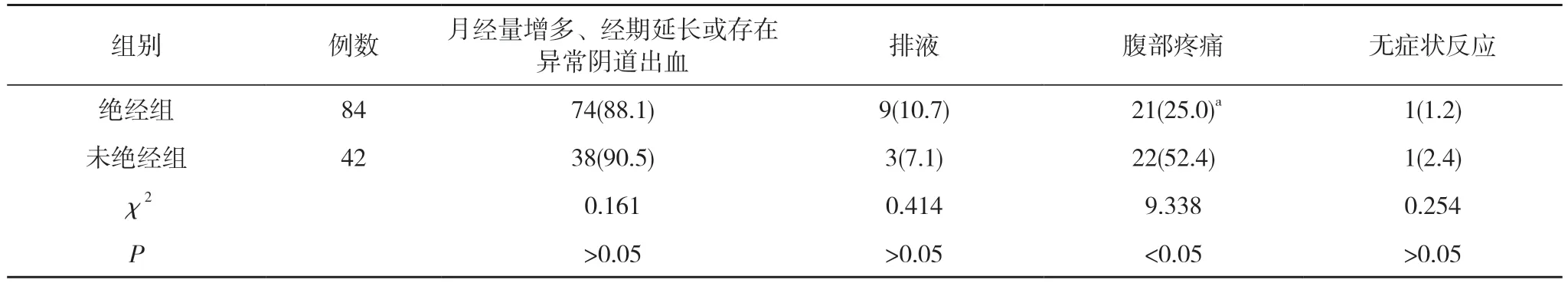

2.2 兩組臨床表現比較 絕經組月經量增多、經期延長或存在異常陰道出血情況74 例(88.1%),未絕經組38 例(90.5%),比較差異無統計學意義(P>0.05)。絕經組排液9 例(10.7%),未絕經組3 例(7.1%),比較差異無統計學意義(P>0.05)。絕經組腹部疼痛21 例(25.0%),少于未絕經組的22 例(52.4%),差異有統計學意義(P<0.05)。絕經組無癥狀反應1 例(1.2%),未絕經組1 例(2.4%),比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組臨床表現比較[n(%)]

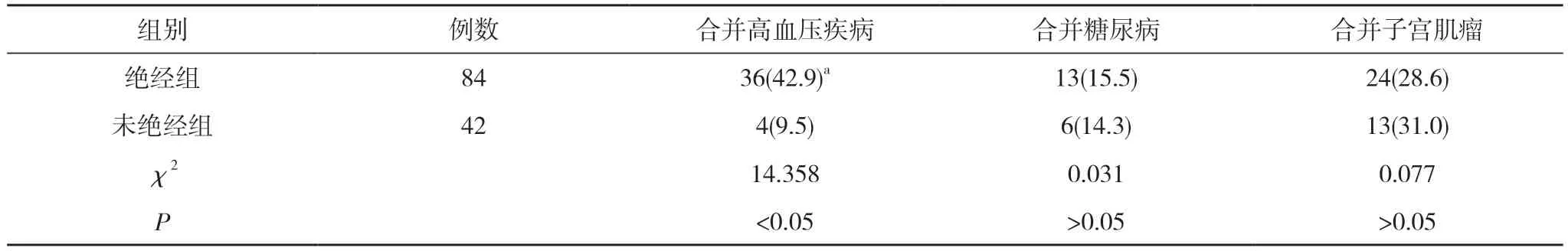

2.3 兩組合并癥比較 絕經組合并高血壓疾病36 例(42.9%),多于未絕經組的4 例(9.5%),差異有統計學意義(P<0.05)。絕經組合并糖尿病13 例(15.5%),未絕經組6 例(14.3%),比較差異無統計學意義(P>0.05)。絕經組合并子宮肌瘤24 例(28.6%),未絕經組13 例(31.0%),比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組合并癥比較[n(%)]

2.4 兩組病理類型比較 絕經組子宮內膜樣腺癌80 例(95.2%),其他特殊子宮內膜癌類型4 例(4.8%),未絕經組子宮內膜樣腺癌42 例(100.0%),其他特殊子宮內膜癌類型0 例,比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組病理類型比較[n(%)]

2.5 兩組病理分級比較 絕經組中病理分級G1 級14 例(16.7%),G2~G3 級70 例(83.3%);未絕經組中G1級18 例(42.9%),G2~G3 級24 例(57.1%)。兩組病理分級比較,差異有統計學意義(χ2=10.137,P<0.05)。

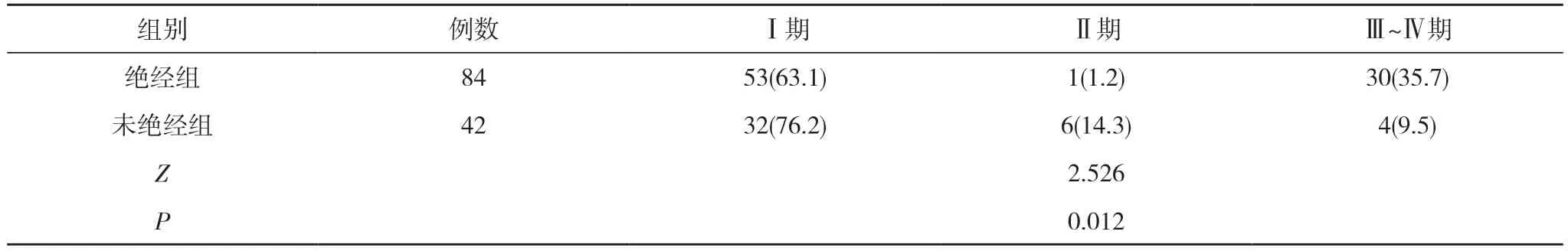

2.6 兩組手術分期比較 兩組手術分期比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組手術分期比較[n(%)]

3 討論

現階段,臨床對子宮內膜癌的發病原因尚未完全明確,導致對于治療該病缺少相應的針對性措施,需要通過定期開展有效婦科檢查以及早發現并及時進行腫瘤病變改善和控制,減少其對患者的不利影響[4,5]。臨床對子宮內膜癌患者以手術治療為主,配合術后化療輔助,有效控制和減輕疾病發展與病情變化對患者的危害[6]。本研究分析子宮內膜癌患者絕經前后的臨床病理特點,為患者臨床治療方案的制定及其療效提升提供更為可靠的支持。

本研究結果顯示,絕經組與未絕經組子宮內膜癌患者年齡、是否合并高血壓、病理分級及手術分期比較,差異有統計學意義(P<0.05)。說明絕經前后子宮內膜癌患者的臨床病理特征不同,能為臨床診斷與治療提供有利的參考和支持。具體體現在以下幾個方面:對絕經與未絕經子宮內膜癌患者的年齡特點比較中,臨床研究顯示[7],子宮內膜癌發病率以50~69 歲女性表現最為顯著,即子宮內膜癌多發于圍絕經期與絕經后的女性,且該年齡范圍的患者占所有疾病患者的75%。本研究比較絕經與未絕經子宮內膜癌患者的年齡分布顯示,未絕經患者平均年齡明顯低于絕經患者,與上述臨床研究結論基本一致。分析子宮內膜癌患者發病年齡及其分布特點,有研究顯示[8],與正常絕經的女性相比,絕經后延及晚絕經的女性,其臨床發生子宮內膜癌疾病的風險明顯高出正常女性的4 倍左右。臨床有一項針對50 歲以上絕經與未絕經女性子宮內膜癌發生情況的研究顯示[9],50 歲以上未絕經及絕經年齡超過50 歲的女性,其子宮內膜癌發生率約為26.0%,分析原因為50 歲以上未絕經患者的雌激素對子宮內膜作用時間明顯延長,可能成為導致癌癥發生的重要影響因素。研究表明,絕經前患者肥胖及不孕等均可能導致患者發生子宮內膜癌,而隨著女性的生理發展與變化,在進入更年期后,其隨著機體雌激素水平的逐漸降低及女性卵巢、子宮功能的變弱、機體內分泌失調等,均可能引起月經紊亂等多種婦科疾病,增加其子宮內膜癌發生風險[10,11]。可見絕經前患者發生子宮內膜癌與雌激素水平有密切關系,但絕經后隨著患者年齡增加,其發生各類基礎疾病的幾率增加,容易合并高血壓、糖尿病及子宮肌瘤等,也會增加其子宮內膜癌的風險。

綜上所述,絕經前后子宮內膜癌患者的臨床病理特征存在較為顯著的差異,能夠為臨床診斷與治療提供有利的參考和支持,應引起重視。