間歇性鼻飼配合吞咽訓練在腦卒中吞咽障礙患者中的應用研究

林玉貞 韋獻萍 梁樂 李建文

吞咽障礙是腦卒中患者常見的并發癥之一,患者由于吞咽困難,無法自主進食,加上患者病情兇險,機體處于高代謝狀態,往往處于負氮平衡,易出現營養不良情況,對其預后較為不利[1-3]。鼻飼是吞咽障礙患者常采用的一種治療手段,通過鼻胃管輸送腸內營養液,可為患者補充營養物質,降低營養不良風險[4],但傳統的鼻飼方法易導致患者發生并發癥,近年來,間歇性鼻飼法逐漸用于腦卒中吞咽障礙治療中,本研究為探討間歇性鼻飼配合吞咽訓練在腦卒中吞咽障礙患者治療中的應用效果,針對2021 年1 月~2022 年7 月本院腦卒中吞咽障礙患者88 例進行研究。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2021 年1 月~2022 年7 月本院收治的88 例腦卒中吞咽障礙患者為研究對象,依據隨機數字表法分為觀察組與對照組,每組44 例。對照組:年齡60~84 歲,平均年齡(71.43±8.40)歲;男23 例,女21 例。觀察組:年齡60~85 歲,平均年齡(71.62±8.27)歲;男24 例,女20 例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。此次研究獲醫院倫理委員會審批許可,患者及家屬均對此次研究知情且同意。

表1 兩組一般資料比較(n,)

表1 兩組一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 方法 對照組采取常規鼻飼配合吞咽訓練,留置鼻胃管,給予患者腸內營養液輸注,并指導患者進行吞咽訓練,具體方法為:①口腔食物感訓練:在患者擬經口飲食前,指導患者進行口腔食物感訓練,采用棉簽蘸冰凍檸檬汁對患者軟腭、舌根和咽后壁進行刺激,讓患者做吞空氣動作,再將食物送入患者口中,適當增加湯匙下壓舌面的力度,還可食用肉丸等感覺較強的食物。3 次/d,持續3~5 min/次。②吞咽器官協調性鍛煉:指導患者進行張口運動,張口至最大后維持3~5 s,再閉合;指導患者進行舌運動,手持紗塊將患者舌頭牽引向四周及前后,促使舌頭運動;指導患者進行呼吸功能鍛煉,包括深呼吸鍛煉、縮唇呼吸、吹氣鍛煉。每個項目進行3 次/d,持續3~5 min/次。③進食環境及提醒:進食前,關閉電視,盡可能清除聲音,使患者注意力專注于飲食。在進食過程中,采用語言、手勢、身體姿勢等方式對患者進行引導,指導患者保持正確的身體姿勢,告知患者食物的溫度和味道,并用手勢指著患者家屬嘴巴,提示家屬保持安靜。④規范食物吞咽過程:盡量為患者選擇其喜歡的食物,將食物放置于患者健側舌后部或咽峽部,囑咐患者細嚼慢咽,從少量(約5 ml)開始進食,逐步增加食物量,囑咐患者在吞完一口后再進行下一次吞咽,每次吞咽食物后進行幾次空吞咽動作,將食物全部吞下,并在每次吞咽后飲用1~2 ml 溫水,在每次進食后做好口腔清潔。⑤吞咽輔助手法:指導患者進行側方位吞咽,患者下顎左右轉動,避免咽部兩側梨狀隱窩內食物殘留;指導患者進行點頭樣吞咽,保持頸部后屈動作,再頸部盡量向前屈,保持點頭狀,做空吞咽動作;指導患者進行憋氣-吞咽-咳嗽鍛煉,吞咽前盡可能吸氣,憋氣的同時進行吞咽動作,并在進食后做咳嗽動作,將肺中氣體排出,避免咽喉部食物殘留。

觀察組在吞咽訓練中實施間歇性鼻飼,為患者選擇合適體位,以仰臥位為宜,采用紗布蘸取石蠟油對胃管前端進行包裹,借由胃管的自然彎曲度,將胃管前端緊貼口咽后壁,平穩、輕緩、敏捷地推入胃部,當胃管經過會厭時,囑咐患者做吞咽動作,確保胃管進入胃內,每次注入營養液300~500 ml,每隔4 h 鼻飼1 次。在鼻飼期間,為確保胃管干凈衛生,需定期清洗胃管,每隔4 周更換1 次胃管。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組的吞咽功能評分、營養狀況指標、腹脹發生率、誤吸發生率、吸入性肺炎發生率、滿意度。吞咽功能[5]采用藤島一郎吞咽功能評估量表進行評估,分值1~10 分,評分越高吞咽功能越好。營養狀況指標包括白蛋白、血紅蛋白。滿意度選擇自制滿意度調查問卷對患者展開調查,卷面分最高100 分,以60 分、80 分為臨界值,<60 分為不滿意、60~80 分為一般滿意、>80 分為很滿意,總滿意率=很滿意率+一般滿意率。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療前后吞咽功能評分比較 治療前,兩組吞咽功能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組吞咽功能評分均高于本組治療前,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后吞咽功能評分比較(,分)

表2 兩組治療前后吞咽功能評分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

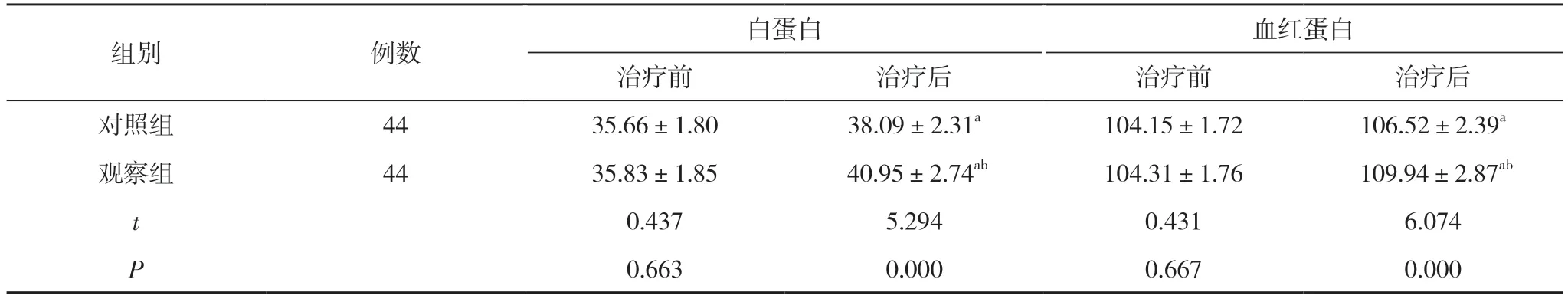

2.2 兩組治療前后營養狀況指標比較 治療前,兩組白蛋白、血紅蛋白比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組白蛋白、血紅蛋白均高于本組治療前,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后營養狀況指標比較(,g/L)

表3 兩組治療前后營養狀況指標比較(,g/L)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

2.3 兩組并發癥發生率比較 觀察組腹脹發生率、誤吸發生率、吸入性肺炎發生率均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組并發癥發生率比較[n(%)]

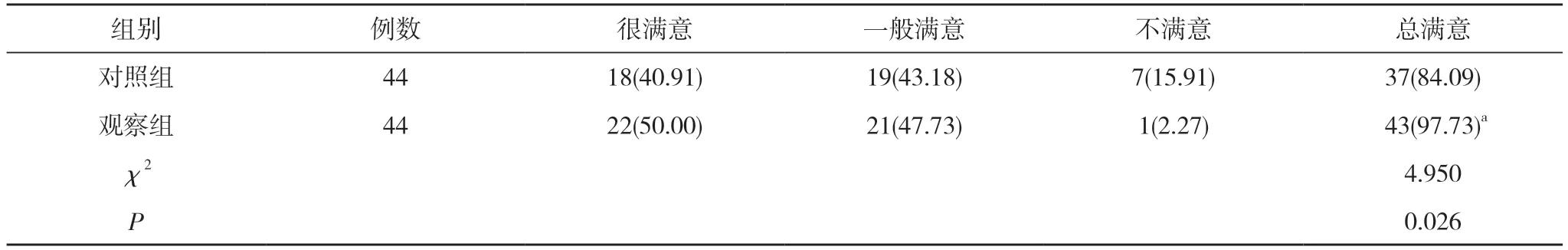

2.4 兩組滿意度比較 觀察組總滿意率為97.73%,高于對照組的84.09%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組滿意度比較[n(%)]

3 討論

腦卒中是臨床上最常見的腦血管病變,主要是指由于腦血管阻塞導致腦組織缺血或腦血管破裂而引發的腦梗死、腦出血,患者病情兇險,致殘和致死風險高[6-8]。吞咽障礙在腦卒中患者中較為常見,屬于腦卒中后遺癥,患者吞咽功能出現障礙后,往往無法自主經口進食,加上危急重癥患者機體內代謝發生紊亂,機體內對能量的消耗速度相對較快,對能量的需求增大,攝入的營養與消耗的營養之間平衡被打破,具有營養不良風險,易加重患者病情[9-11]。

臨床上主張對腦卒中吞咽障礙患者實施吞咽訓練,可在一定程度上改善其吞咽功能,除此之外,還主張對患者實施腸內營養支持,通過經鼻胃管將營養液輸注至患者胃腸道內,可促使患者胃腸道充分吸收營養液,為患者補充其機體所需營養物質。傳統的鼻飼法易導致患者鼻腔受壓,易發生鼻腔黏膜潰瘍出血、吸入性肺炎、誤吸等并發癥,為降低其并發癥風險,臨床主張在腦卒中患者鼻飼期間,將其每次注入的食物量控制在200~400 ml,緩慢注入食物[12,13]。針對這一情況,臨床上提出“間歇性鼻飼法”,間歇性鼻飼法是一種新型管飼方法,彌補了傳統鼻飼法長期留管的不足[14,15],具有如下優勢:①間歇性鼻飼過程中的喂食量每次與正常人進食量接近,相對而言更加符合人體生理規律,有利于確保營養供應充足;②進食結束后立即將胃管拔除,可確保患者消化道生理結構維持正常,確保口腔、咽喉及食管的相對完整,維持患者吞咽生理功能接近正常水平,從而保障患者能夠順利開展吞咽訓練,提高其對鼻飼的接受度,還可避免壓迫患者鼻腔、咽喉及食管的黏膜,避免胃管在胃內留置而刺激胃酸分泌,從而降低胃食管反流風險、誤吸風險;③間歇性鼻飼過程中,不僅可幫助患者進食,還可通過患者每次吞咽導管動作鍛煉其吞咽肌群,強化其吞咽肌群,有利于改善其口腔及咽喉的肌力,促使吞咽功能盡早恢復[16-20]。

本研究結果顯示,治療后,兩組吞咽功能評分均高于本組治療前,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。治療后,兩組白蛋白、血紅蛋白均高于本組治療前,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。觀察組腹脹發生率、誤吸發生率、吸入性肺炎發生率均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。觀察組總滿意率為97.73%,高于對照組的84.09%,差異有統計學意義(P<0.05)。說明間歇鼻飼法配合吞咽訓練可更好地改善患者吞咽功能、營養狀況,有效降低并發癥發生風險,可減輕對患者鼻腔黏膜的壓迫,提高其舒適度,使患者更易于接受。

綜上所述,間歇性鼻飼配合吞咽訓練可有效提高腦卒中吞咽障礙患者的吞咽功能,改善其營養狀況,減少腹脹、誤吸、吸入性肺炎等并發癥的發生,有利于提高其滿意度。