國內跨境電商研究的可視化分析

刁宇凡 沈鈺嬌

(中國計量大學經濟與管理學院 浙江杭州 310018)

“跨境電商”是一種處于不同環境下的交易主體,以電商平臺為主要渠道,完成磋商、交易、結算等流程,最終通過跨境物流運輸商品的新型國際商業活動。據統計,我國跨境電商進出口額從2015年的360.2億元增長到2020年的1.69萬億元,特別是在新冠疫情席卷全球的大環境下,交易總額仍持續走高。縱觀國內現有研究成果,針對分析研究現狀如何、研究焦點為何的相關文獻鮮少,而厘清國內學術界對跨境電商的研究脈絡是把握研究進展及瞄準研究動向的重要基礎。作為分析與決策的基礎,“可視化”則是一種現代進行知識管理與創新的科學方法,以視覺表征為主要手段實現信息傳播,隨計算機技術的不斷發展被廣泛運用。

1 數據來源與研究方法

以中國知網為統計源,在高級檢索中將檢索條件設定為“主題or題名=跨境電商”o“r主題or題名=跨境電子商務”,檢索年限設定為2014—2020年,期刊限定SCI、CSSCI、EI及核心期刊,精確匹配后最終得到1181篇相關文獻。研究方法為文獻計量和內容分析法,文獻計量法主要用數理統計手段對文獻的外部特征做量化描述;內容分析法是一種定量分析與定性分析的結合,重點分析文獻的內容特征,側重觀察文獻包含的語義信息,通過挖掘隱性情報抓住研究熱點并做出合理預測。

2 基于文獻計量法的我國跨境電商研究可視化分析

2.1 國內文獻的年度分布

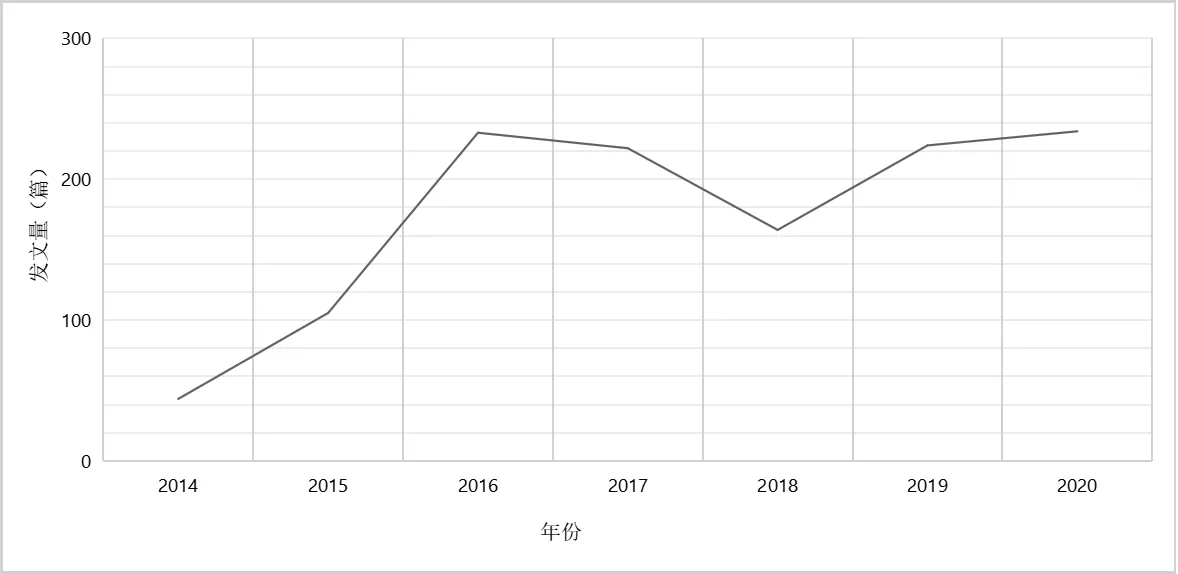

某領域文獻數的分布在一定程度上反映了其學術研究的理論發展水平和總體發展速度。本文以選定的1181篇文獻為樣本,制作了年度發文量曲線圖,如圖1所示。總體跨境電商領域的發文量呈逐步增長趨勢,增長曲線呈“S”型,符合普賴斯邏輯曲線變化形態。

圖1 跨境電商主題年度發文量折線圖

另外,據普賴斯觀點,論文數量劇增是學科大發展階段的重要表現,而這段時期跨境電商文獻量成倍數增長,年度發文量分別為44、105、233篇,增長曲線十分陡峭,說明我國跨境電商的研究領域奠基了夯實的理論基礎。

2017年是我國跨境電商研究發展的重要拐點,自此相關發文量驟減。從文獻計量的理論層面分析,學科發展階段文獻量出現不規則的震蕩屬于正常現象,當時跨境電商行業風起云涌,雖然向好政策頻頻頒布,但交易平臺更迭頻繁、國際形勢緊張嚴峻,使得整個行業生存壓力巨大。從土耳其貨幣危機、中美貿易摩擦再到美國退出萬國郵聯、各國上調VAT稅費等,跨境市場遭遇重重阻礙。與此同時,交易過程問題頻現,如越發嚴格的貨品清關程序、包裹規格審查制度,郵費上漲等。隨著行業發展的曲折不定和前期學術氛圍的烘托高漲,此時對研究的冷靜“降溫”更像是一段必要的累積沉淀。直至2019年開始,國內學術界的跨境電商發文量才迎來新一輪增長,2020年甚至出現國內歷史發文量的峰值。綜上,可將國內跨境電商研究大致劃為成長期(2014—2016年)、冷靜期(2017—2018年)、發展期(2019—2020年)三個階段。據2021年知網已發表的相關文獻量可以判斷,“跨境電商”一詞已然重回研究焦點,之后的年度發文量很可能出現新高峰。

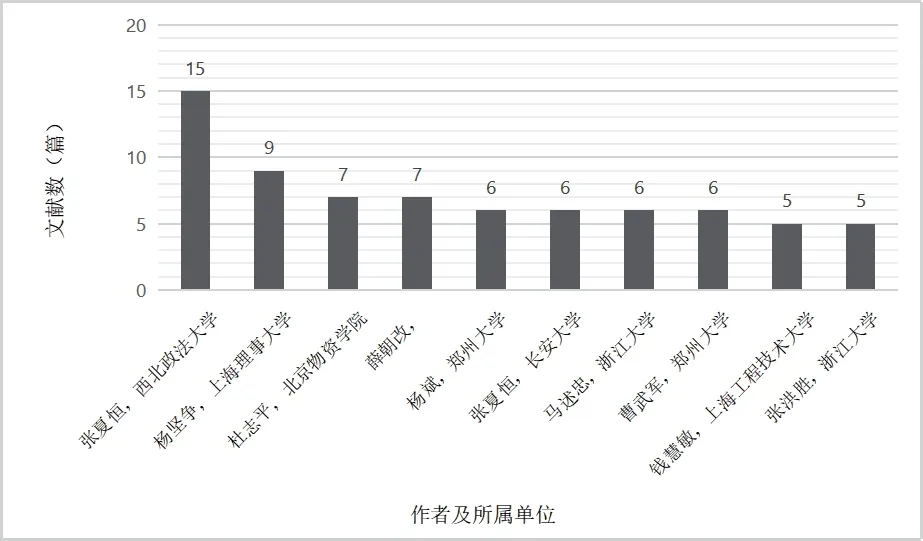

2.2 國內研究的作者分布

核心作者指那些在某學科研究中發表成果的質與量皆一騎絕塵的“領頭羊”。根據普萊斯定律,核心作者發文數其中nmax表示所統計 作者的最高發文量,且當核心作者的論文發表總量達到學科總體發文量的50%及以上時,可判定存在核心作者群。經CiteSpace軟件統計,在樣本總共263名研究跨境電商的作者中,發文最多的作者為西北政法大學教授張夏恒,總論文數為19篇,對應的核心作者發文數約為3.37。據此將論文數達3篇及以上的作者視為核心作者,最終有24人符合標準,總計發文123篇,僅占本研究文獻的10.4%,得出國內跨境電商門類尚無核心作者群形成。因此,未來跨境電商版塊既需要鼓勵研究人員繼續深入鉆研,又需要鼓勵各相關期刊以更開放、更友好的姿態,積極接納跨境電商方面的優秀作者與高質量論文,共同助推國內這一領域的高產作者群出現。另外,根據洛特卡定律,發文僅1篇的作者理想占比為總數的60.79%(見圖2)。

圖2 我國跨境電商研究發文量前十的作者分布

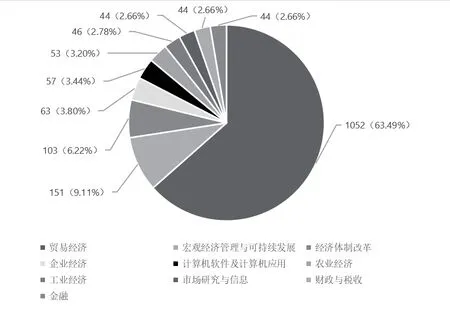

2.3 國內研究的學科分布

國內研究的學科分布主要涉及經濟學、管理學、工學三大門類。如圖3所示,應用經濟學包括對宏觀經濟與政策環境的思考,有助于各主體判斷決策,形成“方法論”框架,也有從“被輻射”產業視角的觀察,包括農業經濟、工業經濟。在應用經濟學層面的成果已如此豐沛的現狀下,理論經濟學維度的分析應同步加強,例如可以嘗試從世界經濟、資源配置、規則制定等方面擴充跨境電商行業發展的理論基礎。管理類下既有微觀以中小型企業為主的分析,符合現實需求,也有國家視角探查,如宏觀經濟管理與可持續發展。工學則主要是計算機軟件及計算機應用學科。現代信息技術貫穿跨境電商全流程,行業的發展倒逼技術加速更新,因而技術層面剖析跨境電商是需求導向也是結果導向。總的來看,國內研究涉及的學科較單一,經驗表明,要想實現某領域的縱深發展、提高解決實際問題的能力,研究時的學科互動、融合創新必不可少。

圖3 我國跨境電商研究所涉及學科的前十占比

3 基于內容分析法的我國跨境電商研究可視化分析

在關鍵詞聚類分析前,一般先進行關鍵詞共詞分析。共詞分析,即對某專業術語多次共同出現在同篇文獻中的現象分析。運用由多組高頻次共同出現的關鍵詞構成的共詞網絡,可以判斷研究主題間的關系、尋找學科“隱藏”的研究范式。圖譜中,每個節點對應一個關鍵詞,節點及字體大小表示該關鍵詞出現的頻次,節點間連線的粗細代表關鍵詞共現的頻次。由于樣本量較大,得出的知識圖譜不便分析,下文直接呈現最終的聚類結果。

第一,總體上,圖4中共現網絡連線廣布交雜,但大致結構朦朧顯現,表明國內跨境電商研究網絡已初具形態。第二,對知識圖譜進行自動聚類后選取的前15個類別,通過對每個聚類的內部關鍵詞和文獻質性進一步整合,歸納出了國內跨境電商研究的六個熱點主題。

圖4 我國跨境電商研究的關鍵詞共現網絡聚類圖譜

一是貿易模式角度下的集聚類團。具體包括聚類7的“進口”、聚類13的“傳統國際貿易”和聚類2的“數字貿易”。國內研究過程經歷了從跨境電商與傳統國際貿易模式間的對比分析,到多聚焦于對運行機制、監管手段等的改革創新,再到如今探索貿易的數字化賦能等。

二是跨境物流角度下的集聚類團。一直以來,國內學者都致力于跨境電商與現代物流體系的協同發展,構建有機“商流”+“物流”,既是促進現代物流發展的關鍵突破口,又是提高跨境電商產業綜合實力及競爭力的必由之路,主要包括聚類6的“跨境物流”和聚類3的“海外倉”。

三是人才供給角度下的集聚類團。跨境電商的高交易量和產業集群密集使得對人才的需求增加,作為一種橫跨多領域的綜合產業,對復合型、實操型人才的需求尤甚,人力資源問題開始在各個崗位顯現,如聚類9中“高職院校”,相關文獻主要在于探討適合的基礎學科搭配、人才培養模式、綜合能力提高方法及考核晉升體系等。

四是交易產品角度下的集聚類團。近年來,各大電商平臺接續開通跨境農產品交易版塊,他國駐華機構也積極與我國電商平臺展開合作,極大地促進了我國農產品貿易的發展。學者針對農產品貿易問題選擇不同切入點分析或研究農產品出口的降本問題,或研究農產品跨境物流體系的優化,或研究不同省份跨境電商農產品貿易的特點及制約因素等。未來,我國農產品勢必要搭好跨境電商這班順風車走出農村,走向世界。

五是交易平臺角度下的集聚類團。當前,既有不少研究在于分析跨境電商平臺對不同參與主體或要素的影響,如對企業能降低貿易成本、提高交易效率;對消費者能刺激消費欲望,提高在線購物體驗等。也有不少在于衡量不同平臺模式間的區別,對不同性質的企業提出平臺選擇上的建議;或分析現有平臺的不足,進行跨境電商運營模式的優化研究,主要包括聚類12的“電商平臺”和聚類1的“電子商務”。

六是時代背景角度下的集聚類團。包括聚類5的“上海自貿區”、聚類14的“一帶一路”、聚類8的“大數據”和聚類11的“usmca”。“一帶一路”海納70多個國家及地區,長空間跨度的經濟合作對基礎設施和物流水平提出了更高要求,快速推動行業發展。

4 國內跨境電商研究的不足與展望

立足前文,未來國內有關跨境電商的研究應對以下幾點多加把握:

一是加強團隊間的合作,集中國內研究力量,促成穩定的合作網絡。高校間合作程度較低,要打破層級和地區局限,實現有限學科框架下的近無限廣泛交流。各學術團隊基于信任與公平原則,創新合作機制,以共同體的價值追求為導向展開研究合作。

二是鼓勵學科交叉的多維視角分析。國內研究缺少學科的發散碰撞,多學科交叉是思維的辯證統一、知識的融會貫通,有利于實現學、研、產深度融合,為行業輸送具有復合知識結構的人才,也有利于實現領域內的重大理論突破和技術高度集成。

三是注重定量分析。如實證分析、問卷調查等,定性結合定量使研究邏輯更嚴謹,推動研究向深層次發展。所需的數據需要領頭企業積極配合,為學者提供便利;宏觀上需要改良現有跨境電商行業統計準則,為深入分析提供更全面精確的原始數據。

四是重視對國外跨境電商研究與發展經驗的學習。國外跨境電商起步早、模式成熟,平臺知名度高且所納市場廣闊,作為處于該行業發展初期的我國,分析成功的發展路徑并進行本土化再創新也是解決問題的一種思路。對研究人員來說,不妨加強對國外企業、案例的分析或進行國內外行業發展對比研究,借此幫助找出癥結所在。

當然,以上分析有其局限性,結論未必面面俱到。跨境電商作為極具潛力的新興行業,隨著數字貿易等更廣泛概念的提出不斷被重塑、更新、拓展。無論是研究縱深還是橫向上都有極大的延伸空間,相信之后的國內研究成果將更加精彩獨到,助力我國數字化推廣乃至創新驅動的強國戰略。