文化生產力視閾下民族村寨特色發展策略

黃艾薇

摘? ?要:文化生產力是民族村寨更新進程中的重要理念指引。貴州省近年來大力發展旅游業,貴州“龍”文化逐漸被挖掘開發。文化生產力是地區經濟實力和文化實力的綜合體現,民族村寨旅游產業是文化產業的細分領域。挖掘特色民族傳統優秀文化有助于提升民族村寨的文化生產力,民族村寨的組織要素、資本要素、人力要素和基礎設施要素是發展文化生產力的重要影響因素。通過分析以龍文化為特色的布依族村寨的四類生產要素,探索提升民族村寨特色發展的問題,將為促進其他民族村寨文化生產力提高積累經驗。

關鍵詞:文化生產力;民族村寨;特色發展策略

中圖分類號:F592.6? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2022)35-0011-03

“文化生產力”(Cultural Productivity)是馬克思主義中國化的重要成果,指文化與生產力的互動滲透關系。立足于中國文化發展的現實國情,民族村寨的發展兼具民族性與鄉村性兩大特點。生產力的客觀發展規律同樣適用于提升文化生產力。民族村寨的文化生產力從匱乏到產生,再到個性化以及豐富化的發展,主要依靠民族村寨的組織要素營造協調穩固的政策關系,依靠資本要素對產業科學規劃、文化挖掘重塑的影響,人力要素集聚村內各方力量,實現各主體之間的分工與協作,以及民族村寨生產所必須的基礎設施要素效能。貴州省L村是典型的布依族村寨。龍是布依族自然崇拜的象征物,是布依族的圖騰。作為旅游興趣點之一的井水和L村后山旁立有石碑,刻有龍王典故,每逢佳節更有龍王爺祭祀儀式、玩龍活動在村里展開,極大豐富了當地的旅游文化資源,促進了民族村寨特色經濟的繁榮。

一、民族村寨旅游發展的文化生產力內涵賦稟

(一)基于地域文化的L村生產力效應分析

L村是一個以稻作農耕為主的村寨,絕大部分村民都要依靠土地吃飯,人們為了每年都能得到好收成,寄希望于土地,希望土地可以保佑自己,因而對土地進行祭祀。土地廟就是村民祭祀土地神的地方,每年的正月、六月和九月,村民都要對土地神進行祭祀。在龍井村,祭祀土地廟和井的規格大致相同,土地神和龍王爺所享受的待遇是一樣的[1]。L村的村民以種植水稻和玉米為主,在需要土地的同時,也需要水源,村民相信只有得到土地神和龍王爺的配合,才能保證村民們獲得豐收。明代徐霞客在游歷青崖城(青巖鎮)時說:“有溪自西北老龍脊(老龍井)發源,環城北東流南轉。”[2]L村在青巖古鎮西北方向兩公里處。L村流傳“龍泉寺把L寨的龍脈給壓住了”的傳說,布依族鬼師僕摩施法將一粗大的草繩變成一條大蟒蛇盤繞在龍泉寺,逼迫寺廟的僧人連夜搬遷至青巖古鎮北門處[3]。可見,L村與青巖鎮由于其歷史、地理背景因素變得緊密,當地的民俗文化內涵深厚。

L村擁有三個市級非物質文化遺產項目,分別是釀酒工藝、布依古歌、印染技藝,能轉化成許多文化產品。例如,L刺梨酒于2016年申報成為貴陽市非物質文化遺產,L村酒坊成為制作加工刺梨酒、體驗展示及銷售為一體的文化工坊,也是L村承辦旅游項目活動的重要場所;L村村民在當地開辦布依古歌培訓班,傳承非遺文化,參加附近的商業表演;印染技藝也為村民創收,制作了圍巾、桌布、圍裙、提包、門簾、壁掛等五花八門的豆染產品。這些非遺文化向游客展示了L村的民族特色,也是L村承辦研學及旅游項目活動的重要承載地,產業化的文化資源在長期開發管理過程中吸引來眾多消費者,也實現了民族村寨文化的多元價值和功能。

(二)對L村的文化生產力價值思考

英國人類學家瑪麗道格拉斯認為,儀式通過建立框架來聚焦注意力,人們用儀式激活記憶,連接相關的未來、現在和過去,儀式可以潔凈心靈與身體,去除危險[4]。民間信仰是一種自發的對具有超自然力量的精神體的崇拜與信服,反映了人們趨利避害的心理。

L村的民間信仰文化主要體現在兩個方面,一方面是對龍王爺、土地神的崇拜,另一方面是對村里的L的崇拜。在L村,六月六和上九節都有關于龍的文化風俗。布依族最盛大的節日“六月六”也被L村村民當作“龍的洗澡日”。家家戶戶都要進行祭祖活動,敬“天神”和“水神”,敬“白馬”,祈求稻田豐收、家人平安;村民也會在這天把家里用過的墊子被條全部挑到L水旁的小河邊洗凈,他們認為龍的洗澡日就應該把所有污穢清空,以辟邪安康[5]。正月初九的上九節玩龍活動、拜龍神活動有嗩吶、歌舞、“玩龍”活動,以此求龍神保佑來年風調雨順、農事豐收[6]。

L村除了崇拜土地神,還崇拜水井。L存在的時間比L村更為久遠,養育了世世代代的L村人。村民的日常起居都離不開龍井,也形成了一些“用井規則”。正月初一的時候人們不能用龍井,不能去洗菜或洗衣服,甚至不能去挑水。過了初一,去井邊取水就需要帶香和紙錢、蠟燭,以祈求龍王爺保佑井水永不枯竭,村民稱這為祭水神,認為大年初一龍井需要休息,來年的井水便會源源不斷。他們還約定剛生產完不久的婦女須在五十米以外洗漱,以免觸犯龍王爺。村民將這口井視作一口極為重要的井,并將井的功能放大、神化。

二、G市L村的旅游經濟更新歷程與文化生產力解讀

L村旅游產業的發展壯大了集體經濟。隨著村集體經濟發展,擁有了本村的集體全資公司,與青巖鎮的旅游公司合資了一家旅游管理公司,村民以流轉、入股或租賃的方式將閑置的荒山、農房、土地資源集中到村集體公司;還成立了相關合作社,包括種植、餐飲、民宿、文化等合作社,并在每個合作社中占股20%。L村本地村民也成立了餐飲合作社、小吃合作社、民族文化合作社、臘味坊等單位。L村執行“一戶一策”,根據房屋新老程度制定出租價格,尤其對于變現能力較弱的文創類百坊項目,根據其盈利水平收取房租。L村“百坊計劃”以村院為基礎,挖特色注活力,一村院一品牌,一村院一業態。通過招商引資和鼓勵本村村民自主創業,L村從2018年的3家餐飲發展到現在的25家餐飲,從沒有住宿到2020年共有5家民宿開業,共計60余張床位。2020年5月,L村成立種植合作社,試點種植精品果蔬圣女果,規劃建成集種植、采摘、體驗于一體的“開心農場”、“圣女果基地”,并以“青巖故事”品牌冠名開展線上線下銷售。在開心農場內擴展建設具有田園風味的兒童游樂場,以滿足各年齡段游客需求。各合作社引導黨員、農戶、貧困戶等共計60余戶、400余人參與了村集體經濟發展。2020年,來村旅游人數達6萬多人次,旅游收入達360余萬元,參與分紅的50余戶村民戶均增收5 000元左右。通過大力開展招商引資,L村引進了多家民宿和餐飲店,為其旅游發展打下堅實基礎。當地村民也自發開辦農家樂,規模和效益較為可觀。2022年,L村共有餐飲56家、住宿10家,農產品品牌新增2個,產品銷往各地。

三、基于文化生產力要素的L村民族村寨特色發展策略研究

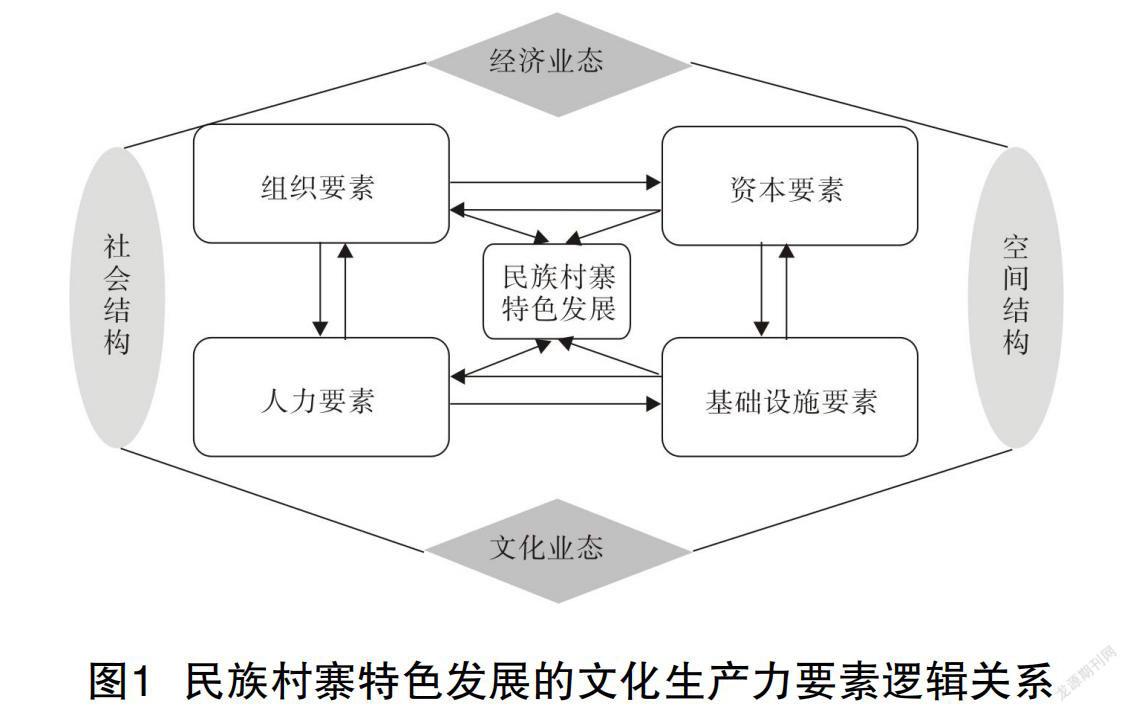

每個民族村寨都有著自身獨立完整的社會生態圈,外力介入改變的每一步都會影響民族村寨的社會結構、空間配置、經濟業態、文化形態[7]。馬克思主義的物質生產力擁有自己的構成要素,文化生產力構成要素也一樣。在民族村寨特色發展中,這些要素包括了勞動生產組織、資本管理規劃、人力資源、基礎建設等。民族村寨的特色發展需要充實文化內涵和更新觀念,更需要解放和發展文化生產力。

圖1? 民族村寨特色發展的文化生產力要素邏輯關系

(一)組織要素

L村長年棲身著龍、羅、王、蒙四大姓,其中龍姓占60%,幾姓氏通婚,結成了復雜的親戚關系,形成“三親六齊”的村鄰關系。圍繞黨組織,L村村委又打造出“三親六齊”的組織關系。圍繞“三親六齊”的組織關系,L村各主體的凝聚力得到了提升。村集體經濟總量增加以后,村民更加文化自信,對本村的認同感增加,也提升了生活幸福感。為進一步推進本村鄉村振興和景區升級改造,L村充分學習借鑒西江苗寨、肇興侗寨等更高等級景區好經驗做法,結合L村實際和布依族特色,通過外引內培,把已有民宿、餐飲農家樂向品牌化方向打造,并培育能吸引人、留住人的旅游體驗項目和文創產品。

(二)資本要素

龍井村在民族村寨旅游發展過程中,共商共建共治共享的理念深入人心。龍井村以“黨支部+公司+合作社+農戶”的發展模式,通過公司化、市場化的模式促進集體資產增值,帶動村民增收。在村黨支部的指導下,黨員帶頭種植圣女果,現在已有十多個品種、30多畝規模的圣女果基地,成為周邊游客農業休閑采摘的好去處。2022年,龍井村已建成“貴州省游客集散地”,旁邊有洲際大飯店落地,酒店設有兩千多張床位。“貴州省游客集散地”選址在龍井村,可以看出相關部門對于龍井村發展的信任,以及其發展的潛力。“貴州省游客集散地”將成為來貴州旅游的的所有游客的中轉站。集散地的建成意味著對崗位人員的需求,也為龍井村村民甚至周邊其他村村民增加一些就業機會。

(三)人力要素

龍井村村域面積為2.4平方公里,村莊占地1 625畝。截至2022年8月,共有7個村民組354戶1 351人、常住人口1 410人、外出務工就業8人。近年來,龍井村的休閑旅游發展在一定程度上改變了農民傳統生活形式,產業發展的向好趨勢給部分村民們帶來了一定的增收,提高了農民的生活水平,吸引了許多當地或外來青壯年勞動力。由于城鎮化的快速發展,農村基礎設施體系基本成型,農村環境質量得到大幅度改善,人們環保意識愈發強烈,基礎設施體系也逐漸得到完善,人們對于生態宜居方面的基礎設施的需求逐漸得到滿足。在村委會和村民的共同努力下,龍井村形成了社會治安穩定、鄉風淳樸的局面,出現了農民“外戶不閉”的現象。

(四)基礎設施要素

龍井村基礎設施較為完善,東靠101國道,北鄰田園南路,210路公交直達寨門。2007年開始,為了大力發展龍井村鄉村旅游,全村民居根據“修舊如舊”的原則,按照布依族民居傳統風格進行了立面改造。2011年,全村每條巷道,都以不破壞村寨原始風貌為標準,不牽網拉線,安裝了太陽能路燈,既方便了村民出行,也保護了村寨的自然風貌。為了營造良好文化氛圍,村里還陸續修建了文化廣場、體育健身路徑、廉政文化長廊等文化基礎設施。在產業方面,龍井村主要發展鄉村旅游業和觀光農業,現有25家餐飲,已運營的5家民宿和正在裝修的10棟民宿。此外,還有民族文化體驗場所,刺繡坊、傳習坊、酒坊、染坊、陶藝坊、書畫坊、簸箕畫坊、織布坊等,營造了眾多旅游興趣點。

結語

民族村寨旅游的良好發展是以科學完善的政策及組織為基礎、市場導向為核心、人才資源為依托、基礎設施建設為輔助的綜合作用結果。應該加強創新水平,借助貴州省布依族龍井村的民族村寨旅游成功經驗,集聚文化生產力要素,以探索民族村寨特色旅游的發展模式,增強民族村寨特色發展的文化生產力。首先,為打造優質的旅游生態,應加強組織要素。其次,要探索以多元方式實現資本保障,增強資本要素。再次,需加強專業人才的培育和引進,完善人力要素。最后,要優化民族村寨物理空間,提升村落的基礎設施要素。

參考文獻:

[1]? ?伍文義.簡論布依族的祭龍儀式與龍崇拜觀念[J].貴州民族研究,2000,(3):126-129.

[2]? ?徐霞客.徐霞客游記[M].武漢:崇文書局,2017.

[3]? ?劉昱彤.布依族傳統節日“六月六”研究[D].貴陽:貴州民族大學,2021.

[4]? ?道格拉斯.潔凈與危險[M].黃劍波,柳博赟,盧忱,譯.北京:民族出版社,2008.

[5]? ?岑永楓.青巖鎮志[M].貴陽:貴州人民出版社,2004.

[6]? ?張克.龍[M].貴陽:貴州人民出版社,1988.

[7]? ?崔海洋,卓雯君.基于主客易位視角的民族村寨旅游開發路徑研究[J].貴州民族研究,2021,42(4):149-158.

[責任編輯? ?若? ?云]