青年亞文化視域下的特色育人群體研究

劉鈺清

摘要:過去,B站曾經是娛樂的樂園,如今,“學習”“直播學習”卻成為另外一個功能,深受大學生群體的追捧,甚至自主形成了“B站學習人”特色育人群體,為網絡思政帶來新的啟示。在青年亞文化的視角下,他們通過“多樣學習課”和“花樣學習法”塑造風格形成身份認同,構建起學習共同體。但青年亞文化終歸是一種邊緣性的文化,主流文化意識形態和商業的雙重收編成為其最終宿命。因此,思政工作者要引領好這類分解正統話語權的文化意識形態群體,通過挖掘優秀育人手段、尋找正面典型來開辟大學生思想政治教育新途徑。

關鍵詞:青年亞文化;B站;育人群體

中圖分類號:G4文獻標識碼:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.23.076

嗶哩嗶哩彈幕網(以下簡稱B站)作為視頻行業內的翹楚,如今已擁有15個內容分區,月活躍用戶達2.67億。尤其是其彈幕文化,互動性強、參與感高、內容量充實,受到越來越多青年人的喜愛。

2018年,網絡視頻平臺掀起了一股“學習熱潮”,以B站為代表的大量大學生用戶集體進行“云學習”“直播學習”。2019年4月,央視網《知道嗎?這屆年輕人愛在B站上搞學習》一文發出后,更是引發熱議,開啟了網絡學習新通道。根據B站的Q3財報顯示,2021年在B站上進行學習的用戶達到1.83億,是中國在校大學生數量的近4.5倍。B站知識內容區中的科學科普類內容同比增長1994%。這批“個性化”的學習用戶表現出獨特的青年亞文化風格,打造出青年人的學習園區,并被冠以“B站學習人”的獨特代號,推動了互聯網內容從娛樂化向知識化發展。這已經成為直播短視頻領域以及思政領域一個不可忽視的文化現象。

1育人生態群像:Z世代的新勢力

整體來看,B站創作者群體迅速壯大。截至2021年12月,月均活躍UP主已有270萬、增長幅度61%,月投稿量超過1000萬、同比增高80%。B站《2021 B站創作者生態報告》顯示,2011年至2021年,十年間的B站創作者數量飛速增長,高達1512%。僅僅是2020年9月至2021年8月這一年內,UP主投稿視頻播放量就超過4500億,其概念相當于平均每個中國人在B站觀看了300個視頻。

1.1育人群體年齡分布

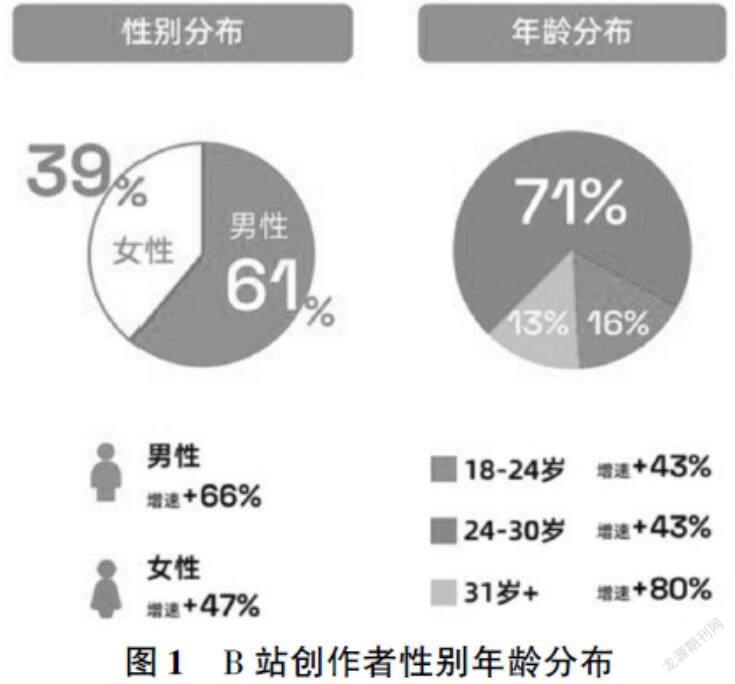

年齡方面,24-30歲人群是B站最主要的育人力量。這是青少年成長過程中的“拔節孕穗期”,充斥著對未來人生的想象、對理想生活的試探以及對刻板規矩的抗拒。如圖1所示,有13%的創作者年齡在31歲以上,比2020年增加了80%。男女比例上,61%的UP主是男性,39%為女性。無論觀看者是何種身份:大學生、職場人抑或是退休人士,都有在B站分享生活、交流學習的需求。

1.2育人群體地域分布

地域方面,不同區域的創作者生產的內容文本也有所差異。在創作者增速最快的五所省份里,山西側重于生活日常和搞笑視頻;河南側重于人文歷史、國風和校園學習;湖南在游戲和數碼科技方面貢獻較多;江西偏好財經商業和生活日常;云南則多見于手工和科學科普。

在這些創作者里,育人群體的比重上升顯著。2021年,知識區創作者規模增加92%,覆蓋海洋生物、醫藥、社會歷史、文化、計算機等眾多學科應用領域。已有多達300位名師專家學者入駐B站,其中包括中科院院士汪品先、華中師大教授戴建業、中國政法大學教授羅翔等。800余家認證高校號與近萬個學院也已入駐B站。軟件技術、視頻剪輯、美妝穿搭、國學詩詞、育兒親子等豐富的學習內容使得站內流行一句話:“B站是個寶,只要用得好,清華北大跑不了。”由此引發形式各異的“Z世代”學習模式,演變成網絡育人新型群體。

2風格標識:群體性狂歡

風格(Style)一詞貫穿伯明翰學派的理論中,被視為亞文化的核心。一方面,風格是身份認同的表達。另一方面,“風格”是一個動詞,是對身份認同的追求和建構。主要有三種形式的體現:形象、品行、行話。形象:如大金鏈子小手表,二次元等。品行:如中二、不服管、剛等。行話:如yyds、(永遠的神)、xswl(笑死我了)、zqsg(真情實感)、內卷、凡爾賽等。風格的重點在“品行”,只有具有“顛覆性”,才能真正成為一種亞文化。因此,風格既是個人身份或趣味的表達,也是劃分內部與外部的動態“分類”,不僅成為個人的符號,更是群體的圖騰。“B站學習人”育人群體所展現的風格主要表現在兩個維度:“多樣學習課”和“花樣學習法”。

2.1維度一:“多樣學習課”

所謂“多樣學習課”,即制作獨特“風格”的學習視頻或開設直播課,用輕松詼諧的傳播口吻,講述艱澀知識,從內容本身風格上吸引年輕人,勾起學習者學習的興趣。例如中國政法大學羅翔老師,作為刑事司法學院教授,他在課上總是用生動形象的言語講述法外狂徒張三的各類案例,使得法學這門嚴肅的學科多了幾分趣味,激發了眾多專業或非專業B站用戶學法的興趣。大家一邊聽羅老師講相聲,一邊翻開評論中的知識點認認真真地記起了筆記。而這種在B站學習知識的行為,也逐漸成為一件“具有風格”之事。

2.2維度二:“花樣學習法”

“花樣學習法”即打破原有的學習方式,改為“直播學習”“云學習”“打卡學習”等。選擇直播學習的人主要有兩類,一是可以自主學習,期待吸引更多的人參與學習的人;另一種就是需要有人監督才能提高效率的人。“直播間”作為獨具特色的網絡學習空間,打破了線下圖書館或自習室的種種局限——沒有人數限制、沒有資料分享限制,還可以給予陌生人鼓勵,實現對直播者“無形中的監督”。這種高度的社會臨場感不僅增強了陪伴性效果,也使得效率提高,加快了自己的學習進程。

3儀式:構建學習共同體

“B站學習人”育人群體通過使用B站獲得快樂,其實質是一種意義生產,那群體對個體及所在的群體的身份認同則是一種以情感為支撐的儀式表露。詹姆斯·凱瑞在研究中曾經借助傳播中的“儀式感”(ritual view)來描述一種共同的文化被創造,改造以及傳承的過程。他認為儀式感不但存在于信息的傳遞過程中,同時還存在于時間中,借助這種儀式感能夠使品牌中的個體身份更加明確。而在B站中,借助這種特殊性的儀式感,用戶的身份得到了有效的明確,形成了信息傳播互動性的特點,群體文化得以重視和強調。

從傳播學的維度上看,直播考研、學習等現象遵循了信息時代的事物客觀發展規律。社會化媒體傳播的特征,使得單獨個體在虛擬空間聚合成為可能。原本孤立、缺少溝通的個人通過網絡產生交集,逐漸演進成具有共同價值、共同身份追求的“學習的共同體”,為傳受雙方提供共通的語義空間。在B站學習的人上課前會在彈幕區齊齊刷“老師好”,下課則是“老師辛苦了”。還有專門的“課代表”整理學習筆記、維持課堂秩序。學習的人不僅可以在直播中和老師互動、和課代表請教問題、在刷屏中體會“知識的快樂”,更能個體獨自“直播學習”,在線學習打卡,在“全景敞視監獄”里借助“他者的凝視”進一步規訓自己。當然,無論是自己直播學習,還是群體互動學習,所有參與者都在B站享受到了“學習的共同體”。

在這個過程中,“參與度”成為關鍵詞。接受“學習”本身是一種被動地接受獲得,但是在“B站學習人”群體的追捧下,成為全民文化活動。無論是對學習視頻的再創作、對學習內容的分享制作、還是直播學習,都讓這個群體再次發揮了自己的創造性。人們不僅僅是在學習,接受知識,更是擁有自主權:改造知識、評價學習內容、參與二次創作等,演變成群體性生產,滲透出狂歡的意義。

伯明翰學派指出:“大部分青年亞文化的特點是尋求刺激及自我認同,找到自我存在的意義及價值,并且更加夸張地表達自由。”儀式感的建立正是為了身份認同和歸屬安全感,這也充分體現出網絡育人的基本特性。盡管借助B站所形成或拓展的人際關系具有匿名性的特點,但是其意識以及態度方面依然具有一定的相同點,這進一步反映出集體的共感共應對B站產生的重要影響。這種個體性與集體性的文化關系張力,使得“B站學習人”群體參與的育人根本動機獲得了現代性歷史境遇中的解釋。在這個過程中,亟須尋找正面典型模范來引領好這類分解正統話語權的文化意識形態群體。挖掘優秀育人方式,以開辟大學生思想政治教育新途徑。

4宿命:抵抗與收編

B站原本是以鬼畜視頻、亞文化為主導。但是近年來,央視CCTV紀錄頻道等主流媒體紛紛入駐B站,這又進一步預示著B站內容的主流化調整。

赫伯迪格在《亞文化:風格的意義》研究表明,亞文化的表達方式被整合和收編到主流文化占統治地位的社會秩序中去主要通過兩種途徑來實現。一種是商品,另一種是意識形態。B站中學習內容和商業交易的引進,使得“B站學習人”群體所創造出的文本在自我抵抗的同時,也成為意識形態和商業雙重收編的產物。

4.1途徑一:意識形態收編

意識形態的收編是主流文化制造出的道德恐慌,利用媒體來鞭策亞文化的風格模式,從而使亞文化群體趨向大眾,即亞文化的大眾化之路。主導性文化通過對亞文化行為貼標簽的方式,對亞文化群體制造出一種恐慌,而被貼上身份標簽的人會產生一種焦慮,迫使自己從不斷追求認同的道路中逐漸回歸到秩序性的主流社會中。“B站學習人”通過生產優質學習視頻或者積極參與學習過程向主流文化靠近,塑造出上進、博學的“偶像形象”,以此來帶動更多的人不斷學習,充實自己。2021年,B站創作者的內容獲得人民日報、光明日報等主流媒體報道轉發26730次,充分顯示出這個群體利用自媒體開展思政的靈活性和易接受性。

4.2途徑二:商業收編

青年亞文化的商業收編與意識形態收編并未明顯分開。商業收編有其自身的優勢,可以化文化元素為商品,以豐富多樣的形式呈現給受眾,便于更多的受眾接受新的事物。以考研直播為例,國外網站Twitch、YouTube Live 早在六年前就出現了以直播學習為內容的播主。2019年,各種商業自習室APP和考研復習直播課也通過B站開始進入大眾視野。無論是購買優質視頻或課程,抑或是交易學習資料,都是對亞文化的再創造,體現出社會利益和經濟利益。而反作用給生產者,即育人群體的,則是文本內容的創造與提升。

值得注意的是,主流文化對B站亞文化的收編是溫和的。究其原因,是B站亞文化的影響力并沒有那么具有侵略性,且擁有非常多專業而風趣的學習視頻,這也使得意識形態的收編進程并沒有那么徹底,以B站為代表的亞文化更是進行著自我的獨特抵抗。德賽圖認為,“抵抗”既不是暴力革命,也不是針鋒相對的正面沖突,而是“文化意義和象征意義上的一種‘抵抗”。如另類的“云學習”“直播學習”,打破原有的線下圖書館學習模式,把自己的后臺行為展示到前臺,與他人共享,從中得到愉悅或滿足。

5結語

隨著“B站搞學習”熱度的持續上升,特色鮮明的育人學習群體逐漸壯大。他們對于新鮮的學習方式接受程度較高,更加習慣利用碎片化時間看視頻和資訊;他們的思想更具復雜性,可能一邊刷著鬼畜哈哈大笑“娛樂至死”,一邊進入學習的殿堂,沉迷線性代數不能自拔。他們不再拘泥于以前的單向填鴨式教學,渴求新型的學習模式,當出現可選項時,他們往往會被吸引。

這樣的群體行為符合網絡時代的特性,同時也給網絡思政者帶來了新的啟示。

一是尊重他們的生活方式。國金證券研究報告曾指出,“95”“05后”多為獨生子女,生來與網絡相伴,成長過程缺失兄弟姐妹的陪伴,導致這代人孤獨而焦慮。因此,在他們擁有一定自主意識和行為能力后,就會傾向于通過各種方式獲得陪伴感,尋求身份認同。在他們眼里,學習已非簡單的掌握知識,強烈的情感互動訴求成為考量標準之一。因此,他們探索與自己相同圈層的人。思政教育也要與時俱進,用他們喜聞樂見的方式來進行社會連接,加強彼此的認同與合作,這樣思政教育才能“活起來”“動起來”,真正走進他們心里。

二是幫助他們進行自我實現。在馬斯洛需求層次的研究中,自我實現需求是人類需求的最高類別。Z世代注重自我表達,這是實現個體價值的重要方式。B站獨具特色的彈幕和評論區,給受眾群體營造出良好的環境氛圍。在觀看學習視頻或直播過程中如果產生疑問,可通過直接提問進行詢問,通常都會很快得到后來者、甚至是UP主本人親臨現場答疑解惑。在“虛擬人設”的外殼籠罩之下,用戶內心的真實的想法得到了自由解放,便不再憚力于情感抒發。匿名性的特點下不僅使各個興趣區的UP主盡情創作優質內容,吸引了“B站學習人”群體的關注和喜愛,還實現了個體的高峰體驗。

總之,“B站學習人”是網絡育人的新群體。思政教育工作者要利用好這個育人群體,幫助更多的人形成良好的學習習慣,拓寬學習途徑,把育人工作融入生活的方方面面,以形成特色鮮明、目標明確、組織完善的育人體系。

參考文獻

[1]Carey J.Mass communication and culture studies[M].In J Carey,Communication as culture:Essays on media and society.Boston,Unwin Hyman,1989:267.

[2]陶東風,胡疆鋒.亞文化讀本[M].北京:北京大學出版社,2011:6.

[3]李卓燃.社會階層視角下的青少年網絡平臺偏好研究——以b站與快手APP為例[J].現代商貿工業,2019,(18):13.

[4]陸揚,王毅.大眾文化與傳媒[M].上海:上海三聯書店,2000:124.