工程測量教學改革與課程思政建設的思考與實踐

周擁軍,段海娟

(上海交通大學 船舶海洋與建筑工程學院,上海 200240)

工程測量是土木工程專業的一門專業基礎課,授課對象一般為二年級本科生,主要介紹測量的原理和方法及其在土木工程中的應用。近年來,測繪科學技術快速發展,給土木工程應用帶來了新的變化[1-2]。首先,以電子水準儀、全站儀、GNSS接收機為代表的數字測量儀器全面取代以普通水準儀、光學經緯儀為代表的傳統測量儀器。其次,以低空傾斜攝影、三維激光掃描為代表的現代測量技術在土木工程中廣泛應用。同時,以BIM技術、數字孿生為代表的土木工程信息化的快速發展也對測繪技術提出了新需求。

目前,土木工程專業教材仍以介紹傳統大地測量方法和儀器操作為主,對現代測量技術的介紹相對較少[3-4]。數字化儀器的普及和商業軟件的應用,降低了非測繪專業人員使用測繪儀器的難度。在新的技術條件下,需要更新土木工程測量的教學內容和方法。同時,在專業課程中融入思政元素,把思政教育貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人是近兩年高校教學改革的重點和熱點。

已有研究對課程思政建設的關鍵問題與路徑進行了探索[5-6],在土木工程領域,也有學者針對具體課程提出了課程思政改革的思路[7-8]。在借鑒現有成果和經驗的基礎上,以面向土木工程專業的工程測量課程思政教學改革為例,重新設計了課程教學大綱,探討了融入課程思政的方法和內容,并結合教學實踐,對教學效果和存在的問題進行了分析。

一、課程改革的總體架構

課程思政改革不僅是在原有專業課程的教學內容中簡單地融入思政元素,而且需要對原有的教學內容和教學方式作相應調整,以保證課程的系統性、創新性和整體性。

在教學內容上,針對測繪技術自身的發展和土木工程需求的變化,刪減了傳統大地測量儀器和方法的內容,增加了現代測繪技術的原理和軟件介紹的內容,旨在面向土木工程專業學生系統介紹測繪的新技術、新方法,拓展測繪技術在土木工程中的應用。

教育部發布的《高等學校課程思政建設指導綱要》指出[9],專業課程思政要根據不同學科專業的特色和優勢,深入研究不同專業的育人目標,深度挖掘提煉專業知識體系中所蘊含的思想價值和精神內涵,拓展專業課程的廣度、深度,從課程所涉專業、行業、國家、國際、文化、歷史等角度,增加課程的知識性、人文性,提升引領性、時代性和開放性。

基于上述背景,在新教學大綱中,將教學內容分為測繪基礎知識、傳統測量技術、現代測繪技術、基礎測繪原理和土木工程測量5個板塊,并根據各個板塊的特點從測繪人物、測繪案例、測繪歷史、測繪科技、測繪應用等多個角度挖掘思政教育素材,實現從傳統的以知識和技能為主的教學目標到價值、知識、能力、素質和人格全方位育人目標的轉變(圖1)。

圖1 課程思政建設總體架構

二、課程思政設計

(一)課程思政育人目標

根據《高等學校課程思政建設指導綱要》的要求,課程思政應根據專業結合不同課程特點、思維方法和價值理念,深入挖掘課程思政元素,有機融入課程教學,達到潤物無聲的育人效果。根據工程測量課程的特點,從以下幾方面將思政要素融入教學。

(1)培養學生職業理想和職業道德。在傳統測繪部分,講述測繪人吃苦耐勞、精益求精、團結協作的工匠精神;在現代測繪技術部分,講述“自主創新、開放融合、萬眾一心、追求卓越”的新時代北斗精神。測繪技術不斷變革,但測繪工作者精準、務實、協作的職業操守不能變。

(2)加強中華傳統文化教育。“差之毫厘,謬以千里”“登高必自卑,行遠必自邇”。結合測繪技術中求實、求真的精神內涵,引導學生弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神,理解和踐行中國傳統文化中仁愛、誠信、正義等核心價值觀。

(3)培育和踐行社會主義核心價值觀。通過講述測繪技術發展的歷史,講述測繪人通過北斗導航、地理信息系統、高分辨率遙感等核心技術改變普通人的出行方式、服務國家重大戰略的案例,引導學生把“立足本職工作,勇攀科技高峰”的職業精神與社會主義核心價值觀融為一體,將個人的職業發展與建設社會主義現代化強國的責任相結合,厚植家國情懷。

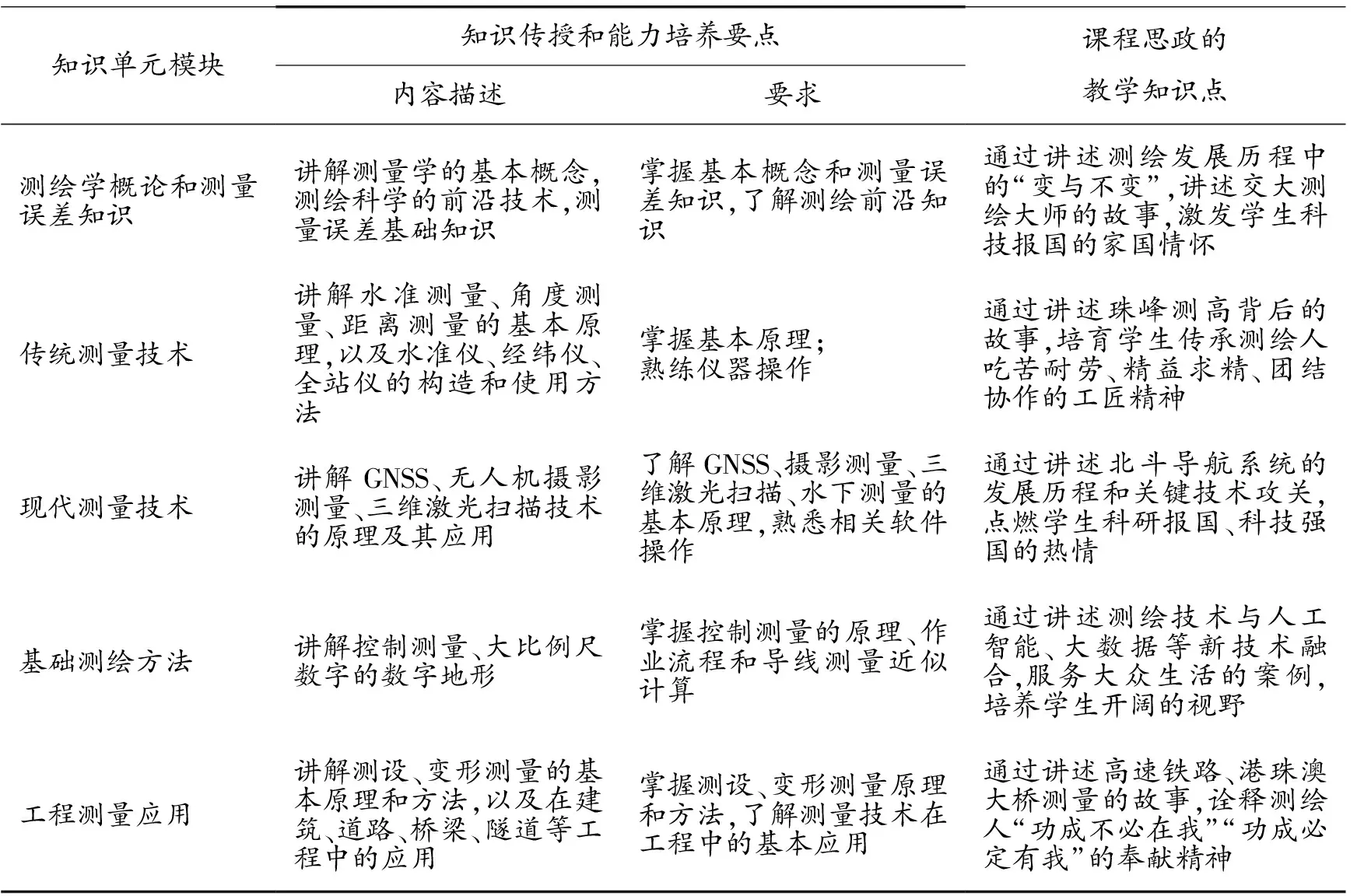

(二)課程思政教學與對應知識點設計

課程分為5個知識模塊,共十余個章節,針對每個模塊的特點,采用課堂講授、案例教學、實踐教學、分組討論等方式,在傳授知識的同時,通過思政教學知識點的設計(表1),提高教書育人的效果。

表1 知識單元模塊及思政教學知識點

(三)課程思政教學方法與舉措

通過在不同階段收集測繪案例、講述測繪故事的方式,將思政元素融入課程建設。在概述部分,通過圖說測繪發展歷史,講述交大測繪大師故事,傳授測繪精神。

1.圖說測繪發展歷史,講述交大測繪大師故事

從軍事測繪的角度,說明測繪技術的重要作用。通過講述身邊的人和事,培養學生愛學校、愛專業的情懷。早期的交通大學就有“鐵路科”“土木科”,而修鐵路首先需要測量和勘察,從交大土木系走出的測繪界泰斗級校友有陳永齡院士、方俊院士、王之卓院士。老一輩交大人以行動踐行“選擇了交大就選擇了責任”的誓言。武大測繪學科的院士大部分是王之卓先生的學生,其中,六院士同上測繪學概論課程,堅持了二十余年,他們是測繪精神的傳播者和踐行者。

2.在傳統測繪技術講述中傳承工匠精神

測繪工作是國民經濟和社會發展的先行性、基礎性工作,規劃設計、工程建設、科學研究、國防建設都離不開測繪工作。測繪工作異常艱苦,早期的測繪儀器和計算工具落后,但測繪人對高精度的追求不曾改變。測繪人不畏艱險,用腳步丈量祖國山河,用智慧繪制祖國地圖,從珠峰測量、無人區測量的故事入手,培養學生吃苦耐勞、精益求精、團結協作的測繪精神。

3. 在現代測繪講述中弘揚北斗精神

由北斗一號、北斗二號到北斗三號,測繪人最早使用美國的GPS,對GPS改變測繪模式、提高測繪精度和通過選擇可用性降低定位精度有切身體會。測繪人和其他行業人員一道攻堅克難,一步一個腳印,打造世界上定位精度最高的“國之重器”。特別講述了北斗建設歷程中退出伽利略計劃、搶占頻率資源、研制世界上精度最高的原子鐘的故事。

4. 在工程測量講述中發揚服務國家重大基礎設施建設的綠葉精神

測繪人甘做重大工程的鋪路石,為重大工程在勘察、設計、施工、運維中提供全生命周期服務。高鐵、隧道、橋梁、天眼等重要基礎設施的建設都離不開高精度測量技術的支撐。通過講述高鐵測量、衛星測量中保證工程精度的故事,詮釋測繪人“功成不必在我”“功成必定有我”的奉獻精神。

5.不忘測繪初心,抒寫砥礪奮進新時代的創新精神

隨著信息化、智能化的加速,測繪行業迎來了重大變革,無人機、無人船、三維激光掃描等技術已經普及,測繪人以自己特有的務實精神擁抱新技術,許多產品已國產化,改變了我們的生活。但目前高精度的測量儀器與國外產品相比還有較大差距,水下測量定位、深空測量等領域仍有許多問題待解決,需要砥礪奮進。

三、課程思政典型案例

(一)珠峰測量背后的故事,砥礪學生的意志和品行

在水準測量內容講授過程中,通過珠峰測高的例子,讓學生了解傳統大地測量工作的主要內容,導入本章要講述的水準測量原理和方法。通過講述1975年、2005年、2020年3次珠峰測高背后測繪技術變遷及背后的故事,融入思政元素,引導學生在學習專業知識的同時,領悟測繪精神的內涵。

作為承擔珠峰測量任務的國測一大隊自1954年建隊以來,堅持用雙腳丈量祖國大地,他們徒步行程6 000多萬 km,相當于繞地球1 500多圈,用血汗乃至生命繪出祖國的壯美藍圖。國測一大隊的歷史就是一部挑戰生命極限的英雄史。“國測一大隊” 被評為“感動中國2020年度人物”,給他們的頒獎詞中寫道:“六十多年了,吃苦一直是傳家寶,奉獻還是家常飯,人們都在向著幸福奔跑,你們偏向艱苦挑戰,為國家苦行,為科學先行,穿山跨海,經天緯地,你們的身影是插在大地上的獵獵風旗。”

珠峰測高背后的“意志”:人生猶如一段逆風行舟的苦旅,沒有一種大無畏的精神力量去搏擊風浪,就只能被沖垮、被淹沒。人,總是要有一點精神的,這就是人的意志。珠峰登頂背后的“堅持”:夏伯渝老人,1975年登珠峰時因幫助隊友,導致兩只小腿凍傷被截肢。盡管如此,他并未放棄自己登頂珠峰的夢想,于2018年5月成功登上了珠穆朗瑪峰。很多人失敗了,不是因為缺少才華,而是他們放棄了。有時,成功和失敗只在一念之間。自信、執著、富有遠見并不懈堅持,才會到達成功的彼岸。

水準測量的原理雖然很簡單,但仍然是傳統大地測量中最重要的測量方法。水準測量原理一直沒有變,但測量儀器實現了從傳統的大地測量儀器到數字化儀器的轉變,提高了測量的精度和效率。測繪工作者不畏艱險、精益求精、團結協作的職業操守和工作作風永遠沒有變。測繪技術的進步使儀器的操作更簡單,但在測量工作背后細致、嚴謹的作風在某種程度上比專業知識更重要。

(二)講述北斗導航系統發展歷程,厚植學生科研報國的情懷

北斗系統是“國之重器”,在軍事和民用領域均發揮重要作用,是世界上現有的三大導航系統之一,也是目前性能最好的導航定位系統。在GNSS原理與應用章節,以GNSS系統的軍事應用為例,講述中國建設北斗導航系統的必要性,以及建設過程中的艱難歷程。將專業知識與思政教育相結合,培養學生科研報國的情懷。

第一階段是“雙星定位系統”,在財力和技術都還不具備的情況下, 1985年,陳芳允院士提出利用兩顆地球同步軌道衛星開展雙星定位的設想。經過8年的艱難論證,1994年,北斗一號正式立項, 2000年,建成北斗一號系統。其間,與歐洲航天局簽署了聯合開發伽利略技術的合作協議并投資了約2億歐元,但歐洲航天局拒絕分享核心技術。

第二階段,2004年立項,2012年建成并開始進行區域服務,覆蓋亞太地區。北斗二號確立了北斗的技術體制,在高精度原子鐘的研發等多項關鍵技術上實現了突破。

第三階段,2020年北斗系統組網完成,服務全球,是目前世界上定位精度最高的全球衛星導航系統。

在講解GNSS定位原理和定位模式中,思政元素的引入培養了學生的自豪感和使命感,提升了課堂的吸引力。學生對北斗的重要性和定位精度也有了更深刻的認識。北斗系統的建設說明科技創新不能急功近利,需要腳踏實地,攻堅克難,因此,學生在學校要練好本領,打好基礎,才能實現科技報國之志。

四、 結語

教學實踐表明,課程思政提高了學生分析問題和解決問題的能力,提升了課程的吸引力和學生主動學習和思考的能力,在培養學生的職業道德素養、拓寬學生視野、激發學生探索未知等方面發揮了積極作用。但課程思政教學還存在以下不足:首先,教學方法上仍以傳統的知識講授為主,在知識教學和思政教育的無縫銜接、潤物無聲方面有欠缺。其次,思政知識的教育方式和方法離“入腦入心”的預期效果還有一定的差距。最后,課程思政還缺乏有效的評價方法,對教學和學習效果難以準確評價。在今后的教學工作中,需要借鑒其他課程思政教學改革的經驗,及時收集和分析學生的反饋意見,持續改進和完善。