對外直接投資、跨國并購績效與全球價值鏈重構

王 玥

(1.菲律賓中央大學,菲律賓 伊洛伊洛 5000;2.鄭州西亞斯學院,河南 新鄭 451100)

一、引言

隨著逆全球化負向影響日益凸顯,特定區域主體合作共識不斷增強,長期致力于打造高質量合作機制,參與全球價值鏈重構。《區域全面經濟伙伴關系協定》2022年1月1日正式生效,預示著各國開始以現代、全面、高質量、互惠方式加深合作國對外直接投資,提升全球價值鏈嵌入水平。同時,該協定也為中國對外直接投資提供政策優勢,促使國內自由貿易協議伙伴國貿易覆蓋率增加至35%左右,助力中國全球價值鏈重構參與能力獲得明顯提升。另外,近些年《數字經濟對外投資合作工作指引》《對外直接投資統計制度》《對外承包工程業務統計調查制度》等的出臺,進一步夯實中國對外直接投資根基,加速中國參與全球價值鏈重構進程。然而,部分學者提出對外直接投資在擴大本土市場規模的同時,逐漸暴露出“技術吸收不足、人力資本配置效率低下、產業融合受限”等跨國并購短板[1,2],在一程度上遏制本土市場結構轉型與全球價值鏈重構。尤其是在較低跨國并購績效的約束條件下,對外直接投資對全球價值鏈重構的影響作用日益引發爭議。為此,面向“雙循環”新發展格局,厘清對外直接投資、跨國績效并購對全球價值鏈重構的影響作用,并探究全球價值鏈重構的長效機制成為關鍵所在。

目前,學術界關于對外直接投資、跨國并購績效與全球價值鏈重構的理論及實證分析成果頗豐,但有關二者因果關系的研究仍處于初步探討階段。為厘清對外直接投資、跨國并購績效與全球價值鏈重構相關研究,文章從兩個層面對既有文獻展開評述:一方面,從對外直接投資影響全球價值鏈重構的視域出發,劉源丹、劉洪鐘(2021)認為,對外直接投資的集約邊際和擴展邊際會推動全球價值鏈重構,但這兩種促進效應更多體現在發達國家[3]。王挺惠(2021)研究發現,中國與“一帶一路”沿線國家對外直接投資水平提升,利于全球價值鏈嵌入程度提高[4]。陳志恒、紀希春(2019)提出,高標準、統籌性較強的對外直接投資利于中國躋身全球價值鏈高端環節,參與全球價值鏈重構[5]。另一方面,從跨國并購績效影響全球價值鏈重構的視域出發。郭威、王志強(2017)研究指出民營企業實施跨國并購,利于全球價值鏈地位提高[6]。楊連星、牟彥丞(2021)立足于制造業跨國并購數據,從行業及國家層面實證探討跨國并購逆向技術溢出促進全球價值鏈升級的作用機理,指出跨國并購對制造業全球價值鏈升級具有明顯正向驅動作用[7]。許家云(2022)基于制造業微觀企業數據,提出企業全球價值鏈分工地位提升是外資并購影響出口績效的重要結果[8]。

現有文獻為研究提供了有益借鑒與啟發,但仍有三個方面亟待展開深入探討:一是隨著全球化進程加速推進,各國企業跨國并購不均衡問題愈發凸顯,“弱肉強食”的跨國并購模式不利于貿易結構重塑,故將跨國并購績效納入全球價值鏈重構探討中尤為重要;二是因對外直接投資與全球價值鏈重構的關系建構需置于世界層面,單從中國視角探討對外直接投資對全球價值鏈重構的影響明顯有所不足;三是跨國并購績效對全球價值鏈的影響存在合理化區間,需探索跨國并購績效的最佳狀態,以最大化發揮對外直接投資對全球價值鏈重構的正向驅動效應。綜上,文章以跨國并購績效為切入點,進一步深化對外直接投資對全球價值鏈重構的研究,剖析對外直接投資對全球價值鏈重構的影響機制。同時,立足于2012—2020年全球208個國家和地區樣本數據,構建動態面板模型及面板門檻模型,實證檢驗跨國并購績效在對外直接投資與全球價值鏈重構關系中的門檻作用。另外,充分考慮到各國參與全球價值鏈重構的差異性后,進一步檢驗不同收入水平國家間對外直接投資影響全球價值鏈重構的異質性特征,為全球價值鏈重構順利推進及各國全球價值鏈地位攀升提供經驗借鑒。

二、理論概述與研究假設

1.對外直接投資對全球價值鏈重構的影響機理分析

隨著全球對外貿易開放程度逐漸提高,各國間合作、交流機會日漸增多。對外直接投資作為對外貿易開放與國際合作的重要表現形式,在一國經濟發展建設過程中發揮重要驅動作用,深刻影響著國家參與全球價值鏈重構。具體來看,對外直接投資對全球價值鏈重構的影響主要表現為:一是對外直接投資具有“集聚效應”。對外直接投資作為國際合作途徑,在勞動分工、技術創新、資本、制度等方面具有加大國際互動能效作用,有利于推動全球價值鏈重構。一方面,對外直接投資所產生的產業集聚可以提高企業交流互鑒頻率,提升企業專業化水平,驅動全球價值鏈重構;另一方面,產業集聚可吸引大量各國專業人才,這在助力國家間隱性知識順暢流轉的同時,還能強化各國創新技術應用能力,提升全球價值鏈重構能力。二是對外直接投資具有“溢出效應”。一國借助對外投資方式吸引大量外資企業入駐,推動本土企業技術、資本、勞動力等要素交互,能夠顯著強化本土企業知識交流。同時,還可發揮技術知識“溢出效應”,推動其他地區企業生產技術與知識存量提升,以規模化經營方式助力全球價值鏈重構。三是對外直接投資具有“競爭效應”。對外直接投資可吸引大量外來企業涌入本土市場,提升市場競爭水平。這促使當地企業主動學習外來先進數字知識,加大技術創新,推動全球價值鏈重構。另外,對外直接投資促使外來企業大量涌入,可強化本土企業創新行為,利于其創造更多極具市場競爭力的產品,擴大市場發展優勢,從側面促進全球價值鏈重構。鑒于此,提出以下假設:

假設H1:對外直接投資對全球價值鏈重構具有正向影響,且這種影響主要源自于對外直接投資的“集聚效應”“溢出效應”與“競爭效應”。

2.跨國并購績效的門檻效應分析

全球各經濟體跨國并購行為存在顯著差異,跨國并購績效也具有一定差距。由于各國對外開放水平存在差異,跨國并購績效較低的國家對發展中國家對外直接投資具有較大吸引力。跨國企業為加大貿易化程度,傾向于通過對外直接投資形式在跨國并購績效較低的國家開設分公司或并購當地企業,以獲得較大國際市場。該過程中,大量資本、技術涌入發展中國家,可能與該國原有資源配置與市場結構產生“對沖”現象,滯緩地區經濟發展,不利于全球價值鏈重構。同時,為擴大本土市場規模,東道國政府可能會選擇放低外商準入政策,即降低外商直接投資門檻,最終結果也會抑制其參與全球價值鏈重構,這主要體現于如下兩方面:一方面,一國較低的跨國并購績效可能會加大外商融入難度,致使市場資源配置失衡。若缺乏良性的外商準入制度,將致使一國跨國并購績效始終處于較低狀態,資源分布集聚區域整體創新技術知識水平難以快速提升,不利于全球價值鏈重構。另一方面,一國較高的跨國并購績效會激發企業間競爭,有效篩選國際管理和盈利能力較為突出、技術創新能力較強的外來企業,協同推動本土企業技術創新能力提升,有助于驅動全球價值鏈重構。鑒于此,提出如下假設:

假設H2:對外直接投資對全球價值鏈重構存在基于跨國并購績效的“門檻效應”,提高本國跨國并購績效有利于促進全球價值鏈重構,對外直接投資與全球價值鏈重構之間存在“U”型影響效應。

三、模型構建與數據說明

1.實證模型

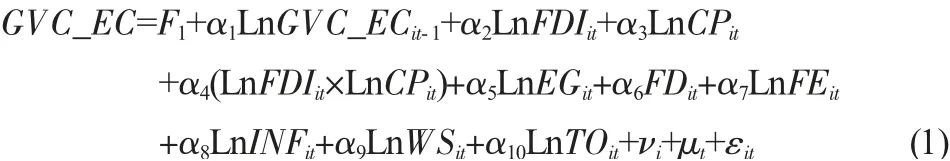

第一,為設計實證結果參照系,構建對外直接投資、跨國并購績效對全球價值鏈重構的調節效應模型,具體公式如下:

上式中,F1代表常數項;GVC_ECit代表全球價值鏈重構(被解釋變量);GVC_ECit-1代表全球價值鏈重構的一階滯后項,旨在探查前一期全球價值鏈重構對當期產生的影響;FDIit代表對外直接投資(核心解釋變量);CPit代表跨國并購績效(調節變量);LnFDIit×LnCPit代表對外直接投資與跨國并購績效的交互項。當交互項系數明顯為正時,說明對外直接投資對全球價值鏈重構的邊際效應隨跨國并購績效提高而遞增;反之,則說明對外直接投資對全球價值鏈重構的邊際效應隨跨國并購績效提高而遞減。另外,還引入六項控制變量,包括經濟增長(EG)、金融發展(FG)、財政支出(FE)、基礎設施(INF)、勞動力規模(WS)、貿易開放度(TO)。此外,αk(k=1,2,3,…,10)表示估計系數;i表示個體;t表示年份;νi代表個體效應;μt表示時間效應;εit表示誤差項。

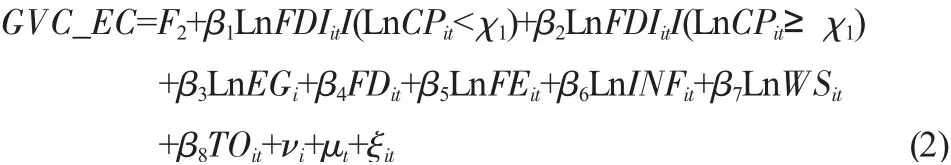

第二,參照Hansen(1999)[9]提出的門檻模型,將跨國并購績效設為門檻變量,在此基礎上構建對外直接投資對全球價值鏈重構的影響模型,具體公式如下所示:

上式為單一面板門檻模型,式中,F2代表常數項;CPit表示環境規制(門檻變量);βn(n=1,2,…,8)表示解釋變量估計系數;I(·)代表示性函數;χ1表示門檻值;ξit表示誤差項;其余變量表征含義同式(1)。進一步地,基于式(2)構建雙重面板門檻模型,具體公式如下:

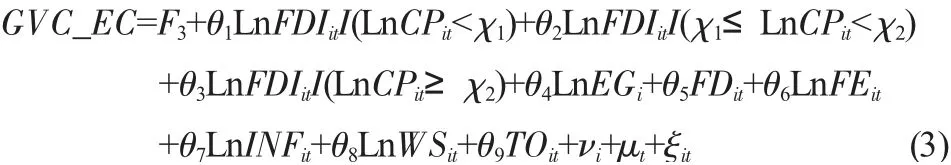

上式中,F3表示常數項;θm(m=1,2,3,…,9)代表解釋變量估計系數;χ1和χ2表示門檻值;ξit表示誤差項;其余所有變量表征含義同式(1)。

2.變量選取及數據說明

(1)被解釋變量

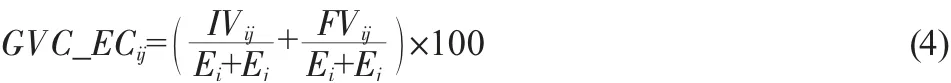

全球價值鏈重構(GVCR)。綜合既有研究[10-13],最終將全球價值鏈對外合作程度(GVC_EC)指數作為衡量全球價值鏈重構的替代指標。借鑒胡曉燕、郭樹華(2022)[14]的思路,構建測算全球價值鏈對外合作程度指數的公式如下:

上式中,i代表東道國,j代表母國,Ei代表東道國總出口額,Ej代表母國總出口額;IVij代表母國出口至東道國并被東道國二次出口產生的增加值,其同兩個國家出口額總和的比值可體現出東道國對母國中間品依賴程度;FVij代表母國出口增加值中源自于東道國的部分與兩國出口額總和的比值,可體現出母國對東道國中間品依賴程度。東道國對母國中間品依賴程度與母國對東道國中間品依賴程度加總可體現兩個國家間合作度。該數值越高,說明兩國間聯系越密切,即全球價值鏈重構程度越高。

(2)核心解釋變量

對外直接投資(FDI)。采用一國對外直接投資流量在全球對外直接投資流量中占比衡量對外直接投資。

(3)調節變量及門檻變量

跨國并購績效(CP)。依據吳小節、馬美婷(2022)[15]研究,跨國并購績效測算方法主要包括金融市場回報與財務會計指標。其中,金融市場回報是基于事件研究法測算累計異常收益表征股票市場的短期內回報。異常收益在財務與戰略績效中是一種較為常見和公認的并購績效衡量指標,而市場收購反應基本同收購后續表現一致,故最后選用累計異常收益作為跨國并購績效的替代指標。

(4)控制變量

經濟增長(EG)。在遵循一般性原則基礎上,選取國家人均實際GDP表征經濟增長水平。

金融發展(FD)。運用年末世界商業銀行各項貸款余額在一國GDP中占比衡量該國金融發展水平。

財政支出(FE)。選用財政支出在財政收入中占比衡量財政支出水平。

基礎設施(INF)。利用跨國企業高管人數對全球價值鏈基礎設施建設水平進行測算。

勞動力規模(WS)。利用跨國企業就業人員作為勞動力規模的重要表征。

貿易開放度(TO)。使用一國貿易總額在國民GDP中的占比進行衡量。

3.數據來源及描述性統計

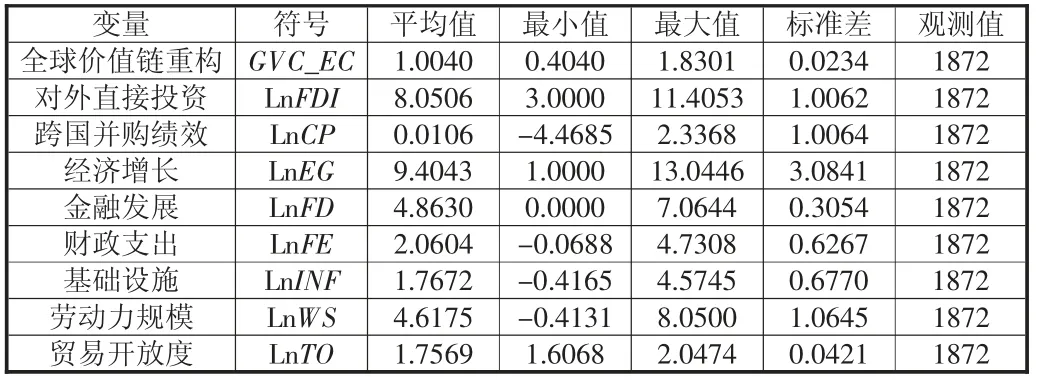

文章采用2012—2020年208個國家和地區作為研究樣本,所有數據均來源于TIVA數據庫、聯合國貿易與發展組織數據庫、世界銀行治理數據庫、世界發展指標數據庫、加拿大弗雷澤研究所數據庫、世界發展指標數據庫、聯合國貿易與發展組織數據庫、WIND數據庫,以及聚匯數據網站平臺。整體樣本和依據收入水平分組樣本的變量描述性統計如表1所示。收入水平分組標準來源于世界銀行,即樣本期內一國人均收入水平超過11906美元的國家和地區列為高收入組(包括179個國家和地區),在976~11905美元之間為中收入組(包括7個國家和地區),低于975美元則為低收入組(包括22個國家和地區)。所有變量描述性統計見表1。

表1 各變量描述性統計

四、實證結果與解析

1.模型檢驗

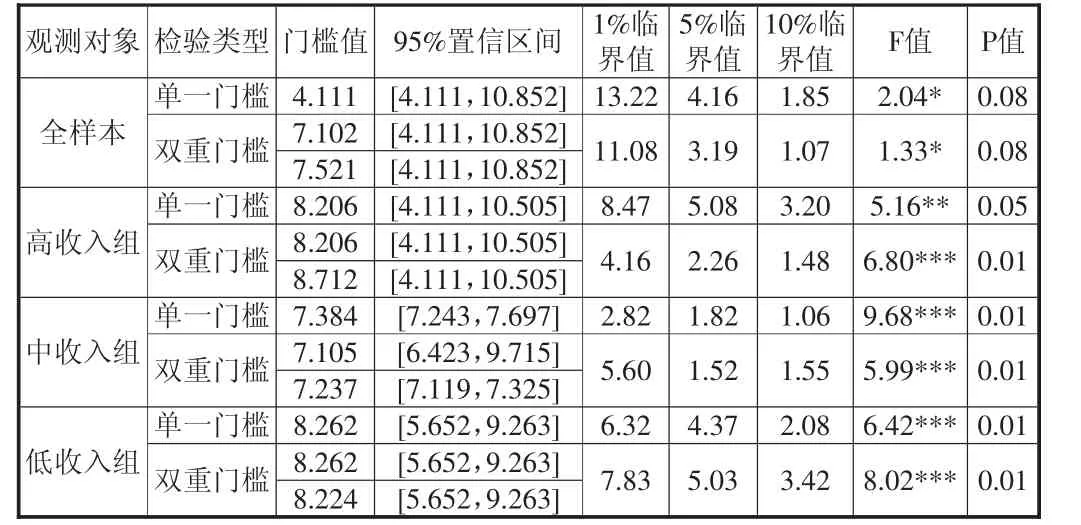

具體實證操作過程中,引入STATA15.0軟件,對門檻模型展開檢驗,得到門檻效應檢驗和門檻值估計結果如表2所示。結果可以發現:對外直接投資與全球價值鏈重構之間的確存在基于跨國并購績效的“門檻效應”。一方面,從全樣本分析來看,單一門檻和雙重門檻面板模型的“門檻效應”均通過了10%顯著性檢驗,門檻值分別是4.111和7.102、7.521;另一方面,從高收入、中收入、低收入分樣本檢驗結果來看,單一門檻和雙重門檻面板模型的“門檻效應”都通過了1%或5%顯著性檢驗。

表2 門檻效應檢驗和門檻值估計

2.計量結果分析

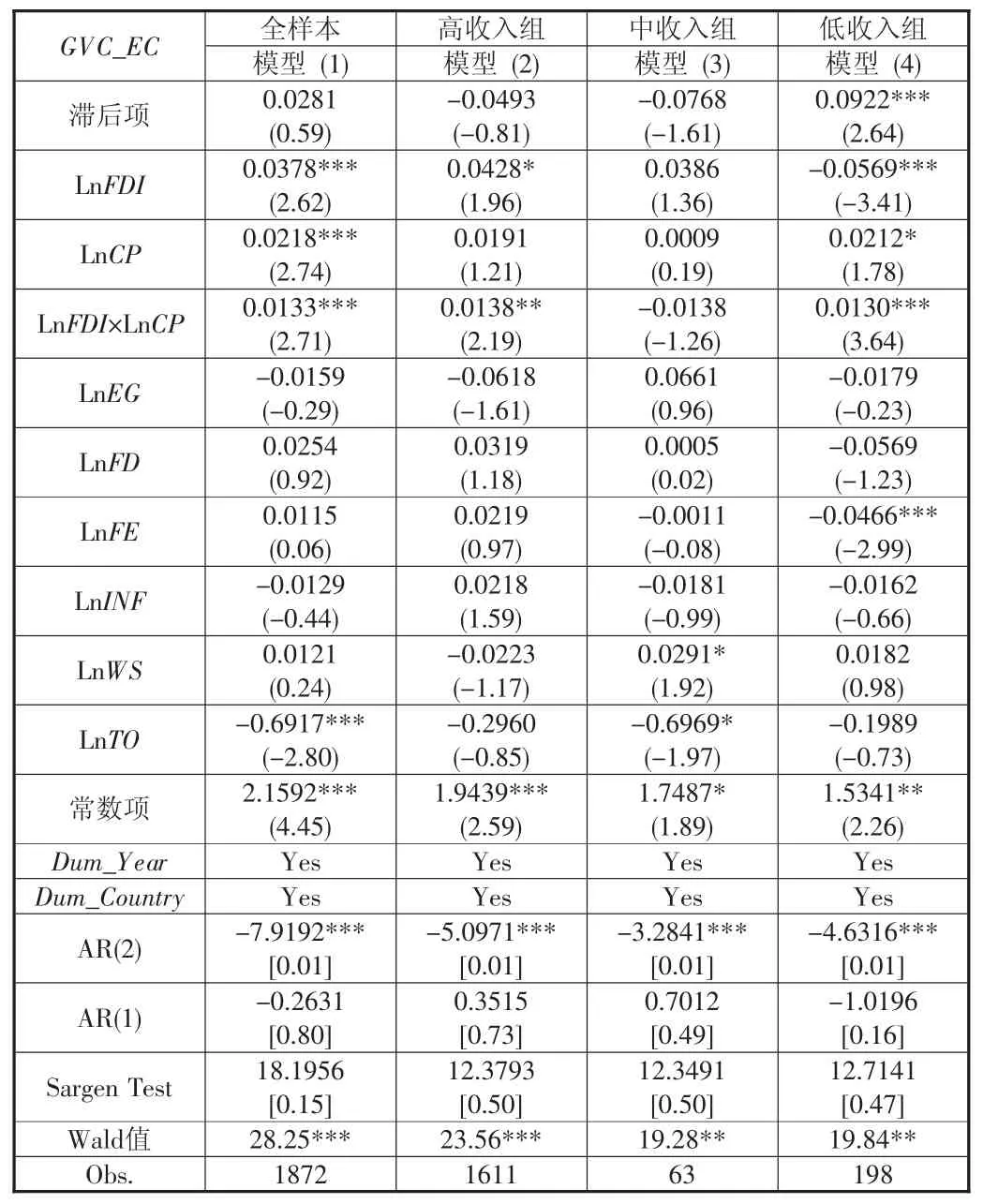

運用式(1)測算可得全樣本與不同收入水平國家和地區的分樣本結果(見表3)。

表3 計量結果

第一,對調節效應模型估計結果作出解釋。值得注意的是,因模型中引入了全球價值鏈重構的一階滯后項,故在此使用系統廣義矩估計法對動態面板模型展開分析。具體而言,從模型(1)全樣本考察結果來看,AR(1)、AR(2)檢驗結果顯示文章構建的動態面板數據模型形式具備有效性;Sargen檢驗結果表明模型中工具變量都屬于嚴格外生。再從具體變量回歸估計結果進行分析可以發現,對外直接投資在1%統計水平下對全球價值鏈重構具有正向影響,估計系數是0.0378;跨國并購績效對全球價值鏈重構的回歸估計系數是0.0218,并且通過了1%顯著性檢驗;對外直接投資與跨國并購績效的交互項和全球價值鏈重構之間也存在正向影響,估計系數是0.0133,且在1%統計水平下顯著。這充分表明,引入對外直接投資和跨國并購績效的交互項之后,對外直接投資對全球價值鏈重構的部分正向促進效應被跨國并購績效進一步提高。整體上,持續提高跨國并購績效可有效助力一國全球價值鏈地位提升,更好參與全球價值鏈重構。

第二,從不同收入水平國家異質性視角進行剖析。據模型(2)高收入組計量估計結果可知,對外直接投資在10%顯著性水平下有利于一國參與全球價值鏈重構,估計系數是0.0428;跨國并購績效對全球價值鏈重構的估計系數是0.0191,并不顯著;二者交互項與全球價值鏈重構具有正相關關系,估計系數是0.0138,通過了5%顯著性檢驗,表明二者之間存在一定互補效應。從深層次來看,高收入組國家和地區較高的跨國并購績效,在某種程度上強化了本國對外直接投資對參與全球價值鏈重構的正向效應。據模型(3)中低收入組計量結果可知,對外直接投資、跨國并購績效都對全球價值鏈重構具有正向推動作用,估計系數分別為0.0386和0.0009,但二者交互項卻與全球價值鏈重構存在負相關關系,估計系數是-0.0138。這表明,對外直接投資與跨國并購績效間存在替代效應,對外直接投資對中收入組國家和地區參與全球價值鏈重構的部分正向驅動效應被跨國并購績效削弱。據模型(4)低收入組估計結果可知,對外直接投資對全球價值鏈重構具有明顯負向影響,估計系數是-0.0569。這說明低收入組國家和地區應進一步提高本土對外投資貿易水平,創造更多與國外先進企業進行經驗交流的機會,促使生產管理知識逐漸擴容、技術手段不斷豐富,以此為參與全球價值鏈重構活動夯實基礎。同高收入組和中收入組估計結果類似的一點是,低收入組跨國并購績效同樣與全球價值鏈重構存在正相關關系,估計系數是0.0212,而且通過了10%顯著性檢驗。此外,低收入組國家和地區對外直接投資與跨國并購績效的交互項也可對全球價值鏈重構產生正向驅動效應,估計系數是0.0130,且在1%統計水平下顯著。這表明低收入組國家和地區不斷提高跨國并購績效,可在一定程度上削弱對外直接投資對本國參與全球價值鏈重構造成的負面影響。

據上述門檻模型檢驗結果可以發現,對外直接投資與全球價值鏈重構之間的確存在基于跨國并購績效的“門檻效應”。故在此利用式(2)和式(3)測算全樣本與分樣本的面板門檻計量估計結果,具體如表4所示。據模型(5)可以發現:當跨國并購績效小于4.111時,對外直接投資對全球價值鏈重構存在明顯抑制作用,估計系數是-0.0892;當跨國并購績效超過或等于4.111時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有正向促進作用,估計系數是0.0145,但并不顯著。這進一步驗證了對外直接投資對一國參與全球價值鏈重構的影響存在基于跨國并購績效的“門檻效應”,即當跨國并購績效較低時,對外直接投資對全球價值鏈重構的影響明顯為負;跨國并購績效不斷提高,對外直接投資對全球價值鏈重構的正向影響效應也在逐漸增強。可見,基于跨國并購績效的門檻效應,對外直接投資與全球價值鏈重構之間存在“U”型關系,由此假設H2得到有效驗證。據模型(6)回歸結果可知,當跨國并購績效低于7.102時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有驅動作用,估計系數是0.0122,但并不顯著,而且估計系數值相對較小;當跨國并購績效處于7.102和7.521區間時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有顯著正向影響,估計系數是0.0324;當跨國并購績效超過7.521時,對外直接投資對全球價值鏈重構也具有正向促進作用,估計系數是0.0116,但并不顯著。不難發現,隨著跨國并購績效逐漸提高,一國對外直接投資對本土參與全球價值鏈重構活動的正向推動作用越來越大。

表4 計量結果

鑒于全球不同收入水平國家間參與全球價值鏈重構能力存在明顯差異,對外直接投資水平也大不相同。為此,將全樣本劃分為高收入組、中收入組和低收入組三類樣本展開異質性檢驗,具體分樣本檢驗結果見表4。

第一,從高收入組視角出發,據模型(7)結果可知,當跨國并購績效小于8.206時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有負向影響,估計系數是-0.0182,但并不顯著;當跨國并購績效超過8.206時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有顯著正向驅動作用,估計系數是0.0234。模型(8)結果顯示,當跨國并購績效低于8.206時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有負向影響,估計系數是-0.0128,但并不顯著;但跨國并購績效在8.206和8.712區間時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有負向影響,估計系數是-0.0182,但并不顯著;當跨國并購績效超過8.712時,對外直接投資對跨國并購績效的影響顯著為正,估計系數是0.0381,在1%統計水平下顯著。為此,對于高收入組國家和地區而言,伴隨跨國并購績效逐漸提高,對外直接投資對其參與全球價值鏈重構的影響效應為正,即對外直接投資與高收入組國家和地區參與全球價值鏈重構間存在“U”型關系,這進一步驗證了假設H2。

第二,從中收入組視角出發,當跨國并購績效較低時,對外直接投資對全球價值鏈重構的影響為負,后續隨著跨國并購績效不斷提高,對外直接投資對全球價值鏈重構的影響逐漸為正,即對外直接投資與全球價值鏈重構存在“U”型影響效應。具體而言,據模型(9)估計結果可知,當跨國并購績效低于7.384時,對外直接投資對中收入組國家和地區參與全球價值鏈重構具有負向影響效應,估計系數是-0.0134,但并不顯著;當跨國并購績效超過7.384時,對外直接投資在1%統計水平下對中收入組國家和地區參與全球價值鏈重構活動具有正向驅動效應,估計系數是0.0488。據模型(10)估計結果可知,當跨國并購績效低于7.105時,對外直接投資對跨國并購績效具有負向影響,估計系數是-0.0174,但并不顯著;當跨國并購績效在7.105和7.237區間時,對外直接投資對跨國并購績效具有正向驅動效應,估計系數是0.0212,但并不顯著;當跨國并購績效超過7.237時,對外直接投資在1%統計水平下對全球價值鏈重構具有正向驅動作用,估計系數是0.0851。這充分表明,一國具備較高的跨國并購績效可緩減對外直接投資對本國參與全球價值鏈重構的負面影響,從而有效助推本國參與全球價值鏈重構能力提升,驗證了假設H2。

第三,從低收入組視角出發,一方面當跨國并購績效較低時,對外直接投資對低收入組國家和地區參與全球價值鏈重構的影響效應顯著為正;另一方面隨著跨國并購績效不斷提高,對外直接投資對低收入組國家和地區參與全球價值鏈重構的影響效應為負或逐漸減小。據模型(11)回歸結果可知,當跨國并購績效低于8.262時,對外直接投資在5%統計水平下對全球價值鏈重構存在正向驅動作用,估計系數是0.0296;當跨國并購績效超過8.262時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有負向影響,估計系數是-0.0116,但并不顯著。據模型(12)估計結果可知,當跨國并購績效低于8.262時,對外直接投資在5%統計水平下對全球價值鏈重構存在正向驅動作用,估計系數是0.0269;當跨國并購績效在8.262和8.224區間時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有明顯負向影響,估計系數是-0.0738;當跨國并購績效超過8.224時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有正向影響,估計系數是0.0112,但并不顯著。整體而言,隨著跨國并購績效不斷提高,低收入組國家和地區對外直接投資對全球價值鏈重構的影響效應逐漸減小甚至為負,此時二者間存在倒“U”型關系。

在上述分析基礎上,進一步觀測控制變量估計結果可知:貿易開放度對全球價值鏈重構具有正向促進作用。這主要是因為隨著一國貿易開放程度不斷加深和擴大,當地外貿企業全球價值鏈地位快速攀升,為本國參與全球價值鏈重構能力提供有益助力。對于全樣本、高收入組和中收入組國家和地區而言,國內經濟增長可以明顯提高本國在全球價值鏈中地位,促進全球價值鏈重構。為此,創設良好經濟發展環境可以為企業對外貿易發展提供充足資金,使其應用先進技術提高本國全球價值鏈地位,促進全球價值鏈重構。然而,低收入組國家經濟增長卻對參與全球價值鏈重構不利,這可能與低收入組國家和地區一直以來經濟發展水平都較為落后相關。對于全樣本和高收入組國家和地區而言,政府部門財政支出估計系數都為正,但中收入組和低收入組國家和地區財政支出對全球價值鏈重構具有負向影響。由此,文章認為一國政府部門對貿易市場過度干預可能會降低企業生產積極性,導致財政支持與政策扶持效應難以有效發揮,從而阻滯本國參與全球價值鏈重構進程。對于中收入組、低收入組國家和地區而言,需持續降低政府部門干預,提高科技投入水平,優化財政支出結構,驅動本土參與全球價值鏈重構能力提升。勞動力規模與全球價值鏈重構密切相關。從事外貿行業的就業人員增加所產生的人力資本積累可為全球價值鏈重構夯實人力資源基礎。金融發展對全球價值鏈重構具有正向驅動作用。究其緣由,商業銀行通過發放外貿融資信貸來促進行業生產效率提升,可有效驅動一國參與全球價值鏈重構。基礎設施對全球價值鏈重構也具有正向影響。鑒于此,進一步夯實國家內部公共基礎設施建設,大力優化本土公共基礎設施布局,將有助于本國參與全球價值鏈重構。

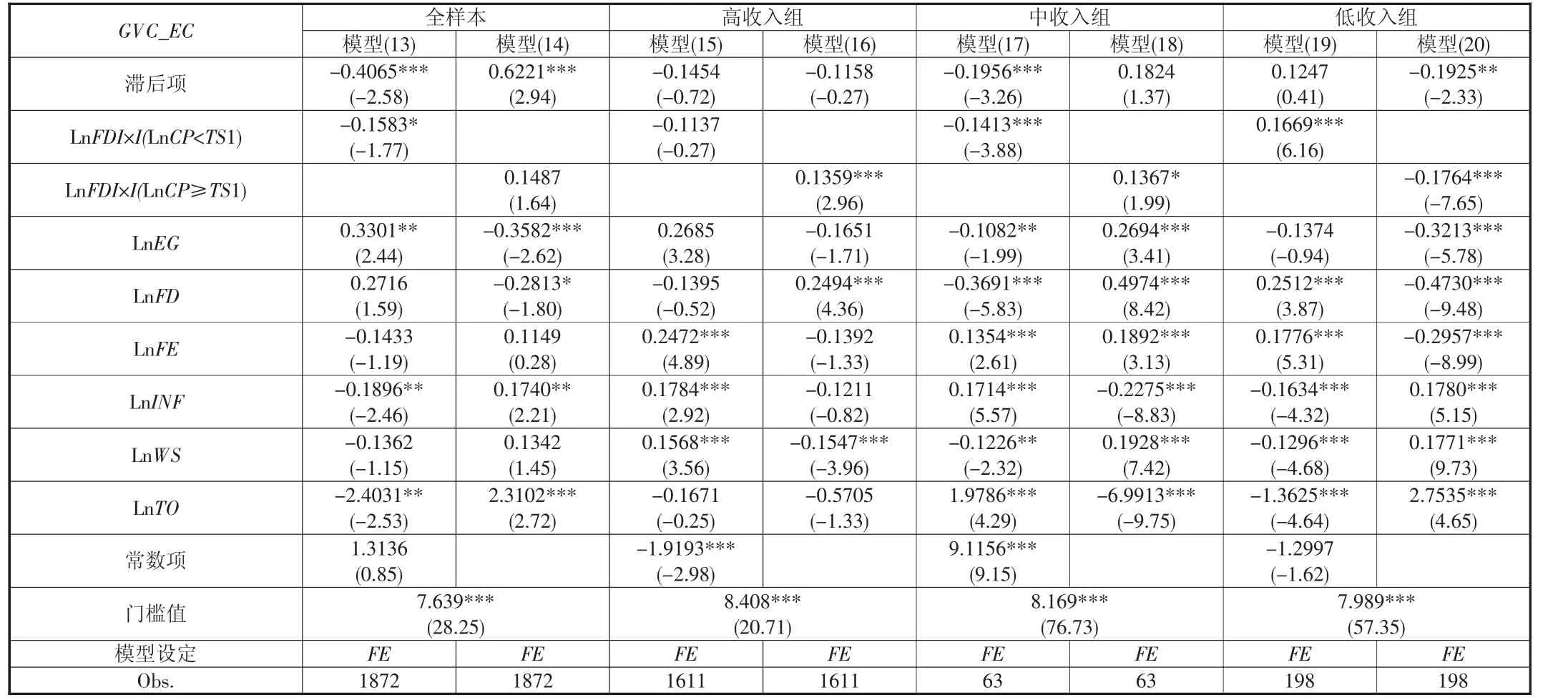

3.穩健性檢驗

各變量內生性問題會對估計結果準確性產生直接影響。研究中,全球價值鏈重構可能會影響對外直接投資。因參與全球價值鏈重構能力提升可有效吸引外來資本流入,而外來資本流入又會對全球價值鏈重構產生影響,故在此采用動態面板門檻模型緩解內生性問題[16],具體結果如表5所示。

表5 穩健性檢驗

第一,從全樣本視角來看,對外直接投資對全球價值鏈重構存在基于跨國并購績效的“門檻效應”,跨國并購績效提升對全球價值鏈重構具有正向影響,這與前文研究結論相吻合。據模型(13)和(14)估計結果可知,當跨國并購績效低于7.417時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有明顯負向影響,估計系數是-0.1583;當跨國并購績效超過7.417時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有正向驅動作用,估計系數是0.1487,但并不顯著。綜合全樣本穩健性估計結果來看,對外直接投資與全球價值鏈重構間存在“U”型關系,這也同前文實證分析結果相契合,初步說明研究結論具有穩健性。

第二,從基于不同收入水平的分樣本國家視角來看,對高收入組國家和地區而言,據模型(15)和(16)回歸結果可知,當跨國并購績效低于8.286時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有負向抑制效應,估計系數是-0.1137;當跨國并購績效超過8.286時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有正向影響,估計系數是0.1359,且在1%統計水平下顯著。鑒于此,隨著跨國并購績效進一步提高,高收入組國家和地區對外直接投資對全球價值鏈重構的影響效應逐漸由負轉變為正,即對外直接投資對高收入組國家和地區全球價值鏈重構的影響存在“U”型效應。對中收入組國家和地區而言,對外直接投資對全球價值鏈重構的影響存在基于跨國并購績效的“門檻效應”,當跨國并購績效較低時,對外直接投資對全球價值鏈重構的影響明顯為負;隨著跨國并購績效不斷提高,對外直接投資對全球價值鏈重構的影響效應顯著為正。可見,中收入組國家和地區對外直接投資對全球價值鏈重構的影響存在“U”型效應。具體來看,據模型(17)和(18)估計結果可知,當跨國并購績效低于8.047時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有明顯正向抑制作用,估計系數是-0.1413;跨國并購績效超過8.047時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有明顯正向驅動作用,估計系數是0.1367。對低收入組國家和地區而言,當跨國并購績效較低時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有顯著正向影響。據模型(19)估計結果可知,當跨國并購績效低于7.867時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有顯著正向影響,估計系數是0.1669;隨著跨國并購績效不斷提高,對外直接投資對全球價值鏈重構的影響效應為正。據模型(20)估計結果可知,當跨國并購績效超過7.867時,對外直接投資對全球價值鏈重構具有明顯負向影響,估計系數是-0.1764。不難發現,低收入組國家和地區對外直接投資對全球價值鏈重構的影響存在倒“U”型效應。

依據上述穩健性檢驗結果,總體上對外直接投資對全球價值鏈重構的影響存在逐漸遞增的“U”型效應,不斷提高跨國并購績效有助于驅動全球價值鏈重構。從區域異質性視角出發,高收入組、中收入組國家和地區提高跨國并購績效可以有效驅動全球價值鏈重構。因此,研究結論具有穩健性。

五、主要結論與政策建議

文章深入剖析了對外直接投資、跨國并購績效對全球價值鏈重構的影響機理,并構建動態面板模型及面板門檻模型實證檢驗對外直接投資影響全球價值鏈重構的跨國并購績效高低問題。研究結果顯示:第一,理論意義上存在對外直接投資→跨國并購績效→全球價值鏈重構的傳導路徑。第二,總體上對外直接投資對全球價值鏈重構的影響路徑呈先抑制后促進的“U”型變化曲線,跨國并購績效在二者間充當調節變量與門檻變量。較高的跨國并購績效可緩減對外直接投資對全球價值鏈重構造成的損失,從而有效驅動全球價值鏈重構,這一研究結論在穩健性檢驗后仍然成立。第三,對外直接投資對全球價值鏈重構的影響存在明顯異質性特征,即當跨國并購績效跨過門檻值時,對高收入組、中收入組國家和地區參與全球價值鏈重構發揮正向調節作用,對低收入組國家和地區發揮負向調節作用。

基于上述主要結論,提出以下政策建議:

第一,強化對外直接投資正向驅動能效。政府部門一方面應鼓勵國內企業在服務業、農業、能源資源、高新技術和先進制造、產能和裝備、基礎設施等方面引進境外投資;另一方面也要呼吁企業避免在體育俱樂部、娛樂業、影城、酒店、房地產等領域加大非理性境外投資,以此助力對外投資實現“高水平”和“高質量”發展。同時,應制定并出臺精準化外貿扶持政策,合理配置產業結構,促使跨國并購績效不斷提升。

第二,發揮跨國并購績效正向調節作用。各國應因地制宜推動本國對外直接投資與全球價值鏈重構實現協調發展,在堅持提高跨國并購績效的前提條件下推行差異化外資引入策略。鑒于較高的跨國并購績效對高收入組和中收入組全球價值鏈重構發揮正向調節效應,在此建議高收入水平組、中收入水平組國家和地區應充分利用自身優勢,不斷提高對外直接投資水平。此外,低收入組國家和地區應確保國內資源要素供應匹配生產力需求,著力引進先進技術密集型企業,持續推進技術創新水平提升,為本國更好參與全球價值鏈重構夯實“話語權”。

第三,釋放對外直接投資和跨國并購績效潛在紅利。各國可鼓勵地方政府部門將資源適當向跨國企業傾斜,實施高投入和強基建產業技術水平提升策略,引導跨國企業逐漸從粗放型向高質量生產模型轉變。如此,不僅能有效助力本國全球價值鏈地位提升,還可充分發揮對外貿易和投資過程中對全球價值鏈重構的驅動作用。此外,還要推動本國貿易發展結構和貿易發展方式從深層次轉型,最大限度降低跨國并購績效引發的全球價值鏈地位下滑損失,加速提高全球價值鏈重構參與能力。