我國積極心理學取向的大學生心理健康教育實踐研究

——基于中文文獻的分析

蔣燕賓

(廣西科技師范學院 廣西來賓 546199)

積極心理學思想給心理健康教育帶來了認識理念、研究范式、實踐導向等方面的根本性轉變。為此,本文以大學生心理健康教育實踐研究為切入點,圍繞積極心理學取向,對我國大學生心理健康教育實踐研究的狀況、成果進行梳理,總結規律、發現問題,以充分地發揮積極心理學在大學生心理健康教育的指導作用,更好地提升心理健康教育的育人功效[1]。

一、實踐研究的基本概況

筆者以中國知網為文獻源,以積極心理為主題精確查找,檢索范圍為總庫,檢索時間為1998年1月-2021年1月,共檢索到學術期刊文獻4326篇,學位論文958篇,再分別結合大學生、干預、實踐研究等主題進一步在結果中搜索,剔除大學生以外對象、影響因素調查分析、策略途徑探討、相關綜述等純理論闡述文獻,同時根據現有發表的研究成果中的參考文獻進行二次檢索,共得到學位論文11篇,實踐研究文獻63篇。這些文獻呈現的主要特征可以從以下兩個方面進行考查。

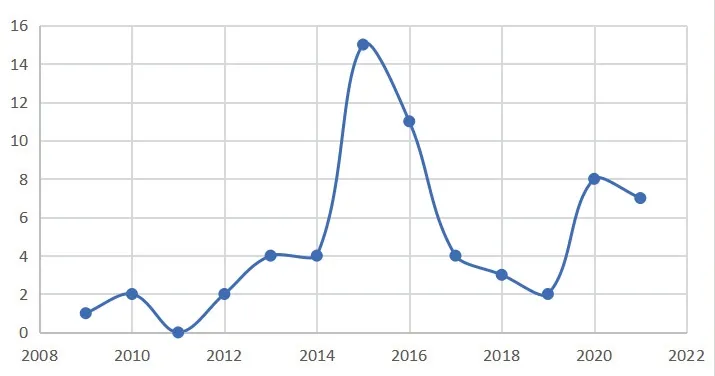

1.文獻數量分布

以2009年為分界點,積極心理學取向的大學生心理健康教育實踐研究逐漸增多。搜索到的文獻里,2009年出現第一篇積極心理輔導實踐的文獻之后,2009-2014年期間以每年1-3篇的幅度緩慢增加(2011年文獻為0),2015、2016年猛增到達峰值,分別發表了15、11篇文獻,2017年-2021年遞減到均數4篇左右,其中2020年8篇,2021年7篇。可見,積極心理學在大學生心理健康教育的實踐研究經歷了一個起步、熱潮、趨于平穩的一個發展趨勢(圖1)。

圖1 年份與篇數

2.研究對象涵蓋面

研究對象多集中于普通意義上的大學生,其中以大學生(本科生)為研究對象的文獻有50篇,占比79.4%。從年級來說,有一年級新生,也有大二、大三、大四年級的學生,其中以一年級新生為研究對象的文獻有10篇,占比15.8%;從專業來說,有理工科大學生、醫學生、本科護生;從性別來說,有針對大學女生的專門研究;從特殊群體來說,有貧困生、雙困生、留守經歷大學生、農村大學生。從對象人數來說,既有群體研究,也有個案研究,既面向正常健康的大學生,也針對某些特殊群體如網絡成癮、抑郁、自殺意念的大學生,有一定的覆蓋面(圖2)。

圖2 研究對象與篇數

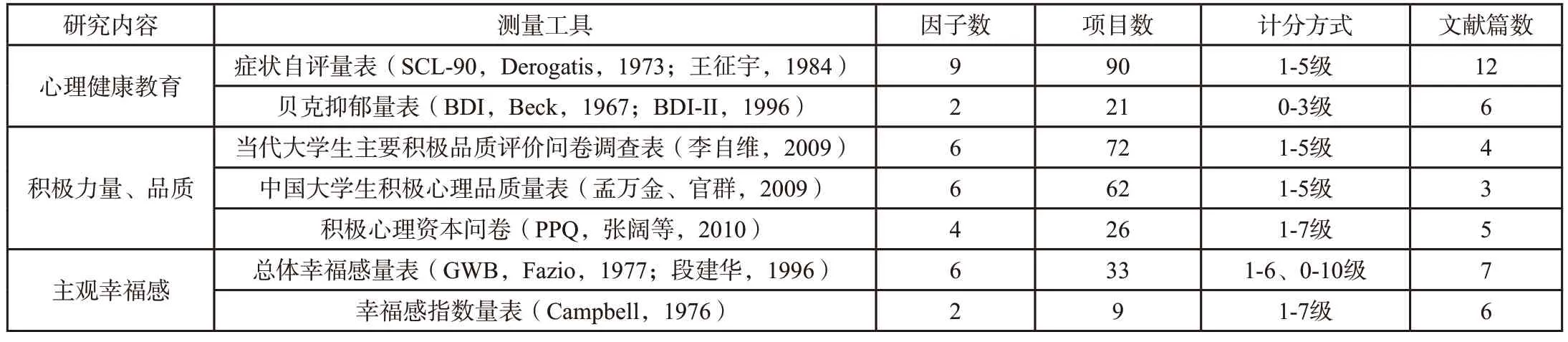

二、實踐研究內容方面

對檢索到的文獻進行梳理發現,近年來,我國研究者主要從大學生心理健康教育、積極心理品質、主觀幸福感、抑郁、積極心理資本五個方面內容進行了積極心理學取向的大學生心理健康教育實踐研究(表1)。通過梳理文獻可以看出,國內研究者能緊跟積極心理學思潮,努力踐行積極心理學給大學生心理健康教育帶來的新理念、新思想、新導向。實踐研究成果充分地體現了積極心理學給大學生心理健康教育帶來的新影響、新變革[2]。

表1 大學生心理健康教育實踐研究內容

1.心理健康教育方面

心理健康教育方面的實踐研究有38篇(60.03%)文獻,這方面研究可分為以下三類。

(1)心理健康教育模式比較。積極心理學取向下的大學生心理健康教育模式與傳統的心理健康教育模式相比更有優勢嗎?實踐研究結果表明,答案是肯定的。朱翠英等以SCL-90量表和主觀幸福感量表為效標進行了準實驗研究,實驗組學生進行積極心理素質教育,對照組學生則進行傳統心理健康教育。結果表明,相比傳統心理健康教育,積極心理素質教育可以更顯著地提高大學生心理健康水平、主觀幸福感水平。

(2)積極心理干預有效性研究。尹佳駿等通過積極心理學取向的團體心理輔導對大學新生進行為期2個月的積極干預。結果表明,經過設計的積極團體心理輔導有效地提升了大學新生的社會滿意度、幸福感水平。江偉等對大學生給予包括自我價值、心靈成長、人際信任、情緒管理、品味幸福等8個主題積極心理素質教育干預,為期8周。干預結束后發現,實驗對象在自尊水平、人際信任和主觀幸福感方面有了積極顯著的改變[3]。

(3)積極心理學取向的心理問題應對。與傳統偏病理方向的干預不同,研究者嘗試以積極干預應對學生的心理問題。以對抑郁大學生進行積極干預為例,在2016年、2015年各發表了3篇相關文章。

2.積極力量、品質方面

幫助學生發現,并學會利用自身的積極力量、品質是積極心理學取向的大學生心理健康教育的主要任務之一。關于積極心理品質方面相關的研究,尹晨祖、吳潔芳等從智能與知識、正直與勇氣、人性與愛、正義與合作、自我管理與謙遜、靈性與超越六個因子考查了積極心理干預對積極心理品質的培養效果。

3.主觀幸福感方面

幫助所有人追求幸福是積極心理學應遵從的價值追求。發展和培育人的積極品質,也有利于增加個體的主觀幸福感。檢索到的文獻中,以主觀幸福感為主題的實踐研究大致可分為兩個研究方向。一是主觀幸福感與心理健康積極傾向指標,如自我效能感、心理健康水平,積極心理品質等的相互影響;二是主觀幸福感與心理健康消極傾向指標,如壓力、焦慮、抑郁等的相互影響,探討了積極心理干預對大學生心理健康的影響效果。

留守兒童是我國經濟發展中出現的一個特殊的群體,留守經歷大學生自然也是一個特殊的群體。實驗設計上,吳丹萍等在心理資本干預(Posi-tive Psychological Capital Intervention,PPCI)模型基礎上,根據選取被試樣本的具體情況,設計出符合研究實際需要的“貴州省大學生積極心理資本干預方案”、郭玉芳等人征得Seligman 教授的授權同意后,將塞利格曼的“8周集體積極心理治療方法”轉化為中文版,經過規范嚴謹的討論、修正,形成中文版“8 周集體積極心理治療方法”,均為實踐研究順利進行奠定了良好的基礎[4]。

三、測量工具方面

大學生心理健康教育實踐研究主要使用的測量工具見表2所列。測量工具以國外或修訂國外結構化自評問卷為主,信效度指標都較理想。梳理文獻發現,實踐研究測量工具首先呈現出多樣化的特點。由于研究思路各不相同,即使相同的主題,使用的測量工具也各有不同。例如,涉及幸福感的20項實踐研究,使用的幸福感量表有11個;有關抑郁的9項研究中,使用的抑郁測量工具有4種(BDI或BDI-II、SDS、DASS-21、SAS)。呈現出多樣化特點,如表2所列。

表2 大學生心理健康教育實踐研究主要測量工具

其次,測量工具還呈現出國際主流與國內主創相并存的特點。例如,在心理健康教育方面,當前使用最為廣泛的精神障礙和心理疾病門診檢查量表,也是國內大學生心理健康篩查的主流工具——癥狀自評量表SCL-90,在實踐研究中仍呈現出較高的使用頻率。幸福感的研究中,總體幸福感量表GWB使用頻率最高,這與羅小蘭等對國內教師主觀幸福感研究進行總結時的結果一致。我們還欣喜地發現,積極力量、積極品質方面的測量工具大部分采用了基于中國文化背景下開發的新工具。“當代大學生主要積極品質評價問卷調查表”是李自維基于Seligman對積極品質研究的基礎上,采用語義分析法對中國近現代文化對積極品質的概述進行分析,總結歸納出了70項大學生主要的積極品質。

四、研究范式方面

對搜索到的文獻進行梳理,發現57.8%的實踐研究是以積極心理學取向的團體輔導形式開展。積極團體心理輔導成了實踐研究的主要形式。研究設計上63%的實踐研究采用了2(實驗組、空白對照組)×2(前測、后測)因素設計。臧愛明等人對高攻擊性傾向的高職生,以積極心理團體輔導進行干預。干預研究結果顯示,積極心理團體輔導對職業院校大學生攻擊性地干預是有效的。徐曉涵等人對實驗組進行為期十次團體積極心理輔導,發現團體積極心理輔導對提高女大學生總體幸福感有顯著效果。

五、大學生心理健康教育實踐研究反思

積極心理學在我國大學生心理健康教育的實踐研究雖然取得了一定的研究成果,但總體上來說,還是處于起步階段,還不能緊跟當前我國大學生身心成長實際需求。實踐研究的內容還不夠全面具體,測量工具多為國外問卷、量表,測量維度顯得寬泛不夠明晰,實踐研究的思路途徑比較單一,直接影響了實踐研究的質量。

第一,從文獻搜索的數量上看,積極心理學取向的大學生心理健康教育實踐研究的文獻,在積極心理主題的文獻中占比仍是很小,需要研究者們繼續豐富實踐研究主題,加大實踐研究的力度。另外,積極心理學的研究分為三個層面,主觀層面上的積極主觀體驗、個人層面上的積極個人特質、群體層面上的積極社會組織。目前,個人、群體層面的實踐研究較少。

第二,實踐研究所用的測評工具以國外引進為主,缺乏符合我國國情、文化背景的考慮。有一些測評工具編制年代距今已有一定的時間,而其常模修訂沒有跟上社會環境、使用人群的特點的變化形勢,使測評結果的可信度受到影響。

第三,大部分研究者使用了實驗組、空白對照組,前后測的2*2因素設計,實驗設計思路比較單一,實驗實施的內容和程序還有待優化,實踐研究得出的結果也只限于如課程模式、相應心理品質改善提升效果的簡單比較,沒有很好挖掘實踐研究結果的效用。

六、大學生心理健康教育實踐研究展望

今后,我國大學生心理健康教育實踐研究應著重解決以下幾個問題:

一是豐富實踐研究主題。在個人層面上,研究者應關注幫助大學生認識并學會運用積極個人特質來解決學習生活中的問題。例如,參照Seligman提出的24種積極品質,除了開展積極心理品質測查以外,還應重點研究積極干預對學生的積極品質的影響機制。

二是推動編訂科學權威、符合我國文化背景的大學生心理健康測評工具,同時加快目前流行的國外引入量表大學生常模的修訂工作,以便進一步地提高積極心理取向的大學生心理健康研究的信效度,后續應在我國大學生相應量表的常模更新修訂上做出努力。

三是繼續優化研究路徑,完善研究設計。后續應進一步探究心理品質優化的長效機制。積極心理健康強調的是個體內各品質的變異,故研究技術上應采用變相的短期縱向研究方法,探討所研究的單一個體的多個變量值在不同時間點趨向于共同變化的規律。