《桃源別境圖》的敘事性研究和繪畫內涵分析

閆欣悅

摘 要:本文基于文征明桃源題材的內容、圖示語言和圖像要素,結合山水畫敘事性的相關理論,以《桃源別境圖》為藍本,就繪畫所展開的“進入桃源”“桃源之景”和“桃源遠去”三段敘事性畫面,通過對畫面中的山石、林木、水澤、漁人等要素的解讀,來梳理其中的繪畫敘事特征,探究長卷中敘事性的文化支撐背景、畫家表達的精神內涵、淺近趣味,以及生命基調和深層思想。

關鍵詞:《桃源別境圖》;敘事特征;淺近趣味;精神內涵

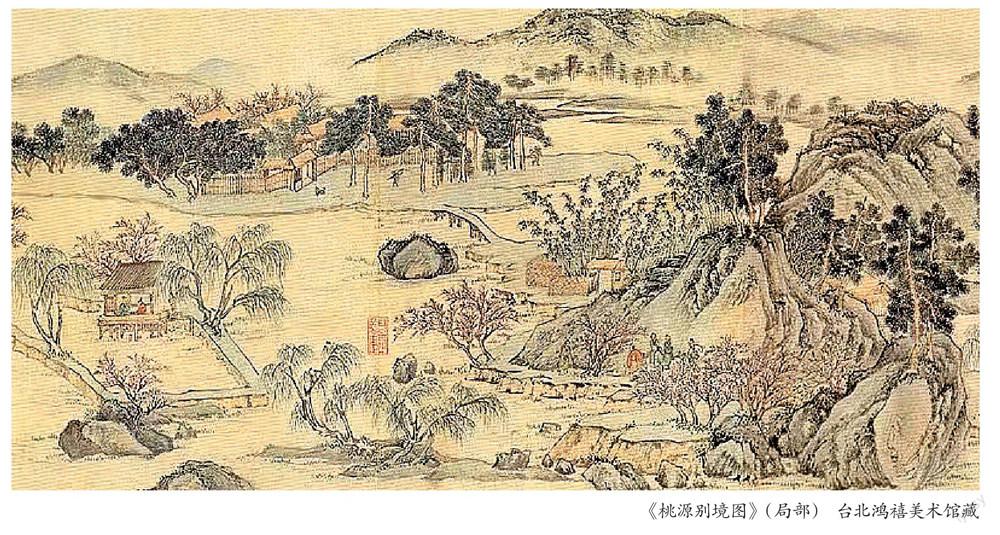

明代畫家文征明創作的《桃源別境圖》是以桃花源為主題的中國山水畫圖卷。“桃花源”“桃源圖”從東晉詩人陶淵明的《桃花源記》中產生后,便在繪畫題材中廣泛盛行。陶淵明在《桃花源記》中表明了“桃花源”為一處仙境,這一象征也逐漸成為中國文人心目中向往的隱逸世界。[1]王維也寫過《桃源行》,《桃源別境圖》便是以《桃花源記》和《桃源行》為依托,描繪出江南水村的面貌,且在內容的取舍和情節描繪方面獨具特色。在繪制《桃源別境圖》時,文征明在畫風上有所轉變,從宮廷風格轉向表現恬淡隱逸之感,構建出了一幅世外悠然雅靜的畫面。“桃源圖”多為三段式內容場景,畫面的空間排布富有節奏感;“桃花源”的故事情節連接巧妙,江南地區秀美的景色在畫面上一覽無余,是自然與人文相融糅的典范。

一、文征明的“桃源”題材繪畫相關背景

在明代中期,元、明的政治敵對情緒逐漸消失,統治者疲命于宮廷內部斗爭,也是在這個時候,江南出現了資本主義萌芽,城市的商業快速發展,市民文化迅速抬頭。蘇州地處江南,遠離宮廷,政治的控制力要小得多,文人畫家可以更自由地發揮,因此,他們在創作上顯示出了世俗性和時代性的鮮明特點。尤其在明中晚期,江南文人將理想的社會形態悉數再現到繪畫藝術上,使得桃源題材繪畫十分盛行。他們對桃源題材的描繪,在原有的故事基礎上,更多在于追求畫面的趣味與意境。

文征明所創作的現存的“桃源”題材繪畫有五幅,其中《桃源別境圖》為首作,繪制于嘉靖三年(1524),后用小楷題寫了王維的《桃源行》,后附“嘉靖甲申二月十日偶得佳紙,遙想桃源別境,遂作是卷。民望持去,隔數年復來索書,錄此終之。衡山居士文征明識”。[2]

《桃源別境圖》現存于臺北鴻禧美術館,是文征明任翰林待詔時所作。其他四幅分別為嘉靖二十一年(1542)所作的扇面《桃花源記圖》、嘉靖二十三年(1544)繪制的《桃源洞小景》、嘉靖三十年(1551)繪制的《桃花源圖》和嘉靖三十三年(1554)繪制的《桃源問津圖》。這些或長卷式或扇面式的桃源圖,再現了江南的生活景致和地域特征,且畫面多呈現出靜謐清幽之感。

二、《桃源別境圖》中的景觀敘事性分析

(一)敘事性背景

《桃源別境圖》表現的是一派江南景象,也是對“桃源別境”的遙想,反映出文氏做翰林待詔時的不順意和對江南的懷念。歷代桃源主題山水的描繪都離不開對山水的游覽經歷的刻畫,文征明在描繪此主題時也不例外,他晚年上書乞歸,抵家后,或以翰墨自娛,或邀請朋友共同游歷湖山,或往金陵等地訪友,繪制“桃源圖”也成了他內靈的寄托。[3]

《桃源別境圖》的畫面和題詩分為四段,主體畫面分為三段,敘事表達與《桃花源記》中的情節有吻合也有差異。畫面中的三段敘事性表達,主要通過山石、樹木、流水、人物、農田、屋舍、道路這七個要素連接。畫卷一方面以不同的敘事要素連接故事情節,另一方面以長卷為載體體現出山水空間中的“高遠”“深遠”“平遠”。空間的延伸也映射出了文人向往“桃源”的心境。

文氏筆下的山水,有“粗”“細”兩種突出的風格,世有“粗文”“細文”之說。文征明的畫是以“細”最具特色,成就也最高。《桃源別境圖》屬于細筆山水畫,縱29.5厘米,橫478.2厘米,設色以青綠為主。他的青綠山水和前人有所不同,是在水墨的底蘊上施青綠色,色不掩墨,十分雅麗。[4]

(二)敘事內容

1.進入桃源

畫面第一部分為“進入桃源”,這一段的畫面以密集的山石雜樹作為敘事背景,此時還未出現大面積的桃樹。起首處的夾石間有潺潺流水,篇幅較小的水面代替了“緣溪行”給人的寬闊水面的想象。山石間多以松樹為主,枝繁葉茂。層層山石背后依稀可見一山洞,洞外巖壑中有一蜿蜒曲折的小路,與原文中武陵漁人尋得桃花源入口情節一致,洞口的桃樹用淡胭脂著色,整體顯得十分幽靜。

長卷山水畫中,場景的轉變和畫面層次的變化都暗含著一個敘事要素——時間。時間在繪畫中分為同一時間下的場景和時間推移下的場景,顯然《桃源別境圖》所展現的是故事隨時間展開與發展。在空間層次上,畫卷從右往左展開,空間由山石、水面、松林、道路延伸到洞外,這樣的空間層次從橫向上豐富了畫面的敘事性內容,通透的同時使得第一部分的情節隱而不藏。

進入桃源”這一部分的重點為路盡頭的山洞,通往山洞的空間逐漸收緊,旨在隱喻山洞的存在。洞外的松林里夾雜著數株桃樹,桃樹在明代有仙木之譽,桃樹在洞外的出現也暗喻另一側的仙境意象。第一部分對于桃源外部的描繪也為第二部分的“桃源之景”奠定了神秘基調。從長卷山水畫的視線隨著內容的推移和展開,也能看出畫家對于情節要點的把握和巧妙經營。

2.桃源之景

從敘事角度看,第二部分主要展現的是桃源中的情景。畫面向左鋪展,視線跟隨漁人從小洞進入桃花源,山石背后的景象豁然開朗。這一部分在整幅長卷中占比最大,整個空間布局結構相較第一部分更為和緩,畫面重點偏向于對人文景觀的描繪。進入桃花源內,水面更加開闊,洞口與桃花源之間通過一座兩段式的木橋進行連接。水域對岸,山間開闊處屋舍儼然,院墻清晰可辨。視線再往左移,可見山體逐漸平緩,參差錯落的松林間隱約有草屋農舍,零星可見房屋的頂部和院墻的入口。山路間的桃花樹下,有六人交談,神情各異。在這六人之中,有五人穿著鮮艷,最右側一人身著白衣,目視那五人,手指后方,與《桃花源記》中的漁人形象相吻合,他們交談的內容想必能對照“問所從來,具答之”的場景。

從場景分割和布局來看,文氏受倪瓚影響,將“一河兩岸式山水”的構圖方式運用到了長卷第二部分中,水面空闊,近景、中景、遠景的空間布局通過河流分割。[5]不同于倪瓚的是,文氏的山水兩岸實景較多,近景中屋舍、涼亭、桃源中的人物、田壟等人文要素,在桃樹、柳樹和竹林這些自然要素的映襯下顯得更加真實;遠景中皆是一些平緩山丘,遠望平坡一抹,營造出一種曠遠清幽、安然恬淡的景致。文氏在桃源題材中對于江南的留戀感體現在對桃源意象的表現上,大片的水澤、平遠的山色、整齊的田舍都是對理想家園的內化和對江南的懷想。

3.桃源遠去

“桃源遠去”這部分景象一改桃花源內的靜謐之感,巨石林立,但又不同于洞口的山石,作者意在營造出險峻之感,巨石之間的溪水湍流而下,最后匯入畫卷尾端的大片水面,無墨的水面令人浮想聯翩,也映照著“桃源之景”的結束。

從敘事角度看,“桃源遠去”的場景描繪與原著情節內容極為相似,但又加入了作者的個人感受。在激流而下的瀑布旁,文氏在此加上了觀瀑的高士和手執古琴的童子,這種自然景觀和人文要素的結合反映出了文人幽居的理想狀態。

從空間角度看,桃源中景在巨石前戛然而止,天然的虛實結合的山水屏障,為整個桃花源添上神秘之感,也預示著整個畫卷告一段落。繪《桃源別境圖》時,文氏入朝不久,經歷了官場爭斗后看透了其中的黑暗與殘酷,于嘉靖三年(1524)三月上書乞歸,不報。正是在此種人生狀態下,文氏以“遙想桃源”的方式繪制了《桃源別境圖》,其中的思鄉和歸隱之情不言而喻,既是對官場境遇的無聲反抗,也是對安穩生活的無限向往。

桃源”題材繪畫在經歷演變和發展后,呈現出的面貌豐富多樣。明清時期,市井文化繁榮,“桃源”逐漸褪去高度神話色彩,從不可褻瀆的神仙境地到變為高士隱居之所,再到世人都能接觸到的安逸、淳樸的世俗生活之地,這種世俗化的傾向既是文人所向往的,也是《桃源別境圖》給人的獨特觀賞體驗。

三、《桃源別境圖》中的淺近意趣

(一)“淺近”特色

文征明是一位藝術個性色彩極為濃厚的畫家,他的畫細膩、溫情而優雅,而且筆墨精到,筆意雅俊,意境高遠。文氏的畫,有“清淺如許”的特點,他的作品有平淡的美學趣味,但同時不失活潑的生命精神。其中,“淺”是一種藝術境界也是一種審美理想,“淺近”的境界自陶淵明起,歷經唐代的王維、孟浩然,至白居易將這一審美理想推向文人雅士所追求的崇高地位上。

在人文關懷的基礎上,“淺”的境界具有一定的思想性和強烈的生命感受力,它是一種拋離政治或道德枷鎖、回歸生命真實性的意識和審美追求。陶淵明的詩,有一種平淡、爛漫但又真實的美感,這種特性也透露出一種“淺”的境界,但又并非淺陋、淺顯、淺薄。故基于《桃花源記》創作的繪畫自然也傾向于躲避外在的“宏大敘事”、回歸生命原始的追求與真實。文氏的“淺”,受之于文人藝術的滋養,同時也因他性情溫良、不慕榮華。這種性格特征顯露到繪畫藝術上便呈現出他獨特的平易近人的風格,畫面在“淺近”和“濃麗”之間把握得適度且平衡。這種“淺近”的真實,在歷經陶淵明、王維、蘇軾等文人藝術家后,逐漸給中國藝術的風向帶來了內在的轉變。

(二)“淺近”趣味

文氏的作品在“淺近”特色下,依舊飽含內骨,滲透著深情的人性關懷和普通人的溫情。“淺近”的趣味在藝術的柔性中,尤其在長卷作品中,有縱橫捭闔的氣度,不古板僵硬,反而有玲瓏之態。在“淺近”中有深致,故而《桃源別境圖》盡顯“文人氣”,同時彰顯了人類至真至誠的美感。《桃源別境圖》中的人物和景色都體現出文征明對塵世的熱愛,帶有一定世俗風格的“桃源”,其寧靜幽雅、典雅的氣氛一覽可覺。江南在這種內涵下已經不僅是一個地理區域或概念,更是一種文化概念。

《桃源別境圖》不僅基于文本寫“景”,更是在文本內涵上出“境”,它所表現出的是一個與生命追求和體驗相關的世界,一個當下的世界。文氏借江南風景和《桃花源記》中的文本內涵,勾勒出了一個充滿詩意又飽含文人氣質的理想境地。

四、結 語

《桃源別境圖》以詩詞文本為依托,以敘事性的相關概念總結了作品中敘事性畫面的設計手法。文章從畫面的三個部分剖析了《桃源別境圖》中敘事性的推移變化、空間層次、人物場景的組合。在敘事性的基礎上,進一步分析了畫面中呈現出的“淺近”意趣,以及呈現出的整體生命感受。

(湖北大學藝術學院)

參考文獻

[1] 袁行霈.陶淵明集箋注[M].北京:中華書局,2003.

[2] 文征明.文征明墨跡選[M].長春:吉林文史出版社,2001.

[3] 周道振.文征明書畫簡表[M].北京:人民美術出版社,1985.

[4] 江兆申.文征明與蘇州畫壇[M].臺北:臺灣故宮博物院,1977.

[5] 雷子人.人跡于山:明代山水畫境中的人物、結構與旨趣[M].北京:北京大學出版社,2010.