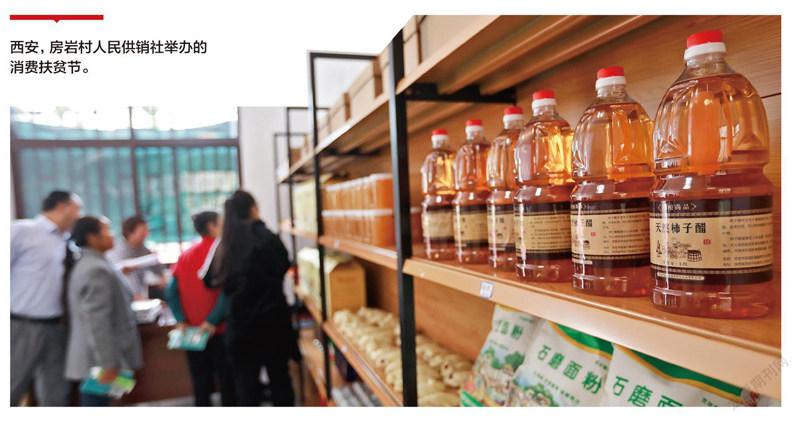

“風口浪尖”的供銷社

石青川

據媒體報道,湖北基層供銷社恢復重建至1373個,基本覆蓋全省鄉鎮,寧夏鄉鎮級供銷合作社覆蓋率達到92.7%,各地供銷社重啟工作正在如火如荼地進行。

但供銷社的改革遠不止重建基層社那么簡單,據供銷社數據顯示,2021年,全國供銷合作社系統實現銷售總額6.26萬億元,同比增長18.9%。而同期阿里巴巴集團商品交易額為8.119萬億元,兩者處于同一量級。供銷社一直在市場中承擔著不小的經濟任務。那么此次供銷社基層社的重建正在強化哪些領域?未來供銷社基層社會走向何方?

從重建基層社到“三社融合”

一位曾供職于湖北供銷社社屬企業的工作人員表示,市級及以上的供銷社一直都在經營,并且覆蓋的業務非常廣,其通過與不同的市場主體合作或合資經營,取得了很多不錯的成果,除了大家常見的農村電商、化肥農藥,以湖北供銷社為例,其旗下還有武漢市老牌酒店循禮門飯店,現在還涉足康養、田園綜合體、茶葉、再生資源、冷鏈物流等業務。

“所以供銷社整體不存在重建一說。現在的重建說的是基層社,即縣級以下的供銷社。”西南大學鄉村振興戰略研究院副研究員袁明寶透露,中國供銷社體系建立與基層社的取消有著一定的歷史背景,上世紀90年代由于無法跟上經濟改革的步伐,供銷社出現連續虧損,為了扭虧為盈,供銷社開始關閉服務相對落后以及無法產生盈利的基層社;而現在基層社的重建也有相似的邏輯,隨著經濟發展,縣域流通服務網絡體系出現缺口,供銷社基層社再次迎來市場需求。

說起供銷社基層社的重建,袁明寶表示,并不是這兩年才開始的,供銷社重建基層社有跡可循的消息最早可以追溯到2014年。2014年4月5日,國務院批準同意供銷合作總社在河北、浙江、山東、廣東4省開展試點。

在有了一定試點經驗后,2021年中央一號文件進一步提出開展生產、供銷、信用“三位一體”綜合合作試點,要健全服務農民生產生活綜合平臺。在這樣的政策背景下,供銷社在多地基層覆蓋率開始有了明顯提升。

袁明寶說,在一開始試點的4個省中,他比較推崇山東的做法,供銷社為農戶提供土地托管服務,實現土地增收。而之后重慶、貴州等地也在此基礎上發展出了“三社融合”,即供銷社、農民專業合作社、信用社三社相互支持、融合發展,供銷社打通流通網絡,農民專業合作社從事專業化農業生產,信用社為農業生產提供金融支持,三者結合以期能打通農業生產的要素資源。

基層社重建面臨的挑戰

根據重慶市供銷社提供的數據顯示,重慶正在恢復重建基層社的工作中投入財政資金 2.6 億元,重建基層社 805個,興辦農村綜合服務社 6200個,覆蓋全市 67%的行政村。重建有如此速度以及龐大數量,則得益于重建的模式。

袁明寶透露,在他調研過的省市,重建的基層社一般分為三類,第一種是與鄉村的農業合作社或村集體組織合資聯合掛牌,讓農村合作社的相關負責人或村干部掛職基層社,負責供銷社基層社的業務;第二種是投資村鎮原有的商業企業,以達到控股當地已經建立了流通體系的村鎮企業;第三種則是全資,直接成立相應社屬企業,管理與經營人員由上級供銷社下派人員。“但由于第三類的經營人員薪酬待遇為上級供銷社提供,存在經營思路與服務水平跟不上市場的隱患,所以非常少見。目前重慶地區最為常見的是第一種,即三社融合最終形成的組織。”

但問題也隨之而至,由于部分村鎮本身就存在商貿流通企業,基層社的出現使得兩者出現了業務競爭。

農資價格是目前農戶較為看重的一環。重慶市渝北區供銷社主任辜夕尹表示,由于外部環境因素導致近兩年化肥價格高漲,而供銷社在前一輪采購化肥時簽訂的是一年的協議,通過這種方式供銷社在化肥價格上取得了一定優勢。

但這個優勢卻很難持續。重慶市巴南區農戶岳安慶表示,由于用量較大,所以他采購化肥一般都是直接對接化肥廠,以出廠價格購買,幾乎不會去供銷社。另一位住在甘肅省隴南市兩當縣的農戶羅陽也透露,自己購買農藥化肥也都是貨比三家,而大部分情況都是在鎮上的農資商店購買,鮮少通過供銷社采購。而家中的生活用品也大多來自鎮上的私人小超市,供銷社的這些商品價格并不具有吸引力,“因為跟老板熟,鄉里鄉親常互相照顧生意。”

“現在網上有傳言說供銷社要建社區食堂,我覺得可能性很小。面對市場上其他私營企業的競爭,供銷社基本沒有這個能力去開拓社區食堂業務;基層社如何在農資市場中保持足夠的競爭力才是他們現在考慮的問題。”袁明寶分析,提供市場化服務來保證自身能持續盈利可能是未來村鎮供銷社的一個方向。

但這個方向可能同樣不樂觀。根據辜夕尹描述,目前重慶市渝北區的全托管“智慧農田”前三年未收取任何費用,從第三年開始,供銷社才會每年收取一筆固定開支,扣除這部分后的盈余部分,再由供銷社與農村合作社的農戶進行利潤分成。在農業生產這種周期長且不確定因素多的行業,這樣的模式無疑承擔著一定風險。

“比如今年的干旱,七八月份的干旱天氣即使不造成大規模減產,也必然影響1月份柑橘成熟時,果實的水分以及果肉的品質。而品質不夠好的果實銷路上是否會受限?那么供銷社前三年的勞動付出是否能按計劃收回成本?”袁明寶認為,供銷社作為一個市場主體,要有風險意識,需要在保持自身市場競爭力的同時,考慮如何提高自身抗風險能力,畢竟只有自己能在市場環境中生存,才能更好穩固縣域流通服務網絡。