基于“先學后教”教學模式的小學美術教學策略

文 /許 萌

引 言

在新一輪課程改革中,課堂教學改革備受關注。新課程改革倡導“教師的教不是在教書,而是在教學生學,教會學生學習與學會”。此理念強調了學生的主體性,同時凸顯了學生學習的重要性。但是,當前的小學美術教學尚存在忽視學生主體性的問題,導致學生成為“聽眾”,影響了學習興趣和學習效果。事實上,教育工作者在新課程改革理念的指導下探索出了諸多新教學模式,如“先學后教”,并進行了教學實踐,取得了喜人成績,彌補了教學不足,讓學生成為學習的主體,提高了課堂教學效率。“先學后教”是針對教師的教和學生的學提出的一種教學模式,是指翻轉傳統教學流程,將學生的學置于教師的教之前的一種教學模式[1]。該模式由三個環節構成,即先學、后教和當堂訓練。其中,先學是指學生課前自學,初步認知新知;后教是指教師以課堂為依托,立足學生學情,緊扣重難點,引導學生探究學習;當堂訓練是指學生及時應用所學。已有實踐證明,有效應用“先學后教”教學模式,便于體現學生學習主體性,使學生積極體驗系列活動,由淺入深掌握所學,切實鍛煉學習能力,提高學習效率。基于此,為彌補美術教學不足,教師可應用“先學后教”教學模式,教學策略如下。

一、翻轉課堂,自主學習

翻轉教學流程是“先學后教”教學模式的特點之一。常言道,預則立,不預則廢。學生課前自學,可以初步認知新知,便于在課堂上與教師互動,發揮主觀能動性,深入探究新知[2]。同時,學生課前自學情況是教師實施課堂教學的依據,便于增強課堂教學的針對性。導學案、微課、自主學習任務單等是學生自主學習的重要“工具”。因此,教師可以研讀新知,設計學習“工具”,將其應用于課前,翻轉課堂,助力學生自主學習,夯實課堂教學基礎。

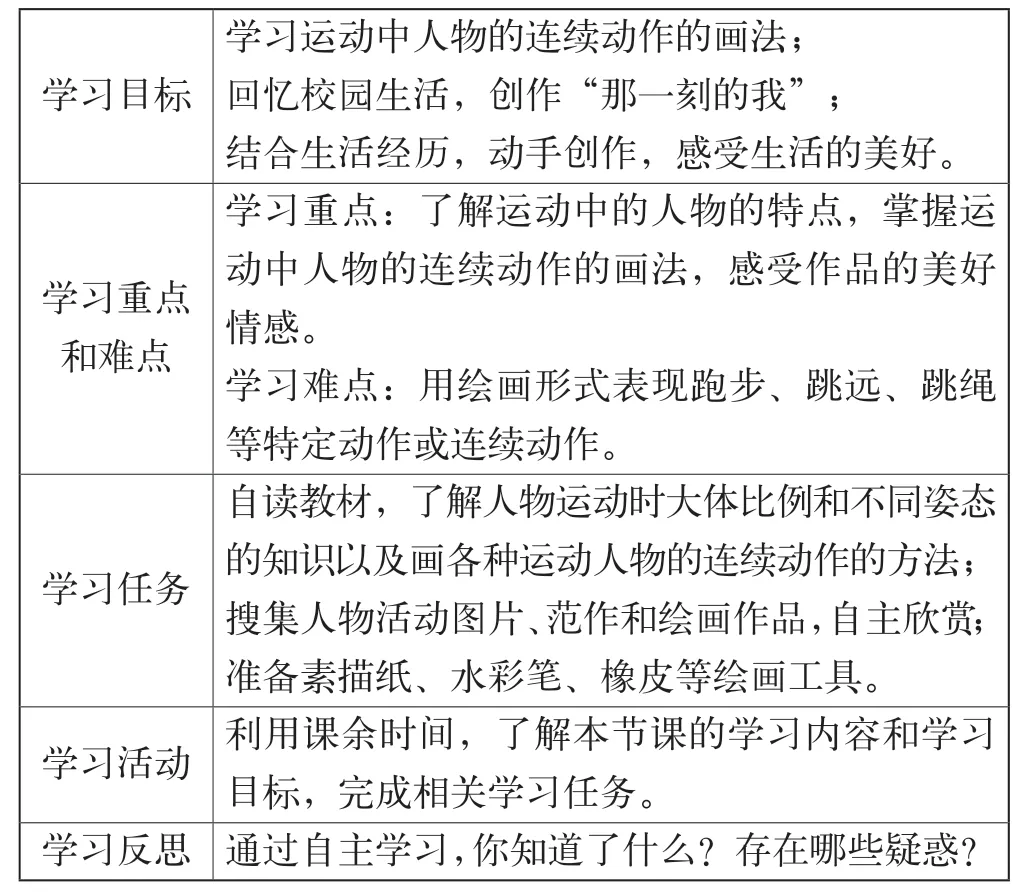

以“那一刻的我”為例,在實施課堂教學之前,教師可研讀教材,確定學習目標、學習重難點,設計預習任務,生成預習案(見表1),將其發放給學生,引導學生自主學習。

表1 “那一刻的我”導學案——預習案

這樣的預習案為學生指明了自學的方向。實踐證明,大部分學生帶著預習案走進美術教材中,能有針對性地探尋美術知識。在自主性的作用下,學生對美術知識建構了初步認知,發現了學習問題,有利于在課堂上與教師或其他學生互動。同時,一些學生因體驗自學過程,鍛煉了自主學習能力,可謂一舉多得。

二、課堂教學,探究學習

課堂教學是“先學后教”教學模式的重要構成,是教師了解學生自學情況,以學生學情為基礎,有針對性地引導學生逐步探究的教學活動。在應用“先學后教”教學模式實施課堂教學時,教師要了解學生學情,引導學生探究。以“美麗的紋樣”為例,教師可這樣實施課堂教學。

(一)創設情境,了解學情

情境是課堂教學的重要組成部分。在建構主義者看來,有效的學習情境是學習者學習的載體。美術教學情境是指教師依據美術教學內容,應用一定手段創設的具體場景。在課堂導入環節創設情境,一方面可以吸引學生的注意力,使學生產生學習興趣;另一方面可以使學生自覺遷移學習經驗,使教師了解學情[3]。

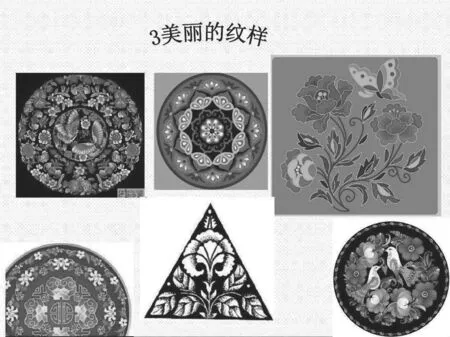

在“美麗的紋樣”的導入環節,教師可結合語言講述與多媒體技術,創設趣味情境。具體而言,教師可先利用生動的語言進行描述:“今天一大早,老師收到了藝術宮的邀請函。老師想帶領大家一起參加展覽,欣賞與眾不同的作品。現在,請跟著老師的腳步,一起走進藝術宮吧。”此時,大部分學生躍躍欲試。教師可把握時機,用課件展現美術作品(如圖1)。

圖1 美麗的紋樣

學生能夠為美麗的圖片所吸引,自主欣賞。教師可順勢提問:“圖片中的圖案美嗎?你們發現了什么呢?有怎樣的感受呢?”在問題的驅動下,學生暢所欲言。其中,有部分學生遷移自學經驗,提到了紋樣,用簡單的語言介紹了紋樣的特點,表達了自己對紋樣的喜愛。教師及時肯定學生的作答情況,并提出問題:“這些圖片展示的是‘適合紋樣’。大家知道什么是‘適合紋樣’嗎?‘適合紋樣’有哪些外形?哪些圖案可以用來設計紋樣?”學生因這些問題陷入沉思。于是,教師確定學生課前進行了自主學習,初步了解了紋樣,但對‘適合紋樣’了解不深。由此,教師便可將適合紋樣的基礎知識作為本節課的重難點內容。

由此可見,教師創設教學情境,不但可以調動學生課堂學習積極性,驅動學生遷移自學經驗,自主走進課堂,還可以了解學生自學情況,明確教學重難點,增強課堂教學的針對性。

(二)師生互動,引導探究

1.提出問題,自主探究

提問是教師實施課堂教學的重要方法。提問是教師和學生一問一答的過程,便于學生發揮自主性,積極思考,一步步探究學習內容。同時,在此過程中,教師還可以了解學生學習情況,精準指導學生,幫助學生掌握學習內容。所以,教師在課堂上可以研讀重難點內容,發揮教學智慧,提出問題,引導學生探究。

在“美麗的紋樣”課堂上,教師確定了“什么是‘適合紋樣’”這一重難點內容。接著,教師圍繞此內容,先展現自己課前繪制的兩個圓形紙盤子(注:一個盤子中的紋樣是圓形的,一個是長方形的)。然后,教師發問:“觀察老師手中的這兩個紙盤子,比較其中的紋樣。你們覺得哪種紋樣將圓盤子裝飾得更美呢?”在問題的驅動下,學生自主觀察,積極思考,從審美角度對比兩個紙盤子,給出不同回答。其中,大部分學生覺得圓形紋樣的紙盤子比較好看。而長方形紋樣未占滿紙盤子,四周光禿禿的,不好看。針對學生的表述,教師總結:“圓形紋樣和圓形盤子比較搭配,這說明了裝飾圖案與盤子的圓形是相適合的。這樣的紋樣就是我們今天要學的‘適合紋樣’。”與此同時,教師用課件展示“適合紋樣”的概念。

實踐證明,學生受到問題驅動,能夠發揮主觀能動性,自主思考、探究,對適合紋樣建立初步認知。在教師有針對性的指導下,學生增強了認知,加深了對“適合紋樣”基礎知識的理解,有利于獲得較好的課堂學習效果。在此過程中,部分學生通過欣賞、探究,感受了“適合紋樣”的美,初步儲備了繪制“適合紋樣”的經驗,為創作美的作品奠定了基礎。

2.展現任務,合作探究

合作學習,以合作學習小組為基礎,以學生的積極互動為主,是班級授課制下的一種有效教學方法。合作學習便于學生互幫互助,攜手解決學習問題。教師也可以根據學生合作學習情況,有針對性地進行指導。因此,在實施課堂教學時,教師可以提出合作學習任務,驅動學生合作探究。

“紋樣的繪制方法”是學生要掌握的重點內容。在實施課堂教學時,教師可提出學習任務:“與小組成員合作觀看課件,分析范例圖片,總結繪制紋樣的過程和具體方法。”學生在任務的驅動下,能夠認真觀看課件,邊看邊思,在自主性的作用下,對紋樣的制作過程和制作方法建構認知。在觀看課件后,學生可與小組成員交流,展現各自的認知。在個性差異的作用下,部分學生的認知結果不同。在合作學習時間結束后,教師可鼓勵小組毛遂自薦,派出代表,到講臺上操作交互式電子白板,一邊介紹繪制紋樣的過程和方法,一邊動手繪制,畫出簡單的紋樣。教師和其他學生要認真觀看、傾聽,發現問題,提出問題。教師可根據集體探究情況做出總結:選形、描繪輪廓(骨架)、涂色。此外,教師還可播放課件,展現其他方法,如剪貼、拓印、刺繡等,使學生拓寬視野,豐富知識儲備。如此教學,不但能使學生獲得展現自主性的機會,還能使學生由淺入深地掌握學習內容,鍛煉學習能力,提高課堂學習效率。

(三)當堂訓練,自由創作

當堂訓練是“先學后教”教學的重要構成,也是學生學以致用的重要途徑。動手繪畫是學生鞏固課堂所學,鍛煉創造能力的重要方式。綜觀傳統教學,教師利用大量時間講解新知,剩余少量時間引導學生創作,學生學以致用效果不佳。“先學后教”教學模式的應用,減少了課堂新知講解時間,便于學生獲取充足時間進行創作。所以,教師要針對學生課堂學習情況,創設當堂訓練活動。

在學生掌握了基礎之后,教師可提出創作任務:“通過學習這節課的內容,相信大部分學生了解了紋樣及其繪制方法。現在,我們來舉行一場競賽,看看哪一個小組,能在規定的時間內又快又好地完成作品。”接著,教師給予學生充足的時間,引導學生自覺與小組成員交流、創作。在學生創作的過程中,教師可巡視課堂,了解具體情況,并適時輔助。在規定的創作時間結束后,教師可鼓勵學生在小組中展示各自作品,互相評價,選出優秀作品,展現給其他小組。最后,全體學生綜合所有作品,匿名投票,選出自己喜歡的三幅。教師則統計投票情況,選出三幅優秀作品,對作者進行獎勵。此外,教師還要站在整體高度,對全體學生的作品以及課堂參與情況進行評價,重點表揚和鼓勵有良好表現的學生。

三、拓展課后,延伸學習

課后階段是學生延伸學習的重要階段,也是增強課堂學習效果的助力。“先學后教”教學模式強調課前自學、課堂探究和課堂訓練,也注重課后拓展。美術是具有生活性的學科。在生活中體驗美,在生活中創作美是美術教學目的之一。課后是學生從課堂走向生活的“橋梁”,便于學生感知美,創作美,發展審美能力。因此,在應用“先學后教”教學模式時,教師要拓展課堂,引導學生回歸生活,延伸學習。

以“風箏的魅力”為例,教師可立足學生課堂學習和訓練情況,設計課后作業:“和小組成員合作制作風箏,利用周末時間,到公園放飛風箏。請拍照留念。”在作業的引導下,學生自覺走進生活中,收集各種物品,設計造型,明確方案,制作出美麗的風箏。在此過程中,為了保證風箏能飛起來,不少學生自主查閱相關信息,從“技術”方面完善風箏的設計方案,豐富了知識儲備,提高了制作和設計水平。在做好風箏后,學生相約放風箏,享受生活的樂趣。在放風箏的過程中,學生為各種造型、各種圖案的風箏所吸引,能在無形中受到美的熏陶。

結 語

綜上所述,有效應用“先學后教”教學模式實施小學美術教學,便于學生發揮主觀能動性,加深對所學的理解,鍛煉美術創作能力,提高審美水平,提升美術學習效率。對此,在實施小學美術教學時,教師要尊重學生的學習主體性,應用“先學后教”教學模式,創設先學活動、后教活動、當堂訓練活動和拓展活動,引導學生發揮自主性,提升教學質量。