都柳江流域“兜”的概念與侗人的親屬觀念

王彥蕓

一、問題的提出:什么是“兜”?

“兜”(douc)這一概念對于在黔東南侗族地區進行研究的學者來說并不陌生,它是這一區域中可以觀察到的侗人群對其自身基本社會單位較為普遍的一種稱呼,人們通常用“我們都是一個兜的”來表達彼此之間存在著男性世系血緣關系,或擬制男性世系血緣關系。在侗語中,“兜”(douc)有群、伙之意,①潘永榮、石錦宏編:《侗漢常用詞典》,貴州民族出版社,2008年,第35頁。當地人把它解釋為“就像樹一樣,一兜兜的”,再進一步解釋時常會提到:“兜就像房族一樣”。實際上“兜”一詞并非固定表達,表達同樣意思的還有“告”(gaos),在侗語中其意頗豐,作為名詞有“頭”“端”“首領”之意,作為量詞既有“班、伙”,也有“叢、兜”的意思,作為副詞還有“整、全”之意。②潘永榮、石錦宏編:《侗漢常用詞典》,第111-112頁。如果說“兜”與“告”只是一種口語化的指代,那么它究竟指代的是什么?僅從字面來看,我們容易將其聯想為是一種可追溯祖先的男性系譜,因為不論是“樹根”還是“頭”,都隱含著脈絡的隱喻,它囊括的男性世系血緣親屬范疇,以及當地人在西南官話中以“房”代“兜”的習慣性稱呼,使得目前大多相關研究及其地方記載中將“兜”視作宗族下的分支,要么等同“房族”,要么將“兜”作為類似于“房族”的父系世系群加以理解。

如《從江縣志》所記:“由于人丁繁衍,一個宗族又逐漸分成若干“斗”(doux即房族),每個“斗”有自己的公共山林、田地、墓地、屋基、鼓樓。”①貴州省從江縣志編纂委員會編:《從江縣志》,貴州人民出版社,1999年,第106頁。又如學者曹端波認為“兜”是都柳江流域侗族社會父系繼嗣下的“血緣房族”,它構成了侗人社會核心家庭—父系家庭—“兜”(血緣房族)—自然寨—村寨—款,這一社會結構中的其中一層;②曹端波:《開寨始祖、家庭與婚姻:都柳江流域侗族的村寨結構與婚姻制度》,《安順學院學報》2013年第6期。石開忠亦將“兜”稱之為“侗族房族”,認為是一種“樹大分支,人多分家”的結果;③石開忠:《侗族地區的社會變遷》,中央民族大學出版社,2005年,第51頁。均認為“兜”與“房族”具有相同的父系世系群屬性,即是由有男系血親關系的親屬所組成的基本侗族社會單位。另外孫旭留意到“兜”不僅是一種結構,更是侗族社會人群交往互動的基本框架,他雖仍以“房族性”展開兜的關系實踐④孫旭:《集體中的自由——黔東南侗寨的人群關系與日常生活》,社會科學文獻出版社,2019年,第156-182頁。,但敏銳地捕捉到“兜”在日常生活中所具有的現實實踐屬性。不過,林淑蓉卻注意到“兜”在侗族社會中實則相當靈活多變,她曾提到:“侗人對于dou323的用法,有時指涉氏族(clan)的概念,有時則指從氏族分支出來、可實際運作的單位,相當類似于世系群(lineae)的概念,其成員可以明確地追溯彼此的系譜血緣關系。不過當地人或侗族學者常以漢人的“房族”概念來理解之,并未清楚地區辯概念范疇的差異。”⑤林淑蓉:《“平權”社會的階序與權力:以中國侗族的人群關系為例》,《臺灣人類學刊》第1期,2006年,第6頁。她雖以世系群為基礎理解侗族社會之“兜”,但意識到“兜”與“房族”之間尚存差異,不過,在其研究中仍尚未開展對“兜”的追究,只將其模糊作為“并不完全局限在血緣范疇的世系群概念”。⑥林淑蓉:《“平權”社會的階序與權力:以中國侗族的人群關系為例》,第6頁。此外黃瑜也關注到了在“兜”與“宗族”之間,存在著“收族”的歷史演變過程,⑦黃瑜:《山水“峒氓”——明清以來都柳江下游地區的家族、婚姻與儀式傳統》,社會科學文獻出版社,2020年。是以提醒了“兜”和“房”的關系內涵可能因時間前后而有所分異與交叉。

上述涉及“兜”的研究,分而不同地注意到了“兜”所具有的男性世系屬性、關系實踐屬性、并觸及了其中可能蘊含的相較于“房”之不同內涵,然而,盡管“兜”已經進入了黔東南侗族社會研究的視野,但對于“兜”究竟是什么依舊不甚明了,一旦深入田野中的具體社會,“兜”就變得復雜而曖昧,首先,“兜”的系譜實際難以理清,它不僅包含了父系血親,還包含了不同姓氏的“認兄弟”等擬親范疇;另外,“兜”經歷了復雜的區域歷史過程,它所具備的時間性質導致其內涵重疊交織;除此以外,“兜”內關系的確立與維持,又是圍繞著婚姻、日常往來、紅白喜事儀式等實踐實現,對一體多面的任何一種切割的嘗試,都會立即導致理解的盲區。

因此,雖然研究者都注意到“兜”這一概念在侗族社會的普遍存在,但大都視為畏途繞道而行,這導致了我們在以下兩個問題上停留良久,一是不加辨析地以“房族”概念指稱我們在這一區域所遇之單位,而“房族”概念中所蘊含的特定關系圖式和觀念圖式不知不覺中影響了我們對地方社會的解讀;①馬騰岳提出“西方人類學親屬理論與傳統漢人親屬觀念常不自覺地成為中國學者的預設理論框架,以至在對少數民族親屬研究中,很容易在未經反思的情況下,將所獲材料套入預設的理論框架中來進行解讀,形成受西方親屬理論與漢人民族中心主義影響的雙重性偏見。”馬騰岳:《對中國人類學親屬研究的若干反思:兼紀念李亦園院士》,《思想戰線》2017年第4期。第二個問題是第一個問題的延伸,在“房族”概念的類比下,我們在研究中亦對照地方族譜里所呈現的系譜結構理解社會關系,但族譜記載實則是文字在苗疆地區運用的歷史結果,是兩種意識形態及其禮俗相遇之后的文字編纂,從而容易忽略當地社會自身邏輯及其關系實踐,從而也影響著對地方社會歷史過程的真切把握。沿著上述思考,本文將重審“兜”的親屬關系意涵,因為對“兜”這一基本單位背后所涉及的觀念、婚姻及其歷史過程的了解,有可能幫助我們將這一地區原本分而論之的社會結構、婚姻制度、舅權、禮俗互動等若干個層面做出整體的理解。

本文研究之田野點,位于貴州黔東南州從江縣西山鎮,從西山開始討論不僅是因為我們在這里觀察到有關“兜”的表述和實踐,也是因為在這里產生了很多疑惑,疑惑首先來自是“兜”與姓氏二者之間的模糊關系,一兜一姓、多兜共姓、多姓共兜均有存在,相互重疊嵌套難以理清,而在這難以界定的“兜”人群間,卻有著極為清晰和嚴格的通婚規則,這些疑惑迫使我們重新去審視,以往建立在姓氏、追溯祖先與父系世系群基礎上的類“房族”理解,是否適用于“兜”,也迫使我們重新審視婚姻在苗侗社會中的重要性。西山社會傳統婚姻制度,是苗侗社會乃至西南地區少數民族較為普遍的父方交表優先婚制,亦稱“姑舅表婚”,對此區域內廣泛存在的姑舅表婚習俗已受到學者相應關注,如吳澤霖在20世紀三十年代的貴州調查中就注意到了“姑表兄妹通婚”的傳統婚俗;②吳澤霖:《貴州苗夷族婚姻的概述》,吳澤霖、陳國鈞等著:《貴州苗夷社會研究》,民族出版社,2004年,第227頁。曹端波進一步討論了這一傳統婚俗下的婚姻規則,和在泛姑表紐帶中結成的侗族社會聯盟,③曹端波:《侗族傳統婚姻選擇與社會控制》,《貴州大學學報》2008年第2期。而簡美玲在《貴州東部高地苗族的情感與婚姻》一書中,曾細致整理當地社會基于平表和交表原則的親屬稱謂系統,提出關于高地苗族社會的親屬關系特性,她清晰地看到了這些親屬稱謂、關系背后“指定聯姻理想的突出”,以及“相對地父系結群理想居于較為次要的位置”,并敏銳地指出:“如果Fangf Bil苗寨的稱謂體系,可被視為有一個比較底層的結構力量存在,這就是表現在父母與其同性、異性兄弟姐妹間所存在的相對關系,也就是平表與交表親屬的分類原則。年齡的相對性、親類的壓縮原則,以及世代的扭曲等間接稱謂的特點,都與平表及交表之親人區辯原則并行,或者說是在此結構性原則下共同展現。”④簡美玲:《貴州東部高地苗族的情感與婚姻》,貴州大學出版社,2009年,第181頁。她面對通婚的“理想”與復雜通婚關系的“現實”,最終選擇回到“結構”與“情感”的二分框架之中,用“結構”對應“理想”,用“情感”對應事實上的復雜性,以在“結群”和“個體”之間尋找到呼應到可能。雖然她試圖跳出古典親屬結構分析框架、直面經驗的復雜,增進了我們對這一區域特定聯姻之下社會文化的理解,但是,她將聯姻原則等同于“結構”,又試圖在“結構”外尋找個體情感價值的做法,并沒有真正進入這一婚姻之下親屬關系與觀念層面,導致其依然沒有跳出親屬結構分析、跳出西方個人性的前提假設,因而也沒有真正展開她在這一區域通過情感研究所察覺到的:“苗的個人價值,可能還是被集體價值所包藏”①簡美玲:《貴州東部高地苗族的情感與婚姻》,第266頁。這一關鍵問題。

上述諸多研究成果和田野中的復雜呈現,成為本文出發點,本文希望能在侗族社會地方語境中繼續對“兜”這一基本概念開展持續追問,尤其從這一地區歷史上的傳統婚俗——姑舅表親,及其背后的親屬分類、觀念和關系實踐中,梳理“兜”的關系與意涵。

二、現實與實踐中的“兜”

西山位于黔東南州從江縣城東北部,鄉鎮距縣城28千米,東與廣西融水縣大年鄉交界,北與廣西三江縣梅林鄉相依,兩條都柳江的支流翠里河、頂洞河及其兩岸高坡構成了西山所依之主要自然地理環境,其鄉鎮下轄十幾個行政村沿河流或高坡分布,形成了侗寨沿河、苗寨占山腰、瑤寨占山頂的人群格局。西山也是都柳江流域內最早進入王朝視野的地點,元代始設西山大洞長官司,長官司所在地即為今天西山鄉頂洞村,由韋姓把持,直至清康熙二十四年(1685),西山土司韋有能隨自稱何騰蛟之子的何新瑞,在湘黔桂邊境聚眾造反,攻入黎平府,火燒五開衛,后何新瑞被俘就地斬首,韋有能充軍,西山陽洞司廢,遂完成改土歸流,其地劃歸永從縣。清雍正以后,都柳江流域因疏浚航道所帶來的人與物的流動也深深地影響了西山的人群構成以及生計方式,而西山上述的歷史提醒我們,我們不能將西山看作一個封閉之地,而應該將其社會文化變遷置于人群互動的歷史過程之中去勘查。

“兜”在當地人的言說中是極為清晰的,人們認為同兜意味著可以追溯同一個“公”,當地將同兜的人稱為“jaix nongx”,侗語意為“兄弟姐妹”,是對同個兜內不同輩份人群的泛指,包括了兜內所有的男性成員,以及嫁入和未出嫁的女性,“兜”內成員必須在彼此人生禮儀,如紅白喜事場合承擔重要角色,而同兜成員最為重要的原則,即“同兜不婚”。然而實際上,在具體的地方社會生活場景中,我們發現“兜”遠為復雜,總體而言,有以下幾個特征:

首先,在西山“兜”可明確追溯譜系的最多只有7代,再往上追溯同個兜的人群并沒有清晰的系譜,人們表示“不知道彼此是不是兄弟”,或“不知道他們是什么關系,只知道我們是一個兜的”,或有的只是模糊的傳說故事。換句話說,“兜”雖然有明確的界線,卻不是以父系血緣向上追溯的關系來明確。以西山陡寨為例,陡寨有石姓和趙姓兩大姓氏,其中石姓分為初一、初二、初三,統稱為小石;趙姓分為初四、初五和初六;而初七、初八和初九、初十亦為石姓,稱為大石,總共十兜,而寨子里其余的少量雜姓無一例外地通過改姓或認兄弟加入不同的兜中。

實際上,這十兜何時以及如何分出,當地人難以說清緣由,甚至同一個兜中成員也難以追溯到同一個祖公,人們清晰可追溯的只是兜之下明確與自己有血緣關系的部分人群,以初三石這一兜為例,兜再往下分侗話為“beev”,意為“支岔、岔口”,①潘永榮,石錦宏編:《侗漢常用詞典》,第6頁。初三石由三個公的“支”構成,這三個公的名字分別叫“想田”公(侗語中亦喊作“吃糖公”)、“想錢”公和“想發”公(侗語為“吃豆公”),由三個公分出的“支”如今各自擁有不同的字輩。由上述可見,“兜”內追溯共祖關系是困難的,無論記憶還是文字族譜都極為缺乏,人們更關注現實生活中的相互義務。

“兜的”第二個特征,是無人不在兜中,不在兜中對于當地人是無法想象的,“沒有兜,你家沒有人是不行的,紅白喜事怎么辦?也沒有人愿意和你結婚。”人們最大的擔憂來自幾方面,首先,不在兜中意味著在紅白喜事等儀式中無人幫忙操辦,紅白喜事儀式是兜成員相互履行義務的關鍵場合,在地方極為重要,儀式無人幫忙或倉促辦就在當地人看來是極其失敗的;其次,在西山諸村落,人去世后會葬在以支或兜共有的一片墓地,沒有兜意味著死后無法葬入理想的墓地,并有可能與夭折的兒童、難產而死的婦女或橫死的人埋葬在一起,其結果是無法福澤后代;最后,因為上述這種種緣由,沒有兜會導致一個更加嚴重的后果,即無人愿意與之通婚,因而可以說,不在兜中則意味著無法在地方生存。

正因為沒有兜無法生存,而一個社會中總會出現“陌生人”,“兜”的第三個特征由此顯現,即“兜”是一種可以制造的關系,在西山我們可以看到許多非血緣關系人群在“兜”中的例子,這些加入兜的人是在不同時間中流動至西山謀生之人群,隨著清中期以來都柳江航道的疏浚和鹽、木貿易的興起,西山豐沛的木材資源以及可運輸的支流河道使之也卷入了流域商業網絡之中,而人的流動性也隨之增加,參與貿易的不僅有西山當地人,也有下游的客商,還有為老板幫工的外來者,這些外來者來到此地,往往會通過與之交好的當地朋友加入他所在的“兜”中,以便在當地長久生存。而加入“兜”需通過鬼師進行儀式,并共吃一餐飯,宣告加入,從此以后,加入者會以共“兜”的親屬間義務規則出現在“兜”的活動、儀式之中,并嚴格遵循“兜”的通婚禁忌。大多數情況下,加入兜意味著需要改姓,從舉辦入兜儀式到改姓需間隔3年的時間,這3年期間“兜”需要衡量加入“兜”的人是否在日常嚴格遵循了“兜”之間的關系義務,3年后入“兜”之人則需主動提出改姓,經由“兜”同意后方可完成,但改姓也并不是必需的,比如有的本地人家如果人丁不興旺,需要加入另一個人數較多的兜,這種情況一般不改姓。除此以外,諸外來者也可合并為一兜,比如西山坪寨有一個被稱為“gaos gak”的兜,“gak”為漢人,直譯則為“漢人告(兜)”,gaos gak就是由一群外來人群統一改姓楊,組合而成的一個兜,正因如此,這一兜在過去和其他當地“兜”比起來地位等級較低,在婚配上并不是優先選擇的對象。上述兜的靈活性說明了“兜”并非一個嚴格由血緣關系定義的單位,“兜”的成員資格也并非僅僅靠與生俱來,而是可制造和可改變的。

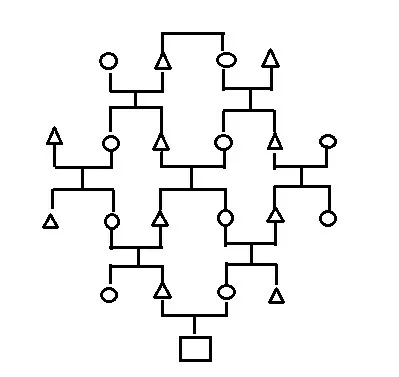

雖然“兜”的內部關系曖昧不清,其關系似乎也靈活變通,那么究竟是什么造就了“兜”的界線?其答案就在于婚姻,在“兜”的內部,無論是否是可追溯血緣關系的親戚,還是使用不同字輩的“beev”,抑或改姓入兜的人家,只要同在一個“兜”,就必須遵循“同兜不婚”的原則,另外,在若干“兜”與“兜”之間,也存在著特定的通婚禁忌,這就是“兜”的第五個,也是最為重要的一個特征:即“兜”是以禁婚原則所界定出的人群范疇。由此原則出發,我們可以看到復雜且嚴格的地方禁婚范疇,我們以下圖中西山坪寨楊姓的兜為例,坪寨楊姓分為小楊、大楊與gaos gak三個兜,其中,gaos gak由上文所述是由外來姓氏組合改姓楊而成,而因為改的是大楊的楊姓,因此,必須遵守互不通婚的規則,另外,坪寨石姓因為人數太少通過結拜兄弟與小楊共一個兜,所以小楊與石姓不能相互通婚,大楊兜下分為金勞、金略和格納三個“beev”,三個“beev”因共兜亦不能通婚,同理也不能和gaos gak通婚。

可見,不管“兜”是多么的靈活多變,但是“同兜不婚”的原則是不能改變的,在田野調查中,這種通婚的禁忌無一例外。另外,不僅在“兜”內按照“同兜不婚”的原則規范出了禁婚對象,同時在“兜”外,當地人群也劃定了一部分禁婚人群,以前文西山陡寨石姓為例,在石姓的十個兜中,除了同兜不婚以外,初一與初二也不能相互通婚。從這一點出發,我們可以再次審視為什么無人不在兜中,因為一旦不在兜中,就意味著一個人在此結構中沒有相應的位置,人們無法說清他究竟是否為可通婚的對象,因此“沒有人愿意把女兒嫁給他”。

上述“兜”的特征,是基于當下西山社會的觀察,但是我們似乎依然無法勾勒出“兜”的形貌,但至少可以明確的是“兜”與“房族”的內涵差異甚大,被我們稱之為“房族”的單位是以父系繼嗣為原則,指向的是“父-子”聯系,而“兜”單位如上文所示,是以禁婚原則所劃分的人群,它最重要的是明確不可通婚的對象,而非追溯父系脈絡。實際上,林淑蓉曾在侗族社會研究中就已經看到了“兜”與婚姻的重要關聯,她曾明確地指出:“兜為一個禁婚的單位,也是他們在進行婚姻交換時實際運作的團體。”①林淑蓉:《“平權”社會的階序與權力:以中國侗族的人群關系為例》,《臺灣人類學刊》第1期,2006年。但是在具體分析中,她并沒有繼續深入“兜”所具有的這一婚姻屬性,以及結合歷史傳統姑舅表婚制下所產生的親屬關系開展討論,因而也沒有進一步對“兜”與“房族”進行區辯。我們需要細致審視“兜”的關系內涵以及以“兜”為基礎的社會聯結,也是因為,如果僅關注“兜”與“房族”共同具有的男性世系屬性與外婚屬性,則將其進行類比理解,勢必會造成我們運用房族的親屬觀念、關系邏輯以理解截然不同的社會文化,而忽視了它可能是不同制度與觀念相互作用、疊加的歷史結果。如果我們承認“兜”是一種與婚姻緊密相關的人群分類,那么也需要意識到,今天我們所觀察到的“兜”的復雜內涵,與區域內人群流動、禮俗互動以及侗人社會在歷史上經由婚俗而開展的社會變革緊密相關,在這個意義上,“兜”至少再一次提醒了我們,婚姻始終是我們理解侗人社會歷史文化繞不開的問題。因而,后文將從傳統婚俗與地方親屬分類出發對“兜”開展辨析,以進一步對上述呈現之“兜”特征進行理解。

三、傳說與結構中的姑舅表婚

既然婚姻是我們理解“兜”的關鍵,那么也應關注到婚姻制度在這一區域直至晚近才經歷了重大變化,姑舅表婚曾是西山社會最主要的婚配模式①姑舅表婚在傳統中國被認為與禮相悖,《明律》與《清律》都出現了明令禁止交表婚的條文,自清代中期中央王朝力量深入黔東南苗侗社會,因“姑舅表婚”“行歌坐月”和“婚嫁不避同姓”,皆被視為背離禮法之陋俗,產生了自上而下推行的婚俗變革系列舉措,然而這些舉措在地方的實際執行卻經歷了漫長的過程,姑舅表婚一直持續到晚近,西山地區最后一批姑舅表婚結婚年代約為20世紀50年代。,返回歷史中這一傳統婚俗,從婚姻出發探討人群聯結,對探索“兜”的形成條件以及實際功能尤為重要。

西山地區侗族傳統婚姻制度為父方交表婚,亦稱作姑舅表婚,即“姑家養女定為舅媳,否,乃卜他族,母家嫁女助奩多以田畝,終女之身,仍歸母家。”②愛必達,張鳳孫修撰,《黔南識略》卷二十一,收入戴文年等主編:《西南稀見叢書文獻》,蘭州大學出版社,2003年,第476頁。這種將女性嫁還舅家的做法也被稱為“還娘頭”,這一傳統婚姻制度不僅為西山一地之特點,也是黔東南區域內苗侗社會的主要婚姻形式。在姑舅表婚制度下,我們可以從當地的親屬稱謂中,清晰地看到人們將可通婚和不可通婚的親屬作出類分,即同性平行親屬共用一套稱謂,如大小姨、姨父(姨表)和大小叔伯、嬸娘(堂)屬不可通婚的集團;而異性交叉親屬,如大小舅、舅媽和大小姑、姑父屬于可通婚的集團而共用一套稱謂。雖然親屬稱謂不能等同于親屬分類,在這一點上學者們已進行了充分論述并形成了基本共識,然而,當地所使用的親屬稱謂亦能折射出基于姑舅表婚這一通婚規則下血親與姻親的復雜關系,這一點對于我們理解這一區域社會來說至關重要,也為“兜”的理解提供了基本框架。

在姑舅表婚的人群關系中,“兜”作為禁婚單位,是由男性世系原則來計算的,此點并無異議,與房族原則并無不同,然而,有婚姻關系的“兜”與“兜”之間,對于女性來說,實際上都有血緣關系,血親與姻親相互重疊,也因這種重疊,不同的“兜”通過婚姻聯結成為社會整體,這就決定了我們不能只局限于“兜”的血緣世系屬性,而需在“兜”之間的關系——特別是婚姻關系中去進一步理解,這也解釋了為什么我們觀察到在侗族社會中“兜”追溯共同祖先是困難的,因為在這種關系結構中,重要的并非追溯祖先,而在于通過婚姻產生的現實聯結,在這個意義上,活著的人、后代,才是這個關系結構賴以維系的關鍵,這似乎也可以幫助我們理解,為什么當地人至今仍使用親從子名制相互稱呼,一個人一生要隨著孩子和孫輩的出生,變換幾次名字,因為結構因此而生產。同時,這也意味著,女性在此社會中尤為關鍵,她不是從一個父系集團出來進入另一個父系集團,而是她本身就是兩個父系集團的親屬,她的重要性并不是經婚姻交換才產生,而是自女性一出生,關系就已產生。陳其南曾在《房與傳統中國家族制度》中指出“房”的男系原則,女性無法對她父親的房系之存續有所貢獻,女性的地位明確地說明了房和家族原則的規范意義,而女子取得家族和房的成員資格僅能靠婚姻一途,①陳其南:《房與傳統中國家族制度:兼論西方人類學的中國家族研究》,《漢學研究》第3卷第1期,1985年。由此,呈現出“兜”相較于“房族”概念下人群關系、女性角色的不同面向。劉彥曾指出“在苗疆,血親與姻親是一個人獲得入住權并展示文化身份的重要標志,在這樣的社會中,要么成為兄弟關系(包括擬制血緣關系),要么成為姻親,非此即彼”,②劉彥:《姻親與“他者”——清水江北岸一個苗寨的歷史、權力與認同》,社會科學文獻出版社,2019年,第77頁。她也清楚地看到了在苗疆社會中所發生的變革因素,都會被放置于這一婚姻框架中重置,生產出新的秩序,強調了婚姻對于苗疆社會的結構性作用,然而必須注意的是,兜之內的血親與兜之外的姻親實際上并非涇渭分明,不過她的觀點提醒我們,要解析今天“兜”背后的重重涵義,也必須放置在這一基本的人群關系及其變遷過程中進行理解,不僅理解復雜結構,也需理解背后的觀念。

圖2 父方交表婚縱向簡化圖

姑舅表婚屬于父方交表的優先婚配制,從圖一簡化親屬圖表中可以看出這一婚姻制度下所形成的群體如果向上追溯,追溯到的并非一個男性祖先,而是一對兄妹,這也對應了侗人的神話中關于張良張妹的傳說③關于張良張妹的傳說在黔東南侗族地區版本眾多,各地版本有些許出入,但神話表達的內容結構相似,目前主要通過侗歌進行流傳。需注意的是張良張妹是漢字記侗音,名中“張”只為侗音翻譯,并無姓氏之意。本文所采用的是內容記錄較為完整的整理自黎平賽洞的《九十九公合款》,除此以外張良張妹傳說也多見于侗歌創世歌類,參見楊錫光、楊錫、吳治德整理譯編:《侗款》,岳麓書社,1988年,第205頁。。在侗人神話中,四個女性祖婆④此處祖婆為侗人創世神話中始祖母,侗語名為Minnc bic。孵出個兩個蛋,蛋出松恩(songc enl)與松桑(songc sangl),松恩松桑生七子,第一個蛇王(wangc xac)、第二個龍王(wangc liongc)、第三個大虎(daih xongc)、第四個雷公(Leic gongl)、第五個張良(jangl liangc)、第六個張妹(jiangl muih)、第七個貓郎。其中張良和張妹是創世以來第一對人類兄妹,傳說中張良張妹因和雷虎龍蛇起了沖突,雷公制造了滔天洪水,張良張妹從洪水中生存下來后結合生下個怪物肉球,張良將怪物肉球砍爛,肉球的碎片灑落后化為了眾人。這一神話傳說不僅體現了侗人之人觀,也成了父方交表婚姻制度在侗人宇宙觀中的依據,在婚姻為主題的侗歌中我們看到了不少以張良張妹論證姑舅表婚合理性的內容,如下文:

父母生育是男是女都心愛/只為遵循張良張妹要成親/依據張良男討親/依據張妹女嫁人/男婚女嫁老婚俗/女還舅門世代循①《遠嫁歌(嘎引樣)》,吳浩,李燕玲主編:《侗族琵琶歌(上)》,廣西民族出版社,2009年,第263頁。

上述創世神話中所呈現出的人觀以及侗歌中所出現的將其作為姑舅表婚的印證,為我們提供了一套關于侗人婚姻的基本社會文化圖式,在這些內容里我們不僅看到了支撐現實婚姻制度的一套特定知識,也同時提醒我們關注女性在神話知識構造與現實社會構造中的重要性。姑舅表婚作為構成整個社會運作的基礎框架,其中非常關鍵的是通過女性和婚姻,財產在不同兜之間流轉所形成之互惠關系。傳統西山侗人家庭主要財產為青山、②青山即山地,一般栽種杉木等木材。田畝與銀飾,在西山,嫁姑娘時意味著家庭財產需要進行分割,姑娘帶走一部分田畝和銀飾,而青山留給兄弟保持在原家,形成了田畝銀飾可隨女性流動而青山隨兜繼承的模式,女性可繼承財產這一點尤為關鍵,雖然我們無法追溯這一地區在更早時期生計模式的主要形貌,但起碼可以注意的是,在整個黔東南地區木材貿易興起之前,田畝是最為主要的家庭財產,這部分被女性帶走的田畝,隔代后通過還舅門又流轉回來,就如當地人所說:“姑舅表婚是肥水不流外人田,我們田地怎么舍得被別人占去,有姑舅表就有保障了嘛。”③來自西山平寨楊SG的口述材料。姑舅表婚在女性繼承田畝與從夫居之間,以時間和代際為脈絡形成了家庭財富的延續與積累,相較于漢人家族組織男為內、女為外的區分,以清晰的結構切割財產不同,侗人財產是以女性、婚姻和延續后代這一社會再生產為基礎的,在其結構和財產之間還增加了性別與代際的時間維度。正因如此,侗族社會對破壞這一婚姻規則的行為進行了制度性的規定,即如若悔婚舅家,則需在錢財物質上給予補償,補償的數額一般是難以承受的,而人們更害怕的,是兩個兜之間關系的交惡。而侗歌之中也有諸多母親勸女兒嫁舅家的主題,如:

母親罵女兒/你這妹仔不知天有多高河多長/盡說胡話你是想死不想生/不嫁姑家你去討飯吃/有百畝好田你卻拱手去送給別人④《唱給被拆散的情人(人情放)》,吳浩,李燕玲主編:《侗族琵琶歌(上)》,廣西民族出版社,2009年,第706頁。

在此關注財產并非僅出于經濟理性的目的,也并非意在指出借由婦女交換財產,恰恰相反,侗族社會的財產并非外在于人之物,而與社會聯結方式及其背后的人觀相互交織,同時,這一婚姻互惠關系作為重要的結群原則構成整體的社會。另外,在姑舅表婚中,給妻者舅家對娶妻者有著相應的權力,按照列維-斯特勞斯的觀點,交表婚的雙方因為女性的流轉和代際的轉還,從而形成了給妻者對娶妻者的債務(credit),①Lévi-Strauss,Claude.The elementary structures of kinship.Beacon Press,1971:131.這一觀點在解釋舅權的基礎性質上仍然具有解釋力。在黔東南苗侗地區,舅權也始終是繞不開的問題,在筆者看來,重點不在于舅權本身表現出了多大程度的影響力,而是在于舅權是社會權力之基礎,也可以說,地方權力格局是建立在以婚姻所形成的人群關系之上的,隨著黔東南區域社會的變化,外部力量和不同性質權力的進入,不僅會引起以舅權為基礎的地方權力變化,進而也會對婚姻這種基本人群聯結方式產生影響,從而呈現出內部復雜性,②對這一過程的討論可參見劉彥:《姻親與“他者”——清水江北岸一個苗寨的歷史、權力與認同》。這就是為什么我們今天看到的兜晦暗不明,是因為它作為實際運作的禁婚群體,在地方社會歷史過程中,經歷了調整重置,從而產生了多重關系、涵義交織的局面。

圖3 雙向流轉結構簡化圖

綜上所述,姑舅表婚的邏輯,是建立在人觀的基礎上,以婚姻的方式,聯結不同的男系團體,其中涉及人、物、權力通過女性與社會再生產(代際更迭)流轉互惠,形成時間性的流轉結構,由此而產生的聯結方式構成了社會整體(如圖二所示)。父系繼嗣原則并非“兜”的主要原則,兜之間基于婚姻所形成的關系和規范才是這一社會秩序的關鍵。婚姻對于侗族社會而言猶如莫斯所稱之“總體呈獻體系”有相當之重要性,其下涵蓋了關系義務、儀式、秩序與道德,這也可以解釋為什么我們至今仍舊聽到侗族社會所傳唱之大量侗歌,其內容大多都與婚姻相關,因為它不僅與每一個身處社會中的個體和情感息息相關,同時也與由個體所結成的社會整體及其觀念相關,另外,似也可以幫助我們理解這里緩落夫家的婚俗,③緩落夫家是都柳江流域包括西山地區侗族社會較為常見的一種傳統婚俗,即舉辦婚禮儀式之后,女性仍居住在娘家,持續時間大概一年甚至更久,通常到懷孕以后,到夫家誕下孩子從此實行從夫居。今天,緩落夫家的現象雖已不再執行,但是以訂婚儀式和正式婚禮間隔一年時間的方式作為體現,可視作一種儀式上的延續。因為只有完成了社會再生產,實現了代際延續和身份的轉換,這一結構才可被生產。而兜,就是在這一體系中人群進行婚姻實踐的基本結群單位,這里強調的是不應該只看到兜所具有的父系繼嗣屬性,更需要看到它的婚姻屬性和時間屬性,以及注意到在此結構中所包含的女性角色。可以看到,由兜產生的血親和姻親并不像“房族”概念下那般一分為二,而是相互重疊并在時間中互為調轉。如下例侗歌中一攔路歌內容所示,一代人的血親就是隔代的姻親。

主:問問你:你們姓張是姓李?姓張姓李莫進寨,我們寨上與你無親戚。

客:回答你:我們不姓張或李。曾祖出在你們寨,奶奶也是你們寨上的,外公外婆本與你們共鼓樓,你說我與這里有沒有親戚?

主:你們想朝上走還是往下去?是想偷牛或盜馬?還是想來做生意?

客:白天你們不要盤行人,夜晚行人才需問根底,我們不是偷牛或盜馬,也不是來做生意,肩上挑的都是婚禮品,挑來寨上走親戚①選自流傳于黎平、從江“六洞”“九洞”地區的攔路歌《問你們》,楊國仁、吳定國編:《侗族禮俗歌》,貴州人民出版社,1984年,第10頁。。

必須承認的是,這里所說的姑舅表婚形成的社會框架更像是一種抽象的結果,上述似乎重返結構的企圖,意在指出社會聯結的原則,而非認為它構成的是一種穩定不變的實體,恰恰相反,因其姑舅表婚的時間性與流轉性,結構必須借由實踐才可以實現,關系必須由實踐而維持。實際上,傳統侗族社會婚姻的實踐情況遠比上述簡化關系復雜,也導致“兜”呈現出復雜的內涵,首先姑舅表婚的實際是比較寬松的,它并不能保證每一代都能進行,取決于一代中有無年齡相仿的對象,若沒有合適的對象則會延遲至第二代交表或第三代交表,其次,正如林淑蓉所察覺的那樣,研究者在侗社會婚姻親屬方面共同遇到的一大問題,在于親從子名制的廣泛應用限制了能追溯的代際;②林淑蓉:《生產、節日與禮物的交換:侗族的時間概念》,黃應貴主編:《時間、歷史與記憶》,“中央研究院”民族學研究所,1999年,第257頁。最后,真正使得它的實踐復雜纏繞的,是“兜”在關系實踐中具有極強的靈活性與可變性,而對這一點的理解,必須借由地方特有的親屬觀念和親屬分類才可理解。

四、確定的“tenp singc”親戚與不確定的“jaix nongx”兄弟

在西山侗人的親屬稱謂里,“親戚”一詞有著特殊的限定,當地人在用西南官話講到“親戚”時,實際對應的是侗語中的“tenp singc”,tenp指親或婚的意思,如weex tenp就是結親、結婚;singc是情的意思,而侗語“tenp singc”指的是以女性的婚姻所產生的親屬,比如對一個男人而言,外婆本家、奶奶本家、母親本家、已婚的同輩姐妹家及其后代、已婚的同輩兄弟妻子本家、自己妻子的本家,都屬于“tenp singc”的范疇,因此當地在使用“親戚”一詞時,實則專指“tenp singc”的親屬部分。與之相對的是“jaix nongx”,“jaix”是比自己大的哥哥姐姐,“nongx”是比自己小的弟弟妹妹,字面意為兄弟姐妹,但也統指以男性世系計算的親屬群體,對于女性而言,結婚前的“jaix nongx”范圍與男子無異,而婚后,只有與自己同父母的兄弟姐妹才依舊稱為“jaix nongx”,其余則變為“tenp singc”。“tenp singc”表面上看起來,與我們通常意義上使用的“姻親”概念極為相似,但是如果我們放在傳統姑舅表婚的制度中不難發現,由于持續的“還娘頭”,使得“tenp singc”的關系是極為穩定的,它不是由單個個體產生的“姻親”,女性隨著代際的不斷轉還使得“tenp singc”的關系超越女性個體生命從而在兜之間持續,又如前文所示,姑舅表婚姻親和血親的相互交叉,意味著“tenp singc”群體并不僅只是穩定的通婚集團,而同時又是異性親屬集團。

“tenp singc”對于西山侗人極其重要,在上述親屬分類基礎上,個體擁有的“jaix nongx”是有限的,但無論男女都可以擁有很多的“tenp singc”,“tenp singc”通過婚姻與女性所產生的更廣闊的關系聯結,不僅影響著“兜”在地方社會的生存,同時也具有極重要的個體意義,至今在當地習俗中,人去世后只能由“tenp singc”在葬禮上給死者穿衣服和抬棺上山,當地人認為一個人去世的時候有可能沒有“jaix nongx”了,但一定還有“tenp singc”,因而不會出現無人料理后事的局面。當然,我們不能僅僅從功能上去理解“tenp singc”的重要性,而應在地方親屬分類和觀念中充分意識到“tenp singc”的含義,在侗語中“tenp singc douc”用來表達最親的親戚①歐亨元編:《侗漢詞典》,民族出版社,2004年,第259頁。,可見侗族社會將借由女性與婚姻產生的“tenp singc”視為比男性父系下的“jaix nongx”更為親近的親屬。在西山有一句俗語叫做“beg nyinc tenp singc,sinp nyinc jaix nongx”,意思是“百年親戚、千年兄弟”,從字面上看似乎在強調兄弟關系更為恒久不破,然而在當地卻是以相反的方式被詮釋:“千年的兄弟,很遙遠了,其實就不是很親了,所謂的堂叔伯兄弟,你知道是哪里分來的呢?你看排的那個字輩,那么多,講到血緣能有多近呢?就不及母舅那邊的了嘛。百年,不遙遠,你嫁來我家我嫁去你家,是親的。”

上述詮釋,不僅表明了“tenp singc”在親屬分類中的首要性,更重要的是,它引申出了基于父系親屬的“jaix nongx”在侗人親屬關系中的不明確性,而對這種不明確性的探查,不僅有助于我們進一步分辨“tenp singc”和“jaix nongx”在觀念和實踐層面的差異,也有助于我們對“兜”和“房族”之間進行持續辨析。實際上,“jaix nongx”的不明確性,是基于在當地人觀念中,“jaix nongx”關系是可通過實踐被改變和建構的,在本文第一節筆者已提到,“兜”是可通過男性認兄弟(weex jaix nongx)的方式加入的,通過儀式的方式,原本毫無關系的男性可獲得與“兜”中成員互為“jaix nongx”的資格,這種基于“jaix nongx”靈活建構關系的方式從過去到現在一直持續發生,因而形成了我們今天觀察到的復雜的“兜”內以及“兜”之間的關系。并且,必須意識到,雖然人們基于儀式建立了“jaix nongx”關系,但是內部仍然存在著親疏等級之分②如后加入的人家修建房子屋頂不能高過主家,或過年時需去主家象征性幫忙鏟灰等習俗規定。,對于加入年代不久的外來者,“兜”內尚能夠清晰記憶并區分,但是隨著年代漸久,就會忘記是哪一輩建立的關系,只知彼此是“jaix nongx”,從而在整體觀念上,形成“jaix nongx”說不清道不明,不如“tenp singc”清楚、親近的看法。換句話說,“jaix nongx”是可在日常實踐中不斷被改造的關系,而“tenp singc”只能借由事實上的婚姻產生,因此,當地侗人會將“穩定”的“tenp singc”關系置于“不穩定”的“jaix nongx”關系之上。這一點與我們基于漢人社會研究將“姻親”關系作為實踐性親屬關系的觀點截然不同①參見閻云翔:《禮物的流動——一個中國村莊中的互惠原則與社會網絡》,李放春、劉瑜譯,上海人民出版社,2000年。。

隨著清代苗疆進入王朝國家的控制,文字進入苗疆,地方人群受到漢移民與漢文化的影響,也有少數“兜”開始利用文字編纂族譜,固定字輩,但是基于上述地方婚姻制度、親屬分類與重視實踐與現實聯結的親屬關系,一方面所編纂族譜的數量極為有限且簡略,另一方面,族譜的書寫乃至字輩的使用具有極強的隨意性,甚至當兜內擬定字輩之后,會出現因為兜內男性成員出于想要“壓倒”別人的競爭心態,故意使用高輩字取名,以至于時間一長,字輩在兜內極為混亂、最終難以履行,對于當地一些試圖編纂族譜的人而言更感無從下手而無奈作罷。這種對字輩隨意使用的現象,與上述地方親屬觀念密切相關,基于“jaix nongx”的可建構性,以男性世系為原則的字輩對當地人而言也就具有了靈活可變的意義,雖然文字、族譜編纂乃至“房族”概念進入了西山地區,地方也用西南官話的“親戚”和“房族”來指代親屬和“兜”,然而,如果不從歷史上的傳統婚俗、人群關系乃至觀念中去理清這些概念背后的具體地方意涵,那么這些不加界定的基本概念就會影響我們對地方歷史與現實的進一步理解。

實際上,無論是靈活可變的“jaix nongx”還是相對穩定的“tenp singc”,都有著重視現實關系實踐的共性,“jaix nongx”的這種可建構性,成為地方在歷史時間中不斷吸納、整合出現在西山地區外來人群的重要機制,西山陽洞長官司在康熙二十四年(1685年)改土歸流后被納入永從縣的直接管轄范圍,雍正年間的都柳江河道疏浚更是使西山卷入了更廣泛的政治經濟聯系,人的流動帶來了新的人群,通過靈活可變的“jaix nongx”不斷整合進本地的“兜”,而加入“兜”的真正目的,是通過“兜”建立穩定的“tenp singc”關系,從而真正在地方社會中立足,在儀式場合、日常往來實踐中不斷生產出現實意義。因此,當下侗族社會的“兜”,是在姑舅表婚傳統婚俗前提下,以“tenp singc”和“jaix nongx”的親屬分類為基礎,在時間中不斷形成變化的、并以關系實踐為核心的開放性結構。

雖然時至今日,姑舅表婚已不再執行,然而此親屬分類及觀念卻依然存在于侗族社會之中,借由婚姻產生“tenp singc”關系的重要性仍在持續,比如女性雖不再指定轉還舅家,但仍有固定兜之間保持著相對緊密的通婚關系,婚姻制度雖然變化了,但以婚姻為核心的結群模式并沒有變化,今天來到該地的新移民,也必須通過上述機制加入“兜”方能被地方社會接受,并且“tenp singc”在日常交往和儀式活動中仍然發揮著重要作用,比如對于今天西山女性而言,嫁在本寨仍是最為優先和理想的選項,若要外嫁仍會受到來自家庭和鄰居們頗多的阻力,這些當下若干現象,則必須借由歷史中的婚俗與人們觀念中的親屬方可理解。是以,兜這一單位,依然可以在今天通過關系的實踐不斷更新、延續和變化。“兜”這一基本結群單位,隨著外來力量的進入,地方社會變遷,一方面自身發生了涵義的諸多變化,另一方面,更為關鍵的是,它是人們進行社會實踐的基本單位,是地方社會應對、實踐政治、經濟、文化最核心的框架,在這個意義上,我們不能將“兜”看作一種實質性的結構,它原本就具有的實踐性和開放性恰好成為接應歷史的靈活框架。

五、結論:“兜”之重思及其意義

縱觀前文,“兜”雖然與“房族”同樣是以男系原則對其成員所進行的劃分,且地方人群亦用西南官話之“房”指代“兜”,是我們向來以“房族”理解“兜”的依據,然而通過重返地方歷史中傳統婚姻制度、探析地方親屬分類與觀念,即可發現“兜”與“房族”之間的差異,從而可以延伸出幾點反思。

首先,若以從地方歷史中的姑舅表婚梳理“兜”,就會發現它的關系重點,是以婚姻為核心,女性在兜之間隨代際流轉,產生相對固定的并具有優先等級的tenp singc親戚,以“兜”為基本單位開展父方交表婚姻實踐,在現實婚姻關系實踐中生產親屬意義,因此,“兜”的關系核心并非基于父系世系原則,既不從代際上追溯始祖為集結中心,也不因父子關系的世代延續而分化與“裂變”(segmentation),至今我們仍能觀察到一個寨子中,“兜”的數量是相對固定的,并在侗話中有著特定的兜名,每一個當地人都能清楚地說出它們的名字,而“兜”的變化,取決于現實關系的變化,如特殊事件產生關系的交惡而分離、新人群通過認兄弟的方式加入一個原有的兜、或由外來移民群體建立一個新的“兜”。①如清末以來,陸續來到西山的外來移民所建立的兜——告噶,噶即為漢人之意。不僅如此,因婚姻而產生的tenp singc親戚的普遍優先等級,使得每個人重要的親屬是在“兜”之外,而非“兜”之內,“兜”內的jaix nongx關系反而是可靈活建構、可加入非血親乃至外來者的擬親群體,在此意義上,“兜”雖然是侗族社會以男性世系方式加以認定,并實行外婚制的基本單位,在結構上與“房族”相類似,但是以上蘊含的特定親屬認識、觀念、關系與日常實踐規則,使得它與建立在直系、旁系和輩分原則之上的房族單位有著很大的不同。

其次,通過“還娘頭”產生的血親、姻親相互交織重疊的特征、使得“兜”與房族概念中,女性一經結婚既被本族排除在外的情況有著明顯差異。在宗親中,女性親屬及其后代子孫、母系親屬和姻親都被清晰地劃分為外親,結婚對女性意味著世系的改變,這種內親和外親的分類所體現的正是外婚制下父系宗族制原則,②馮漢驥:《中國親屬稱謂指南》,上海文藝出版社,1989年,第33頁然而,以父方交表婚姻關系為核心的“兜”,女性本身是制造確切“親屬”的關鍵,“tenp singc”親戚在侗人社會中的重要性,不是通過在人類學繼嗣理論中所界定的,相對于“親屬”的“姻親”去發揮功能上的作用③Alfred Racliffe-Brown,“Systems of Kinship and Marrige”,in Adam Kuper,eds.,The Social Anthropology of Radcliffe-Brown,London:Routledge&Kegan Paul Ltd.,1977:189-286.,例如姑舅表婚中,一個男人的爺爺,與他的母親的舅舅、他的妻子的外公,實則是同一個人,可見,基于父系世系所形成的“姻親-親屬”“內親-外親”概念,并不適用于描述此種親屬分類。通過回到西南具體社會歷史文化場景中、在親屬研究路徑上重思“兜”,亦是提醒我們重新審視過去將姻親關系作為父系親屬關系的補充所做的研究,①參見刁統菊:《親屬制度研究的另一路徑:姻親關系研究述評》,《西北民族研究》2009年第2期。再思“姻親”之概念。

綜上,由父方交表婚實踐為核心的“兜”,血親、姻親重疊交織、可納入男性非血親,并依靠女性的向下代際流轉實現再生產的社會聯結,實際在地方社會中建構了廣泛的親屬關系,構成了“村中人人是親戚”的侗族婚親社會,婚親社會既有別于房族概念下父系繼嗣的縱式社會,也有別于交換女性聯姻理論之下的橫式社會,而是在西南地區姑舅表婚傳統婚制的基礎上,以侗人特定的親屬分類出發,蘊含了特殊人群關系、觀念與規則之內涵,亦是社會整體秩序之基礎。上述討論雖是以黔東南西山侗族地區出發,然而相關問題并非一隅一族之特殊性,面對西南研究的諸學者,都無法否認親屬與婚姻是理解該地區社會歷史的關鍵,然而在具體研究中,較多建立在已有學術概念上對西南社會進行類比分析,如以“房”“聯姻”“姻親”解釋西南地方人群關系與社會政治經濟過程,而較少理清這些概念在地方的實際意義、實踐及其創造,本文重返歷史對“兜”的重思與強調,其意圖絕非在于將這一地區的理解重新放置在結構的固化認識之中,而在于探討我們是否能透過對既有學術概念的揭示與審視,進一步把握區域社會歷史進程的內在邏輯與演變理路。

“兜”與房族概念在當下現實中的混用,當然不能被認為是一種“誤用”,而是在地方社會歷史進程中,隨著苗侗地區與外界的持續交流互動,經歷了婚姻改革、社會變遷后所產生的疊加,其中最為重要的是姓氏、文字在這一地區的進入,以及自上而下所推行的婚俗改革,在此過程中,一方面“房族”的概念與關系意涵也在持續影響著當地人對“兜”的實踐與界定,②黃瑜的研究涉及都柳江下游廣西三江侗族地區的“宗族”組織以當地原有的“兜”為基礎,通過引入儒家“宗”的觀念追溯始遷祖的發展形成過程。參見黃瑜:《山水“峒氓”——明清以來都柳江下游地區的家族、婚姻與儀式傳統》。另一方面,地方社會也在自身社會文化框架中加以調試、創造與應對。姓氏之于“房族”和“兜”的涵義亦存在差異,由于缺乏文獻記載,我們無從得知苗侗人群使用漢姓的具體過程,現有研究判斷其大致始于明代的戶籍登記,最初目的在于王朝治理,而漢姓的使用是隨著苗疆地區逐步被納入到王朝統治而逐步完成的,③有學者認為,漢姓進入苗疆的方式有多種,可能存在登記戶口的差役、兵丁按自己的姓氏給苗民取姓,或存在苗民根據自己姓氏的音譯登記戶口,或者在“苗亂”之后改隨當地軍事長官的姓氏,抑或為了參加科舉考試而隨熟悉的漢民姓氏,參見張中奎:《改土歸流與苗疆再造——清代“新疆六廳”的王化進程及其社會文化變遷》,中國社會科學出版社,2012年,第171頁。隨著漢姓進入苗疆,“兜”在原有基礎上疊加了姓氏,但姓氏的實際使用具有相當大的隨意性,④如曹端波通過對同樣實行姑舅表婚的清水江苗人社會研究中指出姓氏似乎只是一種符號,用以代表某一社會群體,并且姓氏、世系等群體等集團首先要遵循婚姻原則。參見曹端波:《姓氏、酒堂與鬼蠱指控:清水江苗人的社會結群與分類》,《貴州大學學報》2014年第6期。如同前文所分析,兜的聯姻屬性、“jaix nongx”的可建構性、親從子名制以及字輩的隨意使用,導致姓氏進入苗侗社會之后,隨著官方“同姓不婚”婚俗改革的推進,反而使地方原有傳統婚姻聯結所形成的社會秩序產生了干擾,從而造成了極大的通婚困境,為了應對這一困境,清乾隆年間黔東南地區侗族社會發起了被稱作“破姓開親”的婚俗改革,在筆者看來,這一改革的目的,旨在恢復因姓氏的進入而導致的原有通婚關系難以持續的困難,①這一觀點參見2021年7月3日《社會》編輯部、CJS編輯部主辦第十屆社會理論工作坊專題八:中國西南的禮俗變革與社會文化邏輯,筆者會議發表論文:《兜、婚姻與結群:以都柳江西山侗人社會為例》。囿于篇幅、主題所限,本文暫無法展開這一討論,而是希望借此強調,婚姻以及在歷史中婚俗的變遷是我們持續把握這一地方社會歷史演變之核心邏輯。

實際上,以宗族語言展開中國社會的認識研究,除了可觀察到的地方社會本身采取了宗族語言來表述以外,其本身也包含了學術上的特定認識脈絡。人類學早期親屬研究中,從非洲研究得來的“family”“lineage”“clan”等概念被發現并不適應于中國社會分析,因在這些概念中,本身包含了西方建立在生物性團體(biological group)以及自然人(the natural person)基礎上的親屬理解。20世紀50年代弗里德曼通過對中國宗族功能研究挑戰了單系繼嗣群的非洲經驗,他基于宗族法人性質土地共有關系的理解,認為宗族是一種權利和權力的控制與分享機構,因此,成員資格不是靠系譜平均裂變而來,而是受到了政治經濟力量不平均的影響,弗里德曼的宗族研究范式因其準確捕捉了中國社會國家在場和歷史維度,成為了之后中國宗族研究乃至理解中國鄉村的主要取向,自弗里德曼之后,學者們對于將父系單系繼嗣群的宗族視為中國社會的基本構造保持了審慎的態度,但總體上,從非洲研究到弗里德曼,再到“宗族范式”,仍是延續著結構功能學派“社會何以成為可能”的基本思考,即親屬主要是作為理解社會秩序的手段,討論的重點仍在于關注“社會”整體之凝聚力,這也就決定了親屬研究本身和與之相關的婚姻研究均處于次要的地位。

相比于歷史學者強調“不是要由血緣繼嗣的法則去演繹地方歷史,而是要從地方社會歷史去解釋宗族發展的事實”,②劉志偉:《宗族研究的人類學取徑:從弗里德曼對林耀華先生家族研究的評說談起》,《溪畔燈微:社會經濟史研究雜談》,北京師范大學出版社,2020年,第125頁。著力于宗族建構發展的研究,人類學家通過房族的系譜研究強調中國親屬研究具有不可化約的性質,由此產生了延續至今的系譜與功能之爭,③劉志偉:《宗族研究的人類學取徑:從弗里德曼對林耀華先生家族研究的評說談起》,第107頁。這兩種不同的認識路徑,隨著學者著手不同地域的研究,也實踐在了不同區域社會的探索之中。實際上,導致這兩者爭論的真正癥結,正是自20世紀80年代以來,以施耐德為代表的親屬研究質疑中,作為主要反思對象的“自然”與“文化”的二元對立,這種基于西方認識下所導致的偏見和在中國社會研究中的運用,形成了“自然”(血緣系譜)與“文化”(功能建構)無法調和。20世紀90年代之后,人類學由更細致的實際運作過程去重新界定和討論“親屬”,卡斯滕通過馬來西亞人的例子,以substance作為核心理解親屬關系,指出親屬關系是可以被建構而非預先給定;④Carsten,Janet.After kinship.Cambridge University Press,2004.卡斯特羅通過亞馬遜印第安人的身體觀,以“單一文化、多元自然”的本體論立場重新界定了“親屬”的不同類型;⑤Eduardo Viveiros de Castro,“The Gift and the Given:Three Nano-essays on Kinship”,in Sandra Bamford and James Leach,eds.,Kinship and Beyond,Berghahn Books,2009:237-268.斯特拉森則面對西方社會自身,從生殖技術與政治經濟領域的相互塑造討論自然和文化的關聯纏繞,⑥Strathern,Marilyn.Kinship,law and the unexpected:relatives are always a surprise.Cambridge University Press,2005.這些借由不同地域不同問題所做的討論,都對以往西方建立在抽象的、法律定義的“人”的認識、對財產和個人擁有權力的有邊界的個體主義假設,以及“自然”與“文化”的學術切割方面進行了重新審視,強調應在基本概念、范疇與日常實踐、行為的相互印照之下開展親屬研究。一方面,產生于不同知識中的基本概念和范疇挑戰著我們既有的常識,從而生發出知識上和認識上可能的更新,而另一方面,對實踐和過程的重視又將我們帶回人群,以緊貼經驗的方式理解地方社會過去與現在的多重涵義。在這個意義上,中國多民族社會中本身所蘊含的豐富、極具差異的親屬之知識,本身就包含了突破既有認識框架的可能性。①麻國慶通過東亞親屬研究的討論,提出立足自身親屬研究可能擴展的無限空間,但也提到了我們尚未從人類學視角充分有效把握的現狀。麻國慶:《從非洲到東亞:親屬研究的普遍性與特殊性》,《社會科學》2005年第9期。親屬不應是消解在其他問題下的注腳,對親屬的重新強調也不意味著重塑人類學與歷史學的藩籬,在這一地區曾經存在的特殊婚姻形態及其延續至今的不同的親屬界定,反而可以作為我們在基本概念和歷史縱深之中再出發把握苗侗社會乃至西南社會的關鍵可能,這也是為什么隨著西南人類學與歷史學已有研究的逐漸深入,親屬研究的重要性反而浮出水面,即如果不是在親屬以及親屬相關的理路中持續追問,那么持續的類比,用一種關系解釋關系,會削弱我們對西南社會文化歷史進程的深入把握。

本文從“兜”出發,可以視作上述反思路徑下的一種嘗試,姑舅表婚作為傳統婚俗在苗侗地區歷史上的普遍性,婚姻為中心的結群原則、對親屬極具差異的認定,以及蘊含在其中的關系實踐,決定了它既不能僅被看作一種清晰的成員資格紐帶所構成的“系譜”結構,也不能僅通過“lineage”意義上擁有財產的法人單位的功能運作加以理解,甚至,也不是一種列維-斯特勞斯聯姻理論中抽象于過程和經驗之上的預先“給定”(given)的結構。對于“兜”的理解也非此一篇文章可以窮盡,反而給未來留下了更多問題,然而對于苗侗地區親屬與婚姻研究的持續重視,回到地方知識中對基本概念進行持續追問,雖勢必將我們帶入更復雜多義且互為纏繞的歷史與現實,但同時也提供了在知識上和方法上再出發的可能。在這個意義上,親屬依然是我們尚未走完的必經之路。

(上海師范大學錢杭教授對該文提出了若干評議、修改建議和指導,衷心感謝!)