貨幣環境、高管薪酬與銀行風險承擔

沈 宇,胡廣雨

(遼寧大學 金融與貿易學院,遼寧 沈陽 110036)

一、引言

在對金融危機的反思中,學者及專家普遍認為長期低利率的貨幣環境和充裕的流動性,是資產價格泡沫產生的重要原因[1],再加上資產證券化的放大效應,產生“非理性繁榮”,進而導致金融機構承擔的風險日益增加。寬松貨幣環境改變了銀行的風險偏好,銀行體系更容易過度承擔風險[2]。

危機中銀行高管薪酬帶來的風險承擔激勵問題也同樣引發了公眾、學者和監管當局的廣泛關注[3-5]。就中國而言,推進銀行治理體系的現代化是銀行體系改革的重要部分,且已初步形成了薪酬激勵機制[6]。但是治理機制不完善、道德風險等問題依舊凸顯,影響著整個銀行體系的穩定。黨的二十大報告提出,強化金融穩定保障體系,依法將各類金融活動全部納入監管,守住不發生系統性風險底線。事實上,目前構建的多層次資本市場已取得了諸多成效,但商業銀行依舊處于中流砥柱的地位,商業銀行的風險承擔水平與整個金融體系的穩定休戚相關。防范化解金融風險,事關國家安全發展全局以及人民財產安全,是實現高質量發展必須跨越的重大關口。黨的二十大報告指出,高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。這就要求金融系統按照黨中央決策部署,把防控金融風險放在更加突出的位置,健全和完善金融風險的防范、預警和處置機制,持續強化金融風險防控能力。

銀行風險承擔行為受到宏觀經濟狀況、市場結構以及公司治理等諸多因素的影響,而高管薪酬作為重要的公司治理機制,是影響銀行風險承擔的重要因素。商業銀行作為中國金融體系中的主導力量,不同的貨幣環境及其變化均會對商業銀行的風險承擔意愿和能力產生影響。

雖然關于高管薪酬和銀行風險承擔之間的關系研究已經比較豐富,但尚未形成一致的結論。另外,多數文獻在研究高管薪酬對銀行風險承擔的影響時,大多考慮銀行自身特征和部分宏觀經濟變量,較少分析貨幣環境的影響。為豐富這方面的研究,文章以中國38 家上市銀行2007—2020 年的年度數據為樣本,深入分析高管薪酬對銀行風險承擔的影響,一方面檢驗高管薪酬與銀行風險承擔的關系,另一方面檢驗貨幣環境對高管薪酬與銀行風險承擔之間關系的影響,以及不同性質銀行的影響差異。這一研究為監管當局動態考慮不同貨幣環境下,制定合理的高管薪酬限制措施,實現對銀行風險監管的合理應對,提供了有益的借鑒。

二、文獻回顧

1.高管薪酬與銀行風險承擔的關系

公司所有權與控制權的分離造成了股東與經理人之間的代理問題[7],對于銀行來說,這種分離使得銀行管理者對銀行負有全面責任,他們做出的關鍵投資組合決策可能對銀行的整體風險產生影響。因此,從薪酬激勵出發了解管理者承擔風險的動機至關重要。具體的,合理的薪酬激勵制度和結構能在一定程度上為高管對自身風險承擔行為約束提供必需的信息,促使銀行管理層做出與其風險承擔能力相匹配決策行為。同時要注意到薪酬激勵的結果將表現為高管的行動選擇,銀行承擔過度風險可能是銀行高管薪酬激勵不當的后果。

國內外學者們對于高管薪酬與銀行風險承擔之間的關系進行了廣泛的研究,成果豐厚。Murphy(1999)指出,高管薪酬研究觀測的時間和地點十分重要:在薪酬實踐上,不同公司、行業乃至國家之間存在著很大的差異性,這些差異還會隨時間的演進而逐步變化[8]。高管薪酬與風險承擔之間的數理關系因高管不同的效用函數、不同的假設條件而不同。高管薪酬和風險承擔之間的實證關系是復雜的,二者或呈正向關系,或呈負向關系,或呈非線性關系,甚至是相關性未能完全證實。

還有一部分研究表明,金融機構高管薪酬與風險承擔呈正向關系[9]。Bhagat&Bolton(2014)通過對比2008 年美國最大的14家“大而不能倒”銀行和37 家未參加“不良資產救助計劃”銀行的高管薪酬結構,包括高管持股、工資與獎金,并結合多種風險承擔指標衡量的結果,研究發現,高管薪酬計劃產生的激勵措施與銀行過度風險承擔行為相關[5]。

同樣有實證研究,發現高管薪酬與銀行風險承擔呈負相關關系。Shah 等(2017)利用2008 年金融危機將數據分樣本研究發現,在金融危機前,高管薪酬與銀行風險承擔之間為負相關,后金融危機時期高管的限制性股票和期權激勵降低了銀行風險承擔[10]。還有研究表明,高管薪酬激勵與風險承擔呈非線性關系[11]。Fahlenbrach&Stulz(2011)的研究表明銀行薪酬激勵并沒有使得高管有意關注短期利益而作出過度風險承擔的行為[4]。

中國對于銀行高管薪酬與銀行風險承擔的研究相對于國外文獻數量偏少,且研究范疇也相對窄一些。主要源于中國銀行業現代化治理機制建立的時間還不足20 年,且銀行的治理目標及酬薪激勵機制亦有一定差異。主要是高管薪酬偏重與銀行業績關聯,而忽略了其中帶來的風險。張雪蘭等(2014)將高管酬薪分解為權力薪酬、激勵薪酬和操作薪酬,探討上市銀行高管薪酬與系統性風險之間的關系,得出了高管薪酬激勵與系統性風險的正相關關系結論[12]。洪正等(2014)以房地產信貸增速衡量銀行風險,也發現了高管薪酬與銀行風險承擔正相關[13]。同樣,有研究發現銀行風險承擔與高管薪酬呈現出正“U”型關系[14],也有倒“U”型關系[15]。

2.貨幣環境與銀行風險承擔

長期寬松的貨幣政策是導致金融危機爆發的關鍵原因之一[16]。諸多研究表明,長期寬松的貨幣環境會引起銀行的風險承擔行為,利率與銀行風險承擔呈現負向關系已被國內外文獻反復證實,即刺激經濟的長期低利率環境提高了銀行風險承擔水平。首先,低利率會推高抵押品的估值。其次,出于對收益率的追求,銀行會放寬其貸款標準,向信用記錄不佳且經濟前景不確定的借款人發放更多貸款。最后,寬松的貨幣環境還會導致金融交易雙方對風險的過度容忍,從而造成過度的風險承擔[2]。

對于低利率環境對銀行風險承擔的研究,國內外學者從兩方面展開,一是從微觀貸款合約入手,檢驗銀行是否降低了貸款標準,或違約率(信用風險) 上升,如Ioannidou 等(2015)[17]和Dell” Ariccia 等(2016)[18]均發現利率下降時,銀行降低了貸款標準;二是直接實證檢驗低利率和銀行風險承擔之間的數量關系,如Chen 等(2017)[19]和Neuenkirch&N?ckel(2018)[20]均發現寬松低利率環境與風險承擔之間具有負相關關系。由于國內銀行貸款合約數據難以獲得,大多研究直接檢驗低利率與銀行風險承擔水平的數量關系,同樣發現寬松的貨幣環境會提高銀行風險承擔水平[21,22]。少部分研究將高管薪酬納入貨幣政策傳導效率的研究中,冀志斌、宋清華(2013)的理論模型表明,高管薪酬水平會影響銀行貸款對貨幣政策的反應[23],實證研究也支持了這一推論。

三、實證設計

1.樣本數據來源

考慮到中國銀行的數據可得性,文章選擇了2007—2020年38 家上市銀行的年度面板數據,其中包括5 家國有大銀行、10 家股份制銀行、15 家城市商業銀行和8 家農村商業銀行。截至2020 年底,樣本銀行資產總額約為208.17 萬億元,約占同期全國銀行業金融機構總資產66.58%,因此,文章的樣本具有較高代表性。文章選取2007—2020 年的數據,是因為2006年底中國銀行業重組改革基本完成。所有數據來源于國泰君安數據庫CSMAR 和上市銀行公開發布的年度財務報告。文章研究所使用的統計回歸軟件為STATA16.0。

2.變量選擇與變量定義

(1) 被解釋變量

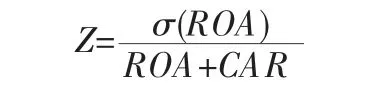

借鑒Cˇihák&Hesse(2007)[24]的做法,將衡量銀行風險承擔水平(Riskit)的Z 分數(Zscore)定義如下:

其中,分子部分使用初期至當期ROA 的標準差,分母部分使用當期ROA 和當期CAR(股東權益/總資產),Z 值等于資產回報率的標準差除以資產回報率與資本資產比之和,該值常用于度量破產風險。Z 值越大,表明破產概率越大,銀行風險承擔水平越高。

(2) 解釋變量

對于解釋變量Pay,使用管理層第一名薪酬的自然對數(Pay1)作為代理變量。為了進行穩健性分析,使用監管層第一名薪酬的自然對數(Pay2)作為替代變量。

(3) 調節變量

為了檢驗貨幣環境對高管薪酬與銀行風險承擔之間的關系的影響,引入貨幣環境的代理變量作為調節變量。貨幣環境通常可以使用M2 增長率(M2R)、SHIBOR 和銀行同業拆借加權平均利率(IBWR)作為代理變量。文章選擇一年期SHIBOR 作為貨幣環境代理變量,并使用同期M2 增長率(M2R)和一年期IBWR作穩健性檢驗。為了便于分析,參考徐明東、陳學彬(2012)[21]的研究,對同期M2 增長率(M2R)取負。

(4) 控制變量

同時對于控制變量,選取了可能影響銀行風險承擔的變量:銀行規模,用總資產的自然對數表示(LnAsset);銀行業績,用凈資產回報率表示(ROE);業務多元化,用除凈貸款外的資產運用情況表示(Dvsfct);流動性,用貸存比表示(LDR);股權集中度,用第一大股東持股比例(TOP1);公司內部治理,用獨立董事占比(IDR);宏觀經濟變量控制了GDP 增長率(GDPR)。

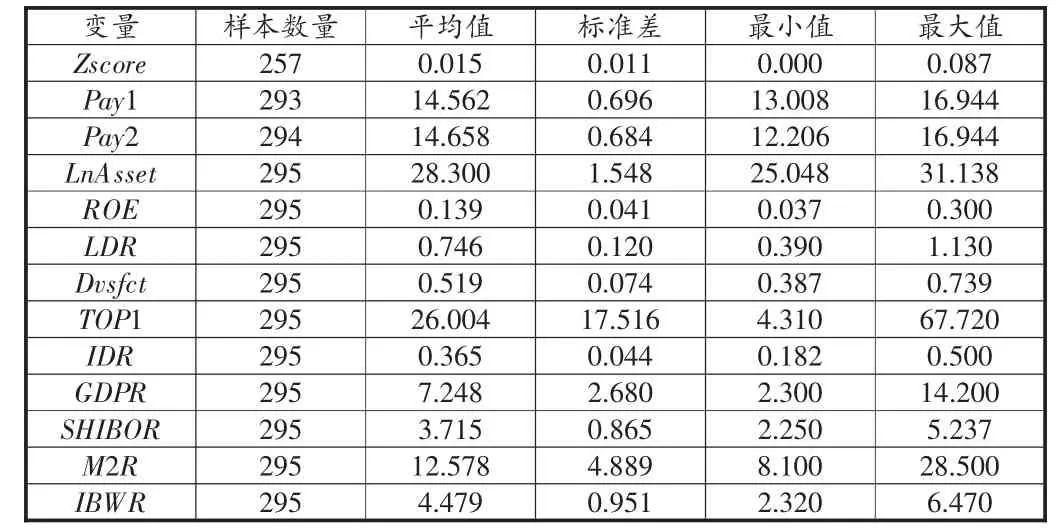

變量定義及其描述見表1。

表1 研究變量定義

3.實證設定

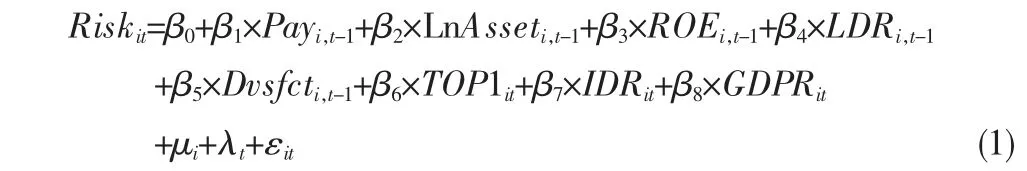

為了檢驗高管薪酬對銀行風險承擔的影響,參考洪正等(2014)[13]的研究,考慮到薪酬與風險之間可能存在的相互影響,設定如下固定效應面板回歸模型:

其中,面板的橫截面和時間維度分別表示為下標i=1,…,N,t=1,…,T。Payit是銀行i 在t 年的報酬,μi代表個體固定效應,εit代表殘差。使用Z 分數(Zscore)作為銀行風險承擔的主要衡量變量,Z 分數越大,表明銀行的風險越大。對于高管薪酬變量,采用滯后一期的數據,主要是考慮到銀行風險承擔水平與薪酬之間可能存在的內生性問題。同樣,銀行個體特征變量規模、盈利能力、經營多元化程度和存貸比,均使用滯后一期數據進入模型作為工具變量回歸。而對于股權結構(TOP1)、內部治理(IDR)宏觀經濟變量GDP 增長率則使用當期數據。

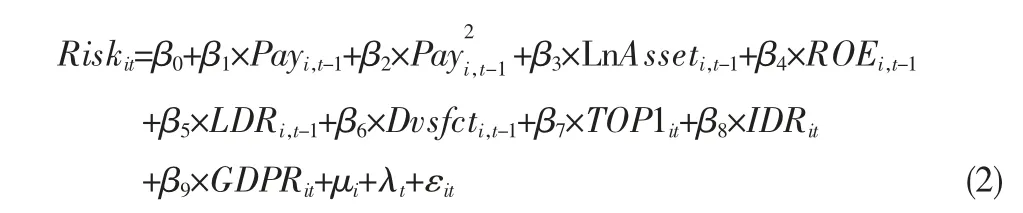

考慮到薪酬與風險之間可能存在的非線性關系,文章設定如下模型:

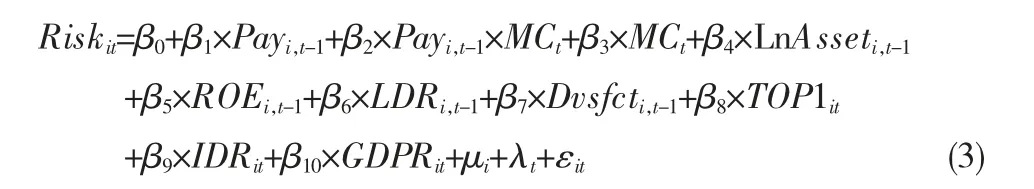

為了進一步研究貨幣環境對高管薪酬和銀行風險承擔之間的關系的影響,使用貨幣環境作為調節變量,Pay×MC 是高管薪酬與貨幣環境的交互項,用于檢驗貨幣環境對高管薪酬和銀行風險承擔之間關系的影響,設置如下模型:

貨幣環境與高管薪酬的交互項Payit×MCt的系數β2用于解釋高管薪酬在貨幣環境背景下對銀行風險承擔的影響。

四、實證結果分析

1.描述性統計

表2 為主要變量的描述性統計。在總樣本中,第一名高管薪酬總額自然對數(Pay)的均值是14.562,標準差為0.696,最高為16.944,最小為13.008。對應實際酬薪水平,樣本中第一名高管酬薪均值約299 萬元,最高為2285 萬元,為2007 年平安銀行,最低約為20 萬元,為2010 年浦發銀行,可知上市銀行高管間的薪酬存在較大差異。

表2 主要變量描述性統計

風險承擔水平上,在總樣本中,從Zscore 看,均值是0.015,標準差是0.011,最大值為0.087,為2008 年平安銀行,最小值為0.0001,為2018 年的青島農商銀行,表明上市商業銀行之間的風險承擔水平存在著顯著差別。

從控制變量上來看,銀行規模最大為中國工商銀行,2020年總資產超過33 萬億元。凈資產收益率(ROE)衡量銀行的盈利能力,從凈資產收益率來看銀行間均值相差不大,全樣本均值為16.713%,標準差為4.67,銀行業的盈利能力較穩定,但銀行間差別明顯。

2.實證結果分析

(1) 高管薪酬與銀行風險承擔之間的關系

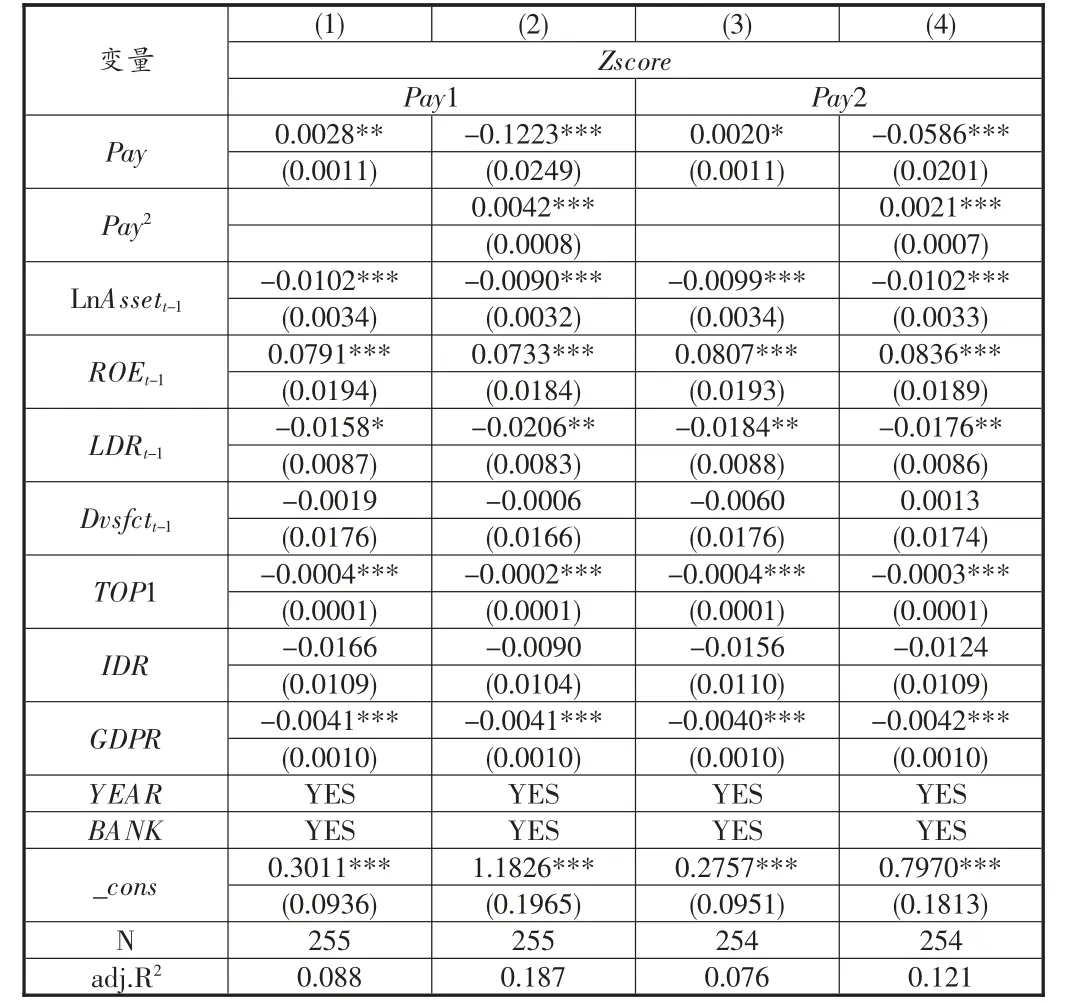

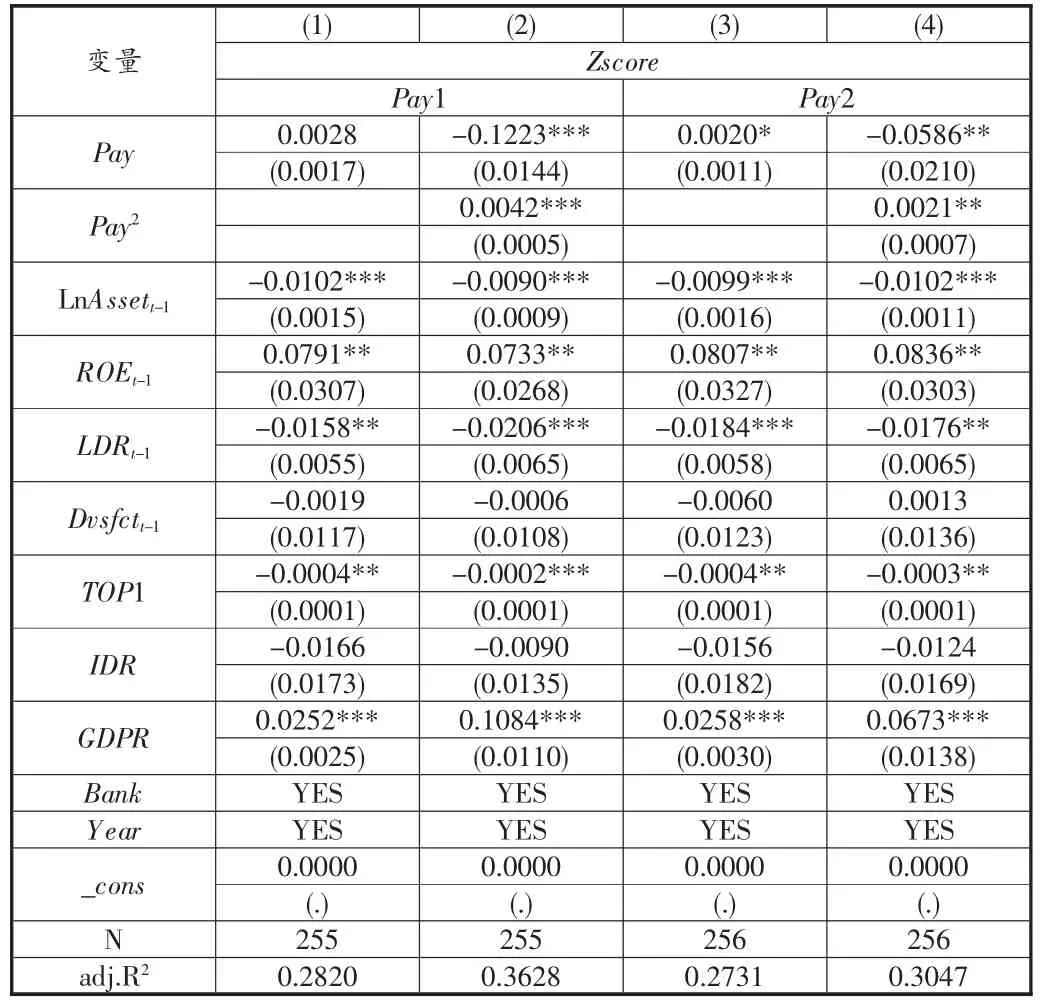

表3 第1 列結果表明,在控制了其他變量時,高管薪酬與Zscore 在5%的水平上正相關,說明銀行風險承擔與高管薪酬存在顯著的正相關關系,即薪酬越高,銀行風險承擔水平越高,這也與洪正等(2014)[13]、蔣海和劉雅晨(2018)[25]的發現一致。第3列的結果表明,經變量替換后,正相關關系依舊存在。總的來說,使用兩個薪酬代理變量的回歸結果均顯示,中國上市商業銀行高管薪酬與銀行風險承擔之間顯著正相關,上市銀行的破產風險會隨著薪酬的增加而提高。

表3 第2 列的結果表明,在控制了其他變量時,Pay 和Pay2分別為負和正且顯著,表明高管薪酬與Zscore 存在正“U”型關系,第4 列的結果表明,經變量替代后,正“U”型關系依然存在。這意味著,當薪酬開始增加時,銀行高管會傾向于降低銀行風險承擔水平,有可能是因為保護人力資本的收益,做出的保守型決策。而當薪酬提高到一定水平后,銀行高管則會趨向于激進,提高銀行風險承擔水平。

表3 高管薪酬對銀行風險承擔的影響

從控制變量上來看,資產規模回歸系數顯著為負,說明大銀行由于更低的融資成本和更強的市場競爭力,以及更多的監管,其承擔的風險可能更低。資產收益率系數顯著為正,表明銀行前期盈利能力越強,高管會采取更冒險的方式進行經營去追逐更高的收益。GDP 增長率系數顯著為正,表明宏觀經濟增長越快,銀行風險承擔水平越低。

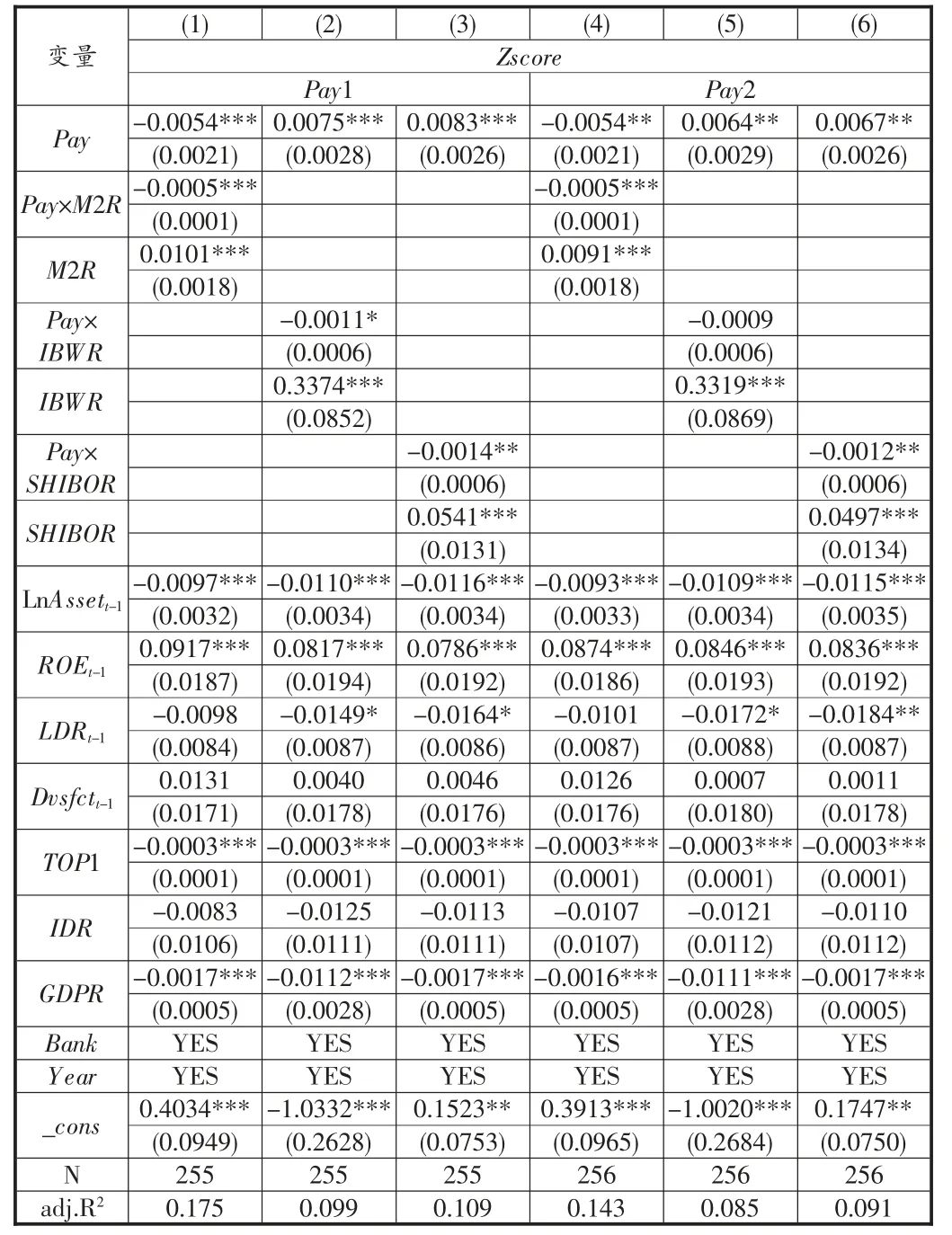

(2) 貨幣環境對高管薪酬與銀行風險承擔關系的影響

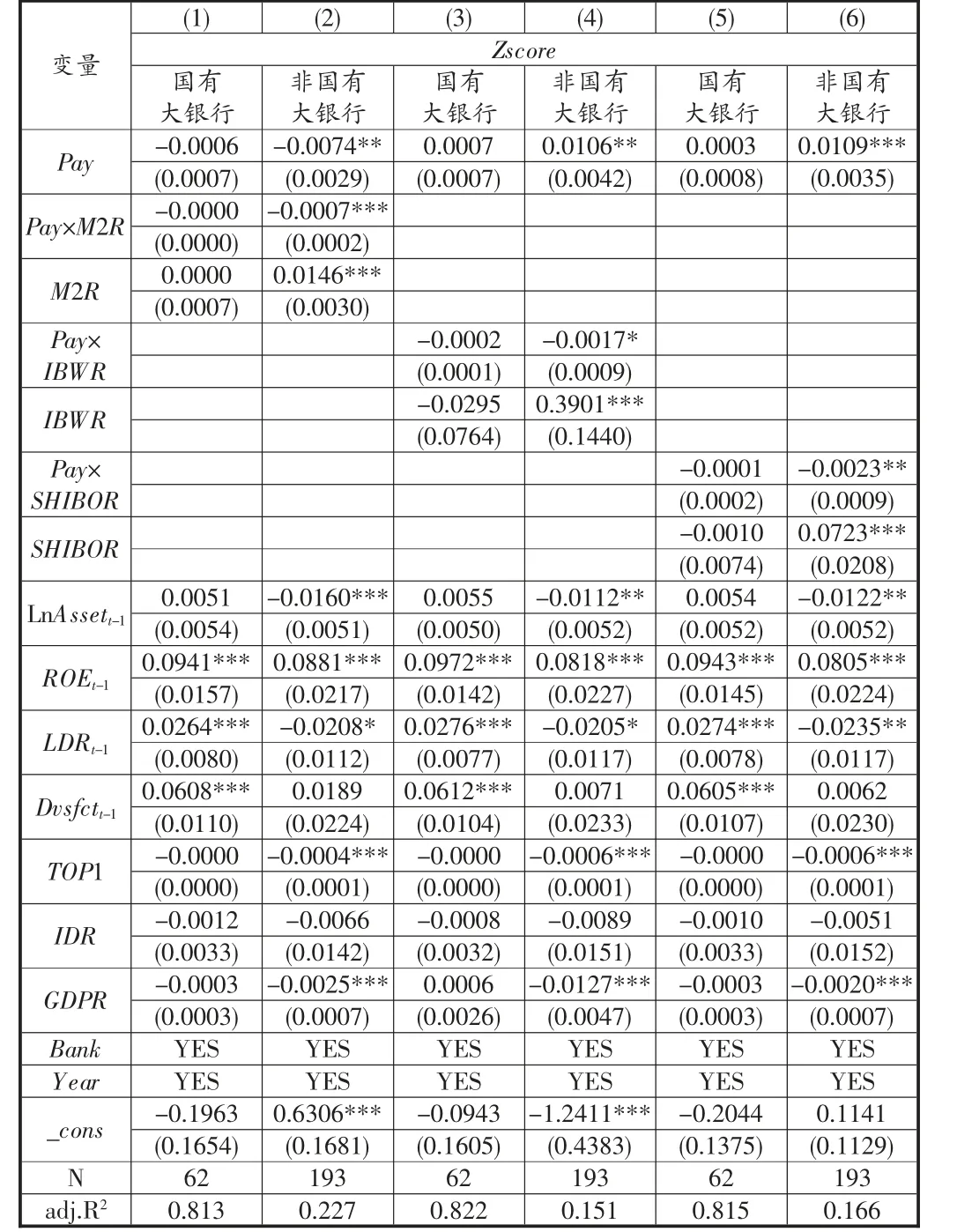

在模型(1)中增加了貨幣環境及貨幣環境與高管薪酬的交互項,構成模型(2),表4 給出了固定效應的回歸結果。第2、3、5、6 列的回歸結果是一致的,在加入貨幣環境及其交乘項以后,高管薪酬的系數顯著為正,交互項的系數顯著為負,表明在考慮貨幣環境以后,高管薪酬對銀行風險承擔的影響會被削弱,說明高管薪酬帶來的風險承擔激勵會受到貨幣環境的約束。且從數據上看,越寬松的貨幣環境,風險承擔激勵削弱的越少;越緊縮的貨幣環境,削弱的就越多。這可能是因為緊縮貨幣環境下,安全資產收益率高,高管通過謹慎管理安全資產所獲得的薪酬就越高,風險承擔激勵越小[1]。而寬松貨幣環境下安全資產收益率低,高管做出風險決策的激勵就越大。文章模型(1)的回歸結果表明,高管薪酬與銀行風險承擔正相關,而模型2 中第1 列和第4 列的回歸結果表明,高管薪酬的系數轉為負數,且交互項也為負。交互項為負也說明了貨幣環境會削弱高管薪酬的風險承擔激勵。

表4 貨幣環境對高管薪酬與銀行風險承擔關系的影響

五、異致性檢驗與穩健性檢驗

1.異質性檢驗

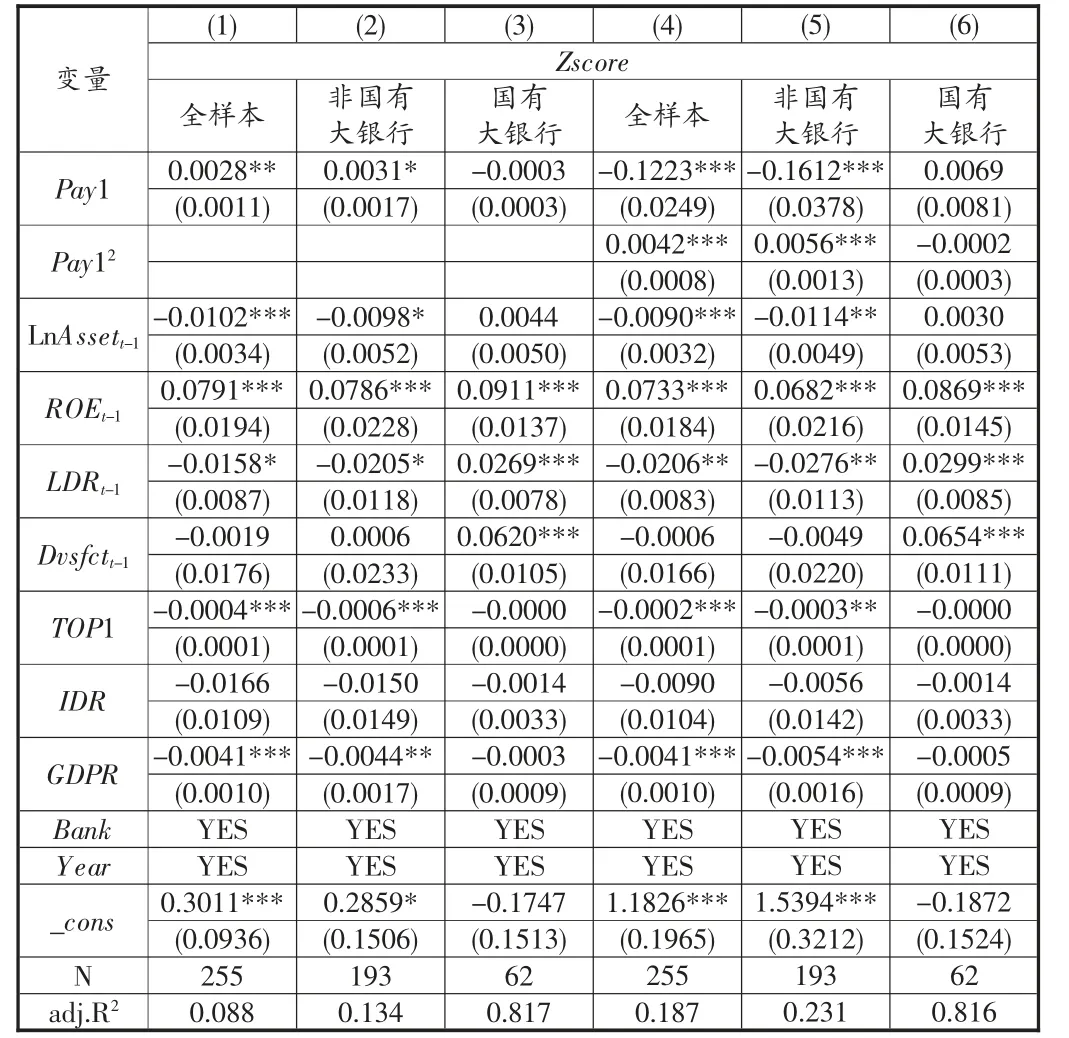

由于激勵制度的差異,不同性質的銀行高管面臨的激勵是不同的。國有大銀行存在多目標,如利潤目標和政治目標,以及多重激勵,如貨幣激勵和政治晉升激勵的影響,可能會導致薪酬激勵效應不明顯。而非國有大銀行薪酬激勵的目標主要是利潤目標和風險目標。鑒于此,文章基于銀行性質將樣本分為兩類:國有大銀行和非國有大銀行,進行對比檢驗。

檢驗結果列示于表5、表6 和表7 中,回歸結果表明,國有大銀行的回歸結果均不顯著,可能是因為多重目標和多重激勵[6];而非國有大銀行的樣本回歸結果與總樣本保持基本一致,說明高管薪酬帶來的風險承擔激勵,以及貨幣環境對高管薪酬銀行風險承擔激勵的削弱作用主要集中于非國有大銀行。

表5 基于上市銀行性質的異質性檢驗

表6 基于上市銀行性質的異質性檢驗

表7 基于上市商業銀行性質的異質性檢驗

2.穩健性檢驗

(1) 變量替代

文章主要使用變量替代的方法進行穩健性檢驗。

第一步,將管理層第一名薪酬替換為監管層第一名薪酬,回歸結果是穩健的。

第二步,將貨幣環境變量一年期SHIBOR 替換為M2 的增長率(M2R)和一年期IBWR,其結果整體上是穩健的。

(2) 回歸方法的穩健性

面板數據的回歸的前提是模型殘差項服從正態分布,且是獨立的。表8 報告了經自相關和異方差調整后的回歸結果。除第1 列的Pay 不顯著為正以外,第2 列和第4 列的Pay 和Pay2分別顯著為負和正,第3 列的結果Pay 顯著為正。回歸結果表明,表8 和表3 的回歸結果基本一致,表明文章的結果在回歸方法上是穩健的。

表8 經自相關和異方差調整后的回歸結果

六、結論與建議

金融危機以來,為了深入了解銀行風險承擔的內部機制,以及可持續的風險管理,貨幣環境、薪酬激勵與銀行風險承擔之間的聯系引發了各界廣泛關注和探索。

文章選取中國38 家上市銀行2007—2020 年的非平衡面板數據,對貨幣環境、高管薪酬及其交互項對銀行風險承擔的影響進行了實證分析,實證結果表明,高管薪酬與銀行風險承擔正相關,同時也可能存在正“U”型關系,貨幣環境會削弱高管薪酬的銀行風險承擔激勵,且越緊縮的貨幣環境削弱得越多。

異質性檢驗的結果表明,國有大銀行和非國有大銀行高管薪酬的風險承擔激勵顯著不同,高管薪酬帶來的風險承擔激勵以及貨幣環境對高管薪酬銀行風險承擔激勵的削弱作用集中體現于非國有大銀行。同時,資產規模與銀行風險承擔負相關,盈利能力較強的銀行更可能采取冒險的經營決策,GDP 增長率越高,銀行風險承擔水平越低。

根據以上的實證研究結果,文章提出以下政策建議:

第一,高管薪酬對銀行風險承擔起到正向影響,且可能呈現出正“U”型關系,說明過高的薪酬會使得銀行承擔較高的風險,因此,對高管薪酬進行限制是必要的,可以降低管理層對風險的偏好。

第二,對于銀行自身而言,在設計高管薪酬契約時,應當從績效支付轉向將風險和績效作為整體納入合同。

第三,寬松的貨幣環境下,應當制定合適的薪酬限制措施,且對于不同性質的銀行,應當實行差別的薪酬限制措施,以更好地控制銀行風險。以此為中國式現代化提供強大金融功能,強化金融賦能,為推動中國式現代化提供強大的金融動能和戰略支撐。