說(shuō)“下”

◎ 富 麗

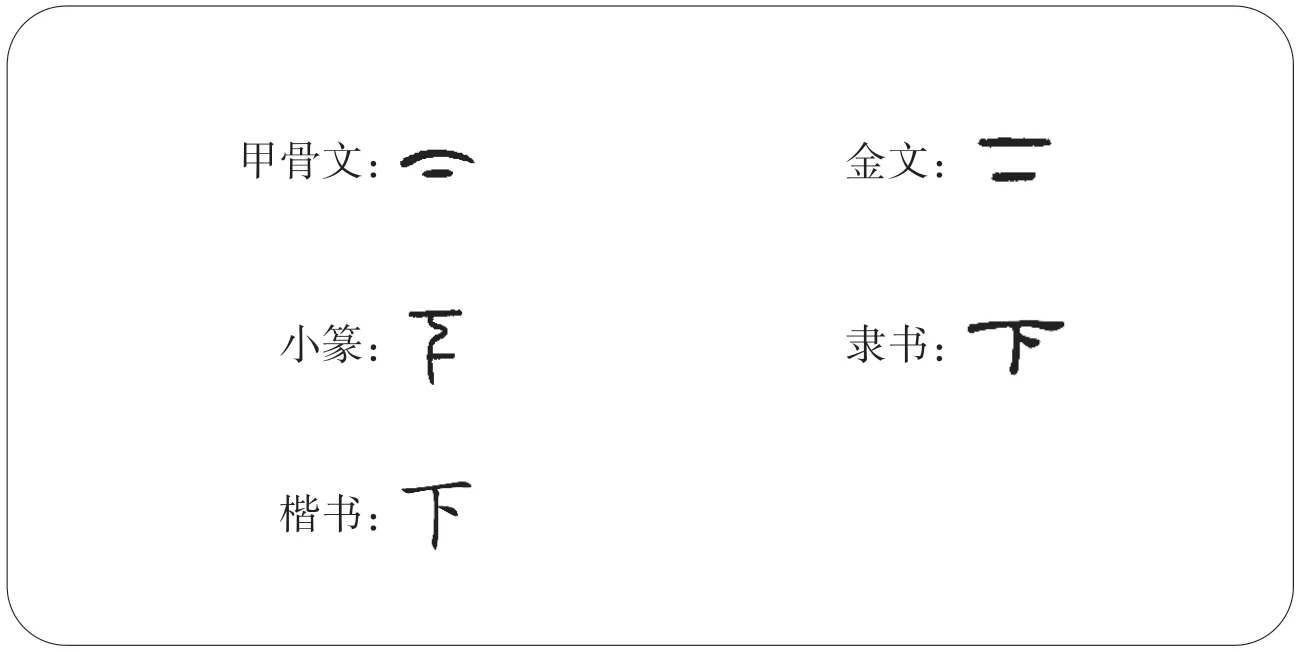

“下”字的字形演變

上的對(duì)立面是下。作為一組相對(duì)的概念,“上”和“下”這兩個(gè)字在意義發(fā)展演變方面也呈現(xiàn)出很多相似的特點(diǎn)。

“下”的甲骨文字形由上下兩橫組成,上面的一橫長(zhǎng),表示地面等基準(zhǔn)線;下面的一橫短,表示位置在下面。這跟上橫短、下橫長(zhǎng)的“上”剛好相反。

“下”是與“上”相對(duì)的方位概念,表示“位置在低處的”。《詩(shī)經(jīng)·豳風(fēng)·七月》:“十月蟋蟀入我床下。”《詩(shī)經(jīng)·召南·殷其雷》:“殷其雷,在南山之下。”描寫(xiě)的是隆隆的雷聲不絕于耳,在南山腳下響起。

“下”由本義發(fā)展出“等次或品級(jí)低的”意思,實(shí)際上也就是抽象意義上的“在下面、在低處”。《國(guó)語(yǔ)·周語(yǔ)上》:“夫下事上、少事長(zhǎng),所以為順也。”這是樊仲山父勸諫周宣王的一段話。大意是說(shuō),位卑者侍奉位高者,年少者侍奉年長(zhǎng)者,就因?yàn)檫@樣做是合乎情理的。《戰(zhàn)國(guó)策·齊策一》:“能謗議于市朝,聞寡人之耳者,受下賞。”“下賞”是下等獎(jiǎng)賞。《史記·孫子吳起列傳》:“今以君之下駟與彼上駟,取君上駟與彼中駟,取君中駟與彼下駟。”“下駟”“中駟”“上駟”分別指劣等馬、中等馬和上等馬。

“下”表示“在低處的”這種空間概念上的含義延伸到時(shí)間概念方面,就有了“時(shí)間或次序在后的”意思。《商君書(shū)·開(kāi)塞》:“上不及虞、夏之時(shí),而下不修湯、武。”大意是說(shuō),往遠(yuǎn)了說(shuō)趕不上虞、夏兩個(gè)時(shí)代,而往近了說(shuō)又不遵循商湯、周武王的治國(guó)原則。

“下”的方位含義擴(kuò)展到行為動(dòng)作方面,就表示“從高處到低處去”的意思。《左傳·莊公十年》:“下視其轍。”這里指從戰(zhàn)車上下來(lái)。唐代柳宗元《至小丘西小石潭記》:“伐竹取道,下見(jiàn)小潭,水尤清冽。”這里指沿路往下走。在此基礎(chǔ)上,“下”又進(jìn)一步表示“去、到地勢(shì)較低的地方”。因?yàn)槲覈?guó)的地勢(shì)總體上西高東低,河流多為自西向東流,所以水往東流稱為“下”,而順?biāo)畺|行也叫做“下”。《史記·淮陰侯列傳》:“漢王借兵而東下。”李白《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》:“故人西辭黃鶴樓,煙花三月下?lián)P州。”此外,又因?yàn)槲覈?guó)歷史上各個(gè)朝代的政治中心,也就是所謂的上級(jí),大多設(shè)在北方,所以從北到南也稱為“下”,比如“下江南”等。

表示“雨、雪等自上而下降落”,顯然也是“下”“從高處到低處”這種意思的進(jìn)一步延伸。《孟子·梁惠王上》:“天油然作云,沛然下雨,則苗浡然興之矣。”大意是說(shuō),天上出現(xiàn)厚重的云層,嘩啦啦下起大雨來(lái),禾苗就猛然間迅速生長(zhǎng)起來(lái)。李白《望廬山瀑布》:“飛流直下三千尺,疑是銀河落九天。”

從古至今,“下”在表示行為動(dòng)作方面的用法非常豐富。《戰(zhàn)國(guó)策·齊策一》:“令初下,群臣進(jìn)諫,門庭若市。”發(fā)布命令是從上級(jí)傳達(dá)到下級(jí),所以“下”又表示“發(fā)布、投送”的意思,比如“下通知、下戰(zhàn)書(shū)”等。《漢書(shū)·賈捐之傳》:“君房下筆,言語(yǔ)妙天下。”因?yàn)橛妹P寫(xiě)字之類動(dòng)作的大致方向是自上而下的,所以“下”就有了“使用”的意思,比如“下刀、對(duì)癥下藥”等。東漢王充《論衡·物勢(shì)》有“若爍銅之下形(模型)”,把熔化的銅水注入模型這樣的動(dòng)作顯然也是自上而下進(jìn)行的。所以“下”后來(lái)又表示“放入”的意思,比如“下餃子、下本錢”等。除此之外,“下”還能表示很多種行為動(dòng)作,這里不再一一列舉。總的來(lái)說(shuō),這些“下”所表示的行為動(dòng)作大都暗含從高到低的方向或趨勢(shì),都是在它表示“從高處到低處”的意思基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展而來(lái)的。

跟“上”由“向上”發(fā)展出“向前”的意思剛好相反,“下”由“向下”發(fā)展出“后退”的意思。《史記·平原君虞卿列傳》:“楚王叱曰:‘胡不下!……’”后來(lái),“下”就泛泛地指退場(chǎng)、離開(kāi),如“下崗、下火線”等。而“下”的這種含義用在工作或?qū)W習(xí)等場(chǎng)景,就有了表示結(jié)束工作或?qū)W習(xí)的“下班、下課”等說(shuō)法。

“下”還能用在數(shù)量概念方面,表示行為動(dòng)作的次數(shù)等。《漢書(shū)·王莽傳》:“莽立載行視,親舉筑三下。”王莽為工程奠基,親自舉起搗土的杵三次,可以理解為做了三次向下的動(dòng)作。可見(jiàn),表示行為動(dòng)作次數(shù)的“下”最初也跟自上而下的動(dòng)作有關(guān),只是后來(lái)逐漸虛化了而已。