基于專業認同的社會工作專業課程設置研究

——以懷化學院為例

陳秀珍

(懷化學院法學與公共管理學院 湖南 懷化 418000)

專業課程設置是本科教育的核心與靈魂。學生通過接觸專業課程,認知與了解該專業,并在課程實施中產生相應的專業情感、專業行為甚至對口就業意愿,最終形成專業認同。教育先行、社會認知整體偏低是當前我國社會工作專業本科教育發展的現狀。如何通過提高本科學生的專業認同進而促進社會認知的提升,是所有業內人士亟須解決的重大課題。已有研究僅單方面關注專業課程設置或專業認同,缺乏對于兩者關系的研究,尤其缺乏專業課程設置對專業認同影響的定量研究。本文擬以專業課程設置為自變量,以專業認同為因變量,力圖發現專業課程設置對專業認同的影響。

1 研究的理論背景

對社會工作專業課程設置的研究。王穎認為課程設置的關鍵在于創造盡可能多的機會使學生主動參與到知識、能力和素養的建構中[1]。關于設置要素,費梅蘋依據人才培養方案框架指出專業課程包括培養目標、基本要求、指導思想、課程結構、學時分配、課程進程;劉華麗與衡孝慶等基于課程地位將專業課程分為基本知識課程、核心課程兩類,或專業必修、專業選修與實習三類;慈勤英、趙彬則從武漢大學社會工作專業本科培養方案內容分析中提煉出專業課程三要素:課程結構、課程內容與課程順序[2]。關于專業課程設置現狀,李精華等人提出現有專業課程設置西化過重與本土地域特色問題;衡孝慶與劉玉蘭指出專業核心課程相對統一,但專業實習與國際標準差距明顯。關于專業課程設置模式,費梅蘋與鄒曉紅一致認為每所學校都有自己的課程設置模式,存在技術性、實用性與批判性三種模式,當前以技術性模式設置為主。相對于中國社會工作本科教育還停留在具體專業課程設置討論的階段,歐美國家此時的專業課程設置呈現出三個特點:一是基于各國錯綜復雜的種族、宗教、人權等現實,更加注重人權、反種族主義、宗教信仰等意識在專業課程設置中的體現,如Didier Reynaert,Peter Dijkstra,Jeroen Knevel[3]與Daniel A.Boamah,Sharon D.Jones-Eversley,Dana K.Harmon[4]等;二是更加關注實踐教學品質。阿雷桑德洛·西科拉等認為意大利大學提供的社會工作課程與專業實踐的距離太遠,無法吸收來自社會和社會服務的新刺激[5];三是認為教育者亦是社會工作者的五大經典角色之一,部分歐洲國家已經開始將教育學部分課程深深嵌入社會工作專業課程設置中。

對社會工作專業認同的研究。秦攀博第一個設計出包含認知、情感、行為和適切性四要素在內的個體專業認同問卷[6],該問卷在各專業認同水平研究中獲廣泛使用;借助問卷工具,鄒裟與邱幼云指出社會工作本科專業學生的專業認同處于中等水平。究竟什么影響了專業認同,多數學者從定性角度分析,倪玉霞與趙雪蓮指出職業期望與職業聲望、家庭支持與個體人格四大因素;胡瑩則指出政府宏觀政策支持、專業教師專業素養、同輩群體積極影響與專業價值個人價值契合都能對專業認同產生正面影響;余冰與熊若杉以及衡孝慶與劉玉蘭則專注于專業實踐環節對專業認同尤其是畢業后職業認同的影響。與前述關注專業認同定性研究不同的是,衡孝慶與劉玉蘭將注意力放在社會工作專業課程認同影響因素上,并得出學生個人特質對課程認同產生偏相關關系,學校特質則影響不大的結論。相較于國內學者更多關注學生校內專業認同,歐美學者則將更多精力放在了畢業后的職業認同研究上,如Bernadette Moorhead,Karen Bell,Therese Jones Mutton提出要在社會工作教育中加強職業認同的培養;Andreina Bruno,Giuseppina Dell Aversana認為工作整合學習的策略可維持社會工作專業學生職業認同中的作用;Julia Mary Wheeler認為學生實踐中安置主管和中介環境對學生職業認同發展有影響。

社會工作起源于歐美,專業課程設置以及職業認同的研究,歐美國家不僅發展在前,且都呈現出顯著的國別特色。我國社會工作專業教育起步雖晚,但發展速度快,2019年全國已有348所高校開設社會工作專業本科教育[7]。目前國內已有研究多單方面聚焦專業課程設置或專業認同,說明解決這兩個問題在社會工作專業發展過程中具有突出的現實價值,但已有研究中竟無一探究兩者關系。專業課程是社會工作專業本科教育的核心與靈魂,那么專業課程設置與專業認同之間是否有關系、關系如何就成為本文關注的重點,這亦是本文對已有研究的一個拓展。本文以懷化學院為分析對象,從專業課程設置入手,尋找二者間的關系以及專業課程設置對專業認同到底有無影響、影響如何,進而依據分析結果改善現有的專業課程設置。

2 研究對象與方法

2.1 研究對象

本次調查在懷化學院內開展。2011年懷化學院開始招收第一屆社會工作專業本科學生,至今已培養出8屆畢業生,每年助理社會工作師資格證書過關率與考研成功率頗高,在省內外高校同行中享有良好口碑。針對研究議題主要聚焦專業認同中的專業課程設置影響因素分析,所以僅選擇該校社會工作專業大三大四兩個年級的85位學生進行整群抽樣。相較于低年級學生而言,大三大四學生對專業課程設置的實施情況有更大發言權,并形成了相對穩定的專業認同。其中,男女學生性別比1∶2,大三大四人數比9∶8,農村城鎮戶籍比4∶1,高考志愿類型中調劑、第一志愿、他人推薦占比分別為6∶3∶1,完全符合該校社會工作專業學生現有性別、年級、志愿類型以及該校學生戶籍分布狀況。

2.2 研究工具

此次調查主要借助《社會工作專業課程設置與專業認同關系調查問卷》收集數據。該問卷總共12個題項,由被調查對象基本信息、專業課程設置維度與專業認同維度三部分構成。其中,被調查對象基本信息4個題項,分別是性別、年級、戶籍與志愿類型;專業課程設置維度主要參考蔣慈英、趙彬兩人課程設置構成三要素的思路進行編制,包括專業課程結構設置、專業課程理論內容設置、專業課程實踐內容設置以及專業課程順序設置4個題項,采用3級計分;專業認同設置維度直接借鑒秦攀博的個人專業認同量表,包括專業認知、專業情感、專業行為與專業適切性(即對口就業意愿)共4個題項,亦采用3級計分。

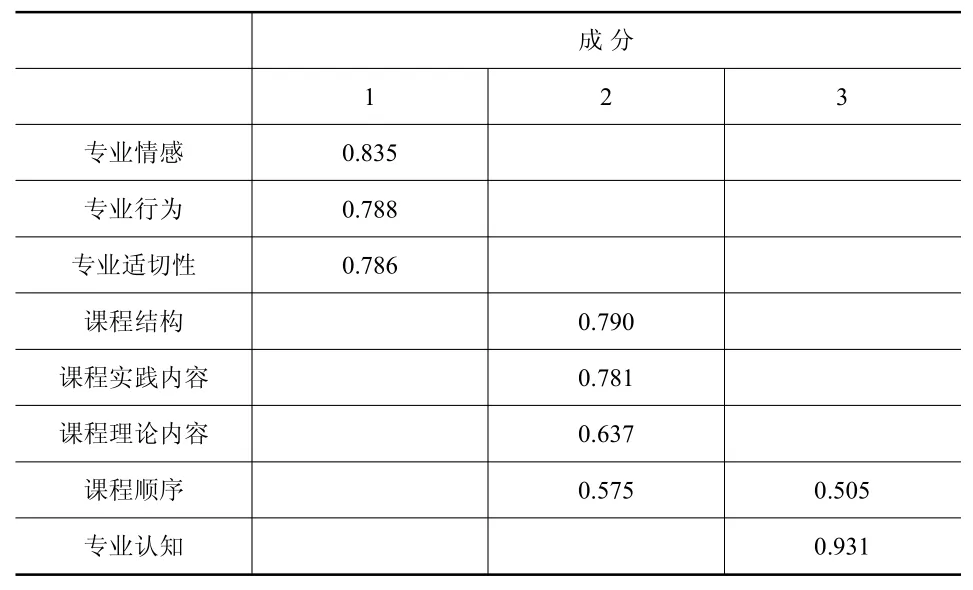

2.3 信效度分析

借助spss軟件對量表各維度以及量表整體進行信效度分析。首先,量表兩個維度信效度都較好。其中,專業課程設置維度克隆巴赫系數0.730,KMO值0.671(P<0.01),信度與效度較好;專業認同維度克隆巴赫系數0.769,KMO值0.689(P<0.01),信度與效度較好。其次,對量表整體進行測量,克隆巴赫系數0.772,信度較好;KMO值0.736(P<0.01),效度可接受的同時,根據總方差解釋率與旋轉后成分矩陣發現:量表預設2個維度(即專業課程設置維度與專業認同維度)共8個題項是不適合的,應劃分成3個維度7個題項,這樣量表中3個維度的總方差解釋率68.901%>60%,才是比較可靠的(見表1)。具體而言,變化一是原先預設的專業認同1個維度4個題項,最后變成專業認同1個維度3個題項與專業認知1個維度1個題項;變化二是專業課程設置維度4個題項中的課程順序題項在第2個維度(即專業課程設置)載荷為0.575,在第3個維度(即專業認知)載荷為0.505,都>0.5,表明課程順序可反映2、3維度,亦說明該題項針對性不強、能效性不高,應該在量表中予以刪除,也即專業課程設置維度由原來的專業課程結構、課程理論內容、課程實踐內容與課程順序4個題項最后變成了專業課程結構、課程理論內容、課程實踐內容3個題項。以上是本文對慈勤英、趙彬兩人專業課程設置構成思路以及秦攀博個人專業認同量表的適度修正。

表1 量表整體旋轉后的成分矩陣

3 結果及分析

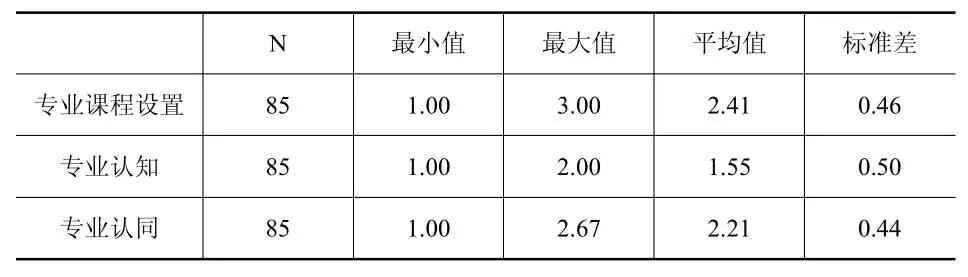

3.1 學生的專業課程設置、專業認同均值一般偏上,專業認知均值偏低

結果顯示,學生對專業課程設置、專業認同都給予一般偏上的認可程度,其均值得分依次為2.4、2.2(其中1分為不認同,2為一般,3分為認同);學生對專業認知的評分較低,均值僅為1.6(見表2)。專業認知評分較低這一結果基本符合目前學生的實際表現,也即經過三四年的專業學習后,即便對專業課程設置、專業認同有較好的評分,但對于社會工作到底是什么、學完以后能干什么,相當比例的學生依然處于半知半解的狀態,無法做到像教育學、法學等專業的學生那樣明白與確定。

表2 學生的專業課程設置、專業認知、專業認同現狀數據

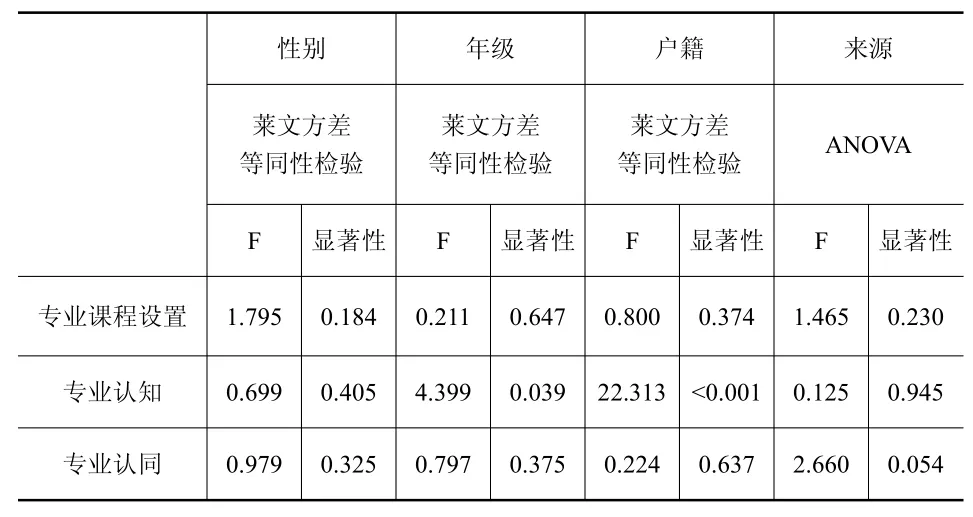

3.2 學生的人口學差異均不影響專業課程設置與專業認同

通過對不同類型學生之間的差異比較發現:第一,不同性別的學生在專業課程設置、專業認知、專業認同上均不存在顯著差異,獨立樣本t檢驗中P值均>0.05,意味著不同性別不會影響專業課程設置、專業認知及專業認同情況。第二,不同戶籍的學生在專業課程設置、專業認同上均不存在顯著差異,獨立樣本t檢驗中P值均>0.05;但戶籍在專業認知維度存在顯著差異,P<0.01,F值為22.3,其中農村戶籍學生對專業認知均值1.5,比城鎮戶籍學生均值低0.25。第三,不同年級的學生在專業課程設置、專業認同均不存在顯著差異,P值均>0.05;但不同年級的學生在專業認知維度存在顯著差異,P=0.04<0.05,F值為4.4,且大四專業認知值為1.63分,比大三高0.4。第四,不同高考志愿填報類型的學生在專業課程設置、專業認知、專業認同上均不存在顯著差異,單因素方差檢驗中P值均>0.05(見表3)。即學生的性別、年級、戶籍與志愿類型均不會影響專業課程設置或專業認同,但年級、戶籍會對專業認知產生影響。根據這一結果,意味著后續調整專業課程設置以及專業認同的對策制訂中,無須考慮學生的人口學差異,尤其無須糾結于學生高考結束后志愿填報的具體類型。

表3 專業課程設置、專業認知、專業認同與學生人口學差異矩陣

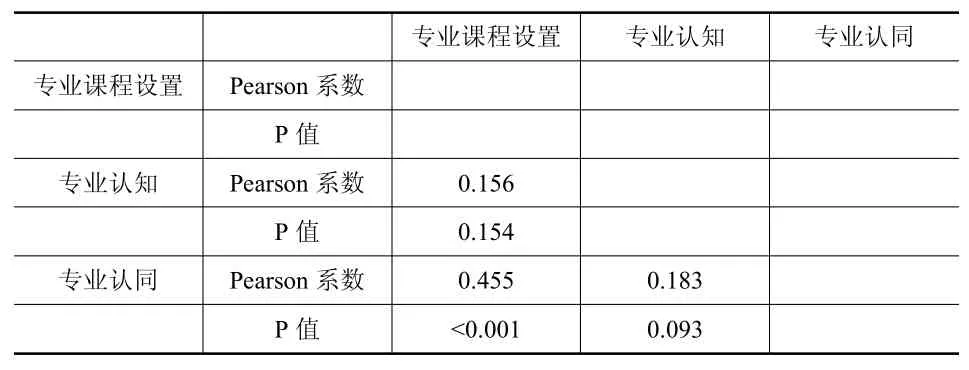

3.3 專業課程設置與專業認同顯著正相關,專業認知與前兩者均不相關

通過相關性分析發現,專業課程設置與專業認同之間呈現出顯著正向相關關系,Pearson系數0.46(P<0.01),即學生的專業課程設置評分高,意味著專業認同評分就高;反之,則低。專業認知與專業認同之間、專業認知與專業課程設置之間,由于P值都>0.05(見表4),表明專業認知與專業課程設置、專業認知與專業認同彼此之間均不存在相關關系。如何理解專業認知與專業認同不相關這一結果,學生說:即便我對這個專業有較高的認知,但因為薪酬偏低、興趣不在此等主客觀原因,可能也不會產生認同。專業認知與專業課程間不相關的結果與人們通常的認知剛好相反。一般人認為專業課程學習的年份越久,專業認知就應該越多。究其緣由,對部分學生進行深入訪談,給出如此答案,即身在此山不識廬山真面目,學得越多,接觸越深,不懂的也就越多,反而剛學、剛入門時自我感覺還挺好。由于專業認知與專業課程設置、專業認同不相關,也就不存在專業認知對專業課程設置、專業認知對專業認同等之類的影響,故影響因素研究僅在專業課程設置與專業認同之間進行。

表4 專業課程設置、專業認知、專業認同之間的相關性系數矩陣

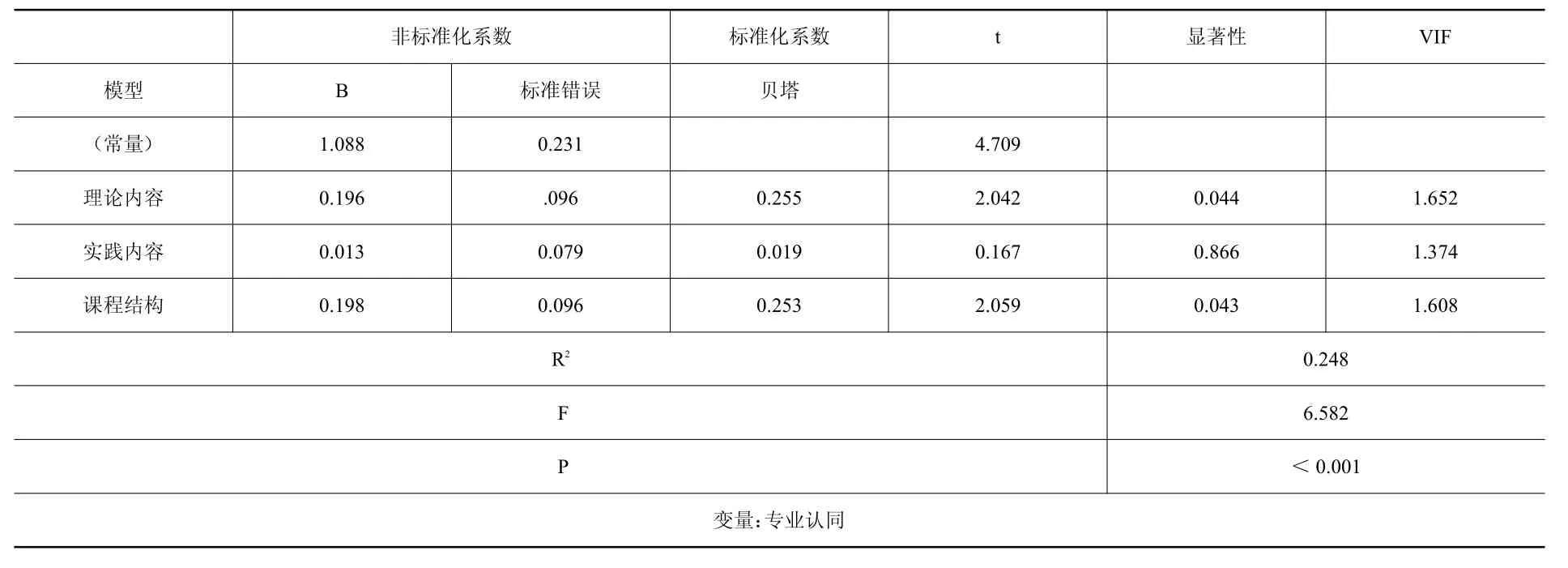

3.4 專業課程設置維度尤其課程理論內容與課程結構顯著影響專業認同

通過多元線性回歸分析得出,專業課程設置維度整體顯著正向影響專業認同,(B=0.435>0,P<0.01)。進一步分析發現,專業課程設置維度內僅有理論內容與課程結構可以顯著正向影響到專業認同,其非標準化回歸系數B值分別為0.196、0.198(P<0.05);而課程實踐內容則不能顯著影響到專業認同(P值均>0.05)。對于課程理論內容能夠影響專業認同、而課程實踐內容不能影響專業認同這一結果,訪談中教師與學生基本認為:因為理論內容承載著社會工作專業所有的基礎理論、基本知識以及方法,所以影響著專業認同;而課程實踐內容,對于提高專業技能很重要,往往更多影響的是職業認同,而非專業認同。依據標準化系數分值大小排序發現,課程理論內容(0.255)對專業認同的影響重要性稍大于課程結構(0.253)(見表5)。依據以上分析,專業課程設置與專業認同間得出如下回歸方程:專業認同=1.088+0.196*課程理論內容+0.198*課程結構。

4 對策與建議

表2到表5的數據分析表明,專業課程設置尤其是課程理論內容與課程結構是正向影響學生專業認同的重要因素,且課程理論內容的影響力稍大于課程結構。所以,改善專業課程設置,尤其是改善課程理論內容與課程結構的設置,有助于提高學生的專業認同。針對懷化學院社會工作專業課程設置的現狀及其存在的問題,擬從以下三方面提出相應建議:

表5 專業課程設置三要素與專業認同的多元線性回歸系數矩陣

4.1 扎實提升價值倫理類課程教學的內化成效

社會工作是一個價值與倫理凸顯的專業。依據知識所屬的性質,專業課程理論內容分為基礎理論類、實務知識類、專業方法類與專業價值倫理類。相較于前三類內容,教育界、學術界與實務界一致認為專業價值倫理類內容內化為學生的價值與倫理難度最大。如何在原有內化水平基礎上力求成效的進一步提升?建議如下:第一,采取有效措施,進一步挖掘雙師型教師有效處理價值沖突與倫理抉擇困境的能力。教師強、學生才強。目前該校3/4的社會工作專業教師雖已擁有國家人社部與民政部批準頒發的社會工作師資格證書,但證書不等于能力,任課教師處理價值沖突與專業倫理抉擇困境的能力亟須提升:繼續深化落實每年一次的專業教師行業實踐活動,提高行業實踐活動標準,對行業實踐活動提出價值倫理知識與能力方面的具體要求。第二,教學主體整體設計中,進一步拔高學生主體地位,具體操作如下:專業價值倫理教材中基礎理論知識章節由教師主講,具體領域與具體人群的實務價值倫理沖突抉擇章節,則改由以小組為單位的學生組依次上臺主講,徹底改變了原來學生從頭聽到尾的被動學習狀況。這一設想已在該校探索實施了三年,學生學習專業價值與倫理知識的主動性、積極性以及有效性有極大提升。

4.2 有效補足法律法規類課程內容的短板

從誕生之日起,社會工作專業首先是培養服務弱勢群體的專業人員的學科,對專業人員的法律知識儲備與法律實務能力有較高要求。對照該校2020版(2021級沿用2020版)、2022版人才培養方案中的課程內容設置,發現僅開設有一門“法學概論”課程,雖能奠定學生的法學知識基礎,但弱勢群體的福利保障或維權類的法律法規完全沒有涉及,這將嚴重影響學生法律實務能力培養的自我效能感。再者,該校社會工作專業設立于該校法學與公共管理學院之下,依托于該二級學院的法學師資優勢,定下司法社會工作發展方向,但與之相關的法律課程卻一門也未開設,特定方面人才培養徒有虛名。建議:第一,增設涉及弱勢群體的法律法規類課程,第二,增設司法社會工作領域所服務的邊緣群體的相關法律法規類課程,以補足本專業學生相關法律法規類知識短板,培養其服務于具體人群的法律實務能力。

4.3 系統構建專業課程結構中的特色板塊

當前該校社會工作專業在校學生分別是2019、2020、2021與2022四個年級,其中2019級大四學生已學完所有課程,正等待畢業論文答辯。所以就以2020、2021兩個年級都在使用的2020版人才培養方案與2022級使用的最新2022版的人才培養方案為對象,分析當前該校司法社會工作特色板塊中所包括的課程數量,分別是矯正社會工作與法學概論、矯正社會工作與民法學,都是5個學分。兩門課程5個學分能否支撐起一個特色板塊,能否培養學生具備這一領域所獨有的知識與能力,值得商榷。建議:走出去,借鑒以司法社會工作為重點發展領域的同類高校的板塊課程構架;靜下心,結合該校實際,在原有兩門課程基礎上,增設如司法社會工作、刑法與刑事訴訟法,民法與民事訴訟法、禁毒社會工作、邊緣人群心理及行為解析類課程等。