德彪西鋼琴前奏曲《霧》中“霧”的意境塑造

□鄭倩宇

阿希爾·克洛德·德彪西是19 世紀末20 世紀初法國印象主義音樂的代表人物之一,作為印象主義音樂的創始人,他對印象主義音樂的發展有著極為重要且無可替代的作用。德彪西的音樂創作可以大略分為三個時期。

1884—1890 年為他的創作初期,這個時期的德彪西正在巴黎音樂學院進行學習。由于這個時期社會的音樂風向主張追求張揚的主觀情感,因此,德彪西在這個時期的創作更多是基于“浪漫大背景”下的突破,他嘗試通過擺脫浪漫,創作出一個新天地。這個時期的主要作品有《貝加摩組曲》《阿拉伯風格曲兩首》等。

1890—1910 年為他創作的輝煌時期,擺脫浪漫主義大環境的束縛后,德彪西在他所創作的新世界中更加自在地探索與遨游,并逐漸形成了具有其個人鮮明特點、更為成熟的音樂風格。這個時期也是他創作的高產時期,主要作品有《版畫集》《歡樂島》《意向集》等。

1910—1918 年為他的創作晚期,也可看作他創作歷程中返璞歸真的時期。在經歷了創新與摸索之后,這個時期的創作可以說是集大成于一身,鮮明地體現了德彪西的個人特點,也淋漓盡致地彰顯了印象主義音樂的獨特魅力。這個時期的主要作品有《德彪西24 首鋼琴前奏曲》《德彪西12 首鋼琴練習曲》等。

《德彪西24 首鋼琴前奏曲》共分為兩集,德彪西于1911 年12 月完成了他的鋼琴前奏曲《霧》。《霧》作為第二集中的開篇,其中的意象和創作語言充滿了德彪西的個人特色。因此,本文主要從創作手法與演奏技法兩個角度,分析德彪西在這首作品中是如何構建出這一片朦朧飄忽的“霧”的。

一、創作手法中“霧”的描繪

(一)互相沖突的調式特點

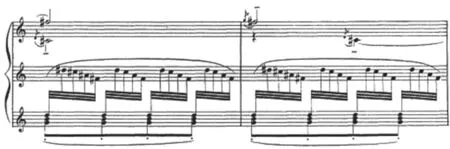

作品開篇的材料就將整個作品雙重模糊的底色展露無遺——調性充滿沖突,節拍變化多端。這首作品運用了雙調性的結構,可看作高與低兩個聲部的對話。低聲部的材料以C 大調的調性為主,主要在白鍵范圍內運用柱式和弦穩定進行;而高聲部主要以B 大調為主,主要在黑鍵范圍內運用三十二分音符分解和弦流動進行。在開頭,德彪西特意寫下la m.g.un peu en valeur sur la m.d,意為左手和弦在時值及音量上的比重都要略多于右手。

德彪西通過在調性上設置互相沖突的鮮明對比,以及在鍵盤布局中運用黑鍵與白鍵的強烈碰撞,在開頭就給予了聽者對調性模糊的感知,在開篇就為“霧”這一意境的塑造拉開帷幕(如圖1)。

圖1

(二)非功能性的音樂和聲

功能性和聲的運用在古典主義音樂時期是極為嚴謹與重要的,但在德彪西的作品中,不落俗套的非功能性和聲是他的一大特點。《霧》這首作品不僅通過模糊的調性來詮釋灰蒙蒙的意境,和聲核心更是運用了疊置和弦來創新和聲色彩。德彪西在C大三和弦上運用了帶有經過性六音的升F 大三和弦,以此將兩個相隔三全音的大三和弦進行疊置。這個出奇的和聲色彩并非德彪西首創,作曲家更多是受到當時年輕的俄國作曲家斯特拉文斯基的啟發。德彪西在觀看《彼得魯什卡》演出后大加贊賞,而這部作品中頻繁運用了C 大三和弦與升F 大三和弦的疊置。《霧》的第29 小節對這一疊置和弦的借鑒更加明顯,在一串不斷上行跑動的音符之后出現了快速交替的C 大三和弦與降G 大三和弦。此處C 大三和弦疊置在降G 大三和弦的第一轉位之上,并且在之后的一小節運用同樣的手法向上模進大二度進行,以此實現了對“霧”這一模糊、朦朧意境在和聲色彩性上的塑造(如圖2)。

圖2

(三)暗藏玄機的結構脈絡

《霧》這部作品的曲式結構如標題一般飄忽難尋,它似乎并不存在一個明確的曲式結構,但又如霧一般,在這如棉絮般飄搖的結構中尋不到源頭,卻在全曲中蔓延。

全曲以高聲部的分解和弦為模糊背景,以低聲部的突出旋律拉開序幕,但其中并未出現清晰的旋律線,直到第10 小節才出現了第一條清晰的旋律線并作為單獨的一個聲部進行,這個模式延續到了第14 小節。值得一提的是,這段旋律并不是無端而來,這些旋律音源于第2 小節的材料并得以發展,而第12 和第13 小節的旋律中也包含了來自開篇低聲部的下行分解升F 大三和弦(如圖3、圖4)。這正說明,在看似飄散凌亂的碎片化結構中,隱藏著一些“形散神聯”的聯系。

圖3

圖4

開篇之后的第14 小節到17 小節作為一個過渡段落,為之后更為廣闊的旋律作鋪墊。作品于第17小節開始出現了全曲第一處cedez,并在此處暫時終止了三十二分音符的使用,改為八分音符,織體也由之前的分解和弦轉變為八度柱式和弦,以此使整體音樂氛圍舒緩下來。同時,他還將八度和弦突出的旋律音設置在了鍵盤兩側之前未用過的音區,以此與之前的材料產生強烈的對比,使這段旋律的出現更加出其不意。而后出現的升C 八度琶音也與第2 小節中的降D 呼應,調性逐漸由之前明確的C大調轉為升c 小調,進而不斷鞏固著這一調性。在這個松弛感十足的片段,德彪西通過這條簡短但又豐富的旋律,不斷明確著升c 小調這一短暫的調性中心(如圖5)。

圖5

最后,第50 小節快速閃過了一串色彩性和聲,C 大調的主和弦似乎要在末尾出現并將全曲帶向終止。而德彪西卻再次出其不意,安排了B 減三和弦緊隨其后,避開了C 大調的終止并以此結束(如圖6)。這也正像標題所暗示的那樣,不知何處飄散而來的一片濃霧,盡管風云變幻卻久久未能消散。

圖6

二、演奏技法中“霧”的刻畫

(一)觸鍵技術

在鋼琴演奏中,技術是為了表現音樂而服務的。因此,不同時期的作品都具有獨特的音色特點。而為了達到所追求的音色,對演奏者的觸鍵方法也有不一樣的要求。德彪西的作品作為印象主義音樂的代表,對觸鍵的要求也需要更加多樣豐富。

首先,虛實結合的觸鍵形式對演奏德彪西的作品是極為重要的。在這首作品中,幾乎全曲都要求在弱與極弱的力度范圍內進行演奏,其中,pp 出現了19 次,piu pp 出現了3 次。對于演奏者而言,弱奏對觸鍵的要求則更加嚴格。因此,在演奏德彪西的作品時,下鍵不能過分壓實,但又必須讓力量放至鍵底,產生良好的共鳴與振動。另外,全曲主要以左手低聲部大量的柱式和弦旋律進行,演奏者要用中等厚度的觸鍵力量,以通過歌唱性的音質將旋律進行展開演奏。而柱式和弦的弱奏也給演奏者帶來了一定的困難,要求演奏者在弱的力度范圍內整齊地演奏出豐富的和聲,并且還需要突出高音旋律。因此,演奏者應該將柱式和弦的進行看作一個個整體進行,但又需要避免過于垂直地觸擊琴鍵,更建議利用手腕自然放松至下的力量,將重量放至指尖,用高音所在的手指單獨抬指勾勒出旋律線條,以此達到在一個聲部內演奏出兩個層次的效果,進一步描繪模糊的和聲色彩,營造“霧”這一主題意境。全曲右手主要是以小音符的分解和弦跑動為主,對這一音型的觸鍵要求則是需要表現出一片朦朧的和聲背景。因此,在演奏這部作品時,觸鍵的要求主要運用“虛實結合”的碰撞,合理運用身體與指尖的力量,合理分配重量,以此達到《霧》這首作品所想要構建的意境之美。

(二)踏板技術

在演奏德彪西的作品時,演奏者所勾勒的更應該是音樂的整體音響效果,以此營造出成片綿延的音樂意境。因此,運用好踏板才能在音響效果上更好地詮釋出作品。然而,在前奏曲一冊的譜面上,德彪西并未過多標注踏板的運用。因為他主張不同的場地、不同的鋼琴所產生的音響是各具特色的,因此,踏板的運用也應該“因地制宜”。

在《霧》的這部作品中譜面上雖標注了大量p這一力度記號,但對于左踏板卻需要斟酌使用。在德彪西的作品里,力度記號所帶來的信息不僅是弱的力量,更加需要表現出的是弱這一氛圍。因此,左踏板只可在一些pp、piu p 等部位適度使用,以此與觸鍵弱奏產生對比,達到多樣層次的音色效果。整部作品的右手音型幾乎都是分解和弦式的小音符跑動,所以右踏板的使用也需要十分注意,這里的音響所表現的是一種模糊不清卻如霧般潔白飄忽的意境。因此,右踏板也不可踩得過深與過長,要注意把握所演奏出的和聲濃度,不可太過渾濁與太過沉重。

中踏板的運用是演奏德彪西作品的重中之重,雖然在譜面上,德彪西并未標注過多有關踏板的使用,但譜面上的持續低音卻給演奏者帶來了十分重要的信息。在立式鋼琴中,中踏板更多作為消音器來使用,但在三角鋼琴中,中踏板的運用則更加多樣化,它可以做到只保持踩下踏板之后演奏的音。持續低音的使用使得音樂更加飽滿與豐富,在《霧》中結尾部分持續低音C 的加入,為上面兩個飄忽不定的聲部增添了一層穩重的厚度,也與開頭“霧”的主題動機進行了首尾呼應式的對比,由不知何處而來的薄霧開始,隨著不斷的風云變化,化為一團濃霧,逐漸飄散。

德彪西作為印象主義音樂的創始人,在歐洲音樂史上占有著十分重要的地位,對西方鋼琴音樂乃至整個音樂藝術的發展都有著不可磨滅的貢獻。對于德彪西作品的研究,更多追求的是另一個境界。在演奏德彪西音樂作品時,演奏者不僅要注重對音樂表面的表達,更要挖掘更深的音樂內涵,以表達更深層次的音樂形象。在前奏曲的開篇《霧》中,德彪西就用獨特的音樂語言展開了一片云霧彌漫的獨特景象,帶領聽者走進了他的音樂新天地。