悲劇精神嬗變下的憐憫與恐懼

——探析《地獄變》的藝術至上主義

曲柄燁

(四川傳媒學院 四川 成都 611745)

芥川龍之介是日本文壇巨擘。《地獄變》于1918年發表,該小說從冷峻的旁觀敘事角度出發,用個體的畸形心理映射彼時日本社會群體共性的情感態度,發人深省。《地獄變》講述了追求藝術至上主義的畫師良秀陷入封建公侯堀川大公的圈套,目睹親生女兒被烈火焚化,完成了曠世奇作“地獄屏風圖”之后,于第二天懸梁自盡的故事。

《地獄變》以悲劇落幕,為我們展現在封建統治階級的壓迫下,人性道德的淪喪與扭曲的藝術觀。本文淺析良秀以自殺來處理矛盾沖突的永恒意義,即由心靈沖突所引發的悲劇精神。

一、羽化了靈魂,滌蕩了心靈——崇高的悲劇意義

《地獄變》中的良秀為抵達心中藝術的彼岸世界無所不用其極,在目睹女兒被燒死后,他與藝術進行了生命中最后一次交流,那種由衷喜悅的恍惚神情映照了他在火燒檳榔車前后的心路變化。藝術可以使良秀的靈魂羽化,但無法拯救他的肉體,就這樣,良秀以超凡的藝術精神征服了世人,同時,也告別了世人。

良秀之死從倫理道德來看是為女兒而死,從人生追求來看是為藝術殉道。因為他“存藝術,滅道德”,扭曲了作為人父的倫理價值,普世道德觀讓他無法作為一個人而繼續殘留世間,而舍棄心中摯愛所激發的藝術靈感促使他到達創作生涯的頂峰,此后他將無法突破,因為他再也沒有比女兒還寶貴的藝術素材來啟迪創作了。

失去了親情與藝術之后,良秀的生命沒有了希望。良秀之死具有崇高的悲劇意義,具體展現在感人的親情與崇高的藝術兩方面。(如圖一)

圖一、《地獄變》中良秀之死的崇高的悲劇意義

小說中感人的親情與崇高的藝術產生了強烈的戲劇沖突,悲劇人物在其中糾結抗爭,最后以自我犧牲來處理雙方矛盾,即用犧牲來消解不可寬恕的罪惡,使對立的矛盾雙方得到肯定,映射出永恒的價值。良秀之死讓精神回歸肉體,藝術與道德融合,獲得了人性的永恒安寧。這樣的悲劇結局不僅平息了良秀心中的矛盾糾葛,而且讓讀者先前在驚嘆良秀“法悅的光輝”時所引發的恐懼與憐憫情緒被消解,被融化。

“悲劇是人對自己本性和社會認識的戲劇化表現,人性和社會一直處于命運的蠻橫機遇和人自己所固有的殘酷威脅之下。”①作者通過侍者之口向我們介紹了良秀孤傲怪僻、殘暴低劣、目中無人的性格,然而他唯一能被世人所接受的是對女兒的愛。一方堅持極端主義的鄙俗,一方在人間遵循著倫理綱常,這樣的矛盾糾結最終會有所取舍,映射了他性格的悲劇。而他本人對丑惡的美偏愛至極,以畫作的形式展現出來的是人間所有的丑陋現象,當然,這一點也是他對藝術紀實美的尊重。在他的意識里,所有人不過是在人間地獄中痛苦掙扎的悲劇靈魂,以藝術手段去刺激世人對社會黑暗現實的反思是他獨有的藝術家光輝。

良秀雖然有憤世嫉俗的藝術情懷,但他不過是一個小小的畫家,縱使他通達藝術至上主義,也難逃強權之下藝術家必須遵從的命運。堀川大公垂涎他的女兒,他心有不滿,卻不敢直接與大公發生沖突,因為強權為他提供了藝術創作的物質基礎,“畫師良秀”的稱號也正是借權貴所提供的發展平臺而為世人所知。因此,堀川大公既是良秀心中的殘酷威脅,又是良秀藝術創作的蠻橫機遇。藝術的本質是審美無功利,權貴無法創造藝術,但藝術卻可以寄生在權貴這棵大樹下蓬勃發展。藝術的偉大在于創造審美的奇跡,然而女兒為藝術獻身、良秀自裁造就的瑰麗的藝術作品不過是取悅權貴的工具。良秀對于堀川大公來說太過渺小,二者力量對比太過懸殊,他一方面頑強地對抗,另一方面又不得不卑微地順從,這樣的心靈沖突導致良秀注定擁有悲劇的結局。

二、憐憫與恐懼在悲劇中得以凈化——情節的悲劇

亞里士多德在《詩學》中說:“情節乃悲劇的基礎,又似悲劇的靈魂。”②《地獄變》的情節可謂驚心動魄,但從設置架構上看,前半部分并沒有過多涉及悲劇性,而旨在映射悲劇,為結尾悲劇情節的突轉埋伏筆。當良秀向大公請求展現“火燒檳榔車”場景時,大公陰笑的反應預示著后續的悲劇。

在發生悲劇之前,作者特意安排了良秀女兒與小猴子相處的情節。良秀身材矮小,舉止猥瑣,形象似猴,所以作者將這只小猴子也命名為“良秀”。在火燒檳榔車時,猴子從屋脊徑直跳入車廂并抱住女兒的肩膀發出尖叫,這一沖突隱喻了“猴子良秀”正是“畫家良秀”父愛的化身。即使良秀日后創作了曠世名畫,但良秀作為父親的道德人性早就隨著當夜的小猴子陪女兒一起為藝術獻身了。換句話說,小猴子替癡迷藝術的良秀承擔了父親的責任,在女兒發燒時擔心她,在女兒被強奸時保護她,在烈火中毫不猶豫地與女兒共同赴死。作者將父愛移情于動物,猴子在藝術面前展現了人性,而生父卻迷醉藝術喪失了人性,兩者形成鮮明對比,給予觀眾強烈的情感沖擊。通過女兒對小猴子的態度,間接描繪女兒是“善”與“美”的象征,而將“善”與“美”摧毀或者“化善美為真”是良秀的審丑意識形態,并從中展現藝術作品的悲劇美。藝術至上的思維使人心墜入魔道,良秀踩踏著人間至悲走進了藝術的殿堂。

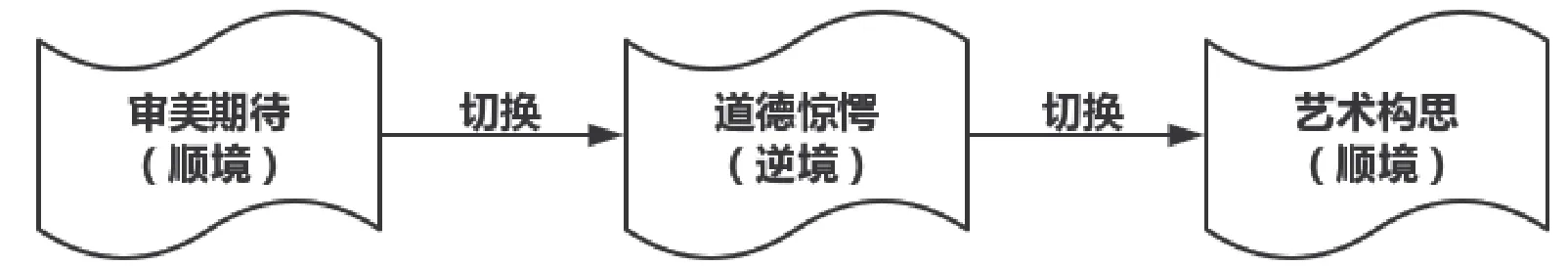

當良秀猛然發現車中的美艷貴婦是自己的親生女兒時,情節發生了突轉。小說中的點睛之處——良秀復雜的心路歷程“法悅的光輝”在此得以展現,這一情節的突轉歷時三個層次(如圖二)。

對于良秀這樣的畫癡來說,藝術創作中靈感思維與抽象思維是并存的,其藝術標準異常嚴苛,“不滿意”和“畫不出”其實是一個概念。良秀本來請求大公為自己展現“火燒檳郎車”的場景是想滿足對藝術作品紀實性的創作欲望,卻萬萬沒有想到自己會因此失去愛女。本是滿懷對主觀生命情調的審美期待身處順境,剎那間陷入了客觀現實主義悲劇中絕望與痛苦的逆境。這一心路歷程的驟變讓良秀顯得無助又可憐。作為父親,他必然是愛女心切的,因此起初做了無謂的掙扎,但在虐心的同時,伴隨創作靈感的沖擊,作為畫匠的本能審美欲望暫時戰勝了他父愛的力量,又轉瞬通達藝術構思癲狂般創作,這讓所有人大驚失色,“法悅的光輝”“美的殉難”孕育而生。

圖二、良秀復雜的心路歷程

圖三、《地獄變》與《安提戈涅》悲劇精神對比

“亞里士多德認為,悲劇主角并不是壞人,他們因為自己的過失而遭受滅頂之災。這是命運的捉弄,所以引起人們的憐憫和恐懼。”③對于良秀好壞的界定取決于用什么標尺去衡量。他對藝術的偏執與對弟子的卑劣行為,從道德評判來說,最后喪女自戕的悲劇是他應有的懲罰;從審美評判來看,良秀目睹女兒受烈火焚燒,父愛立場瞬間轉化為藝術家立場,藝術欲望獲得了極大的精神滿足,每位讀者都能被其中的恐懼力量所震懾并在恐懼中看到人性的光輝,但同時也會對良秀無力救贖親生女兒的厄運感到憐憫和同情。

良秀過猶不及的偏執藝術是他作為藝術家的本能,失去女兒是命運對他的捉弄。作為大公的下屬,他多次以下犯上,違背了彼時的階級屬性。即使藝術靈感在創作中應充分發揮主觀能動性,但這種自由必將縛上時代的枷鎖。由此可以看出,藝術家的個人風格要符合當下社會的時代屬性與所處地域的民族屬性。良秀是一個極端的悲劇人物,無論是偏向“極端的好”還是“極端的壞”都注定走向滅亡,我們對其產生的憐憫與恐懼在悲劇中得以凈化。

三、引譬連類的悲劇意識——以索福克勒斯的《安提戈涅》為例

在《地獄變》的結局中,良秀用“自我犧牲”填補生命的缺失,處理了藝術和道德兩種超越精神的矛盾。這與古希臘悲劇作家索福克勒斯的《安提戈涅》④有一定的相似性。安提戈涅埋葬了因叛國而死的哥哥,這堅守了親情倫理的美德,但也違背了國王下達的不準為波呂涅克斯收尸的律令,安提戈涅最終選擇自殺來處理這一沖突。

如圖三所示,雖然良秀與安提戈涅都以自殺處理現世的矛盾,但二者有明顯的差別,安提戈涅面對的是道義沖突,而良秀面對的是強烈的心靈沖突。安提戈涅在面對道義沖突時態度是明確果斷的“擇親情,棄王法”;而良秀的心靈沖突是無比糾結的,藝術欲望與對女兒的愛于良秀來說都是生命中不可割舍的。因此,心靈沖突所引發的悲劇精神便顯得格外深刻尖銳。

四、結語

《地獄變》像魔鏡一樣,映射出人們內心之惡。良秀的審丑藝術觀讓觀者獲得了全新的審美意識,人性的永恒矛盾是無法消解的,生活中的問題也無法以固定的道德標準衡量。藝術和女兒是良秀生命的重中之重,當二者受到威脅時,他陷入無盡的憂郁與不忿。面對藝術追求與倫理道德兩種力量的沖突,良秀用自殺填補生命的缺失,以自我犧牲處理矛盾沖突,使小說的悲劇意涵得到了合理化的詮釋。我們在悲劇精神中產生的憐憫與同情得到了凈化,并喚起人性中高尚的情感。

注釋:

①王次炤.藝術學基礎知識[M].中央音樂學院出版社,2006.67.

②亞里士多德.詩學[M].人民文學出版社,1962.19.

③葉朗.美學原理[M].北京大學出版社,2009.342.

④《安提戈涅》由古希臘悲劇作家索福克勒斯創作,被公認為是戲劇史上最偉大的作品之一。這部悲劇的女主角安提戈涅的哥哥波呂涅克斯因爭奪王位,借外國軍隊攻打自己的國家忒拜,兵敗身亡。忒拜國王克瑞翁下令禁止埋葬波呂涅克斯的尸體,違令者將被處死,因為波呂涅克斯焚燒祖先的神殿,吸吮族人的血。安提戈涅不顧禁令,埋葬了哥哥。國王下令處死她,她自殺身亡。她的未婚夫是國王克瑞翁的兒子,他也因此自殺了。克瑞翁的妻子聽說兒子已死,也責備克瑞翁而后自殺。克瑞翁這才認識到自己一手釀成了悲劇。