肉芽腫性小葉性乳腺炎誤診為乳腺結核原因分析

姚 利,王 冰,蔣鈺輝,戴希勇

肉芽腫性小葉性乳腺炎(granulomatous lobular mastitis, GLM)又稱肉芽腫性乳腺炎、特發(fā)性肉芽腫性乳腺炎,是一種局限于乳腺小葉,非干酪樣、壞死性肉芽腫為主要病理特征的慢性炎癥性疾病。1972年由KESSER和WOLLOCH[1]首先報道,該病臨床少見,發(fā)病率約占乳腺良性疾病的1.8%[2],近年來其發(fā)病率有顯著上升趨勢。GLM是乳腺炎癥性疾病中的疑難病例,其繼發(fā)的膿腫、皮膚潰瘍和竇道可反復發(fā)作或經(jīng)久不愈,其臨床表現(xiàn)及影像學檢查均無特異性,臨床診斷困難,易誤診為乳腺結核(breast tuberculosis, BTB)、乳腺癌等疾病[3]。臨床很多GLM病例確診前均接受抗生素或抗結核治療,或多次切開引流后創(chuàng)口長期不愈合,病情易復發(fā)[4],給患者身心造成巨大痛苦。本研究回顧性分析首診誤診為BTB的GLM 33例的臨床資料并復習國內(nèi)外相關文獻,探討誤診原因,并對此兩種疾病的臨床特點、診斷及治療做一總結,旨在提高臨床醫(yī)生的認識,從而減少誤診。

1 臨床資料

1.1一般資料 收集本院2014年1月—2018年12月收治的首診誤診為BTB的GLM 33例的臨床資料,均為女性,年齡18~48(31.27±6.47)歲;31例(93.9%)有生育史,于產(chǎn)后5個月~7年發(fā)病,中位發(fā)病時間為產(chǎn)后2.3年;29例(87.9%)采用母乳喂養(yǎng),19例(57.6%)有積乳史,8例(24.2%)伴有先天性乳頭凹陷;病程7 d~3年,中位病程為3.2個月;所有患者無結核病史,2例有結核患者接觸史;5例既往有患側乳腺手術史,其余患者均否認乳腺手術及外傷史;1例合并精神分裂癥并長期口服抗精神病類藥物,其余患者均否認服用避孕藥、性激素及抗精神病類等藥物史;1例合并高血壓病史。患者均于外院行乳腺腫塊細針穿刺細胞學檢查診斷為BTB,其中3例行彩超檢查考慮炎性乳癌不排除。

1.2臨床表現(xiàn) 本組乳腺腫塊29例(87.9%)為最常見癥狀,腫塊質(zhì)地較硬、邊界不清、形態(tài)不規(guī)則,其余依次為疼痛18例(54.5%),皮膚紅腫11例(33.3%),皮膚破潰流膿4例(12.1%),乳頭溢液2例(6.1%),發(fā)熱1例(3.0%)。所有患者病灶均位于單側乳房,其中右側19例、左側14例,外上象限11例、外下象限6例、內(nèi)上象限5例、內(nèi)下象限4例、乳暈區(qū)6例、波及全乳1例。

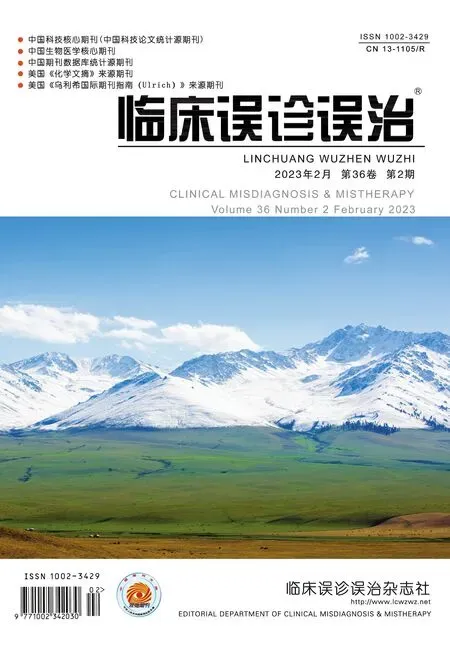

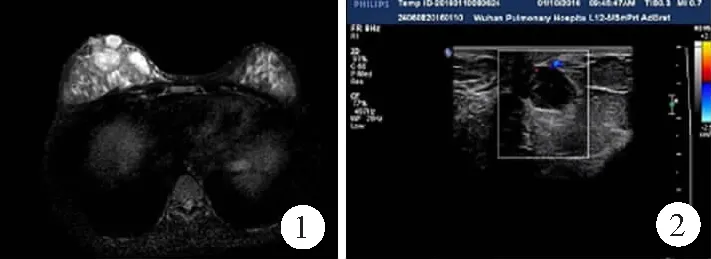

1.3醫(yī)技檢查 33例中白細胞計數(shù)>9.5×109/L 7例(21.2%),中性粒細胞比例>0.75 8例(24.2%),超敏C反應蛋白>5 mg/L 11例(33.3%),紅細胞沉降率>20 mm/h 13例(39.4%)。結核菌素純蛋白衍生物試驗(PPD)陽性8例(24.2%)、結核抗體陽性4例(12.1%)、T細胞斑點試驗(T-SPOT)陽性6例(18.2%)。1例非結核分枝桿菌(NTM)菌群鑒定檢測出龜分枝桿菌,余病原學檢查均為陰性。術前33例均行乳腺MRI平掃顯示腫塊呈等T1長T2信號影,信號不均,部分結節(jié)呈環(huán)形更長T2信號影(圖1)。14例行乳腺超聲檢查顯示9例病灶以低回聲團為主(圖2),5例為囊實性病灶,考慮合并膿腫可能。

圖1 首診誤診為乳腺結核的肉芽腫性小葉性乳腺炎MRI平掃結果(女,39歲)腫塊呈等T1長T2信號影,信號不均,部分結節(jié)呈環(huán)形更長T2信號影圖2 首診誤診為乳腺結核的肉芽腫性小葉性乳腺炎彩超檢查所示(女,30歲)病灶以低回聲團為主

1.4誤診過程 33例均于外院行細針穿刺細胞學檢查考慮BTB,誤診時間為1周~6個月。22例穿刺活檢前接受抗感染治療,10例穿刺活檢后接受抗結核治療,3例行膿腫切開引流術,病情有所好轉7例,表現(xiàn)為腫塊縮小、疼痛減輕。

2 結果

2.1確診方法 33例均行手術完全切除病灶,所有新鮮標本送檢驗科行普通細菌培養(yǎng)、抗酸染色涂片、利福平耐藥實時熒光定量核酸擴增檢測(X-pert MTB/RIF)、結核菌脫氧核糖核酸、結核分枝桿菌液體培養(yǎng)、NTM菌群鑒定等病原學檢查,1例檢測出龜分枝桿菌,余檢查均為陰性。所有標本行組織病理學檢查,鏡下見多灶,以終末乳腺小葉導管為中心的化膿性肉芽腫,無干酪樣壞死,其內(nèi)可見脂質(zhì)吸收空泡及微膿腫,小葉結構破壞,病理診斷考慮GLM。

2.2治療及預后 所有患者行手術完整切除乳腺病灶,術后行抗感染治療1周左右,21例術后口服醋酸潑尼松1月余。所有患者均治愈出院。2例術后切口少量滲液經(jīng)換藥后治愈,預后良好,未見復發(fā)。

3 討論

3.1臨床特點 GLM是一種少見的乳腺慢性炎性疾病,多發(fā)于育齡經(jīng)產(chǎn)婦女,未生育婦女一般不發(fā)病,除非長期服用利培酮類抗精神病藥物或有高泌乳素血癥的患者,男性極罕見[5-6]。GLM病因及發(fā)病機制尚不明確,相關文獻報道,其主要為自身免疫因素、細菌感染尤其是棒狀桿菌、哺乳尤其是哺乳障礙及乳汁淤積、高泌乳素血癥、口服避孕藥或抗精神病類藥物及化學因素引起的Ⅳ型變態(tài)反應等[7-8]。本研究中,33例均為女性,年齡(31.27±6.47)歲。其中31例(93.9%)有生育史,于產(chǎn)后5個月~7年發(fā)病,中位發(fā)病時間為產(chǎn)后2.3年;29例(87.9%)采用母乳喂養(yǎng),19例(57.6%)有積乳史;1例長期口服抗精神病類藥物,1例檢測出龜分枝桿菌,疾病特點與以往研究報道相符。GLM臨床表現(xiàn)缺乏特異性,主要表現(xiàn)為短期內(nèi)出現(xiàn)的乳腺腫塊和膿腫,進展迅速,單側乳腺受累常見,多發(fā)生于乳腺外周部,向中心發(fā)展,可累及整個乳腺[9]。多伴疼痛和皮膚紅腫,極少出現(xiàn)畏寒等全身癥狀。病變嚴重者可出現(xiàn)皮膚破潰、竇道和瘺管形成,也可見乳頭溢液、乳頭變形、乳頭內(nèi)陷。本研究中,29例(87.9%)表現(xiàn)為單側乳腺腫塊,26例(78.8%)發(fā)生于乳腺外周部,伴疼痛18例(54.5%),皮膚紅腫11例(33.3%),皮膚破潰流膿4例(12.1%),臨床表現(xiàn)與文獻報道基本一致。

3.2診斷及鑒別診斷

3.2.1GLM的診斷方法:①病史:哺乳障礙及乳汁淤積史、高泌乳素血癥、長期口服避孕藥及抗精神病類藥物史等;②臨床表現(xiàn):好發(fā)于育齡經(jīng)產(chǎn)婦女,不同階段臨床表現(xiàn)不一,主要表現(xiàn)為短期內(nèi)出現(xiàn)的乳腺腫塊和膿腫,多發(fā)生于單側乳腺外周部,多伴疼痛、皮膚紅腫,病變嚴重者有皮膚破潰、竇道和瘺管形成等[9];③醫(yī)技檢查:血液學檢查對其診斷意義較小,乳腺超聲有助于發(fā)現(xiàn)膿腫及竇道形成,可作為首選影像學檢查手段,增強MRI對GLM病灶范圍評估的準確性可達88.9%,可以有效監(jiān)測GLM影像學表現(xiàn)及病情緩解情況,但GLM超聲、MRI表現(xiàn)均缺乏特異性[9];④病理檢查:病理學是診斷GLM的“金標準”,細針穿刺細胞學檢查得到的細胞數(shù)少,難以與BTB、脂肪壞死、結節(jié)病等肉芽腫性病變相鑒別[10-11]。國外有研究報道,在超聲引導下行空心針穿刺活檢準確率可達96%[12],故推薦影像學引導下空心針穿刺進行術前病理組織學檢查,也可用手術切除部分組織活檢。有研究報道,GLM最主要的病理特征表現(xiàn)為多灶、以乳腺小葉導管為中心的化膿性肉芽腫,無干酪樣壞死,其內(nèi)可見脂質(zhì)吸收空泡及微膿腫,小葉結構破壞[13]。

3.2.2鑒別診斷:BTB根據(jù)發(fā)病機制主要分為原發(fā)性和繼發(fā)性兩大類[14]。原發(fā)性BTB非常罕見,發(fā)病原因是乳頭開口處侵入細菌,經(jīng)由乳腺導管感染擴散,或直接從乳房的破損處侵入。繼發(fā)性BTB更為常見,主要通過鄰近組織器官結核病的直接擴散,如胸骨、肋骨、胸膜、胸腔、縱隔結核病灶的蔓延擴散及淋巴管、血行擴散。結核分枝桿菌涂片或培養(yǎng)陽性是診斷BTB的“金標準”,但其是一種不同于肺結核的、致病菌量非常小的肺外結核病,因此其診斷價值有限[15]。X-pert MTB/RIF已經(jīng)被證實對肺外結核病具有較高診斷價值[16],但尚未見其應用于BTB的診斷。我們體會,雖然GLM與BTB臨床表現(xiàn)均缺乏特異性,但二者存在以下鑒別點:①病史:原發(fā)性BTB罕見,繼發(fā)性BTB多源于胸壁或結核性膿胸,或有結核病史,結合胸部CT可有助于診斷;②免疫學、病原學檢查:PPD、T-SPOT、X-pert MTB/RIF、結核分枝桿菌涂片或培養(yǎng)檢查有助于診斷BTB,若以上檢查均為陰性且胸部CT未見肺部、胸腔、胸壁組織異常時,BTB可能性較小,診斷需謹慎;③病理學檢查:肉芽腫性病變伴干酪樣壞死是BTB特征性病理改變,可作為診斷“金標準”[17]。

3.3治療及預后 國內(nèi)外均有研究建議按照疾病臨床癥狀將GLM分為腫塊期、膿腫期和潰后期,并提倡按期處理的策略[18-20]。GLM的治療包括藥物治療及手術治療,治療藥物有糖皮質(zhì)激素、抗生素、免疫抑制劑、中藥等。藥物治療常被推薦為GLM一線的初始治療,或作為手術切除后的輔助治療,以降低復發(fā)率。糖皮質(zhì)激素是最主要的藥物治療手段,尤其是對于急性期患者效果明顯,起效快。但GLM處于膿腫期時不建議使用激素治療。另外,局部糖皮質(zhì)激素治療可有效減少不良反應,對于以皮膚改變?yōu)橹鞯腉LM,可選擇局部糖皮質(zhì)激素治療。手術治療包括局部切除和廣泛切除,原則為完整充分切除病灶,盡可能保證切緣陰性,降低復發(fā)率[21]。有研究顯示,糖皮質(zhì)激素聯(lián)合手術治療GLM效果最佳,優(yōu)于單用糖皮質(zhì)激素或手術治療,完全緩解率為94.5%,復發(fā)率為4.0%,預后良好[22-23]。本組全部行手術完整切除病灶,21例采用手術聯(lián)合糖皮質(zhì)激素治療,均治愈且無復發(fā),也證實了二者聯(lián)合治療效果良好。

3.4誤診原因分析 分析本組誤診的原因:①GLM行細針穿刺細胞學檢查多顯示腫塊內(nèi)部混合急慢性炎性細胞及上皮樣細胞和(或)多核巨細胞浸潤,這些細胞成分也是結核病的特點[13]。本組均于外院行細針穿刺細胞學檢查考慮BTB。②GLM與BTB臨床表現(xiàn)相似,均可表現(xiàn)為局部腫塊、膿腫及皮膚破潰,且傷口經(jīng)久不愈,較少出現(xiàn)畏寒等癥狀,普通的抗感染治療效果不佳。本組11例出現(xiàn)皮膚紅腫、4例出現(xiàn)皮膚破潰流膿,與BTB表現(xiàn)相似。③GLM超聲、MRI表現(xiàn)均缺乏特異性且與BTB表現(xiàn)相似[24]。④GLM與BTB均為臨床少見病,臨床醫(yī)生尤其是低年資醫(yī)生對二者診斷經(jīng)驗不足。

3.5防范誤診措施 ①臨床醫(yī)生應加強對GLM、BTB及相關疾病的了解和學習,掌握GLM的臨床表現(xiàn)及診斷要點,仔細進行鑒別診斷。②臨床醫(yī)生接診乳腺腫塊伴疼痛、紅腫、皮膚破潰流膿的患者時,應盡可能詳細詢問生育史、哺乳史及口服避孕藥、抗精神病類藥物等應用史。BTB與上述因素無關,且大多有結核病史[25]。③及時完善病理學、病原學、免疫學相關檢查。推薦行影像學引導下病灶內(nèi)空心針多點穿刺活檢或手術切除部分組織病理檢查,不推薦行細針穿刺細胞學檢查。二者組織病理特征可鑒別診斷,病原學及免疫學檢查陽性可輔助診斷BTB。

綜上所述,GLM與BTB臨床少見,二者臨床特征有重疊,僅依賴臨床、實驗室、影像學及穿刺細胞學檢查不易鑒別,對不能明確診斷者應行影像學引導下病灶內(nèi)空心針多點穿刺活檢或手術切除部分組織病理檢查,以盡早明確診斷。另外,低年資醫(yī)生應加強GLM及BTB相關知識的培訓,開拓思維,避免誤診誤治。