深度教學:以學為中心的教

張皎 褚明月

【摘要】教是以實現學習為目的的,每一個學生學習的實現需成為教的訴求。深度教學需要以學為中心,循“規”順“性”,讓學習發生真正成為可能,助真正發生了的學習變得可視。

【關鍵詞】深度教學;以學為中心;學習發生

作者簡介:張皎(1978—),女,江蘇省無錫市宜興市湖濱實驗學校。

褚明月(1975—),女,江蘇省無錫市宜興市學府路實驗小學。

教的出發點是促進學生的變化與發展。教如果沒有引發學的真正發生,就失去了價值與意義;學生如果沒有得到教師的點化與幫助,就會失去方向。學需要教賦予意義,教需要學反饋信息。學校課堂中的學習,必然是教與學的共同創造。

在課堂教學改革中,鄭毓信、郭元祥等教授提出“深度教學”的主張,筆者深以為然。深度教學由教師借助一定的活動或問題情境,帶領學生通過表層的知識符號進行學習,進入知識內在邏輯形式和意義的領域,挖掘知識內涵的豐富價值,完整實現知識教學對學生的發展價值[1]。筆者認為:深度教學就是以學為中心的教,學生應站在教的中央。一切由教引發的學習是需要借助活動的,是需要合作、反思的。學習的發生應基于學生經驗、思維的融入和情緒的卷入。

一、讓學習發生變得可能

(一)循“規”而教,與學生的認知規律契合

1.喚醒學習經驗

陶行知先生說過:“真知識的根是安在經驗里的。”換句話說,不是從經驗里產生的知識是偽知識。學生的經驗是學習發生的基礎,學生的學習在多數情況下是一種基于經驗的“起跳”。深度教學強調聯系,要求為學生學習的新知識與已有的知識、經驗建立起直接的聯系,所以及時喚醒學生頭腦中的樸素認識,可以給學習搭建攀緣的支架,促使學習的真正發生。例如,首次學習三角形的“高”這一概念時,有的學生備感困難,于是教師結合人的身高來教學。因為學生大都有這樣的生活經驗:人的身高實際上是頭頂與腳底之間的距離。不管人站著還是躺著,身高都客觀存在,并且數值不變。這無疑使學生對“高是兩點之間的距離”有了深刻認識,對“三角形的高有豎直、斜著、‘平躺’等多種形態”有了感知,產生了認同。

當然,可以促使學習發生的學習經驗不僅有生活經驗,還有學生的知識經驗和策略經驗。例如,求一個數是另一個數的幾倍,就是求這個數里面有幾個另一個數;圖形的特征一般是從邊和角這兩個角度來研究的;等等。尊重這些現成的經驗,并將其較好地融入新知識的學習中,學習會拾級而上,變得容易發生。

2.創設教學情境

數學教學情境是師生開展數學活動時所處的環境,是數學行為產生的具體條件。深度教學需要問題引領,需要根據教學內容和學科、學段的特點,適時創設教學情境,讓學習的發生變得可能。例如,在學習“用字母表示數”時,學生不易理解“含有字母的式子可以表示數量關系”。于是,教師在此處設計了用字母表示兒子和媽媽年齡的問題情境。學生們很有興趣,認為可以用字母 x 表示兒子的年齡,用 y 表示媽媽的年齡,領會到了同一個問題中不同的數要用不同的字母加以區別。當教師說“已知媽媽比兒子大24歲,那么還可以怎樣表示媽媽的年齡?”時,學生們的思維被激活了,于是說出了“x +24”的答案。緊接著,教師進一步追問:“用 y與 x +24中的哪一個表示媽媽的年齡更合適?”適當地提出問題可以引導學生更深入地思考和學習。創設上述生活化的學習情境和遞進式的問題情境,不僅激發了學生學習的興趣,還加深了學生的認知。

3.開展異質合作

學習應該是復雜的、多面的集體活動,私人化的學習從某種意義上說算不上是真正的學習、完整的學習。真正的學習需要交流會,完整的學習需要共享圈。交流和互動是深度教學的重要環節,因為學習恰恰是在差異之中發生的,他人的看法或做法能為學生自身的深入思考、比較等提供重要依據。例如,在比較1/2、3/2、1/7的大小時,學生的解法各異,此時正是促使學習發生、開展合作的時機。以下是幾名學生在合作中交流的內容。

生1:我用42作公分母,用通分的方法比較出了結果。

生2:我把它們都轉化為了分子是2的分數后,再比較大小。

生1:你的方法比我的簡單。

生3:我把它們化成小數來比較。

生4:我的方法和你們的不同,我覺得只要比較其中的3/2、1/7這兩個數,就能得出比較的結果了。

生2:這種方法我沒有想到。

生4:我的這種方法比較特殊,要根據給出的數的具體特征而定。一般情況下,先通分再比較大小是常用的方法。(大家同意)

異質合作是思想再現、智慧分享的過程,是課堂中真正的學習,是單位時間內最完整的學習,可以使認識主體由單個個體向群體或學習共同體轉變,讓每一個學生傾吐與傾聽,包容與接受。根據維果茨基的社會建構主義理論,當一個主體在表達自己的想法時,這個主體也在與其他主體之間建立聯系,相互影響,由此體現學習的意義[2]。

(二)順“性”而學,與學生的自然天性結合

努力幫助學生學會學習,是現代社會對于教育的一個直接訴求,也是深度教學的目標取向。教師引導學生在聽中內化知識,在動中思考,在悟中反思,能有效促進學習的真正發生,從而讓學生學會學習。

1.聽,不僅在傾聽

在傾聽中學習是基本的學習方式,但不是所有的聽都會引發真正的學。真正的學應該是一種基于聽的理解、領會或者知識建構。以聽的方式來學不是通過教師簡單的灌輸進行的,而有著自身的內在意蘊。例如,在教學關于等腰三角形的內容時,教師沒有像以往那樣直接告訴學生等腰三角形中哪里是腰,哪里是底,而讓學生在傾聽教師描述定義的同時,在一張畫有等腰三角形的圖上找到相應的部分,并把聽到的名稱寫上去。這樣的學習,不再是聽覺的單一調動,而是大腦主動加工信息,多種感官共同參與;這樣的學習,不再是學生被動地接受知識,而是學生主動地內化知識,有了更多的主動權;這樣的學習,是學生在教師指導下的直接參與,是學生與教師的合作。這樣的聽才真正有利于學習的發生。

2.動,不僅是手動

在動中學習是學生喜歡的學習方式。事實上,數學學習的過程是學生對數學有所發現的過程。這里的“發現”,是學生對未知的發現,是學生經歷已有定論的數學知識形成的過程。很多知識的獲取都需要豐富的體驗來支撐。例如,在教學“三角形的內角和”時,為了驗證三角形的內角和是否為180°,教師組織學生在操作中循序漸進地學習。在第一次操作—量一量中,學生發現三角形的內角和大約是180°;在第二次操作—撕一撕、拼一拼,或折一折、拼一拼中,學生認為三角形的內角和肯定是180°。在這個過程中,學生通過自由測量、隨性操作,可以使思緒得到飛揚,使心智得到發展。又如,在“噸的認識”的教學中,教師讓學生拎一拎大米,感受1噸有多重。開展這樣的體驗活動,可以讓每個學生對噸的認識更深刻、更到位。誠然,在動中學要耗費不少課堂時間,但學習往往會在這段時間里悄然發生。以動手操作的方式進行學習,是觀察力、注意力、控制力、聯想力、空間認知能力的綜合運用,是外顯動作到內隱思維的轉換,是讓學習發生的有效手段。

3.悟,不僅在受學

在自省、覺悟中學是一種頂層的學習方式。沒有經過反思的學習不是真正的學習。學習需要基于經驗,又高于經驗。學習是外部輸入、內部調整的過程。學習不僅局限在當下的發生,還有下一次的發生,所以學習需要有一段悟的時間。例如,在“分數四則混合運算”的練習課上,教師引導學生進行了兩次感悟。上課前,教師說:“你們喜歡做分數四則混合運算的題目嗎?”生5說:“不喜歡。因為計算太煩瑣,老會做錯。”生6說:“不喜歡。因為我不知道怎樣合理地運用運算律進行簡便計算。”課后小結時,教師說:“誰來說一說上完這節練習課的體會?”生5說:“其實分數四則混合運算的題目沒有我原來認為的這么煩瑣,只要看清運算順序、細心計算就能做對。”生6說:“通過練習,我清楚了什么時候可以進行簡便計算,怎樣用對運算律。”

深度教學是引導學生深度認識學科知識的本質,即反思性教學。學生從“原來我以為”到“現在我認為”,在學習上產生了情感的認同,實現了認知的飛躍和學習的真正發生。可見,實施深度教學促進了學生的深度學習。一個深度學習的過程需允許學生表達他們最初的想法并且讓學生得到成長。

二、讓發生了的學習變得可視

真正發生了的學習有學生自身的學習風格,是學生思維的反映。深度教學需要由具體知識和技能的層面拓展到思維的層面,由采用具體的數學方法過渡到采用一般性的思維策略。然而,學習具有內隱性,并且學習時的閃念常常會瞬間消失。怎樣回到學習時的思維狀態,追溯知識的來龍去脈,讓發生了的學習變得可視,成為學習發生后新的訴求。

(一)回顧學習的“序”

數學學習以思維發展作為結果。思維的邏輯性決定了思維是有方向性的,有秩序的。用追問來讓學生還原思維的過程,顯得十分必要且重要。

例如,對于“在12、27、34、59、93中,_________既是2的倍數,又是3的倍數?”這道題,學生回答:“12既是2的倍數,又是3的倍數。”教師問:“你們是怎么得出答案的呢?”生7說:“我先判斷2的倍數有哪些,用‘○’標出;再判斷3的倍數有哪些,用‘□’標出,最后發現只有‘12’被‘○’和‘□’標出。”生8說:“我先判斷3的倍數有哪些,用‘○’標出,再判斷被‘○’標出的數中哪些是2的倍數,用‘□’標出,最后發現只有‘12’被‘○’和‘□’標出。”生9說:“我覺得2的倍數肯定是偶數,題目中只有12和34兩個偶數,然后判斷這兩個數中哪個是3的倍數。”學生思維在追問下的還原,可以讓個性化的解題思路得到清晰的呈現,讓多樣化的學習成果得到分享。

(二)剖析學習的“誤”

學習是不斷試錯的過程。眼前發生了的學習結果可能是正確的,也可能是有偏差的;新的學習恰恰可以在這樣的情況下發生。

例如,對于“平行四邊形的面積”的學習,當一個平行四邊形呈現在學生面前時,一些學生想當然地認為只要將相鄰兩邊的長度相乘就可以得到平行四邊形的面積了。為此,教師提問:“你是怎樣想到這種計算方法的呢?你能換種思路來檢驗自己的想法嗎?”于是,學生糾正了錯誤的認知,初步認識到長方形是特殊的平行四邊形,平行四邊形可以轉化成長方形,只要將轉化后的長方形的長乘寬就可以求出平行四邊形的面積,并用數方格或者剪拼的方法來驗證,然后歸納出新的策略。至此,學習便能拾級而上,深度發生。

(三)呈現學習的“思”

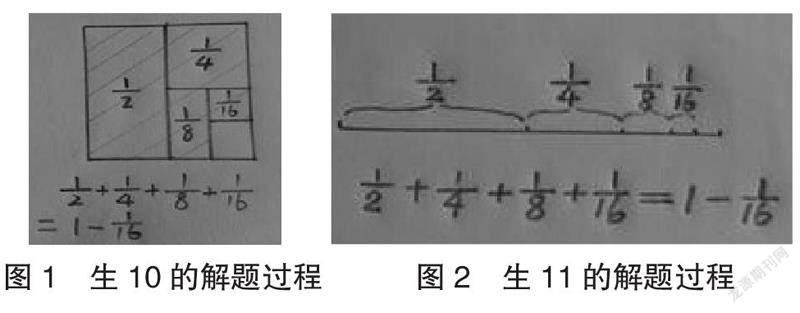

圖形是記錄思維過程的有效載體,用圖形來傳遞信息的效率較高。在數學教學過程中,引導學生把思考的過程隨時用文字或符號記錄下來,能讓學習思維可視化。例如,在做“解決問題的策略—轉化”這部分內容的題目“ 1/2+1/4 + 1/8 +1/16 ”時,有的學生的解題過程如圖1、圖2所示。

圖1、圖2中圖形的空白部分或剩余部分都表示單位“1”的 1/16,所以1/2 +1/4 + 1/8 + 1/16 可以轉化為1- 1/16來計算。圖1、圖2的表現形式雖然不同,但思維成果相同。算理在每個可視的圖形上一目了然,在印證中融會貫通。可見,呈現學習的“思”,就能結出學習的“果”。

(四)共享學習的“果”

教學的結束并不是學習的結束。學習活動需要有一個自我內化、完善、建構的過程。只有教師在教學的過程中,隨時讓學生談談自己在學習中的心理變化和認知轉變,共享學習的“果”,學生才能抓住知識結構的核心。

例如,在學完“認識圖形”后,有學生說道:“在今天的學習中,我發現形和體是不一樣的,形是扁扁的,而體就像我們的身體一樣厚厚的。”又如,在教完“分解質因數”后,教師請學生用打比方的方式來說說關于分解質因數的感受。生12說:“我覺得分解質因數的過程就像切西瓜。”生13說:“我覺得分解質因數的格式就像‘老鷹抓小雞’游戲中雞媽媽在前,拉著好幾只小雞的樣子。”生14說:“我覺得分解質因數就像細胞分裂,把一個合數分成了多個質數。”

在某些方面,學生可能比教師富有更多情感和想象力。在活動的驅動下,學生的學習從淺層走向了深層。可見,一旦學科知識經過加工,學習就會變成發自內心的活動,使得學生自然地建立新的學習機制,這就是學生積極、快樂、高效學習的奧秘。

結語

要想踐行以學為中心的教,關鍵還在于教師教學觀念、教學方式的轉變,即通過實施深度教學,引導學生的學習真正發生,切實提高課堂教學的有效性[3]。可以這么說,教師站在學生的立場,對學習了解得越多,了解得越深,在以學為中心的教的道路上就會走得越遠。

【參考文獻】

[1] 馬云鵬,李文波,王軍.指向深度教學的項目學習案例設計策略:以“曲線運動”為例[J].中學物理,2022,40(03):24-27.

[2] 陳惠芳.生態理念下指導學生自主學習的行與思:以“搭配問題中的規律”為例[J].小學數學教師,2014(06):48-51.

[3] 郭元祥.課堂教學改革的基礎與方向:兼論深度教學[J].教育研究與實驗,2015(06):1-6.