基于“互聯網+”的勘察信息化云平臺設計與應用

韓琳琳 潘勇 占建琴

摘要:文章分析了傳統勘察作業方式的弊端及原因,提出了基于“互聯網+”的勘察信息化云平臺設計思路,并對比分析了勘察模式和信息化模式下6個勘察環節的效率和用時。分析結果表明:在信息化模式下,編錄和處理一個常規鉆孔用時由50.1 min縮短至15.86 min,勘察的效率和質量得到了提高。

關鍵詞:工程勘察;互聯網+;信息化

0引言

工程勘察是建設工程的前期和基礎性工作,為后續設計、施工提供準確、真實的地質資料,有著舉足輕重的作用[1]。近年來,勘察工作的紙質化、碎片化、重復低效化,越來越不符合數字化時代的要求[2]。隨著我國勘察協會發布《工程勘察設計行業“十四五”信息化工作指導意見》,2025年,大型勘察設計行業骨干企業需要基本實現數字化轉型,且部分龍頭企業要達到國際先進水平[3]。在勘察行業中推進數字化進程,實現信息化勘察管理,勢不可擋[4]。

1 傳統勘察現存弊端及原因

1.1 傳統勘察作業方式存在的弊端

工程勘察過程持續時間短則數周,長則逾年,具有流程復雜、戰線漫長、相關方多、工作量大的特點[5]。傳統勘察信息化程度低,越來越難以滿足現代生產需求,編錄人員現場采用“紙+筆+手機拍照”的形式進行現場編錄,回到內業,再將數據錄入到相關勘察軟件中[6]。現場資料多,工作量重復,不同項目之間數據不能通用,需要人工對項目進行統計,無法完成質量與進度的同步管理[7]。總的來說,存在以下四大弊端:

(1)操作方式原始:外業編錄采用“紙+筆+手機拍照”的形式,現場需要填寫大量的編錄表,重復低效,技術含量低,樣式參差不齊;部分編錄人員書寫不規范,筆跡難以辨認,加大了后期數據處理的難度。

(2)數據流轉緩慢:外業紙質化編錄數據,內業還需要數字化錄入相關勘察軟件,內外業脫節,數據流轉緩慢,協同性差,時間花費多。且技術層、管理層難以進行及時指導和有效監管。

(3)數據核查低效:編錄現場,鉆孔深度深,編錄工作量大,巖芯照片多,忙亂之中,照片錯拍漏拍時有發生,原位測試深度、取樣深度、巖性分層深度時常錯亂,而紙質版數據的錯誤常常不能在勘察現場被及時發現;數據的錯誤流入下游工序時已經呈現指數級增長,加大了數據核查、糾偏的難度。

(4)數據管理混亂:紙質版數據無法存儲,需要將紙質版數據轉化為電子化數據,再重新進行統計整理。因此,無法及時地進行勘察進度管理、勘察過程的真實性監管,同時勘察的質量管理和安全生產管理也無法得到保障。

1.2 原因分析

勘察工作主要分為外業階段和內業階段。對內外業勘察流程進行梳理核查發現,影響勘察效率低下的原因有4大方面:人為因素(勞務管理調動能力差)、專業技能(編錄員經驗不足、鉆探工人技能水平低、布孔方案調整)、信息化程度低(內外業脫節)和成果整理(辦公軟件應用不熟練)。再對4大影響因素進行詳細分析,發現主要影響因素為勘察信息化程度低,主要原因為內外業脫節,數據需要重復書寫、錄入、統計,協同性差,費時費力。

為了更好地分析勘察信息化程度低的原因,將勘察工作的基本流程劃分為現場編錄、樣簽填寫、巖芯拍照、照片存檔、數據統計、錄入理正軟件6個環節,繼續分析不同環節的用時,選出用時多的主要環節進行改進。本文選取了5個典型的項目,對傳統勘察工作用時進行統計,統計結果如表1所示。勘察工作量為:鉆孔深度為30 m,現場編錄1份,樣簽填寫5張,巖芯拍照7張,照片命名存檔7張,數據統計10項(含樣品個數、原位測試、鉆孔進尺、工程進度、地層巖性、鉆孔水位等),數據錄入理正軟件1份。

通過統計可以發現,在6個環節中,數據統計和錄入理正軟件費時最多,約為13 min。傳統模式下勘察工作多采用紙筆記錄、人工手動干預等較原始辦法進行,普遍存在重復工作量多、單位工作耗時長、頁面整潔性差、成果標準各異、操作過程復雜的弊端,勘察環節比較分散,系統性和整體性較弱。

因此,在大數據背景下,亟須研發一套基于“互聯網+”的勘察信息化系統,提高勘察信息化程度,能夠實現野外編錄無紙化,地層信息標準化,巖芯照片上傳同步化,項目管理信息化等功能,實現傳統勘察技術全過程化管理、信息化存儲。

2 信息化云平臺的設計

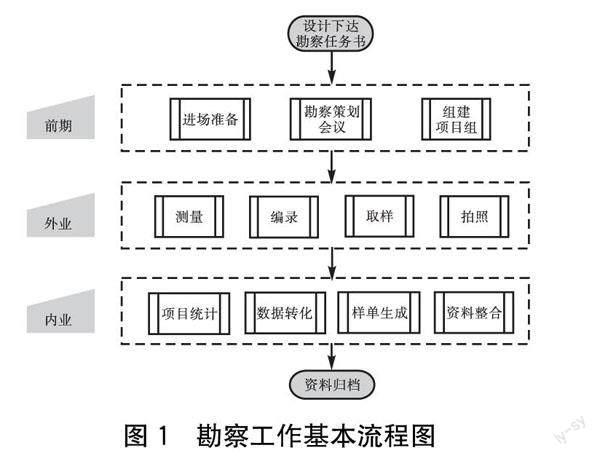

為了更好地研發系統,重新梳理勘察的階段,將其分為前期準備、外業勘察、內業整理等3個大階段(見圖1),細分三大階段的詳細流程,擬定信息化的系統框架。

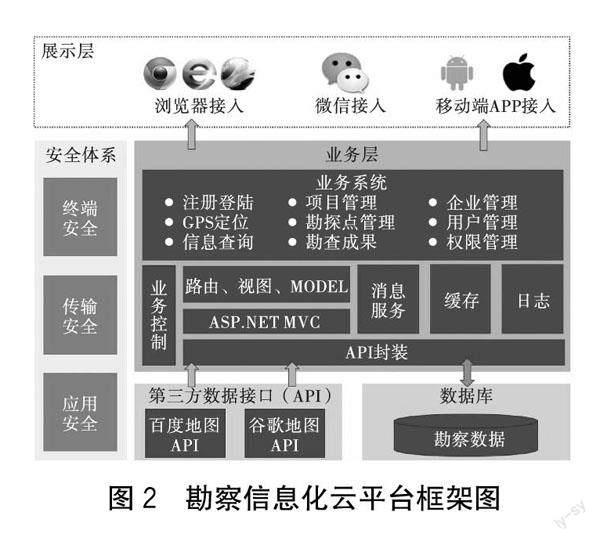

基于“互聯網+”研發一套勘察信息化云平臺,包括手機APP端和電腦WEB端。勘察信息化云平臺基本框架如圖2所示,包括4個方面:數據庫/接口、業務層、展示層和安全體系,實現外業信息化采集數據(數據庫),自動同步上傳到電腦端并對數據進行分析統計(業務層),最后在電腦WEB端和手機APP端展示相關成果(展示層),進而實現勘察全過程信息化、數字化。同時,安全體系可以保障整個系統的安全。該系統包括18個功能模塊104項具體功能,涵蓋了勘察的內外業工作流程,將傳統勘察的“紙+筆”模式轉化為了“手機+電腦”的電子化模式。功能模塊見表2。

3 信息化云平臺的應用

為了凸顯勘察信息化云平臺的使用效果,本文對影響勘察效率低下的6個環節進行了對比,結果如下:

3.1 外業編錄

傳統模式:編錄員手持編錄表,對照巖芯用鉛筆逐行紙質編錄,需要對巖芯進行詳細描述,包括巖性、顏色、狀態、結構等,書寫內容多,編錄樣式參差不齊,且編錄表易遺失或污損。

信息化模式:可以根據區域地質或初步勘察等地質資料,創建擬建項目的標準地層,在野外直接調用標準地層修改分層深度,即可完成外業編錄,若現場巖芯與標準地層內容不符,可對標準地層進行修改。采用手機APP端可以完成電子化外業編錄,編錄內容實時同步上傳至電腦端,生成規范、標準的電子編錄表。

3.2 樣簽填寫

傳統模式:現場人員用鉛筆填寫大量樣簽,用封口膠粘貼到樣品,樣簽易污損,難以辨認,編寫樣式參差不齊,且技術人員稍不留神信息填寫錯誤導致后期核查費時。

信息化模式:手機APP錄入取樣信息后,每個樣品生成唯一的二維碼。手機藍牙連接便攜打印機,利用APP打印樣簽,直接粘貼到樣品上,樣簽自動生成、批量打印、粘貼便利且樣簽內容標準化,后期通過掃描二維碼可以隨時查看樣品的動態。

3.3 巖芯拍照

傳統模式:拍照需要提前制作實體巖芯牌并運輸至現場,每拍一張照片都得擦改實體巖芯牌并妥善擺放,需要工人協助。拍照時由于角度問題,易導致巖芯照片變形,尤其是整孔巖芯照,變形嚴重。

信息化模式:能夠快速自定義電子巖芯牌,節能環保,巖芯牌內容格式標準化,巖芯拍照輔助框拍出照片更美觀。系統具有巖芯拼接功能,能夠將分箱巖芯照片自動化拼接,無需再拍整孔巖芯照,且會將巖性分層深度添加到整箱巖芯中,輔助技術人員檢查巖芯分層情況。

3.4 照片存檔

傳統模式:需要在手機眾多照片中找到所需要的照片并將其復制到電腦,然后逐一打開照片再命名,最后創建文件夾將照片分類放置,重復性高、技術含量低、耗時長,易出錯。

信息化模式:照片自動智能化命名、分類,手機拍照后自動上傳至電腦端,只需要在電腦端按需下載項目照片即可,操作耗時短,且下載后的照片已經自動命名。

3.5 數據統計

傳統模式:根據現場編錄數據,建立Excel表格或錄入理正軟件,手動統計項目的相關信息。

信息化模式:外業采集的數據經過后臺數據分析,自動進行數據統計,直接在手機APP端或電腦WEB端查看即可。

3.6 錄入理正軟件

傳統模式:需對照現場編錄表,逐個錄入鉆孔的相關地質信息,每個鉆孔錄入時間為5~20 min不等,由于太多重復性無腦操作,使技術人員更易疲憊,易導致錄入數據和原始記錄不一致,增加后續的復核更正工作量。

信息化模式:在電腦WEB端可一鍵下載編錄數據,直接導入理正或華寧軟件,無論幾十、幾百或幾千個鉆孔,整個操作不過一兩分鐘,顯著提高了工作效率,且數據與原始編錄數據一致,減少了后期復核的工作量。

對比勘察的6個重要環節,對傳統模式和信息化模式下的用時進行統計(見圖3)。由圖3可知:傳統模式下,對一個30 m的鉆孔進行勘察,用時為50.1 min,而信息化模式下,用時僅15.86 min,時間縮短了2/3,效率提高了近70%,尤其是費時比較長的數據統計和錄入理正軟件兩個環節。由于提高了工程勘察的信息化,打通了內外業的信息化通道,實現了數據協同共享,大大縮短了這兩個環節的用時,從源頭上變革了勘察技術的工作習慣,大幅提高了勘察的工作效率和勘察質量。

總的來說,勘察信息化技術具有以下五大優點:(1)程序化與標準化,流程合一,高效便捷,成果標準美觀;(2)及時性與協同性,實現技術指導同步,內外業協同;(3)高效性與整體性,能夠對項目進度整體進行把控,使項目提質增效;(4)智能性與預警性,及時發現外業采集數據中的錯漏碰缺,避免流入下游環節;(5)溯源性與透視性,能夠預防造假,確保數據真實可靠。

從平臺研發至今,已經在多達398個項目中進行了推廣應用,涵蓋了公路勘察、市政勘察、水運勘察、房建勘察、地鐵勘察等8大勘察領域,涉及鉆孔48 058個,累計進尺達到93萬m。信息化云平臺的推廣應用,從根本上改善了傳統勘察各環節工作效能低、數據共享性差、資料利用低、管理難度大等弊病,提高了勘察工作的效率和質量,節約了人力物力,有效縮短了勘察工作周期,為項目的順利實施提供了保障。

4 結語

(1)傳統勘察存在操作方式原始、數據流轉緩慢、數據核查低效和數據管理混亂等特點,導致其工作流程復雜、工作環節耗時多、成果標準各異,效率低下。

(2)在大數據背景下,基于“互聯網+”理論,研發了一套勘察信息化云平臺,該平臺具有18個功能模塊,涵蓋了勘察外業、內業所有流程,具有程序化與標準化、及時性與協同性、高效性與整體性、智能性與預警性和溯源性與透視性等特點。

(3)對傳統模式和信息化模式下勘察環節進行詳細對比發現,信息化模式下勘察時間由50.1 min縮短至15.86 min,大大地縮減了勘察用時,顯著提高了勘察效率和質量。

參考文獻:

[1]曹 洋,張宜華,樊 焜,等.重慶市工程勘察外業信息化采集與監管系統研究應用[J].重慶建筑,2021,20(3):27-29.

[2]烏青松,譚 坦,姜大偉,等.廣西工程勘察信息化及質量監管探索和實踐[J].工程技術研究,2022,7(1):155-156.

[3]劉玉康.規范化高效率的工程勘察野外編錄系統研發,[D].桂林:桂林理工大學,2022.

[4]潘榮建,劉 富,唐正輝.勘察信息化管理系統的設計與實現[J].西部交通科技,2021(10):206-208.

[5]占建琴,何廷全,潘 勇,高速公路勘察信息化云平臺的實現與優化[J].西部交通科技,2022(5):173-175.

[6]占建琴,李世明,魚安卿.城市巖土大數據平臺研發及道路工程勘察應用[J].西部交通科技,2022(3):167-171.

[7]唐正輝,李世明,潘榮建.鉆孔數據標準化關鍵問題研究[J],中國勘察設計,2021(11):99-101.

作者簡介:韓琳琳(1988—),碩士,工程師,主要從事巖土工程設計、科研等方面的工作。