小學武術結構化教學策略

彭志堯

《義務教育體育與健康課程標準(2022年版)》[下簡稱《義教課程標準》(2022年版)]中明確提出,“聚焦中國學生發展核心素養,培養學生適應未來發展的正確價值觀、必備品格和關鍵能力”。然而現有的小學武術教學,在實現發展學生武術素養的過程中存在著武術技戰術“簡單化”、武術歷史文化教育“缺漏”;武術課堂內、外分離,不能實現有機統一;以及武德教育的缺失等阻礙[1]。筆者結合課堂教學實踐以及理論知識學習發現,在小學武術課堂教學中運用結構化的教學策略,即整合武術教學內容,結構化武術教學知識;重視“一體化”的教學過程,結構化學生學習經驗;以任務為導向的評價方式,結構化學生運動思維認知,可以有效地提升學生的核心素養,幫助教師實現全面育人的目標。

一、結構化武術教學內容

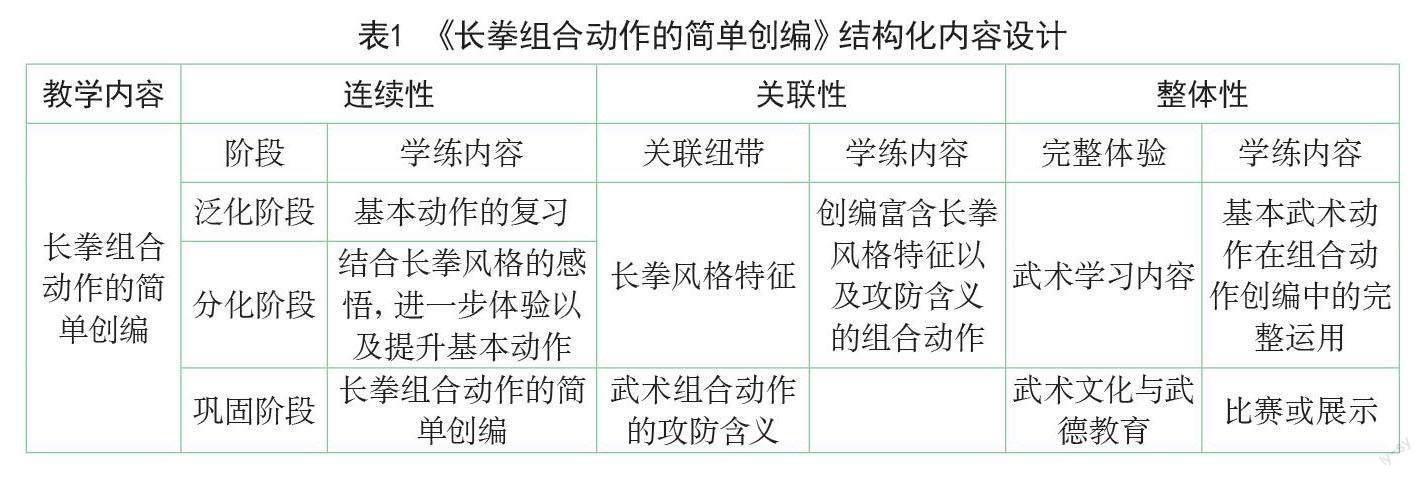

以《長拳組合動作的簡單創編》一課教學為例,首先要整合教學內容,拋棄“碎片化、割裂化、單一化”的內容體系,建立“連續、整體、關聯”的結構化體系,增強武術教學內容中技能學習階段的縱向連續性、技能知識的橫向關聯性以及武術動作學習內容的完整性(表1)。

1.強化武術學習階段的縱向連續性

結構化的武術教學,其內容不是割裂存在的,學習內容的安排上存在著連續性。因而在武術結構化教學的過程中,要遵從技能學習“泛化、分化、鞏固、自動化”的一般形成規律,建立與技能形成規律相對應的武術技能學習內容,整體的課程內容呈現循環遞進的態勢,如,本節課的內容會在下一節課得到延續以及強化,下一節課的開展建立在前面課程的學習基礎之上。具體表現為:在泛化階段,重點以武術的基本功(壓肩、壓腿、正踢腿等)學習為主,并與武術基本動作(馬步格擋、弓步劈掌等)有機結合教學,關注學生武術專項運動素質的發展,為后面組合動作的學習打下堅實的基礎;在動作學習的分化階段,在持續強化武術基本功的基礎上,關注學生組合動作套路的學練;在動作學習的鞏固階段,重點關注學生組合動作的學練向精細化發展,在組合動作分化的基礎上進一步完善武術動作的模式;在動作學習的自動化階段,側重于培養學生在展示或者比賽的情境中運用武術技能與知識的能力,使學生達到對所學武術技能融會貫通的水平。

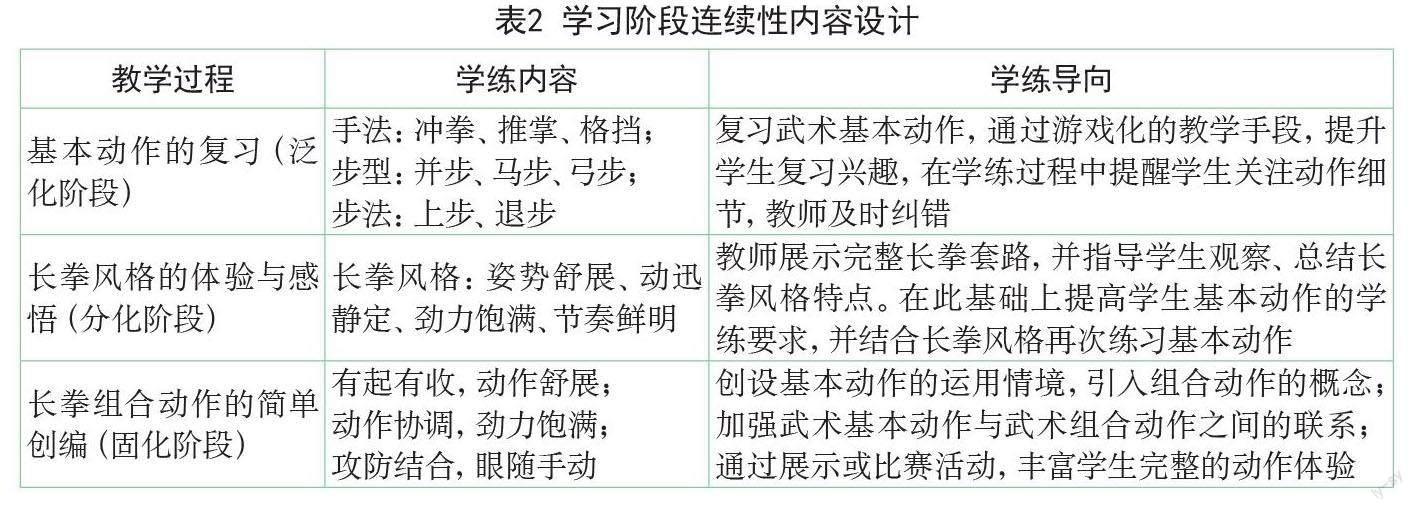

如,在武術《長拳組合動作的簡單創編》一課的教學中,本節課屬于長拳單元學習的“分化階段”,學生至此已經完成了基本功以及基本動作的學習,處于將基本動作(手法、步型、步法)進行組合學習的階段。在這一階段,學生需要將所學的基本動作在泛化的基礎上進一步分化、固化。故而本節課的基本教學環節在一開始就設置了“復習長拳基本動作”的學練內容,在鞏固學生已有動作經驗的基礎上,教師進一步提出“長拳風格”的概念,要求學生在觀看教師展示長拳套路后作出評價并在教師的引導下總結出長拳特點。隨后學生嘗試在基本動作展示的過程中體現長拳風格特點。學生在這樣的學練內容安排下既能實現將長拳的基本動作學習經驗進一步分化,又能加深對于長拳運動本質與規律的了解,為接下來進一步運用基本動作創編符合“長拳風格”的簡單組合動作提供了前提條件,讓上一節課所學的內容在本節課的學練中得到延續以及強化(表2)。

2.加強武術學習內容的橫向關聯性

結構化的武術技能學習,其內容不是孤立存在的,相互之間存在著一定的關聯,在學習過程中呈現出反復螺旋,層層遞進的態勢。如,基本功與基本動作之間存在著橫向學練的關聯,基本功是練習基本動作的基礎,一方面,學生通過基本功的練習發展武術專項身體素質,從而影響武術基本動作的質量;另一方面,基本功與基本動作之間的關聯可以呈現出完整的動作序列,有助于發展完整的動作技能。基本動作與組合動作之間存在橫向銜接的關聯,組合動作是由2個及以上的單個基本動作串聯銜接而成的,加強基本動作與組合動作之間的銜接關聯有助于深入了解武術組合動作的組合規律,以及武術運動項目的本質特點。武術組合動作與攻防意義之間存在橫向的意義關聯,挖掘并利用組合動作與攻防意義之間的關聯,可以進一步強化武術組合動作的學習,加深學生對武術運動項目核心本質的了解。

如,《長拳組合動作的簡單創編》一課的教學內容為“組合動作的自主創編”,其單一基本動作為“手法、步型、步法”,要求學生逐步學習了解將基本動作創編成組合動作的要求(有起有收、動作協調、攻防結合),同時通過小組合作探究學習進行創編實踐活動,加強對于基本動作和組合動作的關聯性理解,深入學習武術運動的核心本質。

3.強化武術學習內容的整體性

《義教課程標準(2022年版)》提出,“避免孤立、靜態地進行單個動作技術、單個知識點的碎片化教學,注重采用結構化知識與技能教學,加強學生對所學項目的完整體驗和理解”,所以結構化武術教學內容的學習強調整體性。首先是設計完整的學習內容,教師通過創設豐富的運用場景,使得單個技術或知識點在具體的學習任務引導下與學生經驗進行結構化關聯,促進學生形成完整的運動體驗。以武術單個動作“沖拳”的學習為例,在學練沖拳動作的同時,關注動作開始時的“起勢”與結束時的“收勢”,并結合攻防含義對沖拳進行教學,豐富沖拳的運用場景,教學過程中做到“打練結合”。其次在沖拳教學過程中,貫穿武術文化與武德教育,強調無論是展示還是比賽之前,要做到對對手以及裁判行抱拳禮,并且能夠在比賽過程中表現出立身正直、見義勇為、自強不息、厚德載物的尚武精神。

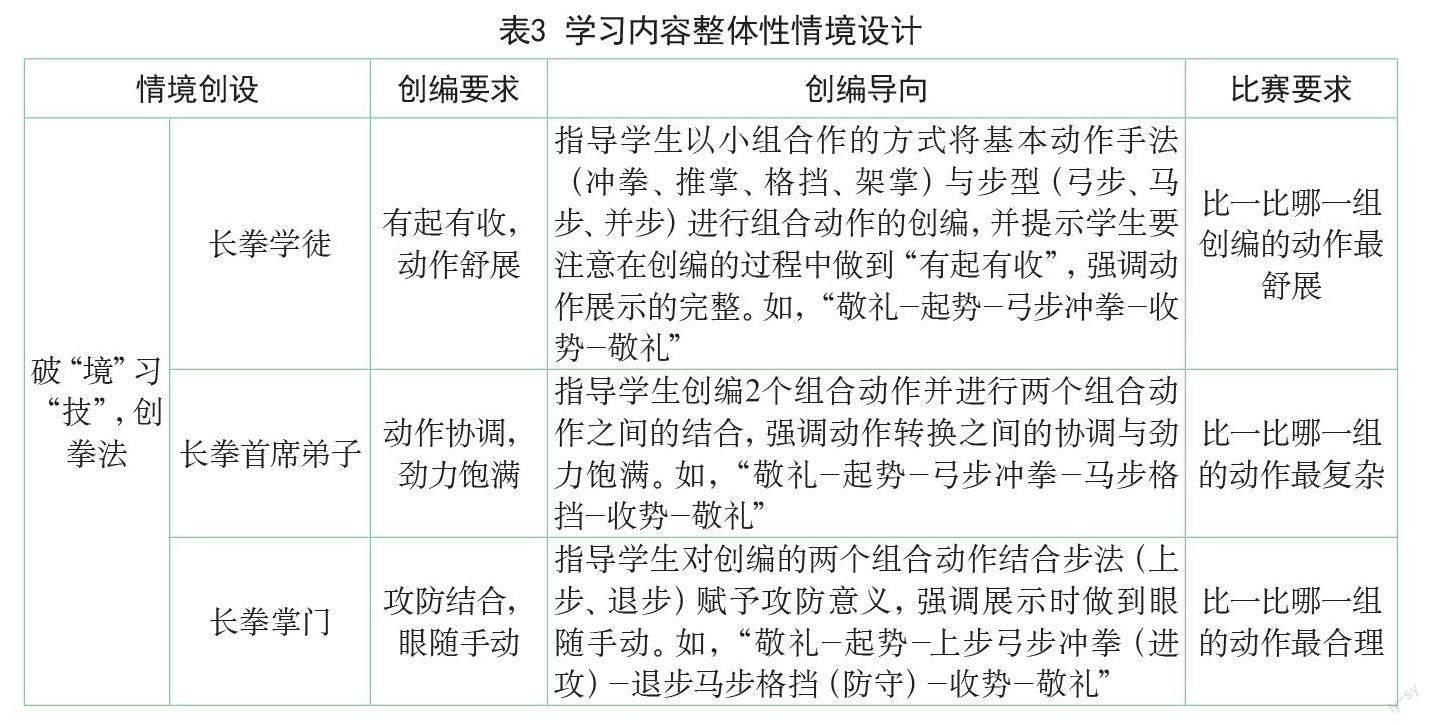

如,《長拳組合動作的簡單創編》一課中,核心的教學內容為武術基本動作的組合運用,要求學生從創編具有長拳特點的組合動作(馬步沖拳、弓步格擋等)的視角,進一步鞏固基本動作(沖拳、推掌、馬步、弓步等)的學練,體現教學內容的完整性。基于此,筆者在實際教學中結合長拳特點創設“破‘境習‘技,創拳法”的學練情境,按照技能學習由易到難、由簡單到復雜的一般規律,設置了三重境界,分別是“長拳學徒”:有起有收,動作舒展;“長拳首席弟子”:動作協調,勁力飽滿;“長拳掌門”:攻防結合,眼隨手動。學生通過依次達成學練境界的要求,不斷豐富并完整基本動作在武術組合動作中的運動體驗。同時將“練”的標準變成“賽”的規則,將“練”與“賽”進行結構化融合,組織小組之間互相展示評比“比一比哪一組的動作最舒展”“比一比哪一組的動作最復雜”“比一比哪一組的動作最合理”。借助比賽情境,促進學生對所學動作的整合以及完整運用(表3)。

二、結構化學生學練經驗

武術結構化教學環節中,由于武術教學內容進行了結構化的整合,所以學生在學習過程中的經驗也隨之呈現出“完整性、連續性、關聯性”的結構化特征。因而在教學過程中要重視“學、練、賽”教學過程的一體化,做到以“學”為導向,引領“練”與“賽”的開展;以“練”為手段,豐富“學”與“賽”的形式;以“賽”為目標,檢驗“學”與“練”的效果,從而將學生在學習過程中的“學習經驗”“練習經驗”以及“比賽經驗”進行結構化的有機統一,實現學練經驗的相互融合、交互影響、共同促進學生核心素養的發展。

以《長拳組合動作的簡單創編》一課為例,本節課以“賽”作為實現學生學習經驗結構化的突破口。將“學”“練”“賽”進行結構化融合。建立以“賽”為任務驅動的一體化學習情境,將“學”的內容變成“練”的標準,將“練”的標準變成“賽”的規則。具體教學過程中,首先提出“賽”的任務目標:創編出符合長拳特征的長拳小套路。在“賽”這一任務目標的驅動下,學生需要學習知道什么是長拳特征以及長拳套路創編要求有哪些。接著學生通過分層教學的過程后明確了“大開大合、節奏鮮明、放長擊斷”的長拳特征,這些也成為學生的學習經驗。隨后學生不斷地在“練”的過程中,加深對于學習經驗的鞏固掌握,在實踐過程中深入了解長拳動作“有起有收,動作舒展”“動作協調,勁力飽滿”“攻防結合,眼隨手動”的創編標準。最后將“練”的標準變成“賽”的規則,提出“比一比誰的動作創編最舒展”“比一比誰的動作創編最復雜”“比一比誰的動作創編最合理”3個不同層次的創編要求。讓學生以賽代練,在賽的情境中運用知識進行創編以及評價,以創編為手段,深入理解基本動作與組合動作之間的關聯以及長拳的風格特點。

三、以任務為導向的結構化評價方式

結構化教學更加強調學生對于核心知識的掌握,以及是否能夠形成前后關聯的整體性批判性思維模式。與以往的單一考查學生技能掌握的學習評價方式不同,以任務為導向的評價方式,在評價內容方面,要求武術教學環節圍繞學習任務展開,在具體的任務情境中,學生通過學習以及綜合運用武術知識解決具體武術問題,從而對學生在任務中的學習表現進行綜合評價。同時在評價主體方面,因為學生是學習任務的主體,所以教師應鼓勵學生自我評價,通過自我評價的方式,對學習前后的知識產生整體聯系,進一步深刻把握所學知識的核心概念(表4)。

參考文獻:

[1]姚丹,李士英.新時代我國中小學武術教育核心素養實現障礙及解決路徑[J].體育文化導刊,2019(3):93-98.