“運動認知能力”視域下“投準”的教學策略

俞家愷

一、對“運動認知能力”的理解

體育課應發展學生對運動文化的認知,提升學生的“運動認知能力”。學生的認知主體是自己的身體,認知方法是自己的身體運動,認知對象則是運動文化。認知過程是在運動過程中將自己的身體運動(已有信息) 對象化,將運動文化(外界信息)主體化,是在二者對比、沖突的過程中重塑自己的“運動認知能力”。[1]身體運動已有信息是學生現有的“運動認知能力”;外界信息是教師將運動文化精選、加工后,呈現出的利于學生接收的信息。因此,學生“運動認知能力”提升的過程是在現有運動認知的基礎上,對比教師加工后的運動文化,通過身體運動和練習,尋找兩者之間的差距,逐步縮小或達到教師提供的運動文化信息的標準,最后將運動文化信息以身體運動的具體形式展現出來的過程。

在“運動認知能力”培養的過程中,運動文化信息是學生學習的內容和目標。首先教師加工和提供的運動文化信息要利于學生接受和理解;其次學習主體“我”要主動去接受并進行身體練習,在練習中思考、比較自己對運動的認知,尋找二者的差異。最后在二者的沖突中,選擇正確的運動認知進行練習,從而建立運動感覺,使運動技能具體展現出來。因此,在教學中,必須從“我”出發,充分發揮身體的主體性,讓學生關注練習時身體表現與目標(運動文化)之間的差異,在對比、沖突中提高身體表現,呈現出運動文化形式。因此,“運動認知能力”的培養是學生主動接受教師提供的運動文化,并在對比和沖突的運動過程中建立運動感覺、展示運動技能、呈現運動文化的過程。由于基本運動技能、競技運動、民族傳統體育等運動文化主要是以身體運動的外顯形式呈現,導致學習的主體是“我”的身體,其載體也是“我”的身體。因此,“運動認知能力”的培養是對學生自己身體認知能力的培養,即在“對比和沖突”中認知身體在運動中的具體表現。

值得注意的是,運動學習的最終結果常常以身體運動的結果呈現,導致人們常常關注的重點是跑得更快、投得更遠、跳得更高等最終的運動結果,即運動能力的表現,并不是學生學習過程中的認知表現。這導致對“運動認知能力”的評價可能會出現偏差。“運動認知能力”的培養更應注重學生對自己身體的認知,重點把握運動技能形成過程中身體本身的運動表現,而不是僅用運動結果性評價“運動認知能力”的高低。筆者以水平一(二年級)“持輕物投準”的認知能力教學為例,對“運動認知能力”的教學進行探討,以期拋磚引玉,引發一線教師思考。

二、“運動認知能力”視域下“投準”的教學策略

(一)“投準”的認識

“投”作為基本運動技能中操控性技能的一種,是通過手用力使物體遠離身體的動作。在運動項目中常常表現為投得遠和投得準,如投擲鉛球、標槍、鐵餅等運動項目,是追求個人投遠的項目;而“投準”具有一定的目標性,常常隱藏在團體運動項目中,如棒球手的投球、籃球運動中的傳球和投籃、飛盤運動等,是有目的地用手將物體(球)準確地傳到特定區域內,以發揮“投準”動作的功能。學生“投準”認知能力的提升,能為其學習用身體其他部位或球拍將物體準確地傳到特定區域的運動認知打下基礎。如,足球的頭球和傳球,羽毛球、網球等需要投擲者先有“投準”的目標,然后做出相應“投準”的具體動作,最后將物體準確地“投”到想要的位置。在“投準”的過程中,出手的方向、用力的大小、出手的角度需要學生根據“投準”的目標對自己的身體進行認知,做出具體的運動形式。

(二)“運動認知能力”視域下“投準”的教學策略

根據金泰爾動作技能分類原理,運動技能的學習過程是從完全封閉性技能中“固定、無嘗試間變化”到“運動、有嘗試間變化”完全開放性技能的學習過程[2]。依據投擲者和投擲目標是否移動可將“投準”的認知過程分為原地“投準”固定目標、原地“投準”移動目標、移動“投準”固定目標和移動“投準”移動目標4種類型。筆者對4種類型的“投準”認知能力教學進行探討,以達到提升學生對“投準”的認知的目的。

1.“運動認知能力”視域下原地“投準”固定目標的教學策略

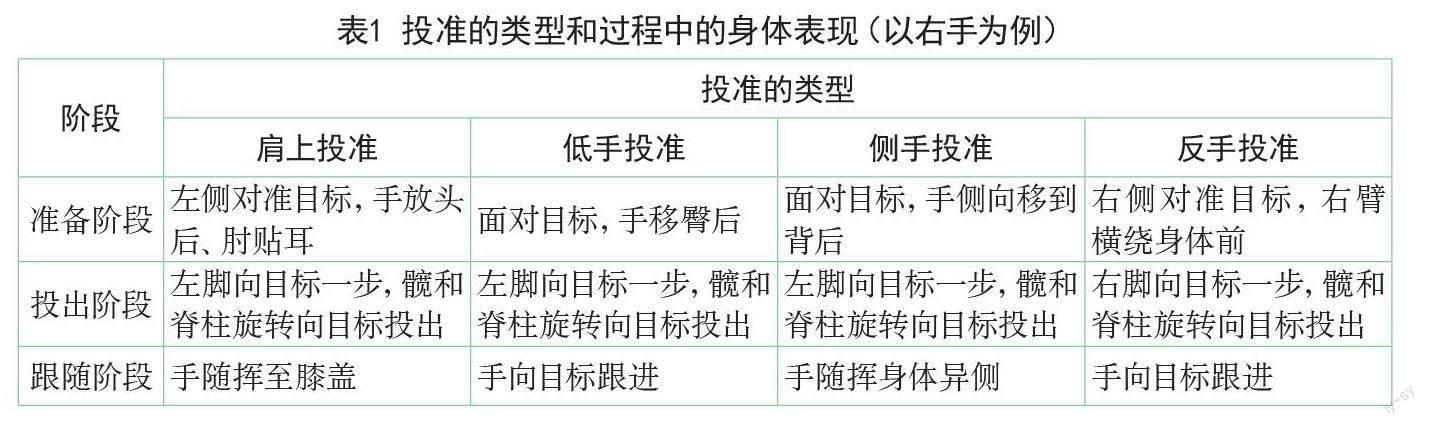

根據手臂和身體的位置,將“投準”分為肩上投準、下手投準、側面投準和反手投準4種形式;根據“投準”的過程,分為準備階段、投出階段、后續階段。將不同形式、不同階段“投準”的身體具體表現加工成下表(見表1)[3]顯性、利于學生理解的信息,便于學生認知和理解。

原地“投準”固定目標的認知,是“投準”教學的起始點。因此,在教學開始階段應讓學生先從認知自己的身體開始,對“投準”的目標不作要求。此階段重點是讓學生認知不同形式、不同階段身體運動的具體表現、身體各部位運動要點和軌跡,建立身體感覺。選擇投準的物體可以是壘球、沙包、網球等利于學生抓取的器材,面向墻壁進行“投準”。讓學生重點關注運動時各個階段的身體部位運動要點是否正確,讓學生認知到身體運動的相對位置和用力順序及方向,從而建立正確的動作結構。在教學時可以讓學生2人1組,一人投,一人檢查“投準”者準備階段、投出階段和跟隨階段的動作要點。如果“投準”的學生做的全部正確,檢查人給手勢(如豎大拇指)示意;如果有做的不符合要求,檢查人員模仿對方錯誤的動作并告知正確的動作。讓觀察者和練習者認知到自己的動作要點是否正確,從而加強學生對自己身體運動的認知。隨著練習動作逐漸規范和流暢,可以讓學生嘗試5米、8米、10米等不同距離的對墻投擲練習,認知、體驗不同距離身體運動幅度,為目標“投準”做準備。

隨著對“投準”動作認知的成熟,可以進行目標類型“投準”的認知。投準的目標可以是墻上的標靶、地上的區域、空中不同高度的圓環等。在“投準”動作的基礎上,重點讓學生認知“投準”不同位置時用力的大小、高度和角度。此時關注的重點仍是學生身體的運動過程和要點。可以根據“投準”的結果告知投準者力量、高度、角度是否合適。學生對比每次力量的大小和角度,找到“投準”的身體感覺。此后,還可以進行距離越來越遠、目標越來越小的“投準”教學,讓學生更加深刻地對原地“投準”進行認知。

2.“運動認知能力”視域下原地“投準”移動目標的教學策略

學生能在各種靜態的環境中流暢地完成“投準”,就可以對移動目標“投準”認知進行教學。這種認知能為以后團體運動的傳球打下基礎。2人1組,一人原地向移動的人“投準”練習。剛開始移動者可以先向“投準”者或者遠離投擲者以走或慢跑的形式直線移動,投擲者要用各種“投準”方式將輕物(球)準確地投到利于移動者接的位置。隨后移動者可以左右移動,并加快速度。讓學生認知到“投準”移動目標時,投的角度和力量的大小和移動目標的關系,根據移動目標的速度調整投擲的角度、力量,并把握投準的時機。最后,要求接輕物(球)者以不同的速度移動到固定區域,“投準”者根據接輕物(球)者的速度,將輕物(球)投到固定區域,讓移動的接球者舒服地接到球。讓學生開始認知到簡單的“人—輕物(球)—人”的關系。

3.“運動認知能力”視域下移動中“投準”固定目標的教學策略

移動“投準”固定目標與原地投移動目標相反,是“投準”者在移動過程中對自己身體運動的認知。教學開始階段,可以讓“投準”者進行直線的慢走或者移動,在移動過程中將輕物(球)投向地面較大的目標。此時運動認知的重點是移動過程中完成“投準”動作情況。2人1組,一人投準,一人觀察。觀察者重點觀察是移動中完成投準的動作,還是移動后突然停下完成“投準”的動作,并反饋給“投準”者。讓“投準”者認知到自己是否在移動中規范地完成“投準”動作,并加以修正。能在移動中完成“投準”動作的基礎上,再對“投準”者在移動中的用力大小、方向進行認知。此時可以像原地“投準”時改變“投準”的目標。讓“投準”者在移動中對不同的目標“投準”的用力大小和角度進行認知。最后,還可以進行不同移動速度和移動方式下“投準”的認知。如,慢跑后跳起在空中完成“投準”動作。讓學生認知并完成不同速度和移動方式下“投準”動作。

4.“運動認知能力”視域下移動“投準”移動目標的教學策略

移動“投準”移動目標的認知,由于“投準”者和目標都是移動的,要求“投準”者在移動中快速地判斷移動目標的速度,并根據判斷做力量適中、角度合適的“投準”動作。在教學初始階段,2人1組,在直線走或慢跑中用規定的“投準”形式完成相應的傳輕物(球)。讓學生對比以前“投準”的認知,找到移動中“投準”移動目標用力的大小和角度。此后,可以進行目標速度較快的、非直線的和“投準”者非直線移動較快的“投準”練習。此階段需要“投準”者和移動者相互配合,讓學生在不同的移動速度和方式下對不同移動速度和線路以及“投準”時機進行認知,體會合作關系下“人—輕物(球)—人”的關系。最后,可以讓學生在復雜和變化的環境中(如人數較多的移動人群中、無對抗防守),對移動目標“投準”進行認知。讓學生在復雜、多變的環境中,把握多變速度和線路的“投準”,為以后對專項運動“投準”的認知打下基礎。

“運動認知能力”的培養是學生主動接受教師提供的運動文化在對比和沖突的運動過程中建立運動感覺、展示運動技能、呈現運動文化的過程。在教學中應從學生主體出發,重點關注身體運動本身,而不是運動結果。根據“投準”者和“投準”目標是否移動,可將“投準”的認知分為原地“投準”固定目標、原地“投準”移動目標、移動“投準”固定目標、移動“投準”移動目標四種類型進行認知教學。原地“投準”固定目標教學應讓學生認知到不同“投準”形式身體各部位的具體運動,初步認知到不同形式“投準”的用力大小和角度;原地“投準”移動目標主要讓學生認知“投準”的時機,初步把握“投準”的人——輕物(球)——人的關系;移動“投準”固定目標是讓學生認知到身體在移動中不同“投準”形式用力的大小和角度;移動“投準”移動目標是讓學生認知到復雜、多變的環境中和同伴合作、快速地完成各種形式的“投準”,為專項運動的“投準”認知打下基礎。

參考文獻:

[1]王水泉.從“運動能力”到“運動認知能力”[J].中國學校體育,2022,42(11):2-3.

[2]Richard A.Magill.張忠秋,等,譯.運動技能學習與控制(第七版)[M].北京:中國輕工業出版社,2006.

[3]George G,Shirley A, Melissa P. Children moving:a reflective approach to teaching physical education[M].New York:McGraw-Hill,2007.