深度學習理念下的小學數學教學策略研究

程華

摘要:深度學習是一種課堂變革的理念和課堂教學的設計思路。深度學習指的是促進學生在課堂教學中全身心積極參與、體驗成功、獲得發展的有意義的學習過程。小學數學深度學習的發生以理解數學學科本質為基礎,通過教師引導,培養學生的數學思維能力和問題解決能力。教學中,教師要引領學生深度參與和體驗,通過體驗式學習,激發學生的情感投入;通過結構式學習,增強學生的數學整體意識;通過反思式學習,提升學生的理性思維。

關鍵詞:數學深度學習;情感投入;整體意識;理性思維

深度學習是一種課堂變革的理念和課堂教學的設計思路。所謂深度學習,指的是在教師的引領下,學生圍繞著具有挑戰性的學習主題,全身心積極參與、體驗成功、獲得發展的有意義的學習過程。在這個過程中,學生掌握學科的核心知識,理解學習的過程,把握學科的本質及思想,形成積極的內在學習動機、高級的社會性情感、積極的態度、正確的價值觀,成為既具有獨立性、批判性、創造性,又有合作精神、基礎扎實的優秀學習者。

深度學習理念下的數學學習,需要在學習新知的時候,教師能在學生原有認知的基礎上,找到學生的“最近發展區”,讓學生在不知不覺中感受到:這些數學知識的產生和發展不是人為編造,強加于他們的,而是在他們“靈魂”深處本來就有的。教師要準確把握學科及學科教育的本質設計教學,以喚醒學生“靈魂”深處已有的東西——知識、方法、經驗,引導學生自主構建新的認知體系,逐漸形成探索、發現、研究特質。這些也正是深度學習教學的核心目標——更好地關注學生的學。

一、 借助體驗式學習,激發學生的數學情感投入

小學數學深度學習強調引導學生主動參與數學學習活動,在參與學習活動過程中形成數學基本經驗。體驗式學習需要引導學生積極探索、發現、經歷數學知識的形成過程,以數學知識體驗為前提、以數學能力提升為中心建立學生與數學內容之間的緊密聯系,進而精確地把握數學學科本質,提升數學核心素養。在小學數學教學中,教師要聚焦數學知識與現實生活之間的聯系,基于學生已有生活經驗設置問題情境,這樣更有利于學生參與教學活動。下面以“厘米的認識”與“1千克有多重”為例進行說明。

【示例1】“厘米的認識”

本節課,教師可給學生創設一個生活化的情境:讓學生用牙簽、火柴、硬紙條等量一量數學書的同一條邊。經過實踐操作,在測量數學書同一條邊長時,有的學生量出的是6根火柴的長度,有的學生量出的是3根牙簽的長度,有的學生量出的是2個硬紙板的長度。“為什么同樣數學書的同一條邊,量出的數值卻有所不同呢?”學生根據測量的經驗與觀察發現:原來測量所用的工具是不一樣的。以數學書邊長為情境引入,給學生不同物體作為參照物進行比大小,發生認知沖突,明確需要統一測量的標準,引出1 cm的概念。

接著,教師引導學生層次化體驗1 cm的長度:

(1)把學具1 cm的小棒放在手掌中感受長短;

(2)把1 cm的小棒放在兩個指尖中感受1 cm有多長;

(3)找一找生活中的1 cm。

通過建立與日常生活之間的聯系,在數學知識構建上強調其現實背景與實際意義,可促使深度學習真正發生。這樣的教學符合教育教學規律與學生數學學習心理,因此學生可以通過有意義的學習獲得成功的數學體驗,強化在數學學習過程中的情感投入。

【示例2】“1千克有多重”

物體有輕有重,多重是1千克?學生在一開始學習時是很難清晰感知到的。教師應以生活化的實物為載體,讓學生層次化體驗1千克的重量,促進深度探究:

(1)出示體積反差比較大1千克棉花糖和1千克鹽,讓學生先用眼睛觀察大小,再稱一稱,學生發現都是1千克,形成認知沖突;

(2)掂一掂1千克的物體,感受1千克;

(3)通過掂一掂,對1千克有體驗后,尋找生活中質量接近1千克的物體,通過抓豆子比賽,進一步鞏固1千克質量的體驗。

這樣生活化的情境和層次化的體驗活動,豐富了學生的體驗,使學生經歷了從對1千克的質量很不準,到比較準,再到非常準的修正過程,使1千克質量標準在學生體驗中由模糊到清晰。

引導學生進行體驗式學習是把數學生活化,課堂體驗化,體驗層次化,以學生的課堂參與體驗為主,感官參與越多,學生的記憶就越深刻。這樣,學生在不斷參與和深度體驗中進行了深度學習。體驗式學習能夠引導學生從被動接受到主動參與,自覺地想一些問題。有了自主意識,深度學習就能真正發生。

二、借助結構式學習,增強學生的數學整體意識

深度學習強調內部整合,將點狀的、零散的、碎片化的數學知識整合成整體化、系統化、邏輯化的數學知識結構;根據核心知識共同擁有的本質屬性和相同的邏輯關系確定好學習主題,找準關鍵問題的發力點;整體探析與理解數學學科本質,凝練數學教學目標與主題,圍繞教學主題展開教學的整體設計,了解學生探究這一數學主題時存在的概念與方法方面的困惑。

教師要通過整合與之相關領域的數學核心內容,促進學生對數學知識結構的深度理解,引導學生進行結構式學習。結構式學習的關鍵在于對知識進行深度加工,把知識從碎片化走向結構化,讓知識有機地聯系在一起,幫助學生形成數學整體意識,從而切實從表層學習引向深度學習。下面以“三角形的分類”與“生活中的負數”為例進行說明。

【示例1】“三角形的分類”

在學習三角形分類前,學生先認識三角形、點、角、線等表層符號知識,教師再引導他們建構三角形各元素之間的深層聯系。

教師基于學生的認知經驗設計結構式的問題:三角形有幾個頂點,幾條邊,幾個角?

學生對線段的認識有:邊是線段,線段有長短。學生可根據經驗對三角形進行分類:一般三角形、等腰三角形和等邊三角形,其中等邊三角形是特殊的等腰三角形。

學生對角的認識有:角有大小,根據角的大小分類,三角形可以分為鈍角三角形、直角三角形、銳角三角形(如下頁圖1)。

這樣設計,綜合考慮了數學學科各知識之間的相互聯結,實現了將碎片化的知識有機地結合在一起,通過構建知識結構體系,幫助學生獲得數學知識的“生命力”。學生一旦具備數學整體意識,就可以在原有認知結構中不斷同化與之相關或相近的數學知識,從而形成數學知識群,這與深度學習的結果是一致的。

【示例2】“生活中的負數”

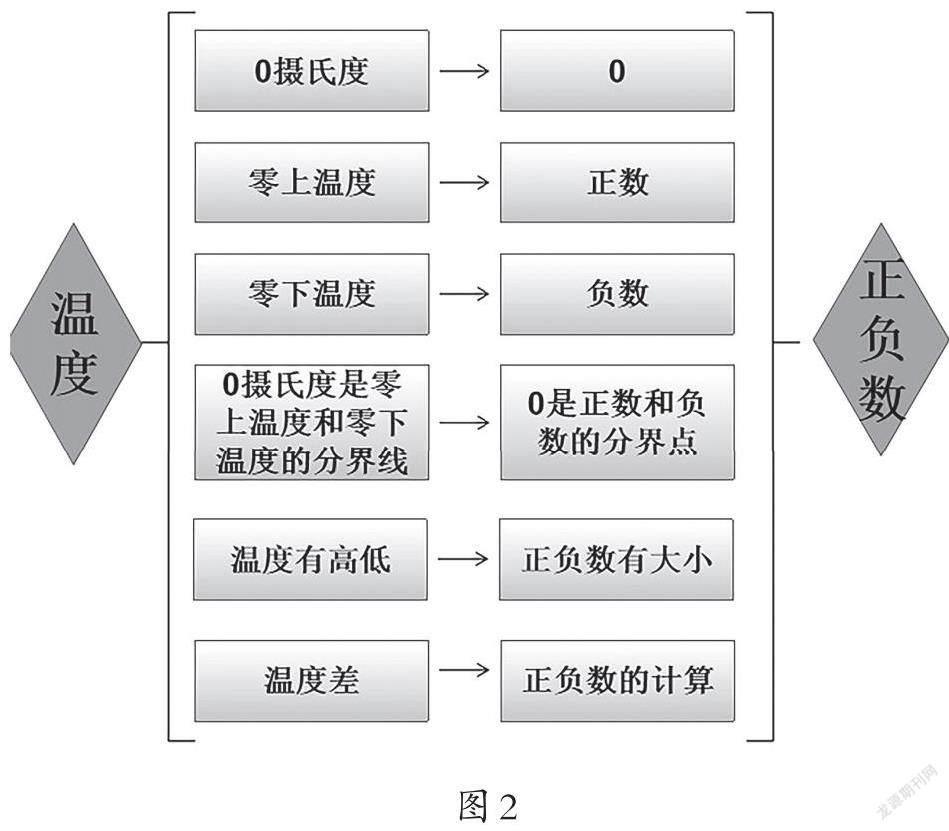

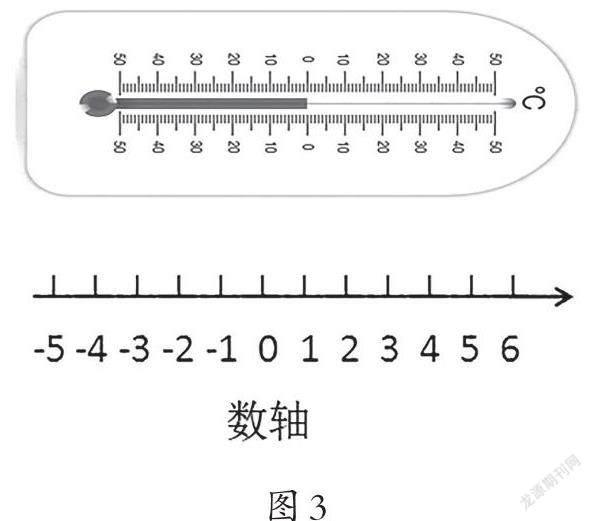

例如,北師大版數學教材四年級上冊 “溫度”一課,是“生活中的負數”單元主題下的一節先導課。溫度是學生現實生活的一部分,溫度中有0攝氏度,零上溫度,零下溫度,0攝氏度是零上溫度和零下溫度的分界線,溫度有高低,有溫度差。溫度的產生和發展與正負數的產生與發展在原理上是一樣的(如圖2、圖3)。

教師要通過溫度的學習實現單元整體教學,把單元知識結構化,打通溫度與正負數之間的關系。而溫度計是數軸的現實模型,這樣就完成了學習正負數時從形象思維到抽象思維的轉化。

教師引導學生進行結構式學習,能夠把碎片化的知識結構化,幫助學生建構知識結構以及認知結構,在整體上對數學知識和方法進行把握,有利于單元整體教學。改變碎片化處理數學知識和方法的現象,還能增強學生學習數學的整體意識,促進深度學習。

三、借助反思式學習,提升學生的數學理性思維

深度學習是引發學生持之以恒地追問和不斷深入思考的學習過程。在教學中,教師應鼓勵學生不斷發現和提出問題,并能積極地分析和解決問題,在問題鏈中產生深刻思考。在學習新知時,認知沖突對學生而言具有重大的價值,深度學習的課堂教學中要引發學生的認知沖突,使學生從認知沖突中進行反思,再去發現不足。教師不但需要糾正學生的錯誤,更需要讓學生嘗試,并引導學生在不斷嘗試過程中實現知識遷移。學生在反思過程中,能夠更好地從數學視角或跨學科視角發現問題、提出問題、分析問題、解決問題,通過對問題解決方案構建與運用,持續培養數學理性思維。下面以“筆算除法”為例進行闡明。

【示例1】“筆算除法”

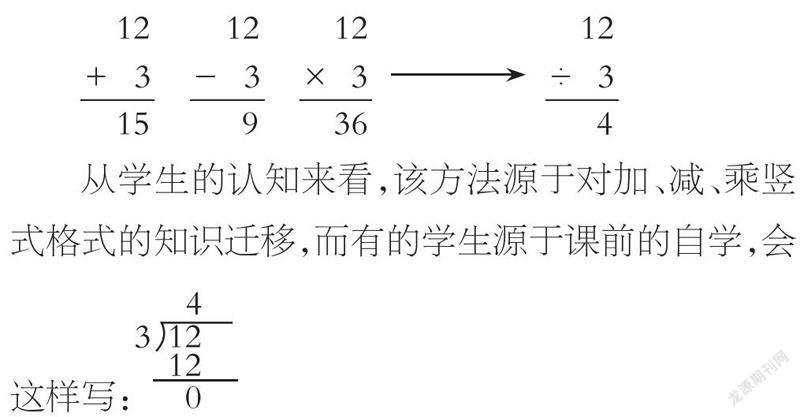

筆算除法12÷3時,教師可引導學生思考:除法豎式應該怎樣寫?

在掌握了加減法和乘法的豎式計算基礎上,有的學生會認為:

從學生的認知來看,該方法源于對加、減、乘豎式格式的知識遷移,而有的學生源于課前的自學,會這樣寫: [4] [3][12][12][0]

教師提出問題:兩種豎式形式哪種更合理呢?(引發認知沖突)

然后,教師引導學生重溫除法意義——平均分。

師:那12÷3表示什么意義呢?表示把12平均分成3份,每份是幾個?

師(實物演示):老師拿來12個蘋果,平均分到3個盤子里,每個盤子分到4個,老師手中一個也沒有了。老師手中的12是1個12,而盤子里的12是3個4,這兩個12有區別嗎?

在演示分物的過程中,教師不能用原有豎式形式,需要改變為新的豎式形式,因為這樣能更好地記錄平均分的過程。

【示例2】乘法分配律:(a+b)×c=a×c+b×c或(a-b)×c=a×c-b×c

認識了乘法分配律后,學生在知識遷移過程中也會思考:為什么沒有除法分配律呢?

例如,在計算(42+14)÷7時學生發現,(42+14)÷7=42÷7+14÷7=6+2=8。因此,在計算48÷(4+8)時,有的學生也這樣算48÷(4+8)=48÷4+48÷8=12+6=18。這就引發了學生的認知沖突,使他們比較48÷(4+8)=48÷12=4和48÷(4+8)=48÷4+48÷8=12+6=18這兩種算法,確定哪一種是正確的。顯然第一種方法是正確的,第二種方法是錯誤的。

教師引導學生進行反思:你有什么疑問嗎?

生:(42+14)÷7=42÷7+14÷7=6+2=8,這樣做對不對?

生:為什么(42+14)÷7=42÷7+14÷7=6+2=8可以像乘法分配律那樣做,而48÷(4+8)=48÷12=4這個就不行呢?

生:有沒有除法分配律呢?

教師利用“問題鏈”進行教學設計,以問題解決來推動教學活動的開展,并將學習內容納入學生原有認知結構,實現已有數學知識在新的問題情境中的合理遷移和“生長發育”,幫助學生體會數學本質。經過比較、分析與討論,學生明白了乘法分配律不適用于除法。(42+14)÷7可以等于42÷7+14÷7在本質上是平均分,把兩個數的和平均分成7份,可以把兩個數分別平均分成7份,再把分得的數合起來。而48÷(4+8)不等于48÷4+48÷8,是因為兩次平均分的標準發生了改變。

引導學生進行反思式學習,需要激發學生的認知沖突,教師要鼓勵學生大膽質疑,使學生不斷進行反思,有利于批判質疑與創新思維的發展,有助于學生像數學家那樣對問題進行深入地思考,提升反思能力與質疑精神,實現深度學習。

深度學習下的課堂教學中,教師應為學生提供多元的、綜合的學習素材,幫助學生刻畫出單元主題內容清晰且連續的學習軌跡,以學定教,順學而導,在課堂中引領學生深度思考,深度體驗,打通知識到核心素養的通道。

參考文獻:

[1]王燕.靜悄悄,讓學習有深度——例析小學數學深度學習策略[J].數學教學通訊,2022(7).

[2]李曉梅,張秋,張麗欣.基于深度學習的“種子課”教學設計案例探析——以北師大版小學數學教材五年級上冊“平行四邊形的面積”為例[J].遼寧教育,2020(23).

(責任編輯:楊強)