先秦至兩漢時期席鎮的功能流變

姚一鳴 練春海

席地而坐是先秦兩漢時期生活起居的顯著特點,當時普遍使用的床、榻、幾、案都很低矮,而諸如用藤、蘆葦、蒲草或竹條編織的席子在使用過程中會出現折卷的情況,“席不正不坐”,①因此便需要有重物來鎮壓席子的四角,以符合禮儀的規定。席鎮進入人們的日常生活是因為它具有實用功能,起初只是未經雕琢并帶有一定重量的石塊,與席子搭配,便成為服務古人起居生活重要的物質文化載體。隨著人們對美石(玉)的推崇以及對其價值的發掘,②出現了玉制的鎮,《楚辭·九歌·東皇太一》稱:“瑤席兮玉瑱,盍將把兮瓊芳。”朱熹注曰:“瑱與鎮同,所以壓神位之席也。”③《九歌·湘夫人》中也提到:“白玉兮為鎮,疏石蘭兮為芳。”④以上文獻中存在著鎮和瑱互用的情況,說明二者應為一物,皆為鎮壓坐席之用,但有玉和金屬兩種不同的質地,從造字的角度上說明了材質之間的差異性。孫機先生最早對漢代的席鎮進行相關研究,引起了學界對鎮這種器物的關注。⑤早期的鎮多為頂部帶環的半球形器物,曾被誤認為是用來衡量重量的權,但二者可通過空心與實心及器表的裝飾有無來進行區分,⑥這為以后出土的類似器物提供了參照。

先秦到兩漢時期的席鎮多集中出土于中原地區,陜西、山西、河北、山東、江蘇、廣西等地也都有發現,主要分布在黃河中上游及長江中上游地區,⑦同政治中心及經濟發達地區聯系緊密。在漫長的歷史發展過程中,席鎮的造型經歷了從單純的平面化裝飾到圓雕的轉變,從實用之物發展成為精雕細琢的藝術作品,這其中是否體現了不同時期人們審美的不同取向?又暗含了不同歷史情境下怎樣的文化功能?鑒于此,筆者認為有必要進行更加深入的探討。

一、先秦時期席鎮的裝飾性

先秦時期的席鎮大多圍繞器物表面進行裝飾,紋樣的設計服從于器物的形體。陜西茹家莊出土西周時期一件青銅鎮(圖1),呈橢圓形,正面鼓起,底面平正,上下兩端中部微凹,外層的銅殼裹繞圓石,表面裝飾獸面紋,其鼻梁高隆,有兩個方形目,器身高3.8 厘米,重約450 克。此鎮在墓室中只發現一件并置于棺槨一側,⑧其獸面眼眶、鼻梁、雙角與器身巧妙地結合為一體,左右兩側回旋內向的角裝飾與下部圈起的鼻孔,是對青銅鼎“有首無身”獸面紋的模仿。⑨有學者認為,青銅器上的動物紋樣有其圖像上的意義,是協助巫覡溝通天地神人的動物形象。⑩并非國之重器的青銅鎮,其上的獸面紋作為主流裝飾的延展,亦可能具有承擔某種儀式的輔助功能。這件青銅鎮上的獸面紋裝飾,可以說是商周時期神秘、詭異風格的余韻,同崇尚鬼神的神秘主義、宗教意識密切相關。到了春秋時期,器物中的原始宗教意味慢慢減弱,獸面紋裝飾的器物也逐漸消失,取而代之的是各種變形的蟠螭、蟠虺紋,活潑、清新而秀逸。需要說明的是,由于商周時期出土的標本數量較少,早期鎮的形制情況仍需更多資料加以補充。

圖1:西周時期獸面紋青銅鎮,寶雞市博物館編:《寶雞弓魚國墓地》,北京:文物出版社,1988 年,第281 頁、圖版一五四

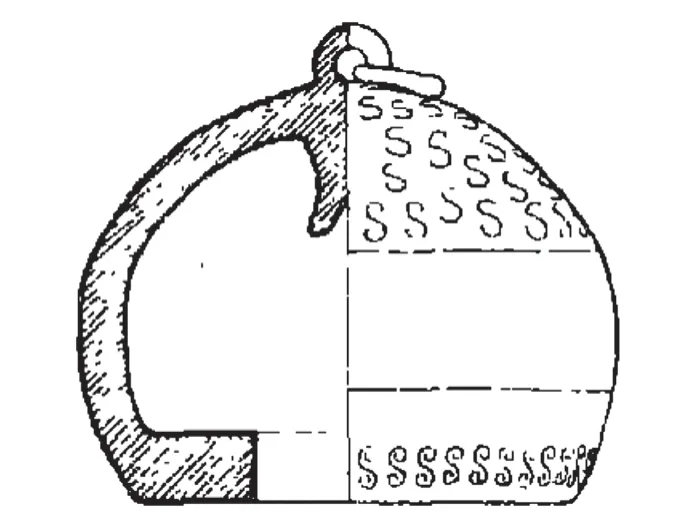

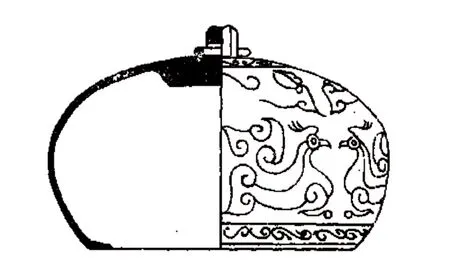

東周時期較為常見的席鎮形式,是出土于浙江紹興印山春秋墓中的鎮(圖2)。此類席鎮共出土19 件,除一件在盜土中掩埋,其余都在墓室中發現。該類鎮為八棱形,隆頂,弧腹,中腰以下內收,平底,實心,以玉制作,通身陰刻卷云紋。?其造型上的平底弧狀與同時期出土的鎮有相似之處,如同樣出土于紹興的一件玉鎮(圖3),廣東省廣寧縣銅鼓崗M14出土的鳳紋青銅鎮(圖4),曾侯乙墓出土的蟠龍青銅鎮等。該類席鎮頂部皆有孔環可供穿插,以便于移動或提攜,同時以陰線或浮雕紋飾來刻畫器身,高度皆為5~10 厘米,在結構上都能注入鉛錫來增重以符合壓席之用。此時,半球型鎮的形態已經確立,器身的裝飾成為工匠主要的著力方向。有學者對先秦時期鎮的分布及流變進行了研究,認為越國是這種器物的主產地,而后才向周圍地區進行傳播;?還有學者認為此時鎮上常見的勾云紋同龍首有關,?這說明席鎮的造型與紋樣存在著一個不斷變化與發展的過程,并隨著時間與人口的流動逐漸被傳播至不同地區。如把印山玉鎮上的勾云紋同曾侯乙墓出土玉璧進行對比,?則能看出這種勾云紋的出現并不局限于某類器物之上,而是一種普遍流行的裝飾手法。此外,除了半球型鎮,在肇慶北嶺松山墓還出土了一種方形器,器體雷紋密布,同樣上部鑄有鈕環,長寬高均為6.3 厘米。發掘簡報中把其當作是某種器物的一部分,?但從上面鑄有鈕環、器身鑄鉛以及出土數量為四件來看,這種方形器應為鎮,其迥異的器形具有鮮明的地域性特點。綜上所述,先秦時期的席鎮器形較為穩定,主要以半球型為主,偶見方形,但總的特征是以幾何形體來表現,既能滿足基本的實用場景又具備一定的裝飾意味,反映出先秦時期席鎮根據器形來進行裝飾的特點。

圖2:紹興印山大墓出土玉鎮,浙江省文物考古研究所、紹興縣文物保護管理所:《浙江紹興印山大墓發掘簡報》,1999年第11 期,第1 頁

圖3:紹興出土青瓷鎮,沈作霖:《紹興出土的春秋戰國文物》,《考古》,1979 年第5 期,第480 頁

圖4:廣東廣寧縣銅鼓崗出土青銅鎮,廣東省博物館:《廣東廣寧縣銅鼓崗戰國墓》,《考古學集刊》第1 集,第113 頁

從裝飾上看,先秦時期席鎮的紋樣有著平面而抽象的特征,大多以卷云紋、雷紋、鳳紋等線刻來加以表現。其中,紹興出土的席鎮飾以卷云紋并沿器身自上而下展開,而同墓出土的一件長方形玉飾亦以相同紋樣進行刻畫,?說明該時期部分器物的紋樣具有共通性。眾所周知,玉器往往承載著重要的祭祀禮儀功能,而席鎮作為日常活動中的常見之物,器體上的圖案應該與當時特定的裝飾思想密切相關,是某種特定裝飾思潮在日常用具上的具像化,達到了實用性與裝飾性的統一。《周禮·春官宗伯》記載,“司幾筵”職責繁多,需要“掌五幾、五席之名物,辨其用與其位。凡大朝覲、大饗射,凡封國、命諸侯,王位設黼依,依前南鄉,設莞筵紛純,加繅席畫純,加次席黼純,左右玉幾。祀先王昨席亦如之。……甸役,則設熊席,右漆幾。凡喪事,設葦席,右素幾。”?司幾筵掌握五幾、五席的分類,在封建國家、策命諸侯之時鋪設有云氣圖案的蒲席,再加上繡有黑白花紋鑲邊的竹席,田獵之時以熊皮為席,奠祭時則設葦席。從中可以看出,不同類型的場合需要設置不同類型的幾案與席子,因此不難想象席鎮在各種場合中也會被廣泛使用。

另一方面,墓葬的等級也與席鎮的裝飾程度有密切關系。上文提及的曾侯乙墓中的蟠龍鎮(圖5),重達1.25 公斤,雕塑刻鏤鑲嵌等技法結合為一體,八條相互糾纏的龍或立于器體之上為圓雕狀,或貼近器身為浮雕,龍身附有鱗飾,龍與龍之間還有14 個小圓圈,圓圈內原有鑲嵌物,現已脫落。復雜瑰麗的鑄造工藝是曾國君主權勢的體現,其發達的工藝代表了當時楚地一流的制器水平,這也同該地域豐厚的青銅資源有關。?縱觀東周時期出土半球型席鎮的裝飾意匠,可以看出鎮被賦予了新興社會階級的思想意識和審美趣味,同日常器物的互動變得緊密,類似的裝飾在不同器物上有著明顯的共通性。復雜的工藝在曾國出土的器物上營造出了特定的裝飾風格,夏商時期裝飾上的神秘感進一步消退,活潑、輕快的風格逐漸確立。

圖5:曾侯乙墓出土蟠龍青銅鎮,中國青銅器全集編輯委員會編:《中國青銅器全集》第10 卷東周(四),北京:文物出版社,1998 年,第176 頁

二、漢代席鎮造型的多樣化

到漢代,金屬冶鑄業得到進一步的發展,各地席鎮的造型與裝飾出現了明顯的統一化趨勢。這一時期,青銅器物文化開始更重視日常生活中的具體設計,人們對銅器的使用轉向了日用品,表現在席鎮上,最突出的特點便是由先秦時期的半球型轉變為圓雕型,成為了一種裝飾與實用并重的雕塑藝術作品,制造工藝與水平也達到了新的高度。

目前所見的漢鎮從材質上分,有青銅鎮、鐵鎮、鉛鎮、銀鎮等;從造型上分,有人物類、動物類等。出土于江西盱眙大云山漢墓的四件人形銅鎮,第一件右手附耳旁,左手平放在腿上,兩腿盤踞,底長5.5 厘米、寬5.1 厘米、高7.5厘米;另一件尺寸與第一件相近,唯表情略有不同,右手下垂。以上兩件席鎮都以鎏金進行裝飾(圖6);海昏侯劉賀墓出土的四件人形銅鎮亦相同,但未見使用鎏金(圖7)。此外,1973 年南昌東郊西漢墓M14 也出土了一組四件青銅席鎮,形制與前兩地出土的人形席鎮類似,?同樣未飾鎏金,但同時也不能否認鎏金飾存在因墓葬環境不佳而脫落的可能。以這種人形鎮環置座席周圍,是對當時宴樂生活的生動再現。孫機先生將這類人物判斷為表演拍袒之戲的優人,?這也說明漢代樂舞娛樂活動的盛行。

圖6:江蘇盱眙大云山西漢墓出土人形銅鎮,李則斌:《江蘇盱眙大云山西漢江都王陵一號墓》,《考古》,2013 年第10 期,第36 頁

圖7:江西南昌海昏侯墓出土人形銅鎮,南昌漢代海昏侯國遺址博物館:《金色海昏—漢代海昏侯國歷史與文化展》,北京:文物出版社,2020 年,第115 頁

除人物形席鎮之外,各種寫實類的動物形鎮為數最多,工藝上則以青銅為主、輔以金銀涂料。1959 年河北定縣北莊漢墓出土的三件銅虎鎮,?河北滄州貫公墓出土的銅豹鎮,?河北滿城漢墓出土的銅豹鎮(圖8),江蘇盱眙大云山西漢江都王陵一號墓出土的銅虎鎮(圖9),皆為錯金銀工藝飾以虎斑紋,其虎豹形象或盤踞,或伏地,或臥姿昂首前視,造型各異。可以看出,漢鎮較先秦時期的席鎮在造型與紋飾上,更具多樣化特征,這既體現了金屬制造工藝的進一步發展,又說明漢代人對于日常器物的講究。如大云山漢墓出土的銅虎鎮,器身由模鑄制成,又以金銀錯出虎斑紋,真實地擬了老虎的鬃毛走向,對須發、表情的刻畫也十分精細,在鎮壓坐席之際,也能供人把玩或近距離欣賞;其常見的側臥昂首、張口、雙目圓睜的警惕防備姿態,可能同時還承擔著鎮墓與辟邪的功能。

圖8:滿城漢墓出土錯金銀銅豹鎮,盧兆蔭:《滿城漢墓》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2005 年,第49 頁

圖9:江蘇盱眙大云山西漢墓出土銅虎鎮,李則斌:《江蘇盱眙大云山西漢江都王陵一號墓》,《考古》,2013 年第10 期,第35 頁

除了虎豹類,熊與鹿也是漢鎮中常見的造型。1952 年出土于安徽合肥的兩只熊形席鎮(圖10),昂首張口,姿態憨厚。熊在漢代被視作吉祥的動物,《詩經·小雅·斯干》有言:“大人占之,維熊維羆,男子之祥。”?時人對熊的喜愛來源于楚國,荊楚諸王大多開首以“熊”命名,說明古代以熊為圖騰的信仰的流行。?該席鎮通體鎏金的造型,表現了對熊這種動物的仿生化裝飾處理,無疑為居室增添了活潑自然的氣氛。再如出土于河南陜縣后川西漢墓的鹿形鎮(圖11),整體作側臥狀,轉首左視。頭上雙茸初露,頸部細長,臀寬而豐圓,短尾或曲卷,四肢前躬后屈。背嵌褐色斑紋的天然大螺殼以象征梅花鹿。鹿在我國古代也被賦予了獨特的文化內涵,從秦代起,鹿象征著帝位與政權,為漢代及以后各代所公認,《史記· 淮陰侯列傳》曰:“秦失其鹿,天下共逐之,于是高材疾足者先得焉。”“以鹿喻帝位也。”?成語“逐鹿中原”“鹿死誰手”也皆含此意。漢鄭眾《婚物贊》曰:“鹿者,祿也。”?漢樂府《長歌行》也有“仙人騎白鹿,發短耳何長”的詩句,?可見漢代人在鹿這種動物身上寄托了對功名利祿、長壽富貴的精神追求。此外,還有龜、蛇、辟邪、牛、博山等不同造型的漢鎮,除了折射出漢人對個別動物寓意的美好追求之外,還集中反映了席鎮造型轉變背后的豐富文化內涵,成為人們思想信仰的載體,寄托著美好的祝愿。在社會現象日益抽象化的過程中,這些動物性概念起到了重要的作用,可以說,動物有時是材料,有時用來說教,還可以作裝飾圖樣,如此等等,都是人類社會自我認知的工具。?

圖10:鎏金熊形青銅鎮,中國國家博物館官網,www.chnmuseum.cn

圖11:河南陜縣出土嵌貝鹿形鎮,《陜縣東周秦漢墓》,北京:科學出版社,1994 年,圖版一〇一

三、形制轉變中席鎮的附加功能

席鎮從先秦時期的半球型發展到漢代的圓雕型,除了在造型上發生了顯著變化以外,其使用頻率相比于先秦時期也更高。有學者認為,漢代人通過地域擴張開闊了視野,席鎮自由的動物造型顯示出西漢人對吉祥文化和自然圖式的新興趣,?而墓葬出土的大量實物為我們討論漢鎮的獨特性提供了可能。從社會性角度來看,筆者認為,在墓葬功能、使用等級兩方面,漢鎮也產生了新的內涵;同時,在漢代豪奢風氣影響下,還反映出使用者標榜身份的潛在意圖。

首先,是漢代墓葬中席鎮的位置問題。除了日常供人使用外,目前在未經盜擾的漢墓中,部分席鎮呈矩形分布,其上還分散放置有玉璧、陶罐、銅鏡等物品,?表明席鎮在墓葬中是按照墓主地上生活的情景來布置的。同其他隨葬器物一樣,鎮作為生器被安放到墓葬當中,在這里象征著死者的“喬遷”,有安撫之意,?成為重要的墓葬“家具”之一。這也體現了漢代人的喪葬觀念,那就是在地下構造新的環境供墓主人繼續居住,其生前所享用的物品被盡可能地復制到地下,一方面是事死如生觀念的延續,另一方面也體現了當時的厚葬風氣。

其次,是席鎮所表現出的等級差異,這主要體現在材質和制作工藝上。有些漢墓還出土有鉛質、鐵質的鎮,如沂水縣荊山西漢墓、徐州市韓山東漢墓等,?相比于漢代王陵中工藝精美的青銅鎮,鐵鎮、鉛鎮使用者的身份顯然比較低。此外,在王侯一級中也有區別,劉賀墓中出土席鎮的精美程度同劉勝墓所見仍有一定差距,即使劉賀曾貴為天子,隨葬財物豐厚,但其墓中仍未見與其他諸侯王墓中類似的錯金銀青銅鎮,這也可能和中央賞賜制度有關。但在制作工藝上,劉賀墓出土的一件龜形鎮卻十分精致(圖12),龜身為銅鑄,木質龜背上鑲嵌玉石,局部有鎏金痕跡,造型渾厚圓滿,鑲嵌的玉石與龜的文化意象共同表達了使用者對長壽與不朽的向往。這種復雜的工藝與構思較難在低等級的墓葬中發現,其相比于早年劉勝與劉非墓出土的虎豹鎮,顯示出不同的審美意趣。可以說,華麗的席鎮不僅彰顯出主人雄厚的財力,也是使用者身份的象征。《鹽鐵論·散不足篇》有言:“富者銀口黃耳,金罍玉鐘,中者野王紵器,金錯蜀杯。”?由此可以看出,漢代貴族對金銀器的推崇達到了新的歷史水平。

圖12:劉賀墓出土鎏金嵌玉石龜形青銅鎮,《金色海昏—漢代海昏侯國歷史與文化展》,北京:文物出版社,2020 年,第114 頁

其三,漢代席鎮還反映出使用者的炫耀心理,這體現在對外來文化的吸收上。大云山漢墓出土的銅虎鎮以金銀錯出雙鉤S 紋樣,這種紋飾可能來自伊朗—阿富汗地區。?此外,在其他諸侯王墓中都發現了帶有西方風格的器物,如具有明顯外來風格的裂瓣紋銀盒?、雙狼獵豬紋石嵌飾?等。這說明異域文化已經廣泛進入到貴族的視野,在大一統王朝中廣為流行,對于這種富含異地審美風格器具的使用,無疑是漢代王侯貴族獨享的特權之一。《漢書》曾對劉勝的生活作風有著簡潔而準確的描述:“為人樂酒好內,有子百二余人。”“中山王但奢淫,不佐天子拊循百姓,何以稱為藩臣!”?加上墓中出土的玉衣、題湊以及各類精美隨葬品,勾畫出了漢代王侯富足豪奢的日常生活圖景。漢代貴族器物用工繁縟細致,還可以從漢墓出土的各式帶鉤中管窺一二。大云山漢墓出土帶鉤149 件,有龍形、象首等造型,《淮南子·說林》稱:“滿堂之坐,視鉤各異,于環、帶一也。”?作為生活起居中必不可少的用具,帶鉤式樣豐富、極盡華美,對各式帶鉤的選擇也微妙地體現出使用者的身份與品味。大云山漢墓出土了一件水晶帶鉤(圖13),呈琵琶形,鉤首上揚,腹部有一圓鈕,晶瑩剔透,同時出土的還有玉質帶鉤、金鑲玉帶鉤,?顯示出工匠獨具匠心的創造力和西漢時期手工業的高水準。席鎮和帶鉤作為漢代常見的日用品,其造型奇異與工藝之復雜,在某種程度上也是為了得到“觀者”的認同,有著被欣賞與識別的功能。蕞爾小物體現了使用者的財力與炫耀心理,強調了等級與身份,同時,也是對個人審美意趣的彰顯。

圖13:江蘇盱眙大云山西漢墓出土帶鉤,李則斌:《江蘇盱眙大云山西漢江都王陵一號墓》,《考古》,2013 年第10 期,第67 頁

結語

總的來說,席鎮在出現之時主要以實用為主,紋飾大多發揮著裝飾器身的單一功能。而到了漢代,席鎮則被賦予了更多的文化意味,漢代貴族借席鎮裝點庭室,不僅營造了豪奢的起居環境,還承擔著彰顯財力、標榜身份的作用。到魏晉時期,由于坐臥方式逐漸發生了變化,再加上薄葬居多,出土席鎮數量驟降,席鎮也隨之湮滅在漫長的歷史長河中。

注釋:

① 楊伯峻譯注:《論語譯注》,北京:中華書局,1980 年,第104 頁。

②“玉,石之美者。有五德,潤澤以溫,仁之方也;?理自外,可以知中,義之方也;其聲舒揚,專以遠聞,智之方也;不橈而折,勇之方也;銳廉而不忮,絜之方也。”參見[漢]許慎撰:《說文解字》,北京:中華書局,1963 年,第10 頁。

③ [宋]朱熹撰、蔣立甫校點:《楚辭集注》,上海:上海古籍出版社,2001 年,第32 頁。

④ 同注③,第37 頁。

⑤ 孫機:《漢鎮藝術》,《文物》,1983 年第6 期,第71-74 頁;孫機:《坐席鎮與博鎮》,《文物天地》,1989 年第6 期,第10-14 頁。

⑥ 孫華:《半球形器用途考略》,《南方文物》,1995 年第1 期,第107-110 頁。

⑦ 陸志紅:《先秦兩漢席鎮研究》,出自劉慶柱主編:《考古學集刊》,北京:科學出版社,2013 年,第207 頁。

⑧ 盧連成、胡智生:《寶雞弓魚 國墓地》(上冊),北京:文物出版社,1988 年,第281 頁。

⑨ 獸面紋,又稱饕餮紋,《呂氏春秋·先識覽》云:“周鼎著饕餮,有首無身,食人未咽,害己其身,以言報更也。”宋代金石學家沿用此名,將三代青銅禮器上的紋飾定名為饕餮紋。現代學者鑒于青銅器紋飾所呈現形式與內容的多樣性,稱其為“獸面紋”。

⑩ 張光直:《美術、神話與祭祀》,沈陽:遼寧教育出版社,2002 年,第51 頁。

? 浙江省文物考古研究所、紹興縣文物保護管理所:《浙江紹興印山大墓發掘簡報》,1999年第11 期,第12 頁。

? 鄭小爐:《東南地區春秋戰國時期的“鎮”—古越族向嶺南遷徙的一個例證》,《邊疆考古研究》,2003 年第2 輯,第201-202 頁。

? 羅樾、張喬:《東周玉器裝飾中塑性卷紋的出現與衰退》,《新美術》,2014 年第7 期,第29-35 頁。

? 楊伯達主編:《中國玉器全集(上)》,石家莊:河北美術出版社,2005 年,第275 頁。

? 徐恒彬:《廣東肇慶市北嶺松山古墓發掘簡報》,《文物》,1974 年第11 期,第73、78 頁。

? 浙江省文物考古研究所、紹興縣文物保護管理所:《浙江紹興印山大墓發掘簡報》,1999年第11 期,第12 頁。

? 楊天宇撰:《十三經譯注:周禮譯注》,上海:上海古籍出版社,2004 年,第303-305 頁。

? 郭德維:《談談我國青銅鑄造技術在楚地的發展與突破》,《中原文物》,1990 年第1 期,第80 頁。

? 江西省博物館:《南昌東郊西漢墓》,《考古學報》,1976 年第2 期,第179 頁。

? 孫機:《拍袒與影戲》,《文物天地》,1987 年第3 期,第11-13 頁。

? 河北省文化局文物工作隊:《河北定縣北莊漢墓發掘報告》,《考古學報》,1964 年第2 期,第141 頁。

? 王敏之:《杜陽虎符與錯金銅豹》,《文物》,1981 年第9 期,第91 頁。

? 劉毓慶、李蹊譯注:《詩經》(全二冊),北京:中華書局,2011 年,第476 頁。

? 何光岳:《荊楚的來源及其遷移》,《求索》,1981 年第4 期,第155 頁。

? [漢]司馬遷:《史記》,北京:中華書局,1959 年,第2629 頁。

? [唐]杜佑:《通典》,北京:中華書局,1988年,第1650 頁。

? [宋]郭茂倩:《樂府詩集》,北京:中華書局,1979 年,第442 頁。

? (英)胡司德著,藍旭譯:《古代中國的動物與靈異》,南京:江蘇人民出版社,2016 年,第5-6 頁。

? Michelle C. Wang, Guolong ?ai, Roel Sterckx,Eugene Wang,A Bronze Menagerie: Mat Weights if Early China, Boston: Isabella Stewart Gardner Museum, 2006, p.57.

? 南京博物院:《銅山小龜山西漢崖洞墓》,《文物》,1973 年第4 期,第22 頁。

? 練春海:《器物圖像與漢代信仰》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2014 年,第4 頁。

? 沂水縣文物管理站:《山東沂水縣荊山西漢墓》,《文物》,1985 年第5 期,第50 頁;徐州市博物館:《徐州市韓山東漢墓發掘簡報》,《文物》,1990 年第9 期,第80 頁。

? 王利器校注:《鹽鐵論校注》,北京:中華書局,1992 年,第351 頁。

? 李零:《“國際動物”:中國藝術中的獅虎形象》,《萬變—李零考古藝術史文集》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2016 年,第387 頁。

? 李零:《論西辛戰國墓裂瓣紋銀豆—兼談我國出土的類似器物》,《文物》,2014 年第9 期,第65 頁。

? 江西省文物考古研究院、廈門大學歷史系:《江西南昌西漢海昏侯劉賀墓出土玉器》,《文物》,2018 年第11 期,第58 頁。

? [漢]班固:《漢書》,北京:中華書局,1962年,第2425 頁。

? 何寧撰:《淮南子集釋》,北京:中華書局,1998 年,第1214 頁。

? 李則斌:《江蘇盱眙大云山西漢江都王陵一號墓》,《考古》,2013 年第10 期,第67 頁。