基于Citespace的遙感建模和異速生長耦合研究進(jìn)展

王亞寧,湯萃文,李凡凡

(蘭州交通大學(xué) 環(huán)境與市政工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730030)

1 引言

森林生態(tài)系統(tǒng)可為生物圈提供各種價(jià)值服務(wù),除保持水土、調(diào)節(jié)水源之外,研究者們還將目光對(duì)準(zhǔn)了如今的研究熱點(diǎn)——碳儲(chǔ)量[1]。由于森林面積占全球陸地面積的1/3,因此在調(diào)節(jié)碳循環(huán)和氣候方面有重要意義[2],所以分析植物間的功能關(guān)系及異速生長關(guān)系可以幫助人們更好地把握植被帶來的生態(tài)價(jià)值[3]。隨著環(huán)境不斷惡化,荒漠化情況日益加重,在干旱半干旱地區(qū),植物有非常重要的作用。為進(jìn)一步保護(hù)荒漠區(qū)的生態(tài)平衡,對(duì)生物量的研究成為監(jiān)測荒漠區(qū)土地退化的重要指標(biāo)[4, 5]。生物量是指群落在一定時(shí)間內(nèi)積累的有機(jī)質(zhì)總量,是生態(tài)系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)力的最好指標(biāo),也是環(huán)境質(zhì)量的綜合體現(xiàn)[6],隨著遙感技術(shù)的發(fā)展,對(duì)生物量的反演估測可作為改善荒漠化程度的措施[7, 8]。遙感估算生物量可以在多尺度上提供連續(xù)觀測[9],利用地物反射光譜特征對(duì)植被指數(shù)進(jìn)行提取,但是生物量與植被指數(shù)的關(guān)系可能會(huì)因不一致的光譜響應(yīng)條件或混雜因素(如大氣和地形)而產(chǎn)生偏差[10]。所以基于異速生長模型和遙感森林結(jié)構(gòu)相結(jié)合開發(fā)的異速生長分析方法可以有效克服上述缺點(diǎn),但光學(xué)遙感仍然存在相當(dāng)大的挑戰(zhàn)[11]。同時(shí)生物量分配也與異速生長的聯(lián)系更加緊密,在對(duì)地上生物量研究的同時(shí)可與植物各個(gè)器官的生物量分配和機(jī)體的異速生長情況相結(jié)合[12, 13],可以為保護(hù)生態(tài)提供科學(xué)依據(jù)和策略。全球森林清查和地上生物量估計(jì)仍然是研究碳儲(chǔ)量和碳循環(huán)的不確定因素[14~17]。

為了研究森林生態(tài)系統(tǒng),迄今為止發(fā)展了高分辨率數(shù)據(jù)與基于個(gè)體的森林建模融合,可深入了解植物規(guī)模是如何促進(jìn)大范圍的生物地球化學(xué)進(jìn)程[1]。SAR和LiDAR技術(shù)的發(fā)展大大減少了研究植物發(fā)展規(guī)模的不確定性,比如,世界上約81%的森林含有的生物量超過了與P波段SAR相關(guān)的飽和水平[16]。Panzhou等[18]對(duì)分布在熱帶地區(qū)的森林和稀樹草原樹種為研究對(duì)象,評(píng)估了樹冠的異速生長關(guān)系和環(huán)境驅(qū)動(dòng)因素,結(jié)果證明了這巨大的冠狀異速生長關(guān)系是由于林分水平和環(huán)境因素導(dǎo)致的。Colgan等[20]通過從激光雷達(dá)數(shù)據(jù)中測量單個(gè)樹冠的最大高度和冠幅面積來識(shí)別單個(gè)樹冠并估測其生物量,從而消除了植被存在多莖問題的誤差。Fang等[9]利用Landsat系列促進(jìn)了林分年齡和生物量估測的精確性。

為了進(jìn)一步分析國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,利用科學(xué)的圖譜可以更加直觀地對(duì)研究內(nèi)容進(jìn)行分析和分布研究,這已經(jīng)成為當(dāng)下學(xué)科研究熱點(diǎn)、發(fā)展水平、研究深度的重要分析手段[20, 21]。楊東[22]、楊鑫[23]等利用Citespace軟件對(duì)分別對(duì)草地生物量遙感監(jiān)測現(xiàn)狀進(jìn)行了可視化分析,但是對(duì)森林生物量監(jiān)測和異速生長分析的研究很少,本研究主要利用可視化分析軟件Citespace對(duì)遙感建模和異速生長進(jìn)行圖譜分析,進(jìn)一步掌握在遙感建模的基礎(chǔ)上對(duì)植物異速生長的分析,通過輸入年限范圍和關(guān)鍵詞可以得出各種引文信息[9],發(fā)現(xiàn)植物研究的發(fā)展趨勢和焦點(diǎn),為該研究領(lǐng)域提供一些新的思路。

2 數(shù)據(jù)來源及研究方法

2.1 數(shù)據(jù)來源

由于對(duì)遙感建模和異速生長的研究是一個(gè)新的方向,知網(wǎng)相關(guān)文獻(xiàn)很少,因此本文依據(jù)新型可視化軟件Citespace對(duì)分析數(shù)據(jù)的要求,將WOS(Web Of Science)作為文獻(xiàn)搜索引擎針對(duì)地上生物量遙感建模和異速生長方向的文獻(xiàn)進(jìn)行定量分析。時(shí)間跨度選擇為2001~2022年,關(guān)鍵詞搜索為“Remote sensing modeling”“Allometry”的核心合集共90篇。

2.2 研究方法

Citespace軟件是由美國德雷塞爾大學(xué)和中國大連理工大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的關(guān)于文獻(xiàn)可視化軟件,該軟件的運(yùn)行需要提前安裝Java環(huán)境[24],該軟件的方便之處在于可以與Excel結(jié)合以文獻(xiàn)數(shù)量作為統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)進(jìn)行分析[25]。具體方法如下。

首先,建立input文件夾,將篩選完成的文獻(xiàn)導(dǎo)出,導(dǎo)出后的文獻(xiàn)以文本格式保存在input文件中,并命名為download_.txt格式;然后,將input文件在Citespace中復(fù)制到output文件夾,將待分析的文獻(xiàn)轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)(date)文件夾;最后,建立project文件夾以存儲(chǔ)分析的文獻(xiàn)數(shù)據(jù)[26]。時(shí)間跨度設(shè)置為 2001~2022年,關(guān)鍵詞TopN設(shè)置為50,其他參數(shù)保持默認(rèn)設(shè)置。

3 結(jié)果與分析

3.1 發(fā)文量與分布情況分析

根據(jù)WOS數(shù)據(jù)庫分析可知,國內(nèi)外研究者針對(duì)遙感建模和異速生長研究領(lǐng)域發(fā)表論文,經(jīng)過篩選后選擇2001~2022年共90篇文獻(xiàn)。由數(shù)據(jù)分析(圖1)可知,遙感建模和異速生長相結(jié)合的研究于2001年開始,目前還處于起步階段。從2001~2022年間的發(fā)文量來看,整體處于波動(dòng)上升趨勢,2011年成為一個(gè)迅速增長的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。可見,從2011年以后,遙感建模和異速生長分析領(lǐng)域緩慢的成為新的研究方向。

圖1 2001~2022年遙感建模和異速生長耦合 分析發(fā)文量時(shí)間分布

3.2 共被引頻次分析

表1列出了從WOS核心合集下載的關(guān)于遙感建模和異速生長分析的90篇文章中共被引頻次前10的文章,并列出重要文章的DIO號(hào),可供后續(xù)查閱參考。共被引頻次指在經(jīng)過篩選后的文獻(xiàn)中,同時(shí)引用以下參考文獻(xiàn)的頻次。從出版期刊來看,共被引頻次最高的文章為《全球變化生物學(xué)》(GLOBAL CHANGE BIOL)雜志出版,最高被引頻次一共為27次,占共被引文章數(shù)量的30%,其次為頂刊雜志《美國科學(xué)院院報(bào)》(P NATL ACAD SCI USA),共被引頻次為20次,占共被引文章數(shù)量的22.22%,《環(huán)境遙感》(REMOTE SENS ENVIRON)和《科學(xué)》(SCIENCE)的共被引頻次相同,均為16次,占共被引文章的17.78%,且被引文獻(xiàn)的出版雜志大類分科主要為環(huán)境、生態(tài)、地學(xué)及綜合性期刊等。

表1 WOS數(shù)據(jù)庫中共被引頻次前10的文獻(xiàn)

3.3 發(fā)文國家分布與合作分析

基于Citespace軟件分析可知,共有57個(gè)國家/地區(qū)發(fā)表了有關(guān)于遙感建模和異速生長耦合研究的文章,本文選擇了WOS文獻(xiàn)中排名前10的國家進(jìn)行研究分析。如表2所示。其中H-index表示高引用次數(shù),表示一個(gè)國家/地區(qū)、機(jī)構(gòu)或?qū)W者至多有h篇論文分別被引用了至少h次。一般情況下,H指數(shù)越高,表明該國家/地區(qū)、機(jī)構(gòu)等發(fā)表的成果影響力越大,中心性則在一定程度上可以反映研究者對(duì)某一研究內(nèi)容的關(guān)注程度[27]。因此H指數(shù)有時(shí)可與被共引頻次結(jié)合說明,研究成果對(duì)該領(lǐng)域的影響和意義。

在可視化科學(xué)圖譜中,圓形節(jié)點(diǎn)可以代表發(fā)文量,節(jié)點(diǎn)越大,表示該國家發(fā)文量越多。節(jié)點(diǎn)之間的連線表示各國家之間的聯(lián)系與合作,連線越粗說明聯(lián)系越緊密(圖2)。

從表2可以看出,該研究領(lǐng)域下發(fā)文量排名靠前的國家有美國、德國、英國和法國、中國等,這些國家的發(fā)文量在5~44篇之間,發(fā)文量有較大差異。美國對(duì)該領(lǐng)域的研究有很大優(yōu)勢,占據(jù)發(fā)文量的35.2%。基于WOS數(shù)據(jù)庫對(duì)發(fā)文國家進(jìn)行可視化分析,發(fā)現(xiàn)在發(fā)文國家之間共有282條連線,但是發(fā)文量高的國家,H指數(shù)和中心性不一定高,說明該研究領(lǐng)域各國之間合作較少,缺乏一定交流[28]。

圖2 發(fā)文國家分布與合作可視化圖譜

表2 各國家發(fā)文量統(tǒng)計(jì)

3.4 研究作者及合作關(guān)系分析

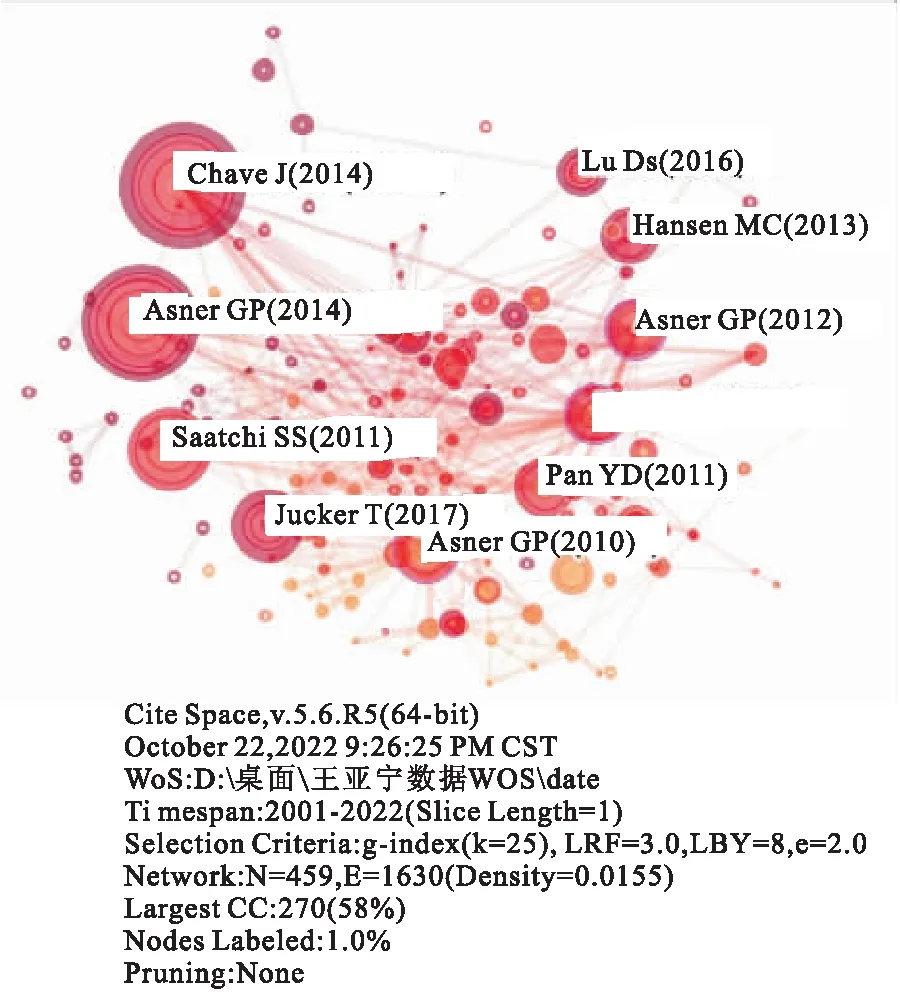

由于遙感建模和異速生長耦合分析領(lǐng)域是一個(gè)新的研究方向,經(jīng)過WOS文獻(xiàn)分析作者群體發(fā)現(xiàn),發(fā)文量在前5位的研究者均為國外研究者,說明雖然我國在遙感領(lǐng)域已經(jīng)取得相應(yīng)進(jìn)展,但是耦合異速生長領(lǐng)域研究相對(duì)薄弱,起步較晚。作者分別累計(jì)發(fā)文量在3~5篇之間,H指數(shù)隨著時(shí)間推移呈上升趨勢,表明研究該領(lǐng)域的作者之間交流合作越來越密切(圖3、表3)。

圖3 作者及合作關(guān)系可視化圖譜

3.5 關(guān)鍵詞可視化圖譜分析

關(guān)鍵詞作為文本中能夠表達(dá)文本核心的最小單位,是對(duì)文章內(nèi)容的高度概括[29, 30]。因此通過對(duì)某一研究領(lǐng)域的關(guān)鍵詞進(jìn)行可視化分析,可以更好地把握當(dāng)前方向的熱點(diǎn)與熱點(diǎn)演變[26, 30]。熱點(diǎn)指在某一時(shí)段內(nèi)發(fā)表的文章,其研究對(duì)象或者內(nèi)容有一定的趨同性[31]。本文利用Citespace軟件對(duì)關(guān)鍵詞“Remote sensing modeling”“Allometry”進(jìn)行聚類分析,生成關(guān)鍵詞聚類圖(圖4)。圖4中的圓形節(jié)點(diǎn)表示關(guān)鍵詞,其大小代表關(guān)鍵詞在文章中出現(xiàn)的頻次高低。節(jié)點(diǎn)間的連線表示關(guān)鍵詞之間的共線系數(shù)。圖中的連線越多,關(guān)鍵詞之間的影響和聯(lián)系越密切。經(jīng)過分析可知,共生成了12大聚類,具體分析如表4所示。

圖4 關(guān)鍵詞聚類可視化圖譜

表3 作者發(fā)文量統(tǒng)計(jì)

表4 關(guān)鍵詞聚類統(tǒng)計(jì)

聚類的大小是由分類中所含的文獻(xiàn)數(shù)量表示,聚類0樹高最大,包含41條文獻(xiàn),主要的聚類關(guān)鍵詞包含aboveground biomass(地上生物量)、lidar(激光雷達(dá))、carbon stock(碳儲(chǔ)量)、carbon(碳)、tropical forest(熱帶森林)。其次為聚類1Vhr圖像中包含36條文獻(xiàn),關(guān)鍵詞包括dynamics(動(dòng)力學(xué))和ecosystem(生態(tài)系統(tǒng))。聚類2林學(xué)中有33條文獻(xiàn),關(guān)鍵詞為forest(森林)。聚類3和聚類4分別包含23、22條文獻(xiàn),大小差別不大,關(guān)鍵詞主要是deforestation(濫砍濫伐)、biomass(生物量)、remote sensing(遙感)、model(模型)和biomass estimation(生物量估計(jì))等。聚類的同質(zhì)性代表聚類過程中所含文獻(xiàn)的相似性,數(shù)值越大,表示聚類文獻(xiàn)內(nèi)容的相似性越高。同質(zhì)性最高的是聚類3林學(xué),為0.821,說明該聚類中的文獻(xiàn)信息統(tǒng)一性最高。其次是聚類4氣候變化和聚類1Vhr圖像,同質(zhì)性分別為0.785和0.727。平均引用時(shí)間是指聚類中引用文獻(xiàn)的時(shí)間先后。聚類0樹高、聚類1Vhr圖像和聚類3冠幅面積的平均引用時(shí)間都是2015年,說明這3個(gè)聚類中的文獻(xiàn)內(nèi)容是目前的研究熱點(diǎn)。

4 結(jié)論與展望

本文在閱讀大量國內(nèi)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,確定了較新的研究方向。基于WOS(Web of Science)數(shù)據(jù)庫,將關(guān)于遙感建模和異速生長分析的前沿文獻(xiàn)為研究樣本,采用科學(xué)圖譜分析法、文獻(xiàn)計(jì)量法和地理空間探索法將篩選出的文獻(xiàn)樣本,分別從發(fā)文量統(tǒng)計(jì)、研究作者、發(fā)文國家以及關(guān)鍵詞聚類等4個(gè)方面對(duì)該領(lǐng)域的研究情況進(jìn)行了總結(jié),得出以下結(jié)論。

(1)經(jīng)過文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)量分析可知,文獻(xiàn)發(fā)表量整體呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)增長趨勢,但發(fā)文總數(shù)量不大,研究力度和創(chuàng)新性還有待提高。

(2)各個(gè)國家和研究者之間雖然已經(jīng)形成了一定的規(guī)模,但研究群體之間依然缺乏深度的交流和溝通。因?yàn)樵撗芯款I(lǐng)域本身的局限性,研究者們?cè)谘芯砍跗冢瑫?huì)先考慮本國或本地區(qū)的生態(tài)狀況,因此導(dǎo)致在地域范圍內(nèi)有些許限制。

(3)從關(guān)鍵詞聚類分析來看,大小排名前3的聚類為“tree height” “Vhr imagery” “forestry”,遙感建模和異速生長耦合研究也與生物量估測、碳儲(chǔ)量等基礎(chǔ)研究密不可分。雖然遙感技術(shù)的發(fā)展使得生態(tài)研究和測量有了簡單經(jīng)濟(jì)的手段,但是無人機(jī)測量的優(yōu)勢集中于森林生態(tài)系統(tǒng)的生物量研究與分析[32],針對(duì)荒漠區(qū)的灌木類植被生長特征研究有限。

隨著遙感技術(shù)不斷發(fā)展和成熟,與遙感技術(shù)相結(jié)合的植物生長特征分析成為新的研究熱點(diǎn)。森林、地上生物量、生物量估測等研究是運(yùn)用遙感技術(shù)的重要研究內(nèi)容。也可以將這些研究內(nèi)容推進(jìn)到荒漠灌木類,但是荒漠灌木植被中葉綠素含量低于高大喬木等,因此研究植被生長時(shí)反演精度成了重要的限制因素[33],以及各個(gè)植物不同器官對(duì)不同光譜的反射有較大差別,因此在遙感技術(shù)的配合下,通過優(yōu)化建模方法,利用遙感技術(shù)改善森林結(jié)構(gòu)檢索,改善圖像分辨率,結(jié)合異速生長分析、遙感干擾歷史和生長函數(shù),準(zhǔn)確量化林齡可以為生物量估計(jì)提供另一種替代方法[34~36]。