國家公園社區共管研究進展與展望

劉 洋,李 鋒

(1.海南師范大學 經濟與管理學院,海南 海口 571158;2.海南師范大學 旅游學院,海南 海口 571158)

1 引言

“國家公園”一詞最早由美國藝術家喬治·卡特林在1832年提出[1],隨后在環保主義者、學者、政府官員、企業家等不斷推動下,1872年美國建立了世界上第一個國家公園——黃石國家公園。自創建以來,國家公園以其運營管理和制度設計上的優勢產生了廣泛影響,被世界上超過200個國家借鑒,并形成了各具特色的運營和管理模式。我國國家公園體制建設于2013年正式起步,2017年9月份印發的《建立國家公園體制總體方案》,為我國國家公園治理體系搭建了基本框架[2],2021年10月,我國正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園,標志著我國國家公園體制落地生根。中國正在建設全世界最大的國家公園體系。在全球范圍內的國家公園建設中,區域內及周邊地區基本都分布著大量社區,他們世居于此,繁衍生息,與周邊環境相互融合,對自然資源使用與土地利用形成了相互依賴的共生關系。然而國家公園設計通常將當地社區和自然環境保護分開對待,嚴格限制居民對周邊資源的開采與利用,破壞了原有的社區生態系統,居民生計方式受阻,最終導致社區沖突。從國內外國家公園的實踐中可以看出,平衡生態保護和社區發展、保障當地居民可持續生計是建設國家公園過程中不可避免的重要問題[3]。澳大利亞國家公園管理部門提出的社區共管就是一種協調社區發展矛盾、構建國家公園與社區新關系的重要途徑。我國《建立國家公園體制總體方案》中,也明確提出“建立社區共管機制”的要求,通過讓當地社區參與保護區保護并受益于保護的方法,實現生態保護、社區發展及文化傳承等多重目標。

我國早在1995年開始對自然保護地社區共管的進行實踐探索,1995~2002年在我國5個省10個自然保護區實施的全球環境基金(GEF)中國自然保護區管理項目正式啟動,社區共管是重要內容之一,自此,自然保護區社區共管研究一直備受我國各領域學者的關注。通過多年社區共管項目的實施,此方法被普遍認為在平衡生物多樣性保護、自然保護區管理、周邊社區經濟發展、自然資源可持續利用等方面具有重要作用[4]。基于此,本文將對我國國家公園社區共管研究成果進行梳理與評述,探討我國國家公園社區共管研究的特點與存在的不足。

2 文獻概況

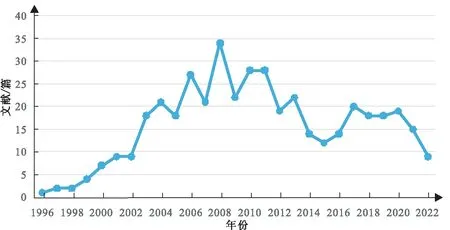

文獻研究數據來源于中國知網數據庫。以“社區共管”為關鍵詞進行文獻檢索,時間設定為1996年9月1日至2022年10月1日,并對檢索到的文獻逐篇識別,最后,識別出符合國家公園社區公園主題的文獻431篇,其中《生物多樣性》《世界林業研究》《生態學報》等核心期刊89篇,樣本文獻總體分布如圖1所示。最早的一篇文章《林業勘察設計》發表的《武夷山自然保護區社區共管的研究》,該文主要對社區共管概念以及武夷山自然保護區社區共管實施現狀進行了論述,并從自然保護區社區構成的要素、社區共管的形成、社區共管的作用3個方面對實現社區共管進行了分析[5]。本文著重分析了近5年(2018~2022年)的109篇文獻。

圖1 1996~2022年社區共管樣本文獻總體分布曲線

從文獻的發表時間來看,我國學者自1995年全球環境基金(GEF)中國自然保護區管理項目啟動后開始關注自然保護區社區共管問題,1996~2008年社區共管相關研究整體增長迅速,2008年以后有所回落,2009~2022年文獻數量有所波動,但有回升趨勢,預計未來幾年內自然保護區社區共管的相關文獻數量平穩增長。

從文獻的研究方法來看,本文所使用的文獻中實證研究占大多數,為總數的80%。理論研究包括社區共管體系建構、社區共管機制構建、社區共管實現路徑;實證研究則主要針對某個國家公園通過實地調查、田野觀察、問卷調查等進行研究。

3 國家公園社區共管的研究內容

總的來說,國家公園社區共管研究內容主要有以下4個方面:社區共管概念辨析、社區共管模式、實施路徑與具體思路、關鍵問題與改革建議。這些成果從不同方面、不同程度分別對社區共管進行了分析,得出了許多具備理論意義和實踐意義的結論,本文將對此進行分析。

3.1 社區共管概念辨析

社區共管最初是由資源管理中形式化的權力共享演變而來,隨后逐漸延伸到森林管理、野生動物管理和自然保護地管理等領域[6]。我國國家林業局野生動植物保護司編寫的《自然保護區社區共管指南》將社區共管定義為共同參與保護區保護管理方案的決策、實施和評估的過程,其主要目標是生物多樣性保護和可持續社區發展的結合[7],學者對國家公園社區共管的概念作了進一步深化,認為國家公園社區共管是社區、政府以及其他主體(非政府組織、企業、保護地管理機構等)建立伙伴關系,共擔共享國家公園公園資源保護過程中的權力、責任與利益,調節原住民權力、生態保護和文化遺產三者間沖突,最終實現國家公園生態保護與社區可持續發展的目標[8,9],其本質是一種社區沖突管理。從發展理念上看,參與式發展理念與可持續發展理念是國家公園社區共管應遵循的基本理念,參與式發展理念強調國家公園社區居民自主參與國家公園建設、管理、評估等過程,強調當地居民是社會經濟發展和資源利用的主人,要在外來者的幫助下培養自我發展的能力,形成自我意識,并自主解決發展中面臨的問題。參與式發展理念要求政府在國家公園建設過程中要將社區納入到國家公園管理之中,調動社區參與保護的積極性,構建主動性保護機制[10];可持續發展理念強調在建設國家公園的過程中,國家公園管理者要以實現可持續發展為目標,保證生態保護與社區發展的協調。因此,國家公園建設應充分考慮當地社區利益與權力,在實現自然生態保護的前提下,促進當地社區經濟社會文化全面發展[11]。

3.2 社區共管模式

我國現行的社區共管機制可分為咨詢式、協議式、合作式、授權式等[12];其中,授權式社區共管機制的對應模式為社區項目共管模式和特許經營式,如太白山保護區通過建立綠色果園、綠色蔬菜示范基地,在推廣農林技術的基礎上減輕保護壓力[13];普達措國家公園體制試點通過開放自然觀光、自然教育等特許經營項目,鼓勵社會資本與國家公園周邊居民開展生態體驗與教育活動;咨詢式社區共管機制的對應模式為社區利益共享模式,保護區管理局通過門票分紅、股份經營、現金補貼等形式,讓社區居民獲取經濟利益。如九寨溝保護區聯合經營公司,實行門票分紅機制[14];武夷山國家公園管理局通過與村民合資設立茶廠,開發生態茶業,引導社區居民參與國家公園發展[15];協議式社區共管機制的對應模式為社區契約協議模式,如白水江保護區通過制定資源管理制度約束居民行為,并形成完善的居民自主管護體系,實現全民管護與專業管護相結合[16];合作式社區共管機制的對應模式為社區共管委員會式,如神農架國家公園管理機構組織成立由NGO組織、政府人員、社區居民等多元主體構成的社區共管委員會,了解社區發展存在的問題與需求,并與村民一起協調、決策保護與發展的重要事宜。目前我國國家公園社區共管還未形成成功的、可推廣的模式,多數學者認為社區共管模式應因地制宜,根據各國家公園特色、社區訴求、管理方式、資源權屬等不同分階段、分類型實施社區共管,探索多元化的共管路徑[17~19]。

3.3 實施路徑與具體措施

我國國家公園社區共管的建設規劃、模式、路徑等仍處于探索階段,不同國家公園社區共管建設的實施路徑與具體措施存在一定差異,國內現有研究主要包括社區參與方式、保護內容、社區經濟發展渠道、社區能力建設4個方面。在社區參與方式上,一是成立社區共管委員會,社區居民一方面可以通過社區共管委員會參與保護區管理,另一方面通過社區共管委員會反映其利益需求,由共管委員會協調保護區與社區居民之間的關系[20];二是以公益性崗位、特許經營項目等方式增進居民利益,實現聯合保護;三是通過宣傳教育,使社區居民了解國家公園的建設與管理,加強社區居民法律意識和生態保護意識[21]。在社區共管的保護內容上,不同地區社區共管的保護內容存在一定差異。如九寨溝自然保護區共管保護內容為護林、巡山、防火、環衛、導游等;太白山自然保護區共管保護內容多為土地利用規劃、宣傳工作等;其他保護內容還包括集體公益林保護、禁止農藥化肥等。在社區經濟發展渠道上,從現有文獻看,經濟發展渠道主要包括提供就業崗位、調整產業結構、扶持替代生計等[22]。如聘用當地居民從事巡山、防火、環衛等工作;鼓勵和幫助農戶生產、銷售有機農林產品;開展生態旅游,在環境保護的基礎上,允許當地居民利用當地環境和資源開展農家樂、民宿等經營活動,降低居民對自然資源的依賴[23]。拓寬居民經濟發展渠道,幫助居民獲取更多的經濟利益,既能促進社區發展,又能獲取居民對國家公園建設的支持[24]。在社區能力建設上,一是開展社區技能培訓,其中包括林業基礎知識、農業基礎知識、經濟林木種植技能、林下經濟種植技術等培訓,幫助村民提高種植和養殖的產出,提高生活質量;二是對保護區護林員及共管委員會成員開展相關專業知識培訓,以更好的開展保護工作[25]。除此之外,還有學者提到在國家公園社區共管建設中,應注重完善道路交通設施、公共衛生設施等基礎設施,為當地經濟發展提供保障[26];發展新能源替代,調整社區能源結構,減少社區居民對傳統薪柴的依賴[27]。

3.4 關鍵問題與改革建議

在社區共管的探索和實踐中,部分學者將研究關注點聚焦于對典型社區共管實踐中經驗與問題進行歸納和總結,并針對部分問題提出了有針對性的建議。整體而言,學者們普遍認同國家公園社區共管實行時間尚短,相關研究還處于起步階段,存在著法律法規不全、土地權屬不明晰、社區參與不積極等問題,限制了社區共管的實施范圍與和持續性。

3.4.1 相關立法不全、法律層級不高

我國國家公園建設尚處于初始階段,相應的法律法規還相當不完善,現有的保護地法律體系對社區發展關注較少,并且法規中有關社區共管制度的規定立法層級較低[28],有關社區共管制度的規定大多時是寬泛的、不具體的,無法為國家公園社區共管的實施提供實質性保障[29]。《建立國家公園體制總體方案》中,雖然提出了“建立社區共管機制”的要求,明確生產生活邊界、合作保護協議、社區建設協調等。然而對于社區共管的概念界定、如何有序引導社區參與國家公園建設等內容均未明示,各國家公園體制試點在總體方案中,對社區共管目標、原則、作用、方法和機制等方面的闡述都存在較大差異[30]。對此,我國需要在立法中對國家公園社區共管制度進行系統的制定,在法規或政策中明確當地社區參與國家公園確立、規劃、管理和評估等階段的基本要求[28];制定社區權力與利益保障機制,完善社區的知情、建議、保護、管理和發展權等內容,并明確維權途徑[31];加強資金保障制度,為社區共管設立專項資金,保證社區共管項目的穩定實施[32]。

3.4.2 土地權屬不明晰

明確土地及自然資源的產權主體,是國家公園社區共管開展的前提。目前,我國多個國家公園存在土地權屬不清晰、土地權屬性質復雜的問題,這類問題涉及村民、村集體和國家等多方利益,是國家公園建設的重點和難點。對此,黃寶榮提出建立保護地所有權、管理權和監管權“三權”分置的管理體制,解決保護地的統一管理問題[33]。高燕提出基于土地倫理對國家公園進行功能分區,并將土地產權束概念與功能分區結合,提出不同功能區土地產權束適應策略,且采取政府和市場雙手段對土地產權束進行配置的觀點[34]。張天宇認為在劃清資源權屬問題上,應采取逐步推進的方式,或者將我國情況復雜且資源突出的國家公園等收歸中央,統一管理,對于資源情況一般、且土地權屬明確的國家公園,由各省國家公園進行管理[35]。有研究發現,社區居民對土地權屬現狀及其未來變動極為敏感[36],在破解5個國家公園土地權屬問題上應繼續深入研究。

3.4.3 社區居民參與度不高

社區居民參與程度不高、參與意識不強、居民能力不足等問題也是制約社區共管實施的重要因素。有研究指出,居民個人特征、家庭特征、經濟利益、對保護地建立本身及工作成效的認可等因素均在一定程度上影響居民參與社區共管的意識與程度,其中,由于國家公園建設導致周邊居民收入減少,獲取經濟利益成為影響居民參與國家公園建設的關鍵因素。我國學者普遍認為,提高國家公園內社區居民收入、增加就業機會,滿足居民發展訴求,可以顯著提高居民參與意識與態度,增強居民滿意度與社區歸屬感,進一步驅動國家公園社區共管建設[37]。因此,國家公園管理者應更多關注居民利益訴求,考慮居民經濟利益與發展機會,如擴大公益崗位與規模、建立生態品牌、完善生態補償機制等,并開展多樣化、持久性的宣傳與培訓活動,提高居民自身能力與參與意識。

4 結論與展望

4.1 結論

自1995年全球環境基金(GEF)中國自然保護區管理項目啟動開始,社區共管在我國已實行了20多年,對文獻梳理總結后發現,我國學者對社區共管的研究主題主要集中在國內外國家公園社區共管案例研究與經驗總結,研究內容主要包括社區共管模式、社區共管內容、社區共管實踐中存在的關鍵問題等,研究方法以案例研究為主,理論研究較少,并且通過案例研究發現,目前我國國家公園社區共管缺乏成功的、可推廣的模式,存在共管制度不全面、共管項目不持續、共管成效不顯著、居民參與不積極等問題[8]。與其他管理模式相比,社區共管更加強調社區在國家公園建設中的主導作用以及與國家公園管理者的合作伙伴關系,注重將社區作為資源保護和管理的主體。因此,進一步完善國家公園社區共管理論體系,探索符合我國國情的國家公園社區共管模式,對解決我國國家公園生態保護與社區發展矛盾,推進我國國家公園可持續發展具有重要意義。

4.2 展望

基于以上對國家公園社區共管文獻的分析與梳理,筆者認為尚有以下方面存在不足,亟待后續進一步研究探索。

(1)社區共管系統的理論研究。目前我國國家公園社區共管的研究以案例研究為主,理論研究多以模式、機制構建為主,理論體系框架尚未形成。接下來需要在已有成果的基礎上,構架國家公園社區共管體系,進一步探索國家公園社區共管模式。

(2)社區權利研究。國家公園建設中,社區賦權是社區共管形成的重要因素之一,而我國對國家公園社區共管中社區居民的權利研究較少,僅有少數學者對社區共管中社區權利進行了探索。社區權力涵蓋于國家公園建設過程中,明確社區權利“是什么”“有什么”“依據什么”等問題[38],有利于社區共管理念的貫徹與落實。

(3)社區參與能力與程度評估指標體系研究。社區參與能力與程度評估指標體系的構建,能有效評估社區共管目標的達成度。一方面,可以理清社區參與狀況,有助于政府采取針對性措施,提升社區參與能力;另一方面,社區參與是一個自主性提高的動態過程,量化的指標體系有助于分析社區參與的動態變化,促進社區參與長效機制的形成與完善。