濱州市人口與產業結構耦合度評價與轉型升級研究

郭 寧,韓婷婷,李 新

(1.濱州學院 建筑工程學院,山東 濱州 256603;2.山東省北鎮中學,山東 濱州 256600)

1 引言

人口結構是影響產業結構的主要因素之一,人口與經濟的關系問題是人類社會最基礎和最重要的問題[1]。在產業結構優化升級的大背景下,如何處理好人口結構變動帶來的影響,學者們進行了大量的研究,形成了一批代表性的學術成果。

在人口結構與產業結構互動關系方面,馬鵬[2]、蔣滿元[3]、Michaels[4]、Yoshima Araki[5]等認為,城市化水平的提高對第三產業的協同集聚具有顯著的影響,能有效增加第三產業的就業規模,從而帶動服務業的快速發展。周海生[6]、朱江麗[7]、趙建吉[8]發現人口結構與產業結構之間存在復雜的變動關系,全國人口結構與產業結構協調度總體較好,但具有明顯的地域差異性,中部和西部地區二者協調程度相對偏低,中部地區尤為明顯,以低水平耦合類型為主,并表現出集聚分布的空間特征[6~8]。李曉陽[9]、孔紫琦[10]認為長江三角洲人口集聚與產業結構互動關系明顯,人口集聚促進了產業結構高級化,推動產業不斷轉型升級,而產業結構高級化對人口集聚具有明顯的“倒U”型促進關系,帶動區域發展水平整體提升。梁樹廣[11]、范洪敏[12]認為一個國家產業結構層次與其所人口規模、質量及結構狀況密切相關,產業結構升級對人口結構會帶來明顯的回饋效應。根據31省份人口結構與產業結構耦合度的計算數據,發現我國大部分省份為磨合型和拮抗型,且呈現梯度分布與空間集聚特征。李春生[13]、孔曉妮[14]、周敏[15]從全國、省域等不同空間尺度研究了城鎮化與產業結構的互動關系,認為城鎮化與產業結構升級表現出穩定的均衡關系,二者相關程度較高,城鎮化帶動了產業結構的顯著升級,也同時具有顯著的門檻效應。

在研究濱州市人口結構與產業結構的基礎上,厘清人口結構和產業結構的變動關系,探討濱州市產業結構調整與人口結構變動的互動關系,對于促進欠發達城市人口結構與產業結構協調發展具有較好的借鑒意義。濱州市位于山東省北部、渤海灣南岸,地處兩區兩圈的雙重疊加地帶,是華北通往華東、華南的重要交通要道。濱州市總面積9617 km2,2021年總人口392.9萬人,人均GDP 73107元,在山東省處于中下游水平,屬于經濟欠發達城市之一。

2 濱州市人口結構分析

2.1 人口總體現狀

2000年以來,濱州市人口數量呈明顯的持續上升趨勢。居民總戶數從2000年的104.76萬戶增長到2020年的138.63萬戶,20年間增長了33.87萬戶,年均增長率為1.41%;總人口從2000年的361.09萬人增長到2020年的397.54萬人,20年間增長了36.45萬人,年均增長率為0.48%,見圖1。近20年間,濱州市年均增長1.82萬人,增長最多的為2014年,達5.01萬人,增長最少的為2020年,為-0.43萬人。除2010、2012、2013、2020年人口增長少于1萬人外,其余均在1萬人以上,其中7個年份人口增長超過2萬人。可見,濱州市人口增長總體比較平穩,但具有較明顯的波動性特征。

圖1 2000~2020年濱州市人口增長變動情況

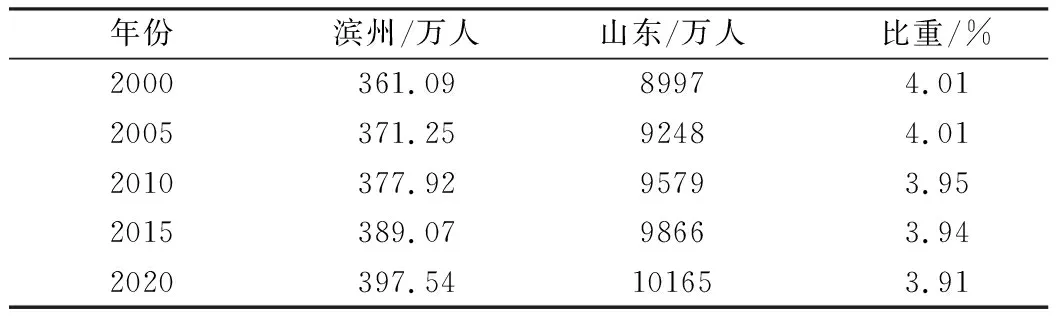

從與山東省的對比來看,濱州市總人口占山東省總人口的比重整體上比較穩定,基本上在4%左右,但階段性特征較明顯。2000~2007年為穩定階段,濱州市總人口占山東省人口比重超過4%,變動幅度較小;2008年以來為持續下降階段,濱州市總人口占山東省人口比重從3.99%下降到3.91%,變動幅度遠高于第一個階段。近13年來,濱州市人口增長速度低于山東省平均水平,在山東省中的地位在下降(表1)。

表1 2000~2020年濱州市與山東省人口數量比重

2.2 人口產業結構

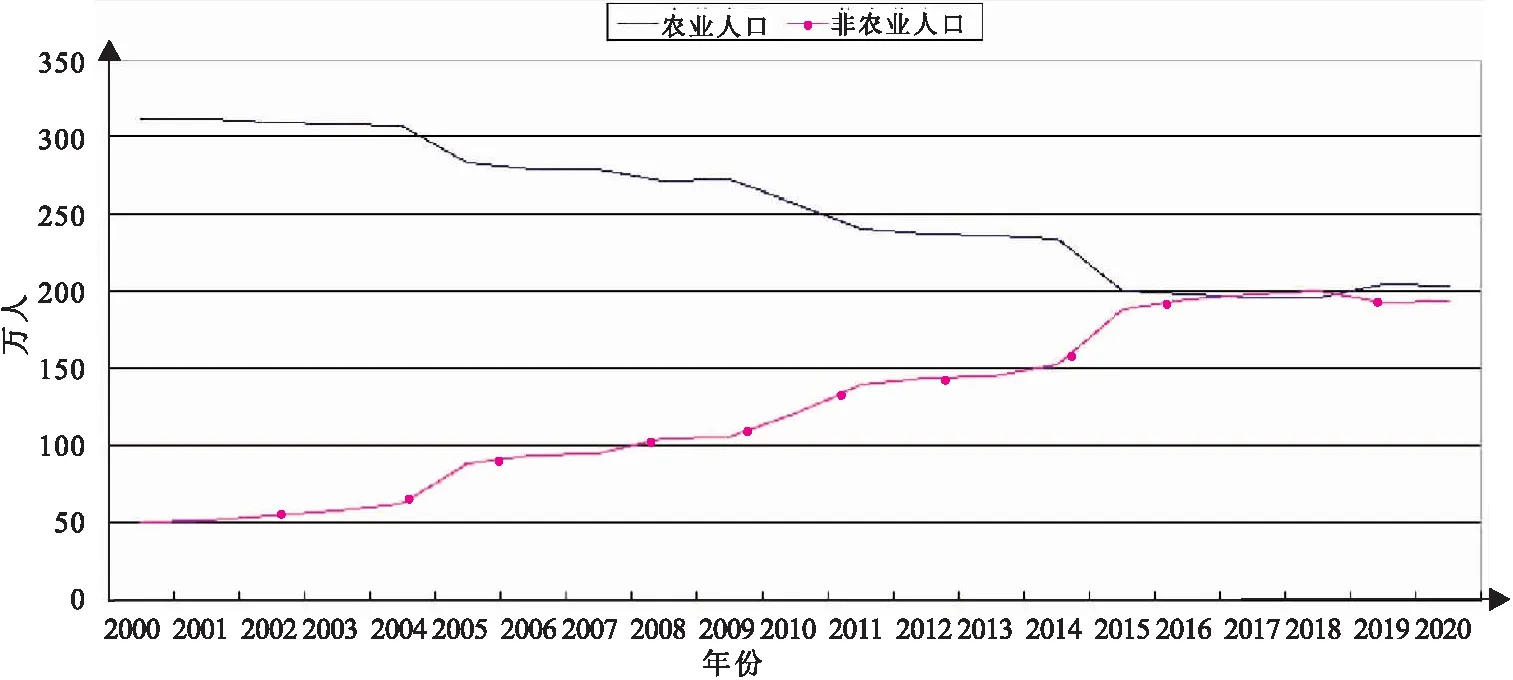

人口產業結構是反映人口經濟的重要指標之一。從大的職業分類看,一般分為農業人口和非農業人口。數據顯示,濱州市農業人口規模從2000年的310.96萬人下降到2020年的204.03萬人,除2001、2007、2009、2018、2019年略有上升外,其余年份均呈明顯的下降趨勢,其中2005、2010、2015年減少規模最大,分別為23、15、33萬人;與農業人口變動特征相反,非農業人口規模從2000年的50.13萬人增長到2020年的193.52萬人,除2019年減少外,其余年份均呈上升趨勢,其中2005、2010、2015年上升規模最大。2018年,濱州市非農業人口比重最高,達50.46%,之后開始下降(圖2)。

3 濱州市產業結構

3.1 經濟發展變化趨勢

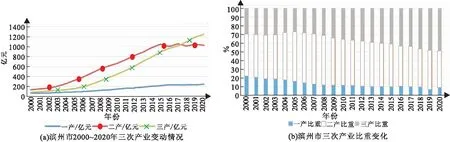

2000年以來,濱州市經濟發展取得了顯著的進步,國民經濟持續健康發展,綜合經濟實力顯著提高。國內生產總值與人均國內生產總值均呈現出上升趨勢,但具有一定的階段性特征。2000~2005年屬于快速增長階段,GDP和人均GDP年均遞增值分別為56.69億元、1491.2元,遞增率為15.5%、14.7%;2006~2015年為高增長階段,年均遞增值為161.85億元、4102.5元,遞增率為14.06%、13.26%;2016年以來為內涵提升階段,年均遞增值為66.82億元、1576元,遞增率為3.5%、3.0%(圖3)。

圖2 濱州市農業非農業人口變動情況

圖3 濱州市經濟增長變動

3.2 產業結構變遷特征

濱州市三次產業結構比例逐漸優化,從2000年的22.42∶48.42∶29.16調整為2020年的9.69∶40.73∶49.58。第一產業比重減少了12.73%,下降幅度較大,第二產業的比重先增長再減少,總體減少了7.69%,第三產業的比重則明顯上升,從29.16%增長到49.58%,增長了20.42%,增長幅度最大、最明顯。產業結構已經從2000年以工業為主導的“二三一”調整到以服務業為主的“三二一”的產業格局。可見,隨著經濟的發展,濱州市產業結構層次在提升,符合配第克拉克定理的一般變化特征。但產業結構也存在一定的不足,第一產業發展的基礎薄弱,第二產業所占比例依然偏高,第三產業比重仍然偏低,與發達城市相比產業結構層次仍有待提升。

圖4 濱州市三次產業及比重變動

4 濱州市人口結構與產業結構耦合度分析

4.1 研究方法

4.1.1 相關分析法

相關分析法是一種簡單而傳統的數理統計學方法,計算公式如下。

(1)

r越接近1,表示x與y兩個量之間的相關程度就越強;反之越弱。

4.1.2 結構偏離度

結構偏離度是反映產業結構與就業結構之間對稱狀況的重要指標,可用來說明就業結構的滯后性。計算公式為:

Z=GDP的產業構成百分比/就業的產業構成百分比-1

(2)

若Z=0,說明產業、就業結構達到均衡狀態,產業、就業結構轉移協調;Z值越大,說明就業人口的轉移與經濟發展、結構轉移越不同步、不協調。

4.2 結果分析

4.2.1 相關系數

為了全面分析各產業人口與產值之間的相關關系,選取農業人口規模、非農業人口規模、農業產值、非農產值、人均GDP及相應比重作為指標,分別測量不同要素之間的相關系數,以此分析他們之間的相關程度及方向。根據計算,無論是農業人口與農業產值、人均GDP還是非農人口與非農產值、人均GDP之間都存在著密切的相關關系,其相關系數分別為-0.9879、-0.9840、0.9872、0.9880,均達到極顯著水平。各產業人口、產值比重之間也存在密切的相關關系,達到極顯著水平。由此可見,濱州市近20年來,人口結構與產業結構之間確實存在明顯的相關關系,勞動力數量的變動與產值規模的變動是相互影響、相互制約的。

4.2.2 結構偏離度分析

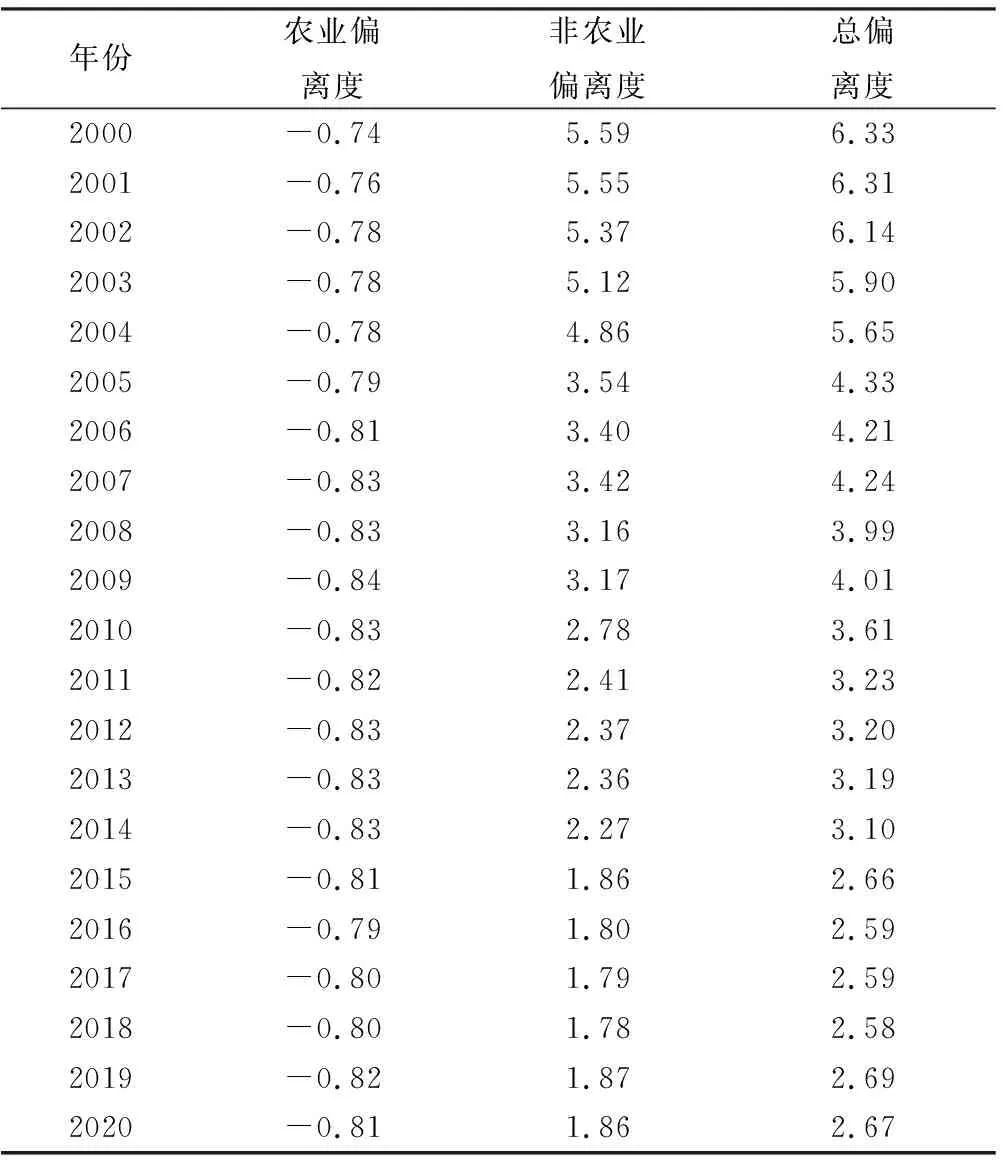

2000~2020年,農業、非農業產業結構總偏離度明顯減少,由2000年的6.33下降到2020年的2.67。說明2000年以來,濱州市產業結構和就業結構由不平衡向平衡趨勢變化,產業結構就業結構匹配漸趨合理。從農業、非農業結構來看,農業一直保持著較高的負偏離,其絕對值呈階段性上升趨勢。2000~2009年結構偏離度絕對值在擴大,從0.74擴大到0.84,變化幅度較大;2010年以后,總體變化不大,穩定在0.81~0.83之間。可見,第一產業結構性偏差在擴大,比較勞動生產率較低,大量的剩余勞動力有待轉移。非農產業保持著很高的正偏離,且變化幅度較大,總體呈下降趨勢,從2000年的5.59下降到2020年的1.86,但波動性變化明顯。2000~2009年為快速下降階段,結構偏離度從5.59下降到3.17;2010~2017年為緩慢下降階段,結構偏離度下降速度在減緩,從2.78下降到1.79;2018年以來相對平穩階段,從1.78上升到1.86。說明濱州市非農產業結構偏離度漸趨合理化,協調性漸趨提高,比較勞動生產率較高,勞動力流入的潛力較大。可見,濱州市非農產業協調程度較高,比較勞動生產率高,勞動力流入的潛力最大。因此,采取一些措施,促進非農產業的就業仍是政府今后的重點工作之一。

表2 濱州市產業結構偏離度變動

5 人口與產業升級路徑

5.1 產業結構升級路徑

優化就業結構,促進城鎮化發展。根據相關研究,三次產業就業結構變動對城鎮化水平發展具有很大的影響[16,17]。第二、三產業的發展有利于城鎮化水平的提高。因此,優化三次產業的就業結構,促進從業人員由第一產業向第二產業、第三產業的轉移,可以有效地促進城鎮化水平的提高。健全勞動力市場服務體系和社會保障制度,為勞動力的轉移提供必要的政策支持。

優化產值結構,促進人口結構調整。促進第一產業發展,鞏固第一產業的基礎性地位。加大對農村經濟投入和政策支持,發展現代農業,促進農村經濟發展方式轉型,助力農業高質量發展。濱州第二產業對勞動力吸納能力相對有限,產業結構偏離度較高,基于此必須推進第二產業的轉型,發展就業吸納能力強的工業,促進城鎮化的發展。促進第三產業的發展,可以創造良好的教育環境。隨著經濟的發展和產業結構轉型,對人口文化水平提出了更高的要求[18,19]。因此大力發展第三產業,尤其是與教育相關的產業,文化產業等,為人口文化素質的提高提供良好的環境。

探索發展銀發產業,積極應對人口老齡化趨勢。根據濱州市第七次人口普查資料顯示,濱州市已進入老齡化社會。根據老年人消費特點,開發適合老年人的消費產品,發展老年產業,如老年護理、養老保健等,以此來應對社會老齡化趨勢,促進經濟持續健康發展。

5.2 人口結構提升路徑

(1)加大教育投資力度,提升人口文化素質。第一,加大教育的投資力度,普及基礎教育。堅持九年義務教育,提高高中的入學率。加強對農村居民知識文化的普及教育,提高居民的文化素質和技能,對于農村經濟轉型尤為重要。第二,大力發展職業技術教育,注重將職業技術教育與經濟可持續發展相結合[20]。以就業為導向,以市場為驅動,使得職業技術教育更好地符合市場發展需要,為社會提供所需的人才。第三,加強高等教育發展,提高高等教育質量。產業結構的優化升級對人口素質要求更高。作為生產力和人才資源的結合點,高等教育起著引領作用,其發展水平的高低決定著人才創造價值的高低。因此,必須加大對高等教育的投入,以人才培養為中心,提高高等教育質量,為產業結構調整,經濟社會高質發展提供智力支持。

(2)控制引導人口遷移流向,提高遷移人口質量。使得人口流動與目的地經濟轉型、產業結構調整相適應。地方政府應充分利用網絡資源,公布勞動力供求狀況、工作崗位等[21],實現就業信息共享,間接引導人口流向。同時,積極提供就業咨詢、技術培訓,提高遷入人口的綜合素質,改善產業結構的偏離度。

(3)提高城鎮化水平,促進產業結構的調整。城鎮化發展有助于產業結構的優化,改善產業結構偏離度,有利于產值結構和就業結構協調發展。促進城鎮化的發展,首先應消除制度上的障礙,促進勞動力的自由流動[22,23]。同時擴大社會保障范圍,建立完善的非農業人員失業、醫療、養老等保險制度,解決勞動者的后顧之憂。其次,提升濱州在周邊地區的輻射能力,加快經濟快速發展,增強對農村勞動人口的吸納能力。選擇發展較好的縣區及中心鎮進行重點建設,促進第二三產業的高質量集聚。