我國土地城鎮化空間分布特征及影響因素

劉藝晶,曹月娥

(上海師范大學 環境與地理科學學院,上海 200234)

1 引言

我國目前處于快速城鎮化階段,大量農村人口向城市流動、集中導致城市建設用地不斷擴張。《國家新型城鎮化規劃(2014—2020 年)》把“土地城鎮化相對人口城鎮化過快、建設用地粗放低效”,視為必須高度重視并著力解決的突出矛盾和問題之一。土地城鎮化的研究也不斷受到學術界的關注,科學度量土地城鎮化的空間變化,實現人口、土地、產業三者的協調發展對推動我國城鎮化高質量發展有極其重要的作用[1]。

關于土地城鎮化的研究主要集中在以下2個方面。一是實證研究不同尺度上土地城鎮化的水平測度,研究者通常采用的度量指標有單一指標和復合指標2種形式。呂添貴等從土地規模、投入和產出3個方面測度土地城鎮化水平[2];范輝等從土地利用結構、效益和強度3個方面構建指標體系計算土地城市化率[3];陳鳳桂等則從土地利用結構、景觀演變、資本投入、社會效益等4個層面選取指標對土地城鎮化水平進行綜合度量[4]。二是研究土地城鎮化的驅動因素,在城市層面影響因素上,張立新認為人口規模和經濟增長是影響長江經濟帶土地城鎮化的主要因素[5];在區域層面中,工資水平的區域差異可以解釋區域土地城鎮化水平的差異[6,7]。除此之外,學者認為中國的城鄉二元土地管理制度對土地城鎮化的發展有一定的影響[8-10]。

綜上所述,學界對土地城鎮化的研究已展開豐富研究,這些研究對于剖析全國縣域層面的土地城鎮化發展規律有著重要作用。但是從目前的研究進展來看,現有文獻多采用綜合指標來測度土地城鎮化水平,結果易受到指標體系和計算方法的干擾。在影響因素分析的模型選擇上,學者們大多運用偏最小二乘回歸模型、Logistic模型和Tobit模型開展實證分析,但是這些模型通常會忽視空間效應,而地理加權回歸模型考慮空間效應,保證實證結果的科學性與準確性[5]。

基于此,以2005、2020年土地利用現狀遙感監測數據分析全國土地城鎮化水平空間分異特征,并運用空間計量模型探究其形成機理,探討新型城鎮化背景下我國縣域土地城鎮化格局,重點揭示區域差異性和規律性,為推動新型高質量城鎮化發展提供參考。

2 數據與方法

2.1 數據來源

本文使用的土地利用現狀遙感數據、路網里程數據、高程數據和年降水量數據來自中國科學院資源環境數據中心(http://www.resdc.cn)。土地城鎮化驅動因子來自2005和2020年《中國縣域統計年鑒》。

2.2 研究方法

2.2.1 土地城鎮化率

在文中所采用的土地城鎮化率(LUR),是指城鎮用地和其他建設用地(廠礦、大型工業區、油田等用地以及交通道路、機場及特殊用地)占城鄉建設用地的比值,具體公式如下[8]:

(1)

式(1)中,ul為城鎮用地規模;il為工礦用地規模;tl為交通用地規模;rl為農村居民點用地規模。

2.2.2 最小二乘法回歸模型(OLS)

最小二乘法回歸模型是分析因變量和多個自變量之間的線性關系。Xij為解釋變量觀測值(i=1, 2,…,m、j= 1, 2, …,n),Yj為被解釋變量,ε是整個回歸模型的誤差項,回歸系數β為一個常數,公式如下[11,12]:

(2)

2.2.3 地理加權回歸模型(GWR)

GWR回歸模型,其回歸系數不再是利用全域信息獲取的假定常數,代之以鄰近觀測值的子樣本數據信息進行局域回歸估計而得[13],并隨著空間地理位置的變化而變化的βi,GWR模型如下[14]:

(3)

式(3)中,(mi,ni)是第i個縣域單元的中心地理坐標,βj(mi,ni)是變量xij連續函數在βj(m,n)第i個縣域單元的值。

3 結果分析

3.1 2005年土地城鎮化空間分布

2005年全國的土地城鎮化率為31.71%,東北地區、東南地區以及西北部分地區的土地城鎮化水平最高,而中、西部地區土地城鎮化率相對較低。采用自然斷點法可將我國土地城鎮化水平分為5個等級:低、中低、中、中高、高。土地城鎮化水平處于中低水平和中水平的區縣數量超過65%,土地城鎮化處于低水平的區縣數量占比為15%左右;土地城鎮化處于高水平的區縣數量占比為20%左右(圖1a)。在空間上,土地城鎮化水平呈現出南高北低格局,南方地區土地城鎮化水平明顯高于北方地區;其次,京津冀地區、山東半島、遼東半島和東北老工業基地以及西北的部分地區是土地城鎮化的高值地區。

圖1 2005年、2020年土地城鎮化水平洛倫茲曲線

3.2 2020年土地城鎮化空間分布

隨著經濟的不斷發展,土地城鎮化水平也在逐步提高。到2020年全國的土地城鎮化水平相較于2005年有了大幅度提高,土地城鎮化率的變異系數從0.714下降至0.503,表明在這期間全國的土地城鎮化水平差距明顯減小(圖1a、1b)。土地城鎮化水平的高值區域仍然以長三角地區、珠三角地區、成渝地區以及福建、廣東等城市群為主,而東北地區土地城鎮化水平無大幅度提升,仍舊保持在中低水平。2020年低水平的土地城鎮化區縣數量為57個,相比2005年的427個,總計減少數量370個;2020年中低水平的土地城鎮化區縣數量占比為1/4,相比2005年的占比總計減少1/20;中水平的土地城鎮化區縣數量所占百分比為20%,區縣數量保持基本不變(圖1)。陜西、山西、內蒙一帶也逐漸成為了土地城鎮化的高值區域,歸結原因是這些城市依靠資源的開發而增加了建設用地以及工礦企業用地的數量。

3.3 土地城鎮化四大區域變化

2005~2020年我國縣域土地城鎮化率從38.88%提升到53.77%,年平均增長2.34%。參照湖南省國調信息網發布4大經濟區域的劃分,統計4個地區2005、2020年的土地城鎮化率。結果顯示,2005年東部地區土地城鎮化水平最高,東北地區為傳統的農耕區土地城鎮化水平最低。2020年,各地區土地城鎮化率都大幅提高,西部地區提高了19.20%,年均增長速度為3.00%,增長速度最快;東北地區由于受到人口回縮的影響,土地城鎮化增長速度最慢,僅提高了6.00%,年均增長率為1.14%,而中部地區和東部地區增速平穩(表1)。

表1 2005~2020年土地城鎮化水平區域差異 %

將土地城鎮化增長速度按照自然斷點法劃分5個等級為:負增長、低速、中速、高速和超高速,有超過35%的區縣土地城鎮化率年均增速水平為中速增長;土地城鎮化率低速增長的區縣占比31.21%,土地城鎮化率年均增速為負增長和超高速增長的區縣數量占比大致相同。西北地區土地城鎮化率由34.93%增加到52.16%,年均增長率為2.91%,而東南地區的土地城鎮化率由40.28%增加到54.15%,年均增長率為2.14%。由此看出,東南地區比西北地區的土地城鎮化年均增長速度小。另外,將3種土地城鎮化水平與5種土地城鎮化年均增長速度組合成15種土地城鎮化發展類型。處于中水平—中速增長和中水平—高速增長的區縣數量占比最高,分別為7.43%、7.21%,主要集中分布在長三角、珠三角、長江經濟帶等周圍城市。處于高水平-低速增長的區縣數量占比為13.40%,主要分布在內蒙古、新疆、西藏、甘肅、四川、云南以及浙江和福建等城市地區;高水平—超高速增長的區縣數量占比最低,主要分布在東南沿海地區。而處于低水平—高速增長的區縣數量占比為11.80%,主要分布在東北三省、新疆西部地區以及中部地區和黃淮海沿岸城市等。

4 土地城鎮化的影響因素

4.1 指標選取

土地城鎮化發展受到多種因素的影響,結合我國城鎮化的實際,考慮指標的可獲得性,對影響土地城鎮化的因素指標選取(表2)。①城鎮人口規模。在城鎮化進程中,農村人口不斷流入城市地區,人口規模對土地城鎮化水平有正向激勵作用[15,16]。②經濟水平發展。經濟的發展是建城區建設的主要因素,對土地城鎮化的發展產生正向效應[15]。③產業結構的優化。土地城鎮化過程中會使得產業結構的不斷升級,而服務型產業和工業集約化水平的不斷提高會對區域土地城鎮化產生負向激勵作用。④地理條件。一般而言,平坦的地形地勢、充沛的降水等優越的自然條件有利于各種經濟活動的開展,同時推動土地城鎮化的發展[1,17]。

表2 土地城鎮化影響因素

4.2 OLS模型

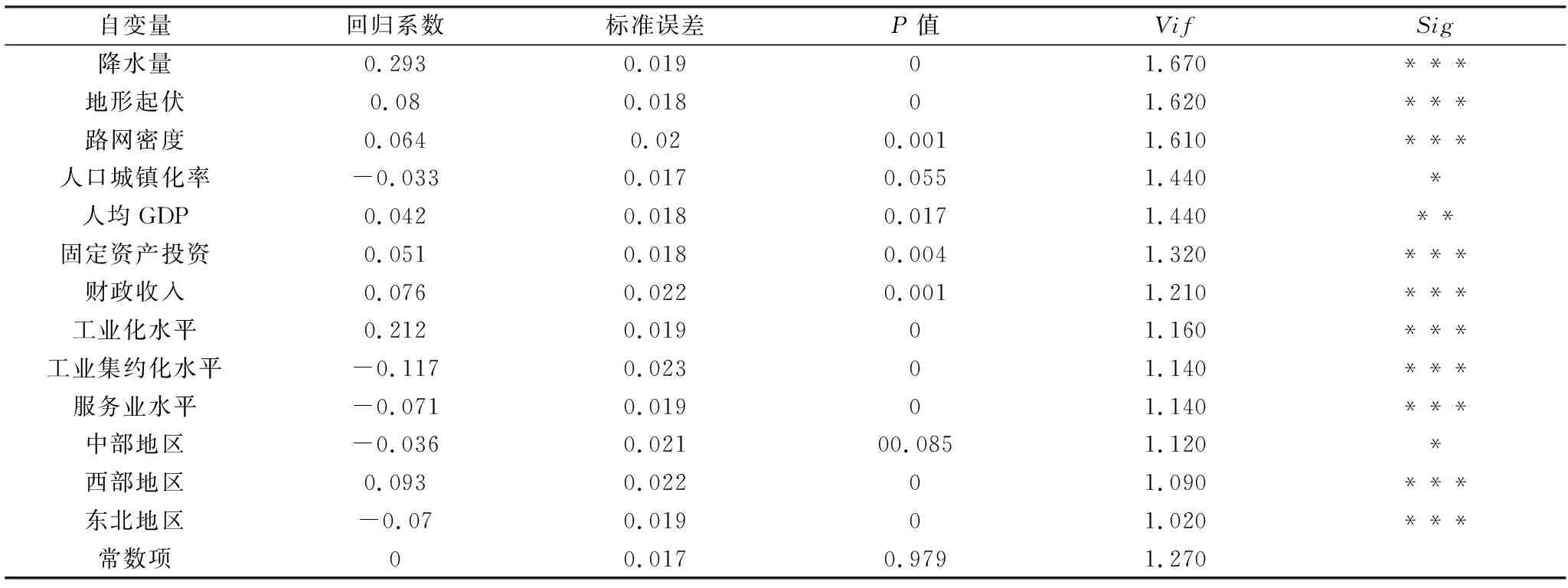

通過STATA軟件對13項指標進行標準化處理和多重共線性檢驗(VIF)(表3、表4),2005年自變量VIF均小于10,2020年自變量VIF也小于10,該模型不存在多重共線問題,模型設定合理。

2005年OLS模型估計結果顯示(表3),除了地形起伏度對土地城鎮化不存在顯著性影響因素以外,其他的變量因子均對土地城鎮化存在顯著的影響,財政收入水平通過了95%的顯著性檢驗,降水量、人口城鎮化、人均地區生產總值、工業集約化水平等均通過了99%的顯著性檢驗,且作用方向基本符合理論預期。具體地,人均GDP對土地城鎮化的影響系數為正,說明經濟發展水平的高低對于土地城鎮化的發展存在正向激勵作用,經濟越發達的地區,土地城鎮化水平越高;從自然條件來看,地勢低緩和降雨充沛的地區對土地城鎮化有正向的積極作用;工業化水平對土地城鎮化的影響系數為正,說明工業化越發達的城市,土地城鎮化水平越高。

表3 2005年土地城鎮化的OLS模型回歸結果

2020年的OLS模型估計顯示(表4),所有的影響因素均通過顯著性檢驗。降水量、路網密度、地形起伏、固定資產投資等通過了99%的顯著性檢驗,人均地區生產總值通過了95%的顯著性檢驗。工業集約化水平、服務業發展水平對土地城鎮化存在負向抑制作用,這是因為工業的大量聚集會使得土地朝向集約化發展,從而抑制土地城鎮化的發展[18]。2005年和2020年模型檢驗結果相比顯示,交通對于土地城鎮化的影響力度減小,工業集約化水平和服務業的發展水平對土地城鎮化的發展由正向變為負向,表明近年來二、三產業的發展對于土地城鎮化的發展有抑制作用;其他變量對于土地城鎮化的影響未發生明顯改變。

表4 2020年土地城鎮化的OLS模型回歸結果

4.3 GWR模型

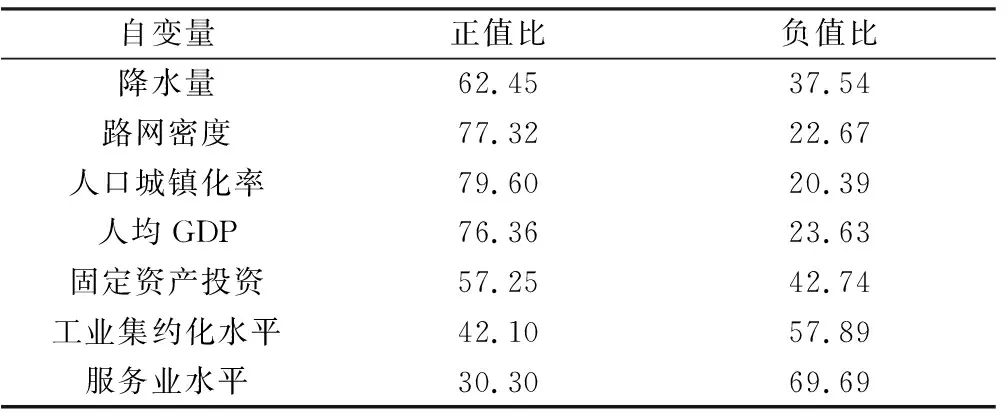

通過arcgis10.7軟件對2005、2020年的我國土地城鎮化率及其影響因素進行GWR模型檢驗。根據GWR模型擬合結果顯示,2005年的模型擬合度為49.7%,2020年的模型擬合度為53.3%,與OLS模型結果對比說明GWR模型優于OLS模型。為比較各年份13個變量對土地城鎮化的影響存在差異,將兩個年份中系數值進行描述性統計分析(表5)。

2005年的統計結果顯示(表6),人均地區生產總值和工業集約化水平等因素正值比超過70%,表明人均地區生產總值和工業集約化水平等因素的空間異質性規律不強;而其他變量回歸系數正負數量基本一致,表明這些因素對土地城鎮化的影響存在空間異質性。2020年結果顯示(表7),降水量因素對土地城鎮化的影響沒有顯著變化;路網密度因素對土地城鎮化的影響減弱,但在不同地區作用的異質性增強;工業集約化水平對土地城鎮化的正向促進作用減弱,但是空間異質性增強。

表5 土地城鎮化的GWR模型擬合結果

表6 2005年地理加權回歸模型系數統計結果 %

表7 2020年地理加權回歸模型系數統計結果 %

本研究選取了人口城鎮化率、人均地區生產總值、服務業發展、年降水量4個指標分析各因素對土地城鎮化作用的空間作用影響。

(1)人口城鎮化率。從整體來看,2005~2020年人口城鎮化對土地城鎮化的正向促進作用影響減弱。在2020年,東北遼寧地區、西北地區以及中部地區由于人口城鎮化的發展而提升了土地城鎮化水平的發展,但是長三角、珠三角以及京津冀城市群由于人口城鎮化水平一直處于高峰,城鎮人口集聚很難再進一步促進城鎮用地的增長。

(2)人均地區生產總值。2005年西部地區經濟的發展大大提升了土地城鎮化的發展,經濟因素在很大范圍內影響了土地城鎮化的發展,尤其是在陜甘寧一帶,到2020年經濟因子對土地城鎮化影響最大的地區是內蒙古、陜西、湖北和湖南一帶。在環渤海、京津冀、長三角和珠三角地區,兩個年份的回歸系數均為正,但是相比其他地區來看回歸系數較小,表明這些在經濟發達的地區依靠對土地資源獲得進一步提城鎮化水平難度增加。

(3)服務業發展。2005年服務業發展對我國土地城鎮化的影響基本為正,服務業的發展在一定程度上促進了土地城鎮化的發展,服務業顯著地影響了西北地區和中部地區。到2020年,服務業回歸系數出現負,表明服務業的進步發展改變了土地不集約的發展模式,在更大范圍改變了粗放的土地城鎮化進程,且在西北地區和東北地區負向作用顯著增強,表明地區產業結構調整更能促進城用地需求減量。

(4)年降水量。年降水量的空間異質性分布規律最為顯著。降水影響的高值區域集中在西北、東北地區和東南沿海,且高值范圍有趨向中部的態勢。降水量對東南沿海地區的回歸系數為正,表明東南地區水熱條件組合良好,自然條件優越,降水充沛有利于經濟的發展,同時促進土地資源的開發利用,加速土地城鎮化進程;而降水量對西北地區的回歸系數為負,表明自然條件惡劣的西北地區不利于各項經濟活動展開。

5 結論與討論

5.1 結論

以我國土地城鎮化水平的分布格局為研究視角,采用變異系數法、最小二乘法和地理加權回歸等計量模型,分析了我國土地城鎮化的空間分異特征,深入探索其驅動因素,得到如下結論。

2005~2020年間我國土地城鎮化水平分布在縣域層面上呈現“南高北低、東高西低”的格局,土地城鎮化水平的高值區域始終是在我國的東南部,東部地區土地城鎮化水平最高,主要集中在珠三角、長三角以、京津冀,并且在這些城市群的周圍出現“組團式”增長的熱點區域,2020年西部地區如新疆東部、陜-甘-寧地區以及云南昆明、成渝都市圈的土地城鎮化水平進一步提升,而中部地區和東北地區傳統農耕區的土地城鎮化水平較低。

在這15年間我國土地城鎮化地區間的發展差異趨于收斂,整體來看,發展速度呈現“西快東慢”的分布態勢,西部地區由于近年來受到國家政策的大力支持導致城鎮建設發展較快,而東部地區由于城市開發較早和專家提出的“關于遏制冒進式城鎮化和空間失控的建議”,導致近幾年的發展速度變化幅度較小。

人口集聚、經濟發展、產業結構和地理區位是導致土地城鎮化差異的主要驅動因素。人均GDP、降水量2個因子與土地城鎮化水平呈正相關關系,服務業水平與土地城鎮化水平呈負相關關系,但隨著時間變化各區域內影響的強度具有差異性。服務業的發展有利于產業結構的優化調整,將改變西北地區和東北地區城鎮化建設中土地粗放浪費的現象,人均地區生產總值和人口城鎮化率對東部地區土地建設開發的作用逐漸轉移到中西部地區[19]。

5.2 討論

我國土地城鎮化在15年間差異趨于縮小,但差異特征仍然顯著,應該制定新型城鎮化的區域差異化政策,以期緩解地區差異,實現新型城鎮化高質量發展,推動區域內協調發展與城鄉一體化發展。在人口城鎮化率和人均GDP驅動型的西部地區,應就地推動人口城鎮化,適當擴大資本投入規模,拉動內需,而在產業驅動型的東南部地區應加快產業結構優化升級,實現城市的可持續發展。

本研究從人口規模、經濟水平、產業結構和地理區位等視角展開對土地城鎮化影響因素的分析,但未涉及相關政策因素,指標選取的全面性有所欠缺。在后續研究中應將政策因素納入驅動因子的指標體系里進行深入探討。

本研究通過2005年、2020年兩個年份對我國土地城鎮化空間分布特征及變化趨勢進行探討,但由于缺乏多個時間點形成的時間序列段,未能對土地城鎮化的時間變化特征進行深入的分析[20],在保證數據可獲得的基礎上,研究長時間序列上我國土地城鎮化的時空分異特征將會是未來研究的重點方向。