“十四五”規劃相關內容融入中學地理教學的思考

趙習 劉景奎 伊娜

摘 要:將“十四五”規劃相關內容融入中學地理教學有助于學生了解國情,增強學生投身中國式現代化建設的使命感。以人教版初高中地理教材為例,通過梳理“十四五”規劃內容與中學地理教學內容的契合點,明確二者融合的重點方向,進一步提出將“十四五”規劃相關內容融入中學地理教學的實施路徑:通過先行組織者策略構建認知結構,突破重難點;通過課堂活動激發學生興趣,提升學生的認知層次;通過研學活動培養學生的地理實踐力。“十四五”規劃相關內容的融入使地理教學內容和話語體系與時俱進,能夠更充分彰顯地理教育的特色和育人功能。

關鍵詞:“十四五”規劃;中學地理教學;融合路徑

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2023)04-0045-04

第十三屆全國人大四次會議通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(以下簡稱“十四五”規劃)對我國未來五年的發展作了系統謀劃和戰略部署,制定了我國直至2035年社會主義建設的遠景目標[1-2]。現階段,我國約有7 400萬中學生[3],在未來的15年內,他們將有機會接受高等教育,投身社會主義建設,成為實現社會發展目標的重要力量。作為中學教育工作者,深入研究如何將“十四五”規劃相關內容融入實際教學中,不僅有利于中學生個體的成長,更對我國未來發展目標的實現具有積極意義。

一、“十四五”規劃相關內容融入中學地理教學的意義

《義務教育地理課程標準(2022年版)》在目標要求中指出,要求學生“能夠運用所學知識、方法和工具,面對世界、中國與家鄉出現的人口、資源、環境與發展問題,作出初步分析和評價”[4]。《普通高中地理課程標準(2017年版)》也提到“地理學兼有自然科學和人文社會科學的性質,在現代科學體系中占有重要地位,對于解決當代人口、資源、環境和發展問題具有重要作用”[5]。由此可見,中學地理教育的一項重要任務,就是讓學生了解我國在人口、資源與環境等方面的國情和發展目標,在學習學科知識的同時樹立正確的情感、態度與價值觀,為未來投身社會主義建設打下堅實基礎。因此,在“十四五”規劃出臺的背景下,筆者結合中學地理課程標準要求、核心素養培養目標和教學實踐,歸納總結“十四五”規劃相關內容與中學地理教學的契合點,并對“十四五”規劃相關內容融入中學地理的教學策略進行探討。通過融合教學,讓學生通過課前閱讀、課堂學習、研學旅行等形式在潛移默化中了解我國近期發展目標和遠景圖景,既可以讓學生對知識有更加具體化、情境化的把握,也有助于學生了解本國國情,樹立建設社會主義現代化國家的責任感、使命感和緊迫感。

二、“十四五”規劃相關內容與中學地理教學的融合點

1.“十四五”規劃相關內容與中學地理教材內容的契合點

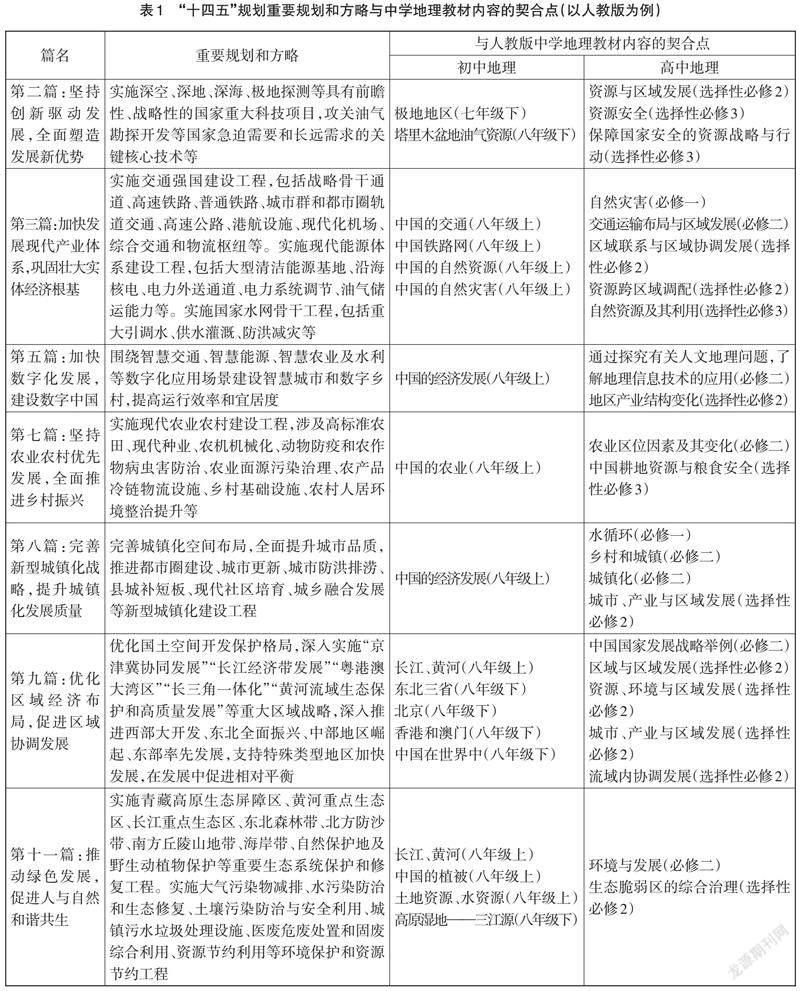

“十四五”規劃共分為十九篇,其中,多達七篇的內容與中學地理教學有著密切的聯系,涉及自然資源、自然災害防治、交通布局、地區產業發展與環境保護等多方面內容,比較重要的規劃和方略與中學地理教材內容的契合點梳理概括如表1所示。

2.“十四五”規劃相關內容與中學地理教學融合的重點

教師可將“十四五”規劃中的豐富理論、發展方向、戰略舉措、圖表材料、價值理念與中學地理教學有機結合,可從以下三個方面側重探索。

(1)相關戰略舉措與地理知識教學融合

“十四五”規劃不僅對國家發展方向進行了宏觀規劃,還針對重要領域和關鍵問題提出了具體的戰略舉措,其中很多舉措蘊含豐富的地理學原理,與中學地理知識教學高度契合,是極佳的教學素材。將“十四五”規劃融入實際教學時,教師應引導學生建立課本知識與被引入素材之間的關聯性,做到既用地理思維理解國家的大政方針,又在實例分析中加深對地理知識的掌握。

例如,“十四五”規劃第七篇就“深化農業結構調整”的目標提出了具體要求,包括“發展節水農業和旱作農業”“深入實施農藥化肥減量行動”“治理農膜污染”“推進秸稈綜合利用和畜禽糞污資源化利用”“完善綠色農業標準體系”“加強地理標志農產品認證管理”等多個方面[1]。對此,教師可從以下三個角度開展融入性教學。①農業與自然環境:積極發展節水農業和旱作農業是八年級下“北方地區”一節的重要內容,教師可以我國北方地區為例,分析制定發展節水農業和旱作農業這一舉措的有效性和必然性,并進一步探討北方地區自然環境與農業發展之間的關系。②發展綠色生態農業:農藥化肥減量、治理農膜污染、秸稈綜合利用等做法是發展綠色生態農業的措施,教師可在農業環境保護的教學中,將以上措施的具體實施方式融入教學中,作為農業環境保護的新方法補充,引導學生思考綠色農業在“自然環境”和“人類生活”兩個方面的意義和發展邏輯,既豐富了教學內容,還能幫助學生建立人地協調觀。③農產品與產地: “加強地理標志農產品認證管理”與中學地理中農產品產地等教學內容密切相關,教師可從具體案例出發,引導學生探討農產品與自然地理要素和人文地理要素之間的內在聯系,深入探討導致不同地區地理標志農產品在數量、類型、質量方面存在差異的原因等問題,使學生領會其內在的地理學原理,培養學生的地理綜合思維能力。

(2)各類規劃圖與地理素養教育融合

地圖是具有一定數學法則、特殊符號的圖形系統,可概括地將自然和社會經濟現象表示在平面圖上。“十四五”規劃中有豐富的地圖類資料,清晰凝練地展現了包括清潔能源、農產品、城鎮化、生態系統保護和修復工程等內容的具體規劃和舉措,教師可將這些圖件與涉及自然地理要素(如地形、氣候、水系、植被等)和人文地理要素(如政區、交通、農業等)的地圖相結合,從“十四五”規劃的發展邏輯出發,引導學生分析不同區域自然和人文要素之間的差異性和關聯性,培養學生的地理核心素養。

以“‘十四五大型清潔能源基地布局示意圖”(圖略,見“十四五”規劃第三篇第十一章)[1]為例,圖中信息包含“十四五”規劃和已建成投運的輸電通道、水力發電、海上風電、火電、陸上風電、太陽能發電與清潔能源基地等內容。教師可結合教材等資料中人口密度分布、冬季風和夏季風、年降水量分布、太陽能資源分布、主要河流分布以及地形分布等圖件[6-7],綜合分析我國清潔能源戰略布局分別與人口、季風、降水、光照、河流與地形等要素之間的關系,引導學生分析各項決策的地理學邏輯、為什么具有可行性以及實施后的效果評價。該方式有利于幫助學生建立人地協調觀,培養學生區域認知和綜合思維能力。

(3)系列發展目標與價值觀教育融合

“十四五”規劃不僅是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的宏偉藍圖[1-2],其精神內核還與當下中學生價值觀教育目標的實現高度契合。教師在進行地理教學時,應注重對學生價值觀的塑造,激發學生建設祖國的熱情,引導學生立志投身國家急迫需要和長遠需求的專業領域。

例如,“十四五”規劃第二篇“堅持創新驅動發展,全面塑造發展新優勢”指出,國家未來將實施深空、深地、深海、極地探測等重大科技項目,攻關關鍵核心技術;第七篇“堅持農業農村優先發展,全面推進鄉村振興”中提到,要把鄉村建設擺在社會主義現代化建設的重要位置,優化生產生活生態空間,持續改善村容村貌和人居環境,建設美麗宜居鄉村[1]。對此,教師可在“極地地區”“中國的農業”“資源與區域發展”等內容的教學中,對學生開展價值觀教育,鼓勵學生投身重大科技攻關、鄉村振興等國家發展的關鍵領域。

三、“十四五”規劃相關內容融入中學地理教學的路徑

“十四五”規劃與中學地理課程有著密切聯系,教師將“十四五”規劃中的內容融入地理教學時,應根據教學實際,科學地調整和制定教學策略。本文從構建先行組織者、開展課堂活動和組織研學實踐等方面進行探討,旨在幫助學生構建認知結構,提升認知層次,培養地理實踐力。

1.構建先行組織者幫助學生搭建知識框架

先行組織者教學策略最早由奧蘇貝爾提出,該策略指在安排正式的學習任務前,用學習者能懂的語言或學習符號,呈現給學習者起引導作用的相關材料(即先行組織者),引導學習者聯系新舊知識,構建認知結構,促進其主動地、有意義地學習[8]。教師可深入挖掘“十四五”規劃與中學地理教材的契合點(表1),選取恰當的切入角度構建先行組織者,降低學生對知識的認知難度。

例如,“十四五”規劃第九篇針對“黃河流域生態保護和發展”,提出了“開展小流域綜合治理、旱作梯田和淤地壩建設”“進行黃河三角洲濕地保護和修復”“開展下游二級懸河治理和灘區綜合治理”等具體措施[1]。教師可據此構建教學路徑,攻破八年級上“黃河”一節“水土流失的治理”和“地上河的形成與治理”等教學重難點。教師可在課前構建先行組織者,向學生提供黃土高原“小流域綜合治理”的實例(如閘溝墊地、打壩淤地)、“旱作梯田”和“小浪底”水利樞紐等資料供學生閱讀,課下小組深入探討;在授課時,帶領學生圍繞先行組織者探究“黃河水土流失最嚴重的河段是哪里”“如何治理水土流失、地上河”等問題,剖析水土流失的原因和治理措施的原理;引導學生課下完成思維導圖,厘清黃河上、中、下游面臨的問題、治理措施、相關實例、未來治理重點等知識,構建完整的認知結構。“十四五”規劃的融入為教師實施先行組織者策略提供了更加豐富和新穎的材料,對于學生搭建知識框架、突破知識難點具有重要意義。

2.通過課堂活動提升學生的認知層次

布魯姆教育目標分類學將認知過程分為識記(Remembering)、理解(Understanding)、應用(Applying)、分析(Analyzing)、評價(Evaluating)和創造(Creating)六個層次[9],其中分析、評價和創造屬于高階認知層次,強調綜合分析信息、評價和設計方案以及作出決策的能力。新課程改革強調以學生為主體的教學模式,在教學過程中組織恰當的課堂活動能夠達到事半功倍的教學效果。教師可將教學目標和“十四五”規劃中與教材相關的內容進行有機結合(表1),設計課堂活動,旨在鍛煉學生的分析、評價和創造能力,提升學生的認知層次。

例如,在“十四五”規劃第八篇第二十八章“完善城鎮化空間布局”中,規劃了“兩橫三縱”的城鎮化戰略布局,我國將著眼于優化提升京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游等城市群,發展壯大山東半島、粵閩浙沿海、中原、關中平原、北部灣等城市群,培育發展哈長、遼中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、蘭州—西寧、寧夏沿黃、天山北坡等城市群[1]。在高中必修二“城鎮化”的教學中,教師可選取與所在學校較近的城市群為對象開展案例分析,組織學生圍繞“城鎮化的過程和特點”“城鎮合理布局和協調發展途徑”“當地傳統文化和特色景觀的保護對策”等問題開展討論。學生在查閱相關資料的過程中可豐富鄉土地理素材,加深對家鄉的認識,同時使“城鎮化”這一抽象概念更加具體化。在討論過程中能促進學生更深入地認識城鎮產業布局的合理性及其與日常生活密不可分的聯系,大大提升了學生的參與感。在討論后,可通過小組匯報展示、組間互評與教師總結的方式形成結論。通過這一教學策略,學生可在自主探究中逐步鍛煉分析、評價和創造能力,從而提升個人的認知層次。

3.在研學活動中培養學生地理實踐力

地理研學活動讓學生在身臨其境中學習知識和技能,加深學生對知識的理解,可提升學生的地理觀察能力、地理信息獲取能力、地理問題發現與解決能力,更好地樹立人地觀念,培養地理實踐力。[10]“十四五”規劃提出了很多國家重點工程和科技攻關項目(表1),教師可根據相關素材設計地理研學活動。

例如,“十四五”規劃第三篇涉及“南水北調”“西氣東輸”“三峽工程”等國家重點工程的建設,教師可根據建設方略,結合教學需求設計研學活動路線。以“南水北調”工程為例:教師首先組織學生分析相關資料和文獻,帶領學生前往中國南水北調博物館進行參觀學習,了解南水北調項目的重要意義、設計理念和實施方案,通過模型直觀感受“東線工程”和“中線工程”的宏觀布局和惠及地區。之后開展實地考察學習,沿南水北調“中線”探訪丹江口水庫、黃河隧道,沿“東線”探訪揚州江都水利樞紐、京杭運河輸水河道。實地參觀南水北調項目的實施狀況,向設計者、工作人員請教設計思路和運營技術,挖掘建設者在科技攻關中的先進事跡。最后返回駐地,總結研學收獲,對比“東線”和“中線”工程在水源條件、工程建設、經濟效益、環境效益等方面的異同并分析可能的原因,最終完成實踐報告。在研學過程中,學生能夠更好地融入教師創設的情境,在觀察中加深理解,在交流中活躍思維,在實踐中親身感受,對學生地理實踐力的培養大有裨益。

《義務教育地理課程標準(2022年版)》和《普通高中地理課程標準(2017年版)》都要求地理教學要培養學生的地理實踐力,在真實的情境中觀察和感悟地理環境及其與人類活動的關系,增強社會責任感[4-5];地理教學要反映時代要求,根據經濟社會發展的新變化、科技進步新成果,及時更新教學內容和話語體系,反映新時代中國特色社會主義理論和建設新成就。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國中央人民政府. 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要[EB/OL]. (2021-03-13)[2022-10-12]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

[2] 寧吉喆. “十四五”規劃的重要意義及其與2035年遠景目標的內在邏輯[J]. 人民論壇, 2020, 4(34): 6-10.

[3] 中華人民共和國教育部. 各級各類學歷教育學生情況[EB/OL]. (2021-08-31)[2022-10-12]. http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/2020/quanguo/202108/t202 10831_556364.html.

[4] 中華人民共和國教育部. 義務教育地理課程標準(2022年版)[M]. 北京:北京師范大學出版社, 2022.

[5] 中華人民共和國教育部. 普通高中地理課程標準(2017年版)[M]. 北京:人民教育出版社, 2018.

[6] 中國氣象局風能太陽能資源中心. 中國太陽能資源分布圖[EB/OL]. (2011-08-10)[2022-10-12]. http://cwera.cma.gov.cn/Website/index.php?ChannelID=121& NewsID=1988.

[7] 地理課程教材研究中心. 義務教育教科書地理(八年級上冊)[M]. 北京:人民教育出版社, 2013.

[8] Ausubel, David P. The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material[J]. Journal of Educational Psychology. 1960, Vol.51(No.5): 267-272.

[9] Anderson L W ,? Krathwohl D R ,? Airasian P W , et al. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives[M]. New York: Longmans, 2001.

[10] 劉振振,胡傳東,廖小雪,等.地理實踐力培養視域下的長江三峽研學課程具身設計研究[J].地理教育,2022(7):67-70.