廣西某高職院校臨床專業醫學生營養知識-態度-行為調查

檀倩影,龍淑珍,陳義陽,李圣琦,程雅芳

(廣西衛生職業技術學院,廣西南寧 530023)

我國《“健康中國2030”規劃綱要》[1]提出全面普及膳食營養知識,引導居民形成科學的膳食習慣,逐步解決居民營養不足與過剩并存問題。高職臨床醫學生,尤其是訂單定向臨床醫學生未來主要面向基層,將成為基層實施營養教育及臨床營養干預的主力軍。高職臨床醫學生的營養知識-態度-行為(Knowledge Architecture Practice,KAP)水平不僅影響自身健康,還決定其未來在基層崗位上是否能勝任營養宣教工作。為了解高職臨床醫學生的營養知識、態度和飲食行為現狀,本次調查抽取廣西某高職院校部分臨床醫學生進行營養KAP 調查,為對其進行營養教育提供參考。

1 對象和方法

1.1 對象

采取分層隨機抽樣的方法抽取廣西某高職院校臨床醫學一、二年級訂單定向班及非訂單班學生共422 人參與本次調查。其中訂單班學生182 人,占43.1%,非訂單班學生240 人,占56.9%,男生209 人,占49.5%,女生213 人,占50.5%。

1.2 方法

1.2.1 問卷調查

本課題組通過查閱相關文獻[2-4]及參考《中國居民膳食指南(2022)》[5],自行設計《高職醫學生營養KAP 問卷》,通過問卷星發放。調查問卷共包括一般情況、營養知識題、營養態度題、營養行為題和營養知識來源5 部分。營養知識題共16 題,回答正確計1 分,回答錯誤或不知道計0 分,總分16 分,達到總分60%為及格;營養態度題共12 題,按其態度積極性賦值0 ~2 分,總分24 分;營養行為題共8 題,按其行為合理性賦值0 ~2 分,總分16 分。KAP 總分為營養知識題、營養態度題和營養行為題分值總和,總分56 分。根據調查對象提供的身高、體重計算其BMI,BMI <18.5 為消瘦,18.5 ≤BMI <24 為正常,24 ≤BMI <28 為超重,BMI ≥28 為肥胖[6]。本次調查均由教師在課間指導學生掃碼填寫,調查前說明本問卷的調查目的,并征得學生同意。共發放問卷422 份,收回422 份,剔除22 份不合格問卷,有效問卷400 份,合格率94.8%。

1.2.2 統計分析

采用Excel 進行資料的整理,用SPSS23.0 進行統計分析。分類變量資料采用率和構成比進行描述,呈正態分布的數值變量資料采用均數±標準差進行描述,組間均值比較采用獨立樣本t檢驗或單因素ANOVA 檢驗,檢驗水準為α=0.05。

2 結果與分析

2.1 一般情況

最終納入調查的對象平均年齡(19.9±1.1)歲,其中男生197 人(49.3%),女生203 人(50.8%)。生源地來自農村者323 人(80.8%),來自城鎮者77 人(19.3%),臨床(訂單定向)學生168 人(42.0%),臨床(非定向)學生232 人(58.0%)。有74 人(18.5%)曾經學過營養學相關課程,326 人未學過營養學課程。所有調查對象BMI 平均為(21.4±4.4)kg·m-2, 其中88 人(22.0%)消瘦,239 人(59.8%)體型正常,73 人(18.3%)超重或肥胖。

2.2 營養KAP 得分情況

2.2.1 營養知識

營養知識題平均分(10.1±2.7)分,答題正確率為63.1%,及格率62.7%,營養知識掌握程度一般。臨床醫學生對“維生素C 的主要來源”“合理烹調方式”“長期缺鐵表現”“長期攝入食鹽過多易患的疾病”等題目答題正確率最高,分別為95.0%、89.8%、88.5%、83.5%;對“不屬于優質蛋白質的食物來源”“兒童厭食相關的營養素”“長期食用會使冠心病發病風險升高的食用油是”“我國BMI 評價標準的正常范圍”“我國人民日膳食所需能量的50%來源于什么營養素”“鈣的最佳食物來源”等題正確率一般,分別為77.5%、74.5%、71.8%、62.8%、61.0%和60.3%;對“能使血糖升高最快的食物”“大米、面粉應該磨得粗些好還是細些好”“中國居民膳食平衡寶塔有幾層”“以下零食對健康最有利的是”等題掌握較差,正確率分別為55.8%、53.0%、48.8%、45.8%;而答題正確率最低的題分別是“長期食用精白米等精制食品時易患的營養缺乏病”“中國居民膳食指南建議每天攝入烹調油的建議量”,正確率僅達21.8%和16.0%。

2.2.2 營養態度

該高職臨床醫學生營養態度題平均分為(18.1±3.1)分,營養態度尚可。絕大多數(90%)調查對象能認識到早餐對身體健康的重要性;調查對象中有78.5%認為學習營養知識對以后的醫療工作有幫助,有77.8%認為學習營養知識對促進身體健康重要,73.0%不認為吃保健品比吃天然食品更好,70.8%認為有必要學習營養知識,61.5%認同吃零食對健康有害;僅有57.5%的臨床醫學生關注自己的體型變化,50.3%認為有必要增加營養學課程,42.5%愿意改變不良的飲食習慣;愿意關注網絡、宣傳欄、宣傳頁、講座等營養知識以及對身邊的人普及營養知識的比例更低,分別為29.5%和34.3%;選擇食物時認為健康更重要的比例最低,為11.0%。

2.2.3 營養行為

營養行為得分平均為(8.8±2.3)分,營養KAP 總分平均為(36.9±4.9)分,被調查對象營養行為較差,營養KAP 總分一般。僅有11.0%的臨床醫學生幾乎不吃咸菜、腌肉、熏肉、火腿腸、臘腸等含鹽量高的食品,12.5%的臨床醫學生幾乎不吃燒烤、油炸類食品,14.5%的臨床醫學生幾乎不吃宵夜,21.5%的臨床醫學生幾乎不吃零食、甜食。而經常食用上述幾類食物者比例分別為24.5%、14.8%、23.3%、13.3%;臨床醫學生中僅19.5%幾乎不偏食,19.8%近半年三餐進食規律,而有偏食習慣及三餐不規律的比例分別達到24.0%和28.3%。有35.3%的臨床醫學生口味偏清淡,85.9%的臨床醫學生幾乎不喝酒或每周喝酒1 ~3 次。

2.3 不同人口統計學特征臨床醫學生營養KAP 得分比較

如表1 所示,不同性別、生源地、專業的臨床醫學生營養知識、態度、行為、KAP 總分組間比較無明顯差異。學習過營養學課程的臨床醫學生營養態度題及KAP 總分高于未學過營養學課程的臨床醫學生。兩組態度題得分分別為(19.3±2.3)分和(17.8±3.2)分,P<0.001,KAP 總 分 得 分 為(39.0±3.8)分 和(36.4±5.0)分,P<0.001,差別均有統計學意義。

表1 不同人口統計學特征臨床醫學生營養知識、態度、行為及KAP 得分比較(單位:分)

2.4 不同BMI 組間營養知識、態度、行為及KAP得分比較

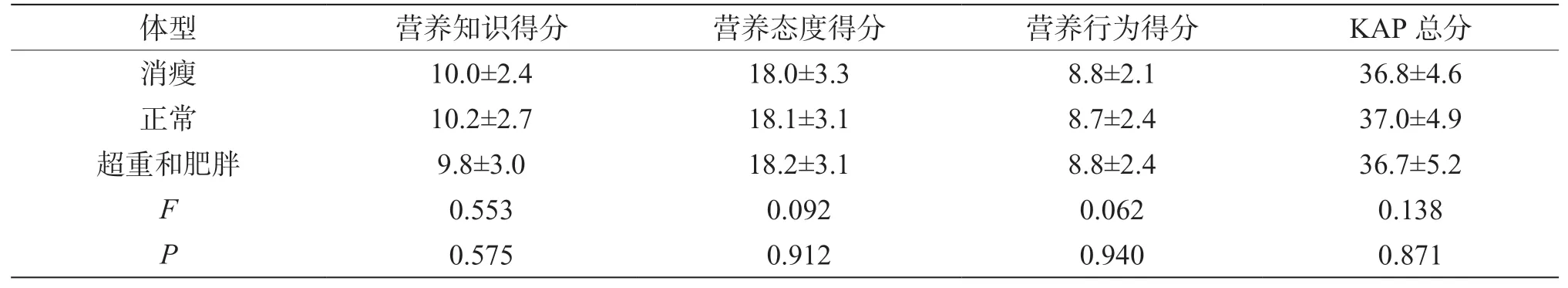

不同BMI 組間營養知識、態度、行為及KAP 得分比較差別均無統計學意義,比較結果見表2。

表2 不同BMI 組間營養知識、態度、行為及KAP 得分比較(單位:分)

2.5 臨床醫學生希望獲得營養學知識的途徑

調查結果顯示,最受臨床醫學生歡迎的學習途徑是網絡,70.3%的調查對象希望通過網絡學習營養學知識,通過雜志、宣傳海報、宣傳欄、宣傳折頁學習的接受度次之,68.0%的臨床醫學生選擇該途徑,67.0%和65.0%的臨床醫學生希望通過增設營養學課程及營養學相關選修課獲得營養學知識,而希望通過營養學書籍和舉辦營養學知識講座學習營養學知識的比例分別為59.3%和56.8%。

3 結果與討論

本次調查中,臨床醫學生營養知識得分(10.1±2.7)分,答題正確率63.1%,營養知識水平仍偏低,與近年國內針對醫學生的調查結果較相近。從答題正確率來看,臨床醫學生對維生素C 的主要來源、合理烹調方式、長期缺鐵表現、長期攝入食鹽過多易患的疾病等與生活常識及臨床疾病相關的營養知識較為熟悉,而對其他營養素和能量的來源、體格評價標準、微量營養素缺乏癥等更專業的營養知識了解程度較低,對中國居民膳食指南和平衡膳食寶塔的內容則知之甚少,與邱烈峰等[7]的研究結果一致。一般情況調查顯示,調查對象中僅有18.5%學習過營養學課程,證明該校的臨床醫學專業并未開設營養學課程,臨床醫學生營養教育不足。姚雪婷[8]等對全國90 多所醫學院校進行的調查結果顯示,絕大部分院校未把“臨床營養學”設為臨床醫學專業的本、專科必修課,僅有約38.9%的院校把營養學作為預防醫學或衛生保健課程的部分章節來學習,因此我國臨床醫學生營養教育缺失的狀況較為普遍。

該校臨床醫學生營養態度尚可,70%以上的臨床醫學生認可學習營養知識對營養健康及未來臨床工作的重要性,但僅半數左右的臨床醫學生關注自身體型變化,并認為應增加營養學課程,不足50%的臨床醫學生愿意改變不良飲食行為,而愿意主動接受營養知識及普及營養知識的比例低于40%,絕大多數臨床醫學生根據口味而不是營養價值選擇食物。由此可見,該校臨床醫學生能認識到營養學知識的重要性,但主動學習的積極性不高,且未能正確認識營養知識對飲食行為的影響。本調查中,不同生源地、專業的臨床醫學生營養知識、營養態度的得分無明顯差異,男、女學生營養態度亦無差別,與以往研究不同。而學習過營養學課程的臨床醫學生營養態度題得分高于未學習營養知識的臨床醫學生得分,提示是否學習營養學課程是影響該校臨床醫學生營養態度的關鍵因素,知識改變態度,提高臨床醫學生的營養知識水平是改善其營養態度的有效手段。

本次調查對象的營養行為較差,KAP 總分尚可。超過20%的臨床醫學生三餐不規律、常吃含鹽量高的食物、偏食及常吃宵夜,常吃零食、甜食、燒烤、油炸食品的臨床醫學生比例超過10%,除口味清淡的比例較高之外,其他積極行為的比例較低。研究表明,醫學生的膳食行為與消瘦、超重及肥胖有關[9],證明不良飲食行為會增加健康風險。本研究中,不同人口統計學特征組間臨床醫學生營養行為得分無差異,該校臨床醫學生的消瘦率及超重肥胖率與鐘曉婷等[9]的研究相似,但消瘦組、體重正常組及超重肥胖組間營養行為得分無差別,可能與調查項目較少有關,應進一步研究更多飲食行為與體型間的關系。而是否學過營養學課程僅影響營養態度未影響行為,提示除了通過營養教育提高臨床醫學生的營養知識水平之外還需進行行為干預。

本研究調查結果顯示,某高職院校臨床醫學生營養知識掌握水平一般,營養態度尚可,營養行為較差,營養教育缺失嚴重,學生有接受營養教育的需求,但學習主動性不強。對其期望的營養知識來源進行調查發現,該校臨床醫學生最傾向于通過網絡學習,雜志、宣傳海報、宣傳欄、宣傳折頁和營養學課程次之,表明臨床醫學生更愿意通過輕松愉悅的方式學習營養學知識。王力強等[10]的研究發現,宣傳海報、校園廣播和黑板報宣傳的傳統營養干預方式效果不明顯,營養相關課程是最為有效的干預方式。因此,為提高臨床醫學生的營養知識水平,建議醫學院校應將營養學課程作為臨床醫學專業的必修課。營養學課程的設計可從學生的興趣點和關注點出發,避免醫學課程的繁重感,提高學生學習的積極性。另外可在學校的公眾平臺推出營養科普趣味小視頻、微課,輔以校園宣傳海報、營養知識講座、營養周宣傳活動、舉辦營養知識競賽等多種方式開展營養教育活動,并邀請學生參與宣傳視頻、材料的制作,多方面提高營養知識可及性。但僅增加營養知識教學對飲食行為干預有限,應同時與行為矯正與訓練相結合[11]。提高知識水平,改變態度,矯正行為是個漫長的過程,除制定科學合理的營養教育計劃,還應長期堅持。