基于單元的綜合化教學: 實現深度學習的有效途徑

胡軍?李卉

重視綜合化教學,是最大限度提升學生語文核心素養的需要,也是新時代語文課程內容的應然選擇。近幾年,以項目為載體的課程實施模式受到廣泛關注。汲取項目式學習的優勢,以單元整合為出發點,實施綜合化教學,通過設定驅動性任務激活學生學習內驅力,能較好地解決當前基礎教育教學中存在的問題。我們在不斷探索中發現,基于單元的綜合化教學是實現深度學習、發展學生核心素養的有效途徑。

小學語文一年級下冊第四單元圍繞“家”這一主題,編排了《靜夜思》《夜色》《端午粽》《彩虹》4篇課文。教師根據一年級學生的認知水平,結合這一單元主題特點和課文內容進行單元整合,融合美術、英語、道德與法治、科學等學科知識,引導學生從教材出發進行延展,形成“‘我愛我家’故事會”語文綜合化教學活動。

一、“動機+結構化”的綜合化教學設計是深度學習的起點

作為教育者,我們渴望“學習自然發生”,但怎樣引發學習者的學習動機,與教師對教材的處理和設計密不可分。

以一年級下冊第四單元為例,學生除了學習生字,還需要會讀長句,了解“家”“家人”的含義。如何落實?我們需要站在孩子的視角去解讀教材。通過對《夜色》的學習,要能聯系實際,感受到爸爸對自己的幫助,明白自己該如何戰勝對黑夜的恐懼,做勇敢的人;通過對《彩虹》的閱讀,在字里行間想象,感受家人之間因相互關愛而帶來的美好體驗;通過《靜夜思》,理解外出游子思念家鄉的感情;通過《端午粽》,了解祖國傳統文化中的節日風俗,并感受傳統節日帶給我們的美好體驗。

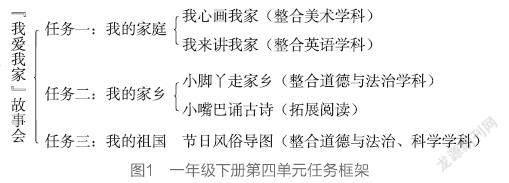

學生有著不同的生活經驗、知識儲備和思維方式,但學習都是從已知走向未知。用“家”字組詞,篩選出“家庭”“家鄉”“國家”三個詞語,從這三個詞語感受到“家”的概念—有小家也有大家。生活中無論是小家還是大家,學生都能感受到家的溫暖和關懷。講故事是低段兒童喜聞樂見的一種學習形式,家人是他們最熟悉、最喜愛的人。從學科特點出發,教師自然就想到讓學生拿起手中的畫筆,將對“家”“家人”的愛流淌于筆尖;讓學生勤于觀察,講出日常生活中的點滴之情,從而確定“‘我愛我家’故事會”為這一單元綜合化教學的任務情境(見圖1)。

教師進一步研讀教材,依據教材特點統籌單元主要教學內容,進行結構化設計(見圖2)。

學生在學文中識字和朗讀。《靜夜思》《夜色》都是借月說情,表達的情感雖有不同,卻都是圍繞“家”表達愛,可以分中有合,同時借古詩學習積累、誦讀思鄉古詩。語文園地“識字加油站”讓學生在游戲中識字,在游戲中感受家人、同學之間和諧的情誼;散文《彩虹》展示了另一種生活場景,雖說是想象,卻極符合孩子的心理特點。《端午粽》反映出家人之間濃濃的親情,圍繞“家”的傳統文化,搜集傳統節日風俗,用思維導圖呈現,注重對學生的思維訓練;與《尋隱者不遇》對比朗讀,感受不同體裁不同生活情境下表達思念情感的不同方式。

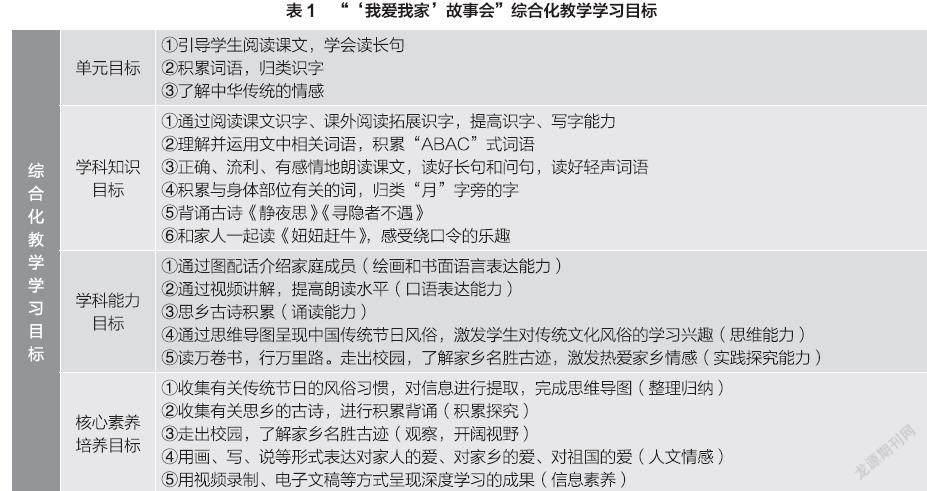

同時,基于圖1的任務框架,提出以下學習活動目標(見表1)。

二、“沉浸+學科融合”的綜合化教學過程是深度學習的標志

從本質上說,深度學習是一種高度沉浸、持續深化、不斷擴展延伸的學習方式。要使一年級的小學生能沉浸在學習之中,就要確保教學活動圍繞單元知識這個核心。在教學過程中,教師以語文學科聽、說、讀、寫、思能力培養為核心,融合美術、英語、道德與法治、科學等學科知識,從“家庭”“家鄉”“國家”三個層面開展活動。

活動一:交流家庭成員及家人趣事

學習《夜色》《彩虹》《端午粽》,圍繞“家庭”這一層面,聯系生活實際,讓學生談論家庭成員及與家人有關的故事,通過小組交流,表達對家人的愛。通過此環節的學習,鍛煉學生的口語表達,為寫話積累素材,課后完成“全家福”的繪畫,并配上一兩句話,寫出自己與家人的故事,培養寫作能力。

活動二:交流思鄉古詩表達愛家情

學習《靜夜思》,由思鄉的古詩拓展開來,形成“1+X”的知識積累。在積累的基礎上,多種途徑識字,注重誦讀能力培養。課外通過“小腳丫走家鄉”,了解家鄉名勝古跡,注重實踐活動,開闊學生眼界。

借助《端午粽》,圍繞“國家”這一層面延伸,學生以小組為單位,搜索相關傳統節日的風俗,通過梳理,按時間順序交流傳統節日風俗。在知識分享中,拓展知識儲備,增加識字量。最后用思維導圖的形式呈現,感受中國文化的魅力,激發愛國情懷。

三、“建構+合作探究”的綜合化學習過程是深度學習的意義

傳統接受式教學中,學生總是對教師的教學有很強的依賴,思考的問題來自教師,標準答案來自教師,不需要也沒機會思考知識的內在聯系與實際應用。于是,就有了人雖然在課堂,卻沒有“學習”的產出的結果。

本課例的執教老師具備較強的知識整合能力,在從“我心畫我家”開始的一系列教學活動中,一步步培養學生的聽、說、讀、寫、思能力。學生經歷了“明確任務—課堂學習—觀察生活—資料收集—小組合作—實踐創作—成果匯報”的學習過程,對“家”的感知在繪畫中初步顯露;在中英文介紹家庭成員中語言的意義建構得到落實;在“小腳丫走家鄉”“小嘴巴誦古詩”中對有關西安古跡和唐詩的收集、分類整理下,完成人文素養的培養及語言建構。最后,在學習成果分享會上,對“我愛我家”這一核心主題的表達,大部分學習小組都不約而同地從家庭故事說到學校故事,說到西安故事。顯而易見,學生對“家國”有了認同。

本學習活動有機整合各種學習資源,學生發揮小組協作探究能力,在觀察、搜索、誦讀、表達能力方面,能將多學科有機整合。他們先后呈現出豐富的學習成果:“我心畫我家”繪畫作品、“我來講我家”優秀寫話集、中英文講述家庭故事視頻、走出校園了解家鄉的“小腳丫走家鄉”照片作品、“小嘴巴誦古詩”視頻和節日風俗導圖等。學生思維的廣闊性、靈活性、深刻性、批判性得到了培養,學生信息整合、自我管理、交流溝通、評價反思、審美等各項素養得到發展。

四、“共享+體驗”式的綜合化學習評價設計助力深度學習

在面向深度學習的綜合化教學中,課題組破解只管對錯的紙筆考試或是讀讀背背的評價方式,努力使教學朝著多元化方向發展。基于活動培養學生綜合能力的學習目標,不僅要著重考查學生的學科綜合運用能力,還要考查學生的探究精神、合作態度與人文素養。在活動過程中執教老師即時性評價和延緩性評價交替配合使用。即時性評價能給學生以及時的肯定和認同,帶給學生愉快的體驗;延緩性評價又能促使學生反思,幫助學生產生進步的成就感。評價的主體由教師擴展到校外指導、同學、學生本人、家長,以及學習活動中的被訪問者、建議者等。

綜上所述,基于單元的綜合化教學,是在真實的生活情境中尋找篇與篇的聯系,在單元中尋找篇與篇的共性與差異,使每個學習內容被任務串聯起來,讓知識與知識不再零散,從而指引學生在生活中學習,幫助學生學會運用知識解決問題。學生通過小組對作品進行討論評比、資源共享,既培養了多元能力,使他們獲得深度發展,又提升了核心素養,使他們形成正確價值觀。

本文系2020年度陜西省規劃課題“面向深度學習的小學語文綜合化教學的研究”(課題立項號:SGH20Y0178)的階段性研究成果。

(作者單位:1.陜西省西安市雁塔區第五小學;2.陜西省西安市新城區后宰門小學)

責任編輯:趙繼瑩