西學東漸與民意調查在中國的學科預備

摘要:清末民初,社會學傳入中國,調查之風在各地興起。中國早期的調查大多集中在社會狀況與自然資源等客觀領域,今日研究者也主要關注這一層面。然而,有可能是西學東漸發展初期學科邊界不明導致內涵延伸,“社會調查”被拓展至社會心理等主觀領域。與此同步,心理學被移植到中國,并在早期心理學家努力下,中國心理學獲得長足發展。由于社會學重視調查,所運用的統計學方法為民調學者采納,心理學注重測驗,致力于探求社會及個人的心理及意愿,“調查”與“測驗”結合,加之近代國人對已在國外流行的民調價值與方法論的認識接納,民意調查在中國的興起遂完成了起碼的學術鋪墊與學科預備。

關鍵詞:西學東漸;民意調查;學科準備;社會學;心理學

DOI: 10.13734/j.cnki.1000-5315.2023.0713

民意調查(public opinion poll),簡稱“民調”,是運用科學方法及數據統計手段,搜集、整理、統計并報告公眾輿論,測定輿情及其變化的有組織的社會活動。民調在近代中國興起經歷了一段時間相關學科理論及應用方法的基礎準備,而社會學及其調查方法的傳入以及心理學尤其是心理測驗方法的本土移植,成為近代中國民調興起的重要學科鋪墊。辛亥革命之后,新建立的民國政府標榜尊重民意。在此語境下,國人開始關注并認同國外民意調查的理論方法,具有近代特征的民調應運而生。

從1922年8月首次舉辦算起,民意調查在中國已走過整整100年的歷程。迄今為止,有關社會學及心理學傳入中國的研究可謂成果豐碩,貢獻良多,但相關研究大多在自身學科的認識維度內展開,未能形成關于這兩個學科理論方法與民意調查在中國興起的因果關系的認知的成果。鑒于民意調查具有跨學科性質,本文嘗試探求社會學、心理學與早期民意調查在理論及方法上的關聯,從學科預備維度探明民意調查在中國興起的學術與技術條件(目前尚未見到有關民意調查在中國興起的學科預備方面的專門文論,與此相關的社會學、心理學傳入中國以及社會調查方面的論著卻為數甚多。就社會學而言,閻明《中國社會學史:一門學科與一個時代》(清華大學出版社2010年版)、李景漢《實地社會調查方法》(北平星云堂書店1933年版)、李章鵬《現代社會調查在中國的興起(1897-1937)》(西苑出版社2021年版)等書,為本文提供了有益的學術信息;就心理學而論,燕國材《中國心理學史》(浙江教育出版社1998年版)、葉浩生主編《西方心理學的歷史與體系》(人民教育出版社2014年第2版)、劉毅瑋《西方心理學的傳入與中國近現代心理學科的發展》(河北大學教育學2006年博士學位論文)、張耀翔《中國心理學的發展史略》(張耀翔《心理學文集》,上海人民出版社1983年版),最具參考價值。此外,佐藤彰、鈴木榮、船津好明《民意調查》(周金城、張蓓菡譯,中國對外經濟貿易出版社1989年版),提供了民意調查的方法論參考。)。

一 社會學傳入及其對中國民調興起的方法啟示

民意調查是近代各類調查中的一類,偏重主觀的公共輿論與社會心理探求,方法上與客觀的社會狀況調查相通。國外有關調查的歷史可追溯到古代,但對民意調查產生直接影響的社會調查卻是近代的產物。塞列根曼(Edwin R. A. Seligman)主編的《社會科學百科全書》(Encyclopaedia of the Social Sciences)認為,社會調查產生于現代,無傳統與現代之分(Edwin R. A. Seligman, ed., Encyclopaedia of the Social Sciences, vol.14 (New York: Macmillan Company, 1934), 162.)。其立論前提顯然是,沒有現代科學方法的調查算不上嚴格意義的社會調查。

從方法論立場觀察,民調與社會學有著密不可分的關系,社會學在民調的發展中起到重要的理論基礎與方法論指導作用,對民調的學科支撐十分顯著。

1838年,法國哲學家奧古斯特·孔德(Auguste Comte)在《實證哲學》第4卷中首次使用“社會學”一詞,奠定了社會學的學科基石。孔德以拉丁文socius(聯盟,伙伴)和希臘文logos(學問、真理)合成法語詞匯sociologie這一新詞,以闡釋其意蘊,其漢譯文就是“社會學”,試圖以科學的調查方法研究人類的群體行為和組織結構,揭示人群間的對立與沖突,探求社會運行的一般法則,以便從學科立場為建立公正有序的社會作出貢獻(孔德認為,人類對各種自然現象已經有了分科研究,形成了不同的專門學問。與這些學問相比較,人類社會組織最復雜,研究社會現象的學科也應該最精深。因此,社會學應當建立在其他學科之上,成為充分利用其他學科研究成果的“科學之王后”(queen of sciences),這意味著社會學從一開始就具有不同學科元素的綜合性。參見:閻明《中國社會學史:一門學科與一個時代》,第2頁。)。

清末民初,社會學開始傳入中國。董家遵認為,章太炎和嚴復是中國的“社會學先鋒”(董家遵《清末兩位社會學的先鋒:嚴幾道與章炳麟》,《社會研究》1937年第1卷第3期,第1-7頁。)。賀麟論嚴復的翻譯,曾將嚴譯《群學肄言》列入“社會學”門類(賀麟《嚴復的翻譯》,《東方雜志》1925年第22卷第21期,第76頁。),視嚴復為中國最早接觸西方社會學的中國學者之一。孫本文認為,譚嗣同1896年在其所著《仁學》中最先采用“社會學”一詞(孫本文《當代中國社會學》,潘公展、葉溯中主編《當代中國學術叢書》,南京勝利出版公司1948年版,第5頁。),雖未具體闡述社會學的內容,但提示學者研究“仁學”須精通社會學,可見他對社會學已有相當深的認知。許仕廉指出,嚴復1897年開始翻譯、1903年交上海文明編譯局出版的斯賓塞《群學肄言》(The Study of Sociology)譯本,是“西洋社會學輸入中國的起點”(許仕廉《中國社會學運動的目標經過和范圍》,《社會學刊》1931年第2卷第2期,第4頁。 )。在姚純安看來,所謂“群學”,乃社會學在中國最早的譯名(姚純安《社會學在近代中國的進程1895-1919》,生活·讀書·新知三聯書店2006年版,第38頁。按:姚氏所言有理。事實上,費孝通已意識到該書對社會學在中國傳播的作用,指出嚴復之所以翻譯該書,是因為“他似乎已洞察到思想在社會演進中的關鍵地位。西方文化的勃興從表面上看是它的堅甲利兵,而其科技的基礎實在還是19世紀的啟蒙思想,而《群學肄言》即是其中的一塊基石”。參見:費孝通《略談中國的社會學》,《社會學研究》1994年第1期,第2-3頁。),他亦認同嚴復為社會學在中國的最早傳人。有學者認為,1891年,康有為在廣州萬木草堂講學時,曾把“群學”作為學生“必修的經世之學之一”,因而康有為是將社會學學科引入中國的最早的學者(陳樹德《康有為和章太炎最先傳入社會學》,《社會科學》1981年第4期,第139頁。)。此外,還有各種不同說法,意見歧出。本文旨在研究近代中國民調,暫不深究誰是社會學最早的中國傳人,但至少可以這樣認為,通過章、康、譚、嚴等人,尤其是嚴復的努力,社會學在清末民初被引入中國,社會學的理論方法逐漸為國內學人認知。

隨著社會學傳入,相關學術機構紛紛成立。1922年,中國第一個社會學學術團體“中國社會學會”成立,同時創辦會刊《社會學雜志》;1926年,中華教育文化基金董事會社會調查部成立,1929年更名為社會調查所。與此同時,區域性的研究機構也開始出現,1928年,由孫本文、吳澤霖、吳景超等發起成立的“東南社會學會”,就是其中之一(楊雅彬《近代中國社會學》(上),中國社會科學出版社2001年版,第74頁。)。在這些社會組織和研究機構的推動下,社會學研究很快掀起熱潮。

社會學注重社會調查,對民意調查具有方法論的啟示。然則何為“社會調查”?早期社會學家的定義為:“社會調查是以有系統的科學方法,調查社會的實際情況,用統計方法,整理搜集的資料(包括制表繪圖,求得百分比,平均數等項),分析社會現象構成的要素。由此洞悉事實真相,發現社會現象之因果關系。”(李景漢《實地社會調查方法》,第11頁。)這一定義的時間是在1930年代初。其后,“社會調查”被不斷泛化,人們對調查的認知擴展到眾多領域。到1980年代,社會學家米勒(Willian M. Miller)驚訝地發現:“‘調查一詞已被廣泛使用,可以借指任何數據搜集或評估的方法。”(William L. Miller, the Survey Method in the Social and Political Sciences: Achievements, Failures, Prospects (New York: St. Martins Press, 1983), 6.)米勒所謂的“廣泛使用”,包含探究民意,即主觀意愿調查領域的應用。

作為社會學研究的重要手段,社會調查很早就受到國人重視。1914-1915年,北京社會實進會對302個洋車夫生活狀況的調查,有可能是中國最早的社會底層生活調查(William L. Miller, The Survey Method in the Social and Political Sciences: Achievements, Failures, Prospects, 68. 按:該書在論述“社會調查的興起”時,將1920年代初界定為社會學者“在中國開始小規模的社會調查”,似缺乏時間上的前后照應。)。之后,各式各樣的調查層出不窮,接踵涌現,不僅新聞媒體、學者、學生從事社會調查,政黨、政治家也追尋時髦。在革命年代,國、共兩黨競相從事社會調查,作為制訂政策和政治路線的依據,“沒有調查研究就沒有發言權”,成為很多政治實踐家的口頭禪。1930年,中國社會學社成立,成為“中國社會學成長里程碑”(費孝通《略談中國的社會學》,《社會學研究》1994年第1期,第3頁。)。在學會推動下,大量社會學著作出版,將社會學在中國的發展推上較高臺階,包括費孝通在內的中國早期社會學學者及早期從事民調與民調研究的學者,都是在這一學術環境中成長起來的。

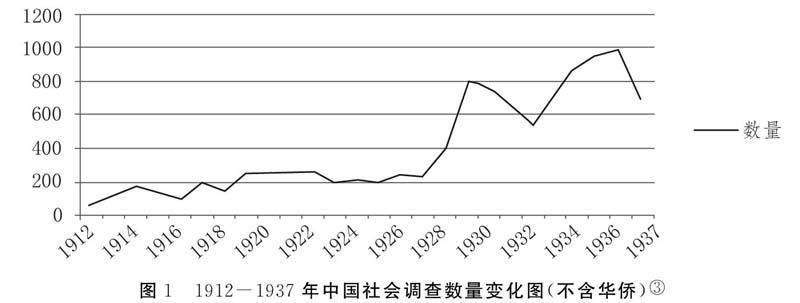

從1912年到1937年間,中國的社會調查逐漸增多,據民國期刊數據庫提供的信息,總數多達10474次,調查范圍遍及東北、華北、西北、華東、東南、中南和西南七大區域30個省區,包括區域、跨區域甚至全國性調查,調查內容涉及社會、經濟、文化教育、法政、健康醫療、疆域地理以及“概況與綜合”七大門類。學人李章鵬根據所掌握的數據,繪制了1912年至1937年中國社會調查數量變化圖(見圖1),具有一定參考價值。

由圖1可知,清末民初,隨著西學東漸,西方社會學及眾多相關學科傳入中國,社會調查作為認識社會的工具被國人接受,并在1920年代末及1930年代初、中期掀起兩次社會調查熱潮,1936年的社會調查接近1000次,可見其盛況。

社會調查的廣泛興起,為民意調查在中國興起作出了重要的學科鋪墊。這突出地表現在方法論層面。英國社會學家邁克爾·曼主編的《國際社會學百科全書》,從方法論層面將“社會調查”詮釋為“運用有目的地設計的詢問方法搜集社會資料的過程”,強調調查中“要根據特定課題、使用問卷中標準化的提問,訪問從調查總體中抽取的樣本。調查取得的資料通常在編碼和校訂之后再進行定量分析,以便提供有關變量的描述性信息或尋求所研究的兩個或多個變量間的關聯或相關”(〔英〕邁克爾·曼主編《國際社會學百科全書》,袁亞愚譯,四川人民出版社1989年版,第639頁。)。不難看出,民意調查通過精心挑選的符合科學抽樣原則的樣本以窺見總體民意的方法,在邁克爾對“社會調查”的詮釋中已有十分完整的表述(國外社會調查中“隨機抽樣”方法的運用,參見:李章鵬《現代社會調查在中國的興起(1897-1937)》,第52-55頁。)。這揭示了社會調查與民意調查的方法共享。由于中國民意調查的出現晚于社會調查,兩者在方法上又出現如此高的耦合度,因而研究者有理由推斷,民意調查很大程度上是以社會學的發展為依托,在借鑒社會調查方法的基礎上,利用其他相關學科的學術與技術資源而逐漸發展起來的。

二 心理學發展對中國民調興起的學科支撐

有可能是科學發展初期學科邊界不明導致內涵延伸,早期社會調查被拓展至社會心理與民眾意愿等主觀領域,以至近代國人的“社會調查”對象不僅包括客觀的社會狀況與自然資源,還把“刺取輿論,或征集文卷,以求事物之實情”視為“調查”的重要內涵(方毅等編校《辭源》上冊,上海商務印書館1915年版,酉集言部第40頁。)。中國社會學的重要開創者孫本文在梳理社會學發展史上不同流派時,曾將“注重社會的心理因素者”單獨作為一個流派,并稱國內社會學者中重視心理因素者有吳澤霖、胡鑒民及他本人等(孫本文《當代中國社會學》,潘公展、葉溯中主編《當代中國學術叢書》,第239頁。)。在當時不少學者心目中,構成輿情及心理調查重要學科基礎的是心理學,尤其是其子學科(sub-discipline)社會心理學。雖然今日學者已將社會學與心理學做了此疆彼界劃分,楚河漢界判然兩別,社會心理學者也罕聞討論民意測驗問題,但近百年前,正如社會學與人類學界限在學者認知中一度不明一樣(費孝通《關于人類學在中國》(1993年8月9日),《費孝通全集》第14卷,內蒙古人民出版社2009年版,第263-264頁。),社會學與心理學也嚴重交叉,民意調查在很大程度上被認為是對心理尤其是社會心理的探尋(1922年,北京高師在張耀翔主持下進行的民意調查就是以“心理測驗”為名,詳見后文討論。)。因而,學人在討論近代民調的學科支撐時,沒有理由將心理學及其在中國的早期發展棄置不顧。

“心理學”(psychology)一詞系由古希臘詞匯“靈魂”(psyche)和“知識”(logos)兩個詞合成,最早出現在16世紀,據說是菲力普·梅蘭契遜在《靈魂論》一書中首創,后來魯道夫·高克萊尼斯使用拉丁文“心理學”(psychologia)為其著作命名,但真正讓“心理學”概念被人們廣為接受的是沃爾夫,他在《經驗心理學》和《理性心理學》中首先使用德語“心理學”(psychologie)一詞,后來魯斯齊首先使用英語“心理學”(psychology)一詞( 葉浩生主編《西方心理學的歷史與體系》,第63頁注①。)。關于“心理學”的定義,美國心理學家威廉·詹姆斯的界說較為經典:“心理學是關于心理生活的現象及其條件科學”,他認為心理與意識相關聯,而意識的功用在于指引有機體適應環境;由于意識有流動性,他以“思想之流、意識之流或者主觀的生活之流”對其加以描述(威廉·詹姆斯《心理學原理》(全新譯本),郭賓譯,中國社會科學出版社2009年版,第1、244頁。)。經過詹姆斯等人的界定與闡釋,“心理學”成為研究心理現象及其發生規律的科學。

就中國而言,有學者認為,中國雖未發展出現代意義上的心理學,但漢字包含傳統文化對“心理”認識的基本元素,每個帶“心”部的漢字,從漢字“表意”立場觀察,都有豐富的心理內涵,是中國傳統文化的一個特點(劉毅瑋《西方心理學的傳入與中國近現代心理學科的發展》,第28-42頁。)。移植到中國的佛教文化,也被認為有類似表征。這些認知不免牽強。盡管中國傳統世俗和宗教文化包含有某些心理認知元素,卻都與現代心理學差距甚遠。

作為現代西學的一個分支,心理學于19世紀末被引進到中國。1897年,孫家鼐編印《續西學大成》,劃分西學門類書籍,列出 18 種書目,其“文學”類中,《心智略論》、《心學公理》等書赫然在目,說明當時學界已把心理學作為“文學”學科對待。當然,并非所有人都認同這種帶有官方色彩的分類。1898 年,康有為刊印《日本書目志》,按照“學科”分類,將日本書目分成 15 個門類,心理學被列入“格物學科”,即今人所謂理學門類(劉毅瑋《西方心理學的傳入與中國近現代心理學科的發展》,引言第4頁。)。這一分歧,或與心理學在一定程度上帶有文理交叉學科性質有關,姑置不論。

中國第一部用漢文撰寫的心理學著作,是江蘇師范學堂使用的《心理學》,由江蘇寧屬學務處于1906年出版。次年,王國維翻譯的霍夫丁著《心理學概論》(Outlines of Psychology),交商務印書館出版。這既是商務印書館最早出版的心理學著作,也是中國首部漢譯心理學著作(張耀翔對此頗為感慨。他寫道:“最奇者,王為國學大家,何故對西洋心理學感覺積極的興趣?……便是由‘性善性惡的討論引起的。他有一時期很注意這問題。他見古來論性的多反對矛盾,因斷定性為超出吾人知識以外者。這種議論,從前論性的人都未道過。他生在現代,有機會和新學接觸。他注意西洋心理學,不過將早年已注意的問題轉個方向研究罷了。兼究中西心理學者,以王為最早。可惜他晩年的興趣不在這一方面,不然,融合古今、貫通中外心理學之偉業,或已由他發動了。”參見:張耀翔《中國心理學的發展史略》,張耀翔《心理學文集》,第215-216頁。)。

在中國心理學及民調學的學科發展史上,張耀翔是一位關鍵人物。張耀翔為湖北漢口人,1913年考上清華學校,插班高等科三年級,兩年后由清華保送赴美留學,先后就讀安麥斯大學和哥倫比亞大學,獲心理學碩士學位。他酷愛心理學,視之為“我的宗教”(任思蘊《張耀翔:以心理學在中國的普及為業》,《文匯報》2020年12月27日第26726號,第4版。)。在張耀翔和國內心理學界同仁共同努力下,中國的心理學以及與此相關的民意調查得以起步。被一些學者視為“中國首次民調”的北京高師1922年校慶期間的“心理測驗”,就是由張耀翔主持舉辦的(持此觀點的喻國明教授論述說,1922年11月14日,北京高等師范(即今北京師范大學)召開成立14周年紀念大會和成績展覽會,在張耀翔主持下,該校心理學研究室就當時的若干時政熱點問題對來賓進行了一項民意測驗,測驗結果在《晨報》上公開發表,“這是我國首次關于民意測驗結果的報道”,此后,“類似的民意測驗便不斷出現”。參見:喻國明《解構民意:一個輿論學者的實證研究》,華夏出版社2001年版,第14頁。),他也因此成為中國民意調查最重要的開創者與實踐家。他對心理學及民調學的突出貢獻主要表現在以下四個方面。

1.成立心理實驗室,研究社會心理與民意。張耀翔回國后的第一件事是籌建北京高師心理實驗室,時間大概在1920年。實驗室可容納10人進行心理測試,張耀翔將他從國外帶回及陸續添置的儀器放置其間,“裝滿了兩個玻璃柜”。 他曾表示:“這個心理實驗室要算中國很早的一個。”他沒說他的實驗室是中國最早成立,應該符合事實。因為與張耀翔創辦心理實驗室同時,南京高師也同樣有心理實驗室的創建。1940年,張耀翔曾回憶說:“1920年是中國現代心理學史上一個重要年份。是年南北兩高等師范同時成立心理實驗室,到今年整二十年。中央大學原為南高師所改組,刻正慶祝其事,并出紀念特刊。”(張耀翔《中國心理學的發展史略》,張耀翔《心理學文集》,第216頁。)相比之下,1917年,陳大齊在北京大學創建的心理實驗室,更有可能是中國首創(劉毅瑋《西方心理學的傳入與中國近現代心理學科的發展》,摘要第4頁。)。然而,無論是否首創,南、北數個不同心理實驗室的成立,為心理學的學科建設奠定了試驗研究的基礎,則無可爭議。

2.組建心理學會。1921年夏,借南京高師舉辦暑期教育講習會之機,由學員簽名發起成立中華心理學會,邀請心理學教授參加,并在南京高師大禮堂開成立會,通過簡章,選舉張耀翔為會長兼編輯股主任,陳鶴琴為總務股主任,陸志韋為研究股主任,廖世承、劉廷芳、凌冰、唐鉞等為指導員,邰爽秋、吳定良、戴應觀、胡昌才等為干事,并議決總務和研究兩股辦事處設在南京高師,總會及編輯股辦事處設在北京高師。這是中國第一個心理學學術機構。1936年,中國心理衛生協會在南京成立。同年,上海心理學教授發起成立兩個組織:一為公開心理學講演會,成立后曾假青年會大禮堂作系統講演10次,總題為“心理學與人生”,演講人為心理學的10位教授,聽眾始終踴躍;二為校際心理學辯論會,參加者有暨南、光華、復旦及滬江四校教員,共比賽兩次,成績都很好。此外,旅滬西人于1939年成立上海心理衛生協會,講授精神病學,并設問題兒童診察所,一些中國心理學者曾加入該會。(張耀翔《中國心理學的發展史略》,張耀翔《心理學文集》,第223頁。)

3.創辦心理學專業期刊,并整理編成《心理學論文索引》一書。自南京參加中華心理學會成立會返京后,張耀翔一面安排編輯部邀約專家擔任撰述,一面商請上海中華書局出版發行,在陸伯鴻、左舜生等人熱心贊助下,經四個月籌備,1922年1月,中國第一種心理學雜志《心理》在上海面世,學界耳目為之一新。 張耀翔頗為自豪地說:“吾雜志總算占先,在東方堪稱為最早的了。”《心理》雜志共出14期,發表論文150篇,計140萬字。1922年,張耀翔在《心理》雜志創刊號上刊載的《中國學者心理學之研究》一文,收錄該刊論文題目、出處、作者姓名及內容提要,連同以往16種著名雜志關于心理學的論文,凡113篇,編成索引并摘要介紹;后又通過繼續調查,截至1931年已將調查的雜志擴增至67種、論文作者431人,共計論文851篇,并整理編成《心理學論文索引》一書,為學者研究心理學提供了極大便利。

1935年,中央大學《心理半年刊》出版,由艾偉主編,這是中國第二種心理學雜志。1936年,大夏大學出版《心理季刊》,章頤年主編;北平出版《中國心理學報》,陸志韋主編。(當時的心理學專家如陸志韋、陳鶴琴、廖世承、謝循初、艾偉、陳大齊、曾作忠、樊際昌、趙演、沈有乾、莊澤宣、余家菊、朱君毅等都曾參加撰述。參見:張耀翔《中國心理學的發展史略》,張耀翔《心理學文集》,第217頁。)這些心理學研究期刊的創辦,為心理學,也為基于心理學的民意調查,提供了學術交流和成果發表的平臺。

4.出版心理學著作。1922年以后,中國出版的心理學專書漸多,至1927年每年平均約出版7種;1928年至1937年全面抗戰前,平均每年約出版12 種;即便在日本全面侵華、國家社會極端艱難的1939年也出版了9種;截至1940年8月,中國共出版心理學著作311種。通過調查整理,張耀翔于1940年出版了《中國心理學的發展史略》一書,成為這一系列著作的集大成者。他分析指出,這些著作分編著與翻譯兩類,編著類約占55%,翻譯類占45%;以科目計,所出著作中教育心理最多,共64種,包含學科心理10種、約占全部18%,心理測驗次之,包含心理統計。(另據張耀翔統計,截至1931年,中國學者共發表心理學論文851篇,散見于67種定期刊物內,其中編著類約占4/5, 翻譯類占1/5;1932—1937年所發表者,雖續有記錄, 惟不完全;戰后雜志多歸停頓,縱有少量出版,也因流通不暢,只好暫置不論。參見:張耀翔《中國心理學的發展史略》,張耀翔《心理學文集》,第217、221頁。)

對民意調查的興起而言,心理測驗(psychometric tests)尤為關鍵。首次將其方法傳入中國的可能是心理學者克雷頓(Creigton)。克氏于1915年來華,曾在廣東用機械記憶、條理記憶、交替、比喻等心理測驗法試測500人,這是目前所見心理測驗最早輸入中國的記錄。1918年來華的華爾科特(Wollcott),在任清華學堂講席時,曾用修正后的“比納智力量表”(Binet Intelligence Test)測試該校四年級學生。受外國學者影響,1920年,廖世承、陳鶴琴在南京高等師范學校任教,嘗試用心理測驗法測試考生,并開設測驗課程,合編《智力測驗法》一書,雖偏重智力測驗,但使用的測驗方法,為民調提供了有價值的技術參考(燕國材《中國心理學史》,第650頁。按:克雷頓(J. E. Creigton),美國人,生于1861年,美國心理學會的創始人之一,1902-1903年曾擔任美國心理學會主席〔參見: “Obituary: Prof. J. E. Creigton,” Nature (November 15,1924): 724〕。但有關克雷頓來華從事心理測驗一事,目前僅見國內中文著作言及,國外文獻未見記載。故燕國材書中的Creigton,是否就是美國心理學教授J. E. Creigton,還有待查證。)。

在心理學及其測驗方法傳入中國并獲得一定發展的背景下,民初社會曾發生過三次有關心理問題的“論戰”(這三次心理論戰為:1.心靈論戰,參加者有陳大齊、陳獨秀、易乙玄等,其意見在《新青年》發表;2.本能論戰,參加者有郭任遠、李石岑、嚴既澄等,其意見在《東方雜志》、《教育雜志》及《學燈》發表;3.測驗論戰,參加者有張師石、陸并謙等,論戰各方意見在《學燈》上發表。參見:張耀翔《中國心理學的發展史略》,張耀翔《心理學文集》,第222頁;燕國材《中國心理學史》,第646-651頁。)。其中,第三次即1923年的“測驗論戰”,與民意調查有明顯的方法論關聯。通過論戰,國人對心理學以及心理測驗的認知得以深化。民國時期產生過重大影響,成為后來民意測驗典范的北京高師1923年民調,以“心理測驗”命名(張耀翔《高師紀念日之“民意測驗”》,《民國日報·覺悟》1923年1月14日,第4張第1版。),亦說明心理學與民意調查的學理與方法論關聯。

上述種種,共同構成中國民調得以問世,并逐漸朝著專業化、職業化門檻邁進的重要學科基礎和方法論前提。在民調孕育過程中,不同學科交叉融合至關重要。由于社會學重視調查,心理學注重測驗,“調查”與“測驗”結合,民調的基本手段得以具備,加之早已傳入中國的現代統計學作技術支撐,民意調查在中國的興起遂初步完成了學術鋪墊與學科預備。

三 近代國人對民意調查的認知與接納

需要進一步探討的是,近代國人對民意調查的認知程度如何,囿于傳統的國人能接納民調這一舶來品嗎?回答這一問題,需依賴歷史文獻。但是,目前所見國人對民調認知的文獻不多,僅有的一些也并不一定是作為中國民調興起的前期思想學術鋪墊面世,而是在民調已然興起后的推廣普及過程中,為讓更多國人認知民調內涵并參與民調而加以介紹的。其內容包含三個方面:一是分析民調與推進現代民主政治的關系;二是介紹民調的方法;三是記述包括民調機構在內的國外民調概況。盡管文獻數量偏少,但聊勝于無,謹述論如下。

(一)對民調與民主政治關系的認知

近代國人的民調知識大多來自國外,故論及國內民調往往首先提到國外,而英、美等國舉辦的各種民調,尤其是大選民調及其理論方法,又每每成為當時國人效法的“楷模”。

1923年1月,控制北京政權的直系軍政領袖宣布年內舉辦大選。為探測民意,東南大學成立總統選舉委員會,舉辦總統“草選舉”(straw vote)。為表明宗旨,委員會發表《舉行草選舉宣言》,開篇即介紹“草選舉”在國外的實施情況,稱西方國家每當大選之際,在校學生紛紛舉辦“草選舉”。所謂“草選舉”,乃選舉前的民意測驗或模擬選舉。測驗之時,各政黨已推舉出總統候選人,開始競選。各政黨為贏得“草選舉”,八方運動,學校成為重要游說對象,校內競爭之烈,儼如黨爭。舉辦者宣稱,“草選舉”的結果不僅可展示部分民意,也可引起一般民眾對國家政治的興趣,“意良而法至善也”(《東南大學選舉總統詳記(云驥自南京寄)》,《民國日報》1923年1月22日,第1張第2-3版。)。因為有此認知,東南大學的總統草選舉,基本仿照美國校園的大選民調方式進行。

1946年底,在當局宣稱推行憲政,即將舉辦“國大”代表選舉的背景下,《上海文化》刊載《美國的民意測驗》一文,介紹美國的選舉民調與民調機構,該文指出:美國此次參眾兩院議員選舉,又使民意測驗的工作非常地活躍起來。在過去十年中,民意測驗已逐漸成為一個重要工作。它推測選舉結果,測驗人民對各種問題的意見,如同正式選舉投票一樣成為美國民主的特色之一。有幾百個組織為確定美國人民對當前諸問題的意見,設立民意測驗的永久性機關。這些機關有的僅及全州,有些則具有全國性規模。用投票方法測量民意趨勢,被認為是一種科學。美國最著名的民意測驗機關是蓋洛普民意測驗所,該所于1935年成立。當時,洛克菲勒基金會捐款給普林斯頓大學,蓋洛普民意測驗所遂得以成立,致力于研究投票程序和投票結果。另一類組織似為“全國民意研究所”,系菲爾特基金在但維爾大學建立。(資料室《美國的民意測驗》,《上海文化》1946年第11期,第65頁。)

不僅如此,國人對國外民意研究所通過民意測驗探知民眾對國家性質的認知也曾發生興趣。1947年初,《民意》月刊發表文章稱,國外一家民意研究所及其在法、荷、瑞典及挪威分所鑒于各國對“民主”解釋分歧,舉辦了一次有多國民眾參與的民意測驗,以了解被調查者對民主政制的解釋及何者屬民主國家。測驗結果顯示,多數被調查者投票認為英、美、瑞士、瑞典系民主國家,蘇聯、南斯拉夫、波蘭、西班牙等得票較少。在答復何為民主時,多數被調查者認為民主系人民主持政府,或人民有權決定主持政府之人,各反對黨有表示意見之自由及作政治活動之權利;有部分人認為民主即自由,尤其是言論及集會自由;還有一部分人將民主解釋為平等,即無種族、階級或團體歧視或分別。(本刊資料室輯《國際政治動態:民意測驗 解釋民主》,《民意》(福建永安)1947年第6卷第1/2期合刊,第13頁。)

受國外選舉政治和民意調查的影響,1948年,在國民政府總統、副總統選舉前夕,《現代農民》雜志將民意測驗作為表達對現實政治認知的工具,借以表示對國民黨政權的不滿,聲稱:“國家是人民的,國家的事體,本應由人民大家來解決,然而中國的真正老百姓的意思卻從來無從表現。本刊的讀者概是一些居住鄉村,純潔而無黨派偏見的人民,因此我們相信,如果由本刊來舉辦一個民意測驗,一定可以得到比較真確的民意。”(《鄉下民意測驗結果》,《現代農民》1949年第12卷第1期,第13-14頁。)在大選期間,《中國新聞》曾舉辦“草選舉”,將“民意”的自由表達上升到公民“義務與權利”的高度(《本刊舉行民意測驗 希望讀者踴躍參加:誰當大總統?》,《中國新聞》(南京)1947年第1卷第7/8期合刊,第7頁。),可見其對民調與現代政治關系的認知。

(二)對民意調查技術手段的認知

從1922年開始,民調在近代中國經歷了27年的發展。隨著民調逐漸推廣,近代國人不僅對其政治價值予以認同,對民調技術手段的認知也有大幅提升。

1949年1月,余日宣在《民主的工具:民意測驗》一文中對民意調查技術做了分析,指出:“如果測驗民意,要得到相當的成功,對于命題,須注意下列四點:(一)問題須重要,有意義。(二)問題須切身,有利害關系。(三)問題所用字句,須清楚,須肯定,不多費思索,語義不容雙關。(四)問題須平衡,可以作比較,不得偏于任何方面。如測驗是用通信方法,人民愿彼此研究討論、交換意見,并非不可,但是寫答案時,不得直接或間接用脅迫的手段,更不得代作答案,或將答案寫好,請人署名,以表示贊成。”他還注意到國外一些民意測驗“甚不可靠”的現象,并以1948年美國的大選為例——“幾乎所有的測驗,都認為杜威當選有最大希望,而他竟落選”——作原因分析:(一)民調參與人數太少,不能代表多數;(二)參與者僅限于知識階級,或僅限于某種或某數種職業,不具有代表性;(三)參加的人把測驗當作兒戲,取笑他人,并非慎重其事。他進而強調,測驗即便成功,民意業已清楚表達,也不意味著當局必須采納或實行測驗結果。因測驗結果可分三類:第一類可行,如滬江大學民調,多數同學贊成提前大考,提前放寒假,提早開學;第二類需要考慮,或經過若干時間的籌備,始能實行;第三類只是投票人的一種愿望、一種表示,如此次滬江多數同學贊成聯合政府。盡管如此,他仍認為:“民意測驗,如辦得好,對于行政當局,是一種指南針。”(余日宣《民主的工具:民意測驗》,《滬江新聞》1949年1月12日第15期,第4版。)余氏所論,與近代民意調查學者反復強調的情況基本吻合。

最引人矚目的是,時人對國外民調趨于成熟期所用“抽樣法”基本原理和方法的分析介紹。前引《上海文化》刊載之《美國的民意測驗》一文指出:在美國,民意測驗所由全國性的專業機構管理,雇傭訪員,提出各種問題,征詢意見。這些訪員在總所聘用的心理學家、統計學家及其他專家指導下工作。調查問卷上的題目均精心設計,避免發生偏見。每個問題都經過心理實驗室的實驗后采用。問卷一經制成,便交給受過特別訓練的訪員。他們用這些問題詢問某一類采訪對象。采訪對象和問題一樣,精心擇選,務使他們能像“樣品”一樣代表全體。這些“樣品”在詳細研究戶口表、選民登記冊與家庭報告等文件后選定。研究表明,以100人作測驗對象,答案結果可能有15%的錯誤;以900人作對象,錯誤率為 5%;以10000 人為對象,錯誤率為1.5%,10000人以上,錯誤就減少到非常有限了。因此,最好的全國民意測驗選取的“樣品”總是在 1500 與 6000人 之間(具體數目視問題的性質而定)。測驗結果的匯集,10天即可完成;若用電報測驗民意,48小時便能得到準確的調查結果。(資料室《美國的民意測驗》,《上海文化》1946年第11期,第65頁。)

作者介紹的是被稱為“配額抽樣”(quota sampling)的調查方法。在1940年代,這一方法雖未發展到與隨機抽樣(random sampling)配合互補的成熟度,但也十分有效,在國外民調中不乏成功先例,是國外民調開始走向成熟的標志。文章對這一方法的介紹分析堪稱準確。可惜受國內外環境的影響,近代國人認識這一方法較晚,實踐中運用這一方法的民調罕有其聞,留下遺憾。(有關民調技術的比較分析,參看:佐藤彰、鈴木榮、船津好明《民意調查》第二、三章,第21-63頁。)

(三)對國外民調信息傳播、成果發布及調查經費來源的認知

就實質而言,民意調查乃公共輿論調查,英文的“民意”與“公共輿論”本是同一詞匯(public opinion),因而民調又與傳媒有密切聯系。前引《上海文化》刊載之《美國的民意測驗》一文,介紹美國的民調并推介蓋洛普公司出版的一本有關民意調查的著作,并引用蓋洛普的話說:“下列二件事實已使國事研究者滿意:(一)一國人民所關心的重要問題的新聞已在報紙上占有主要地位。(二)客觀的民意測驗報告與分析,足以加速民主的進展。”文章特別強調民調與傳媒的關系,指出:盡管民意測驗被認為是重要的民主設施,但它的成長“卻以新聞價值是賴”,遍及美國的民意測驗所為近百家報紙所支持,它們都有“公布測驗結果的特權”,這些報紙代表共和黨、民主黨與其他獨立政黨。不僅如此,作者還注意到民意測驗機構與教育機關的密切合作,稱后者已以大部分時間研究測驗技術,這是民意調查得以發展的重要支撐。

對于民意調查機構的成果發布、調查經費等,該文也作了介紹。關于成果發布,文章以著名的以其主持人埃爾莫·盧柏姓氏命名的民調機關為例指出,該機構調查研究結果的發表渠道為《幸福雜志》;關于經費,文章指出,1940年,克勞斯雷領導的選舉測驗的經費是由登載測驗結果的報紙負擔。(資料室《美國的民意測驗》,《上海文化》1946年第11期,第65頁。)

以上事實表明,隨著國人對民意調查的價值、意義與方法、組織的認知漸趨成熟,民調這一新生事物在中國的發育生長已具備重要的主觀條件。

四 結論

清季以還,隨著西學東漸全面展開,國人對源于域外的近代科學技術與思想文化的認知逐漸深化。在此過程中,社會學傳入中國,知識界開始接觸社會調查及其方法,調查之風在中國廣泛興起。

就對象而言,科學意義的調查(survey)被區分為客觀與主觀兩類。社會狀況與自然狀況調查,如人口調查、經濟狀況調查、資源礦藏調查等,均屬客觀類。此類調查興起后,很快蔚然成風。而一旦風氣形成,在社會學學科邊界未明的當時,勢必擴展到社會心理(social mentality)和公共輿論(public opinion)等主觀調查領域,后者即包含所謂“民意調查”。在中國,盡管民調稍晚于客觀類社會調查與自然資源調查出現,卻受到社會與資源調查的環境烘托和方法啟示。

近代民調的另一重要學科基礎是心理學。清末民初,心理學傳入中國。與社會學注重調查不同,心理學強調測驗,其早期發展,尤其是日趨成熟的心理測驗方法,為民調興起提供了技術支持。

1912年,中華民國建立,國家政制轉型,號稱共和民主的新政體平地而起。這一政體標榜實施憲政、主權在民、普遍選舉,賦予人民參與政治的權利,享有思想及個人意志表達的自由。受此激勵,國人的民主意識增長,對國家問題的自我訴求外顯。這促使其密切關注國家政治與國外民調,研究民調的基本理論和方法,分析國外民調的實踐及其變化,認同民調的價值與意義,初步具備了接納作為舶來物的民調的主觀條件。

在社會學、心理學等民調重要學科基礎及技術手段在中國基本發展成熟的背景下,在國人對民調已有一定認知的前提下,近代意義上的民意調查終于在中國落地生根。如本文開篇所述,中國近代最早的民調出現在1922年前后(參見:楊天宏《中國首次民意調查考》,《社會科學戰線》2021年第3期,第124-135頁。),距今剛好過去100周年。回顧其興起的歷史,具有學科總結與人文紀念的雙重意義。

Western Learning in China and the Disciplinary Preparation of Opinion Polls

Yang Mian

School of Business, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610101, China

Abstract: In the late Qing Dynasty and the early Republic of China, sociology was introduced to China, and the trend of investigation swept across the country. Early Chinese investigations were mainly focused on objective areas such as social conditions and natural resources. Today, researchers still mainly focus on this aspect. However, it is possible that the unclear disciplinary boundaries in the early stages of the spread of Western learning in China led to the extension of the connotation of “social investigation” to subjective areas such as social psychology. At the same time, psychology was transplanted to China, and with the efforts of early psychologists, psychology in China made significant progress. Due to the emphasis of sociology on investigation, the statistical methods used are adopted by pollsters. Psychology focuses on testing and aims to explore the social and personal psychology and wishes. The combination of “investigation” and “testing” and the acceptance by modern Chinese of the value and methodology of opinion polls popular in foreign countries have provided at least a basic academic foundation and disciplinary preparation for the rise of opinion polls in China.

Key words: Western learning in China; opinion polls; disciplinary preparation; sociology; psychology

[責任編輯:凌興珍]

收稿日期:2023-03-20

基金項目:本文系國家社會科學基金重點項目“近代中國的民意調查與民意”(18AZSO16)的階段性成果。

作者簡介:楊勉,女,四川成都人,四川師范大學商學院講師,E-mail: 1043900@qq.com。