高年級小學生孤獨感、自卑感與社交焦慮的關系研究

劉瀟荃 田歆悅 郭衛東 尹紅新

[摘要]本研究對高年級小學生孤獨感、自卑感與社交焦慮水平進行問卷調查,在調查結果的基礎上探究三者之間的關系,以進一步明確小學心理健康教育的關鍵點和著力點。本研究采集了某小學4-6年級624名小學生心理健康三項指標數據,通過統計分析顯示高年級小學生孤獨感、自卑感以及社交焦慮三者之間存在兩兩相關,三者之間有正向相互預測作用。

[關鍵詞]高年級小學生;孤獨感;自卑感;社交焦慮

一、研究設計

(一)研究的目的與意義

1.研究目的

通過探討高年級小學生孤獨、自卑感與社交焦慮的關系,對4-6年級小學生孤獨感、自卑感與社交焦慮的基本調查狀況進行調查,分析該現象產生的原因;對孤獨感、自卑感與社交焦慮三者之間的關系進行分析,探究其是否存在某種內在聯系。

2.研究意義

孤獨感、自卑感與社交焦慮是兒童在生活中容易體驗到的三種負性心理狀態,這三種狀態如果持續存在且不加以干預會影響兒童的心理健康,同時容易帶來異常行為問題。本研究將三者聯系起來,討論三個因素之間的相關性,并進一步明確三者之間的因果關系。通過對4-6年級學生全員數據采集和分析,有效發現高年級小學生在這三種心理狀態下的現狀,明確小學心理健康教育的關鍵點和著力點,進而為小學心理健康教育提供理論依據,有助于針對性地提升心理健康教育效果。

(二)研究對象

本研究對山西省某小學四到六年級小學生進行紙質問卷發放,選取某周五下午同一時間段面向全體學生發放650份問卷,實際收回649份,包括624份有效問卷和25份無效問卷,問卷有效回收率為96.15%。有效問卷中包括男生300人,占比48.08%;女生324人,占比51.92%。

(三) 研究工具

1. 兒童社交焦慮量表(SASC)

SASC量表主要用于評價3-6年級的小學生的社交焦慮情況,小學生的社交焦慮主要表現在害怕否定和社交回避兩個維度。

2. 兒童孤獨量表(CLS)

CLS量表中有16個條目是用來對小學生的孤獨感進行評價的,總分越高表示孤獨感越強。另有8個條目用來幫助受試者放松。

3. 自卑感量表(FIS)

FIS量表主要用于評價被試的自卑感。主要從總分、自敬、體能等六項對受試對象自卑感進行評價。

(四)統計分析

本研究通過SPSS.21.0對所收集的全部數據進行統計處理,采用統計描述、相關和回歸分析方法對數據展開分析。

二、研究結果

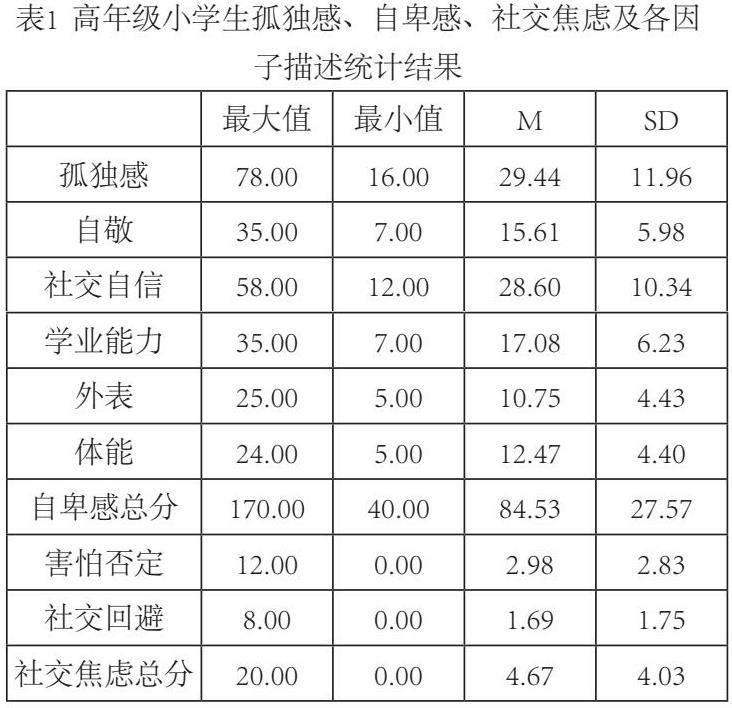

(一)高年級小學生孤獨感、自卑感、社交焦慮基本情況

由表1可以看到該校4-6年級小學生的孤獨感、自卑感和社交焦慮總分及各因子分情況。如表所示,該校4-6年級小學生孤獨感得分均值為29.44分,高年級小學生的孤獨感處于較低水平,但標準差較大,說明不同個體之間存在較大差異;被調查的小學生自卑感得分均值為84.53分,說明4-6年級小學生的自卑感處于中等水平,但進一步對比發現,總分相較其他因子分標準差大,反映受測學生間存在較大差異;被調查的小學生社交焦慮得分均值為4.67分,高年級小學生的社交焦慮處于較低水平,其中還有最小值為0的情況,說明有學生在日常生活沒有體驗過社交焦慮,或者說學生可能對自身社交焦慮的感覺閾限較高。

(二)孤獨感與自卑感的關系研究

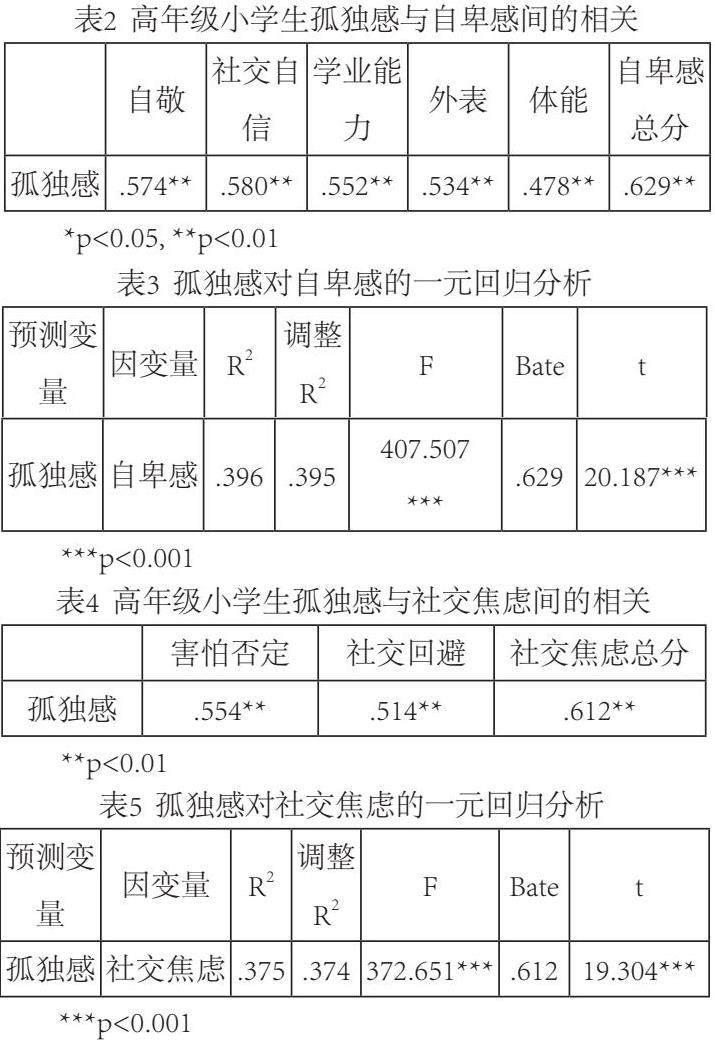

1.孤獨感與自卑感的相關研究

2.孤獨感與自卑感的回歸分析

將孤獨感作為預測變量,自卑感為因變量,分析高年級小學生孤獨感對孤獨感的單獨解釋力,結果如表3所示。孤獨感對自卑感的預測力為39.6%(R2=0.396,p<0.000)。

(三)孤獨感與社交焦慮的關系研究

1.孤獨感與社交焦慮的相關研究

高年級小學生孤獨感與自卑感的相關系數見表4。孤獨感與社交焦慮總分及各因子間均存在顯著正相關,即孤獨感體驗越強,社交焦慮也越強。

2.孤獨感與社交焦慮的回歸分析

將孤獨感作為預測變量,社交焦慮為因變量,探究孤獨感是否對社交焦慮有預測作用,分析高年級小學生孤獨感對社交焦慮的預測力,結果見表5。本次回歸分析表明,孤獨感對社交焦慮的預測力為37.5%(R2=0.375,p<0.000)。

(四)自卑感與社交焦慮的關系研究

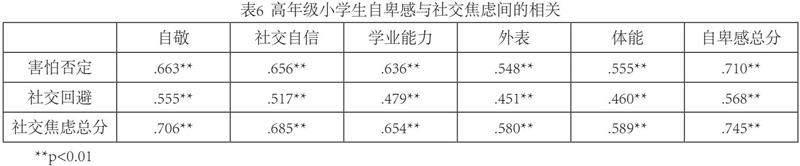

1.自卑感與社交焦慮的相關研究

高年級小學生孤獨感與自卑感的相關系數見表6。自卑感各因子與社交焦慮各因子間均顯著正相關,即自卑感體驗越強,社交焦慮越強。

2.自卑感與社交焦慮的回歸分析

將與社交焦慮存在顯著正相關的自卑感及各因子作為預測變量,社交焦慮為因變量,分析高年級小學生自卑感及各因子對社交焦慮的預測力,結果見表7。自卑感各因子自敬、社交自信、學業能力、外表、體能和總分對社交焦慮的預測力分別為49.9%(R2=0.499,p<0.000)、46.9%(R2=0.469,p<0.000)、42.8%(R2=0.428,p<0.000)、33.7%(R2=0.337,p<0.000)、34.7%(R2=0.347,p<0.000)和55.5%(R2=0.555,p<0.000)。

三、討論與分析

(一)高年級小學生孤獨感、自卑感及社交焦慮狀況的討論

1.孤獨感、自卑感及社交焦慮總體狀態討論

根據孤獨感量表結果分析,該學校四到六年級學生的總體孤獨感程度較低,但學生孤獨感之間存在較大個體差異。筆者猜測造成這一現象的原因可能是由于部分學生平時缺少父母陪伴或者朋友支持,因此孤獨感體驗較強。學生一旦產生孤獨的情感體驗,如果不加以干預,孤獨的感受則會伴隨其整個小學階段,對其生活和學習產生持續影響。

自卑感量表數據表明,學生總體自卑感程度較低,高自卑感學生只占極少數,學生心理健康狀況良好。學生在自卑感總分上存在較大個體差異,進一步解析發現,社交自信和學業能力上個體差異較大。自卑感的產生,很大程度上受他人對自己的評價、自己成功經驗等的影響,自卑感會影響學生生活的方方面面,從而需要學校和家長的積極關注引導,小學也是人格基礎逐漸形成的階段,降低自卑感有助于學生健康健全人格的培養。小學生自卑感包括學業自卑感、生活自卑和性格自卑感,三個自卑感的重要性依次為學業自卑感、生活自卑感和性格自卑感[1]。在開展針對小學生的心理健康工作時,要特別注意加強對自卑感較強的學生心理和行為干預,以防止兩級分化,從而進一步加劇學生之后學習生活中的自卑體驗。

兒童社會焦慮量表數據表明,學生社交焦慮程度高的學生人數較少,四年級到六年級學生的社交焦慮情況良好,學生的人際交往能力較好,可以很好地處理人際關系。這也間接反映了學校教育和家庭教育發揮的良好作用。

2.孤獨感、自卑感及社交焦慮間關系討論

該校4-6年級小學生孤獨感、自卑感和社交焦慮三維度之間呈現正相關,前人的有關研究也證實了這一結果[2],通過采用回歸分析發現,孤獨感可以有效地判斷4-6年級小學生的自卑感和社交焦慮情況,即孤獨感體驗高的情況下,個體的自卑感和社交焦慮水平也會相應上升;自卑感可以有效判斷4-6年級小學生的社交焦慮情況,即自卑感體驗高的情況下,個體的社交焦慮水平也往往較高。這一研究結果同時表明,通過干預孤獨感可以有效降低學生的自卑感和社交焦慮,通過干預自卑感可以更加有效降低學生社交焦慮。正如既往研究發現,提高學生自我效能感、開設同伴交往技能課程、開展班級團隊輔導和加強家校聯系均能降低社交焦慮[3],而這些方法都有助于降低孤獨感和自卑感,進而促進社交焦慮水平的降低。小學階段的心理健康教育要抓住關鍵點開展相關工作,分層次分階段細化工作對象及目標,重點提升專兼職心理教師的專業水平,加強一對一的心理輔導能力;加強班主任處理小學生常見心理問題的對策和能力,將心理教育理念貫穿至管理全過程;1-3和4-6年級學生教育要分不同主題開展,形式多元化,實現心理素養內化;通過主題班會等形式為家長樹立正確的養育理念,加強養育過程中圍繞小學生心理要素的互動。

參考文獻:

[1]李藝敏,孔克勤.大、中、小學生自卑感結構及其發展特點[J].心理科學,2010,33(1):36-40.

[2]徐云,劉堂榮.4~6年級小學生自尊、社交焦慮與孤獨感的關系[J].中國健康心理學雜志,2015,23(10):1597-1600.

[3]向洪瑩,向紹勇.初中生社交焦慮的問題及教育對策[J].教育觀察,2019,8(37):70-72.

基金項目:山西省高校學校哲學社會科學研究項目?《基于大數據的心理育人實踐活動體系研究》(項目編號:2019zsszzz012)

作者簡介:劉瀟荃(1988.4-),女,漢族,山西晉中人,碩士,講師,研究方向:心理健康教育;

通訊作者:尹紅新(1971.8-),女,漢族,山西太原人,碩士,副教授,研究方向:心理健康教育。