股權代持執行異議之訴的裁判規則探析

李明桓 李霈柯

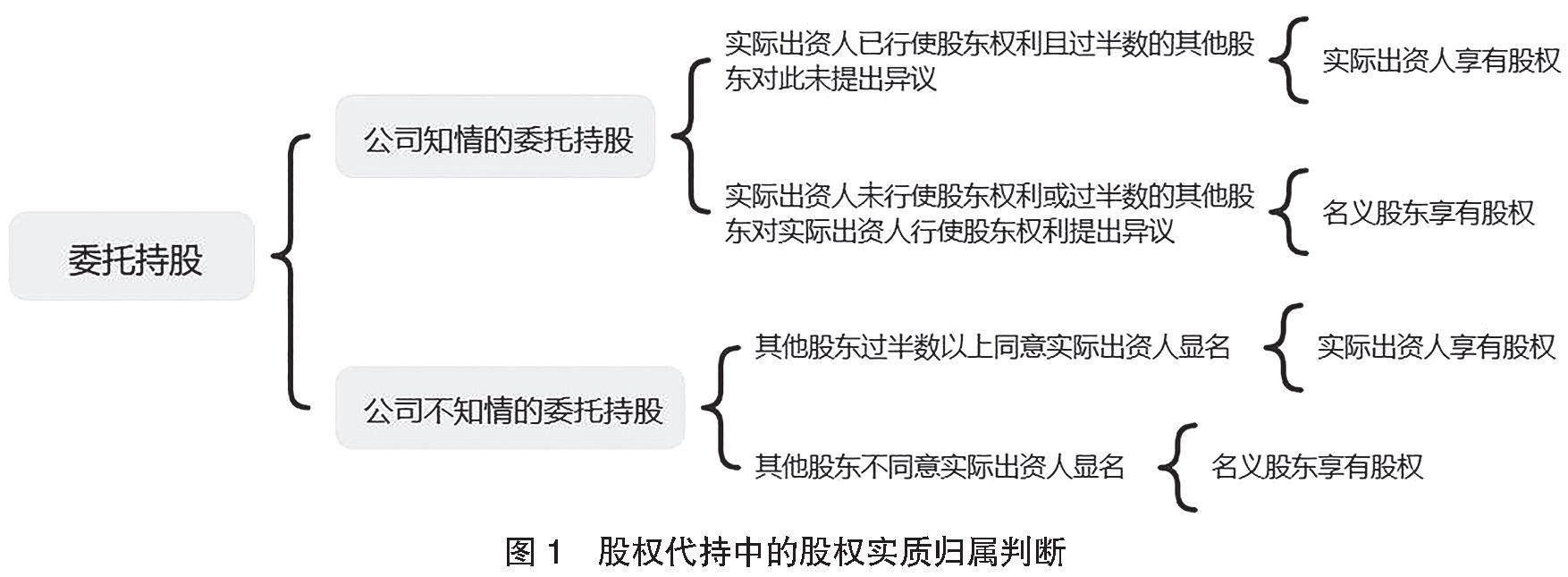

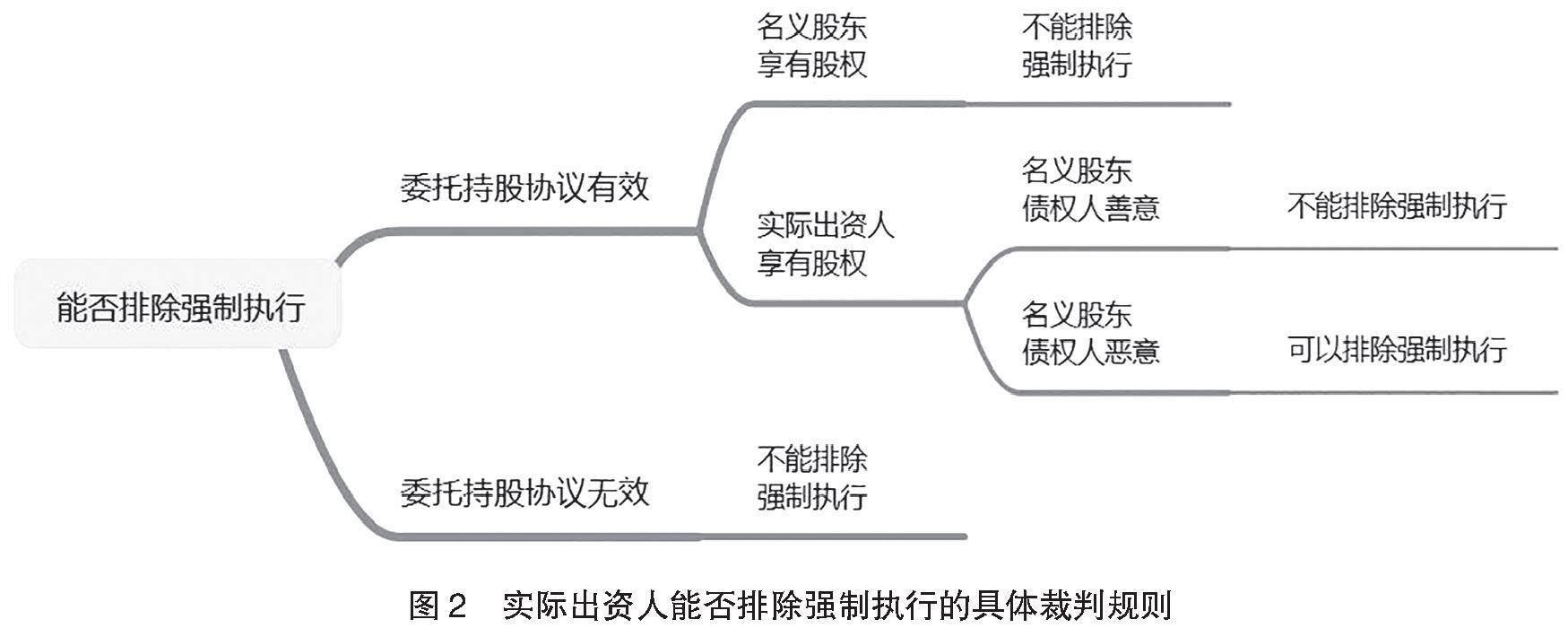

[摘 要]實際出資人在未取得另案確權裁判時,提起執行異議之訴能否阻卻顯名股東的債權人對股權的強制執行,實踐和理論觀點不一,亟須統一裁判規則。經解釋后的委托代理說符合股權代持中各方權利義務安排,應區分公司知情的股權代持和公司不知情的股權代持,在此基礎上根據《九民紀要》第28條的精神認定股權的實質歸屬。當權利外觀即工商登記與真實權利狀態即股權實質歸屬不一致時,外觀主義便有適用的空間。外觀主義的本質是信賴利益保護,其適用并不局限于交易領域,對此應嚴格區分股權善意取得制度,當第三人為善意時,非交易第三人和執行第三人均可受到外觀主義的保護。股權代持執行異議之訴問題,實質上是實際出資人與顯名股東債權人之間的利益衡量的問題。為尋求既符合法律規范邏輯,又能解決實踐問題的規則,應從股權代持協議的效力、股權的實質歸屬、第三人是否善意等方面依次進行審視來判斷實際出資人能否排除強制執行。

[關鍵詞]股權代持;執行異議之訴;強制執行;外觀主義;信賴利益

[中圖分類號] D915.2 [文獻標識碼] A

一、引言

股權代持涉及多方法律關系,實際出資人和顯名股東債權人的利益沖突,是理論研究和司法實踐中爭議較多的話題。股權代持現象在實踐中廣泛存在,引發了一系列的討論,但其中最具爭議性的是股權代持執行異議之訴的問題,[1]其既涉及公司糾紛的實體法內容,又包含執行異議之訴的程序法內容。

顯名股東債權人(此處指的是非基于股權交易的債權人)據生效裁判文書對顯名股東名下股權申請強制執行以實現債權,[2]而實際出資人在未取得另案確權裁判時,針對該強制執行提出對執行標的的異議,在該異議被駁回后提起案外人執行異議之訴,要求阻卻強制執行,是否可以獲得支持?對此,現行法律和相關司法解釋沒有具體規定。[3]《全國法院民商事審判工作會議紀要》(以下簡稱《九民紀要》)(征求意見稿)第119條曾嘗試統一裁判觀點,但由于難以形成一致意見,最終刪除了該條,只在第123、124條明確了案外人依另案生效裁判對非金錢債權和金錢債權的執行提起執行異議之訴的裁判理念,但回避了在實踐中實際出資人沒有另案生效裁判的情況下能否排除強制執行的問題。

由于缺乏統一的裁判標準,不論是最高人民法院還是各高級人民法院審理的相關案件都出現了“同案不同判”的情形,有損司法權威。學界也有不同的觀點,外觀標準說在考慮執行程序的效率價值、風險負擔和利益衡量以及司法的價值導向的情況下,主張基于外觀主義優先保護顯名股東的債權人;事實標準說以外觀主義不能適用于非交易第三人,執行程序不能適用外觀主義為理由認為實際出資人能夠阻卻對股權的強制執行。本文從實務界和理論界的爭議焦點切入,在認定股權實質歸屬的基礎上,明確外觀主義的適用,以期能夠對股權代持執行異議之訴的裁判規則有所完善。

二、股權代持執行異議之訴的實踐樣態

(一)裁判理念:強制執行或阻卻執行

在司法實務中,究竟保護顯名股東債權人還是實際出資人,最高人民法院以及某些高級人民法院的立場前后不一。在中國裁判文書網上,以2023年3月11日為截止時間,以“股權代持”“執行異議之訴”為關鍵詞,以最高人民法院為審理法院進行檢索,最終檢索到13篇有關裁判文書。[4]

最高人民法院在“庹思偉、劉進等案外人執行異議之訴案”中,[5]對股權代持的內外法律關系、信賴利益保護、利益衡量與風險負擔進行分析,認為實際出資人不能排除強制執行。其理由在于:第一,股權代持在顯名股東和實際出資人之間形成的是債權債務關系,實際出資人對股權享有的投資權益并不優先于顯名股東債權人的債權;第二,申請執行人不論是在與顯名股東發生交易行為時還是在執行階段都有值得保護的信賴利益;第三,從利益衡量和風險負擔的角度看,股權代持系債權人不能預見的風險,在利益衡量上應向保護債權人一方傾斜。山東省高級人民法院民一庭和江蘇省高級人民法院也持此觀點。[6]

而在“中國銀行股份有限公司西安南郊支行與上海華冠投資有限公司申請執行人執行異議案”中,[7]最高人民法院認為外觀主義是為了維護交易安全,根據《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規定(三)》(以下簡稱《公司法司法解釋(三)》)第25條,第三人只有與顯名股東針對該股權從事交易活動才能受到股權善意取得制度的保護,故非交易第三人不能受到外觀主義的保護。中行南郊支行并未針對股權與成城公司從事交易活動,只是為了其他糾紛而查尋債務人成城公司的財產以實現債權,并無信賴利益,其無權對案涉股權申請強制執行。山東省高級人民法院民二庭也持相同的觀點。[8]

(二)實務評析:兩種裁判理念之評價

對于實際出資人提起的執行異議之訴,最高人民法院的裁判立場前后不一,缺乏統一的裁判標準,對司法權威和司法公信力造成了嚴重影響。各高級人民法院對此的觀點也不同,加之其同時涉及《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國民事訴訟法》的內容,甚至同一法院內的不同審判庭分別從不同的角度考量,也得出了不同的結論。所以對此進行探討,統一裁判尺度尤為重要。

在樣本案例中,實際出資人最終阻卻了法院對于股權的強制執行的案例只有兩個。其余案例中,實際出資人均未能阻卻法院對股權的強制執行。可見,在司法實務中更傾向于保護善意第三人的利益,但仍有少數意見。主張實際出資人不能排除對股權的強制執行的理由主要有外觀主義可以適用于執行異議之訴、非股權交易的第三人也有信賴利益值得保護、風險負擔與利益衡量等;而主張其能夠排除強制執行的理由主要是以股權善意取得制度為基礎將第三人限縮解釋為與顯名股東從事股權交易活動的相對人。

可見,造成實務差異較大的原因是對于《公司法》第32條第3款“第三人”的解釋不同。該條文對“第三人”的范圍沒有限定,法官又不能拒絕裁判,只能通過法律解釋來明確該“第三人”的內涵。在“庹思偉與劉進等案外人執行異議之訴案”中,最高人民法院通過文義解釋,認為法律條文并沒有將非交易第三人排除在外。同時,最高人民法院運用目的解釋的方法,從保護第三人的信賴利益出發,論證了顯名股東債權人在交易發生階段和執行程序中的合理信賴利益,認為只要這種信賴是正當的,申請執行人作為非交易第三人就能夠受到法律的優先保護。而在“中國銀行股份有限公司西安南郊支行與上海華冠投資有限公司申請執行人執行異議案”中,最高人民法院從保護實際出資人的利益出發,通過體系解釋,參照股權善意取得制度對第三人的要求得出該第三人不包括非交易第三人的結論。但對于股權代持情形下股權的強制執行申請人的解釋為何要參照股權善意取得制度中對第三人的要求這一前提性問題,并未進行論證,難以讓人信服。對于究竟應采取何種解釋方法,優先保護何者的利益,還需進行進一步探討。

三、股權代持執行異議之訴的理論爭議

(一)理論分歧:外觀標準和事實標準

外觀標準說注重權利外觀,認為實際出資人不能排除強制執行,此種觀點的理由非常豐富。第一,外觀主義的適用并不局限于交易環境,也能夠作為保護顯名股東債權人的理由。應該遵從“內外有別”的原則來對股權代持協議的效力進行判斷。對第三人而言,工商登記具有最強的公示效力,實際出資人與股權并無聯系,并不是公司股東。[9]第二,在風險負擔和利益衡量上,應更多保護顯名股東債權人。在股權代持情形下,實際出資人較其在顯名狀態下獲得了更多利益,當然要承擔由此帶來的風險,“甘蔗不能兩頭甜”,否則有違利益和風險并存原則。第三,對股權進行強制執行以實現顯名股東債權人的債權是將效率作為首要價值的執行程序的要求。第四,對顯名股東債權人進行優先保護的社會效果要遠遠大于對實際出資人的優先保護。司法應向社會傳達誠實守信的價值理念,除職工持股外,股權代持在很大程度上是為了規避法律對股東資格的限制。股權代持行為本身就是為法律所否定的,且很容易成為逃避債務的一種手段。例如,在強制執行程序中,債務人為逃避債務尋找根本不存在的實際出資人,利用股權代持協議對抗法院的強制執行。

事實標準說注重實質要件,認為實際出資人對股權所享有的實體權利足夠阻卻強制執行。這一觀點的理由主要有以下幾個方面。第一,不涉及股權交易僅以股權清償債務的第三人,不能尋求外觀主義的保護。[10]外觀主義的目的是確保交易以安全、便捷的方式進行,維護正常的交易關系。[11]而顯名股東的債權人,并不是與顯名股東就名下股權進行交易,只是在其他糾紛中尋求顯名股東的責任財產通過強制執行實現其債權,沒有維護交易安全和降低交易成本的價值目標,外觀主義無法得到適用。第二,外觀主義不適用于執行程序。在強制執行程序中,只有被執行人的財產才能作為執行標的,外觀主義只具有權利推定的效力,不具有設權性和確權性。在判斷執行標的的權屬時,不應受制于外觀主義,只要案外人能夠證明執行標的不是被執行人的財產,而是屬于本人,其就能夠阻卻該強制執行。[12]當判定實際出資人享有股權時,該股權仍要用以清償顯名股東的債務,那么案外人執行異議之訴將名存實亡。效率固然是執行程序的價值追求,但同樣不能忽視法律實體正義的要求。第三,顯名股東債權人的債權與實際出資人對股權享有的民事權益相比,并無實現上的優先性。強制執行是實現申請執行人私法上請求權的程序,該私法上的請求權也就是執行債權。案外人執行異議之訴中的權利沖突系申請執行人執行債權的基礎權利與案外人對執行標的享有的權利之間的沖突。[13]顯名股東債權人執行債權的基礎權利為債權性質,而如果股權代持協議不存在無效情形,實際出資人對股權享有返還請求權甚至是所有權,實際出資人對股權享有的實體權利優先于顯名股東債權人的債權。[14]

(二)學說評析:兩種學說利弊之評價

外觀標準說更注重保護善意第三人的信賴利益,考慮到外觀主義、執行程序的效率價值、風險負擔以及司法的社會效果,認為實際出資人不能排除強制執行,實際出資人可依據內部的股權代持協議向顯名股東尋求救濟。外觀標準說基于風險負擔和司法的社會效果來保護顯名股東債權人的利益,顯名股東的債權人代表了社會利益,而犧牲有過錯的實際出資人的利益來維護交易秩序和安全,具有功利法學上的正當性。

外觀標準說以外觀主義為支撐,但外觀主義更側重于維護交易安全,外觀標準說對顯名股東的債權人同樣適用外觀主義的論證不充分,同時對在執行異議之訴中能否適用外觀主義并未進行論證,最根本的原因是未能關注到外觀主義的本質。此外,外觀標準說以執行程序的效率價值作為論據固然可取,但在法律的實體正義價值面前略顯薄弱。外觀標準說未能注意到執行異議之訴是審判程序,在追求效率價值的同時,定分止爭,解決實體爭議也是執行異議之訴的功能。執行程序的效率價值不足以犧牲實際出資人的利益而置實體正義于不顧。

事實標準說認為如果實際出資人能夠證明其是股權的實際權利人,則其就能夠排除強制執行。事實標準說是通過否定外觀標準說而得出應該關注真實權利狀態的結論,論證邏輯存在嚴重疏漏。[15]另外,事實標準說從權利等次的角度,認為實際出資人對股權享有的權利為物權性質而優先于顯名股東債權人的債權。但是公司作為一個團體,團體意志的維護需要考慮有限責任公司的人合性。法律認可實際出資人的投資權益,但在實際出資人顯名之前,其只能依股權代持協議向顯名股東主張返還投資權益,其對股權享有的權利為債權性質。

外觀標準說和事實標準說的共識都是保護實際出資人的利益,只不過對權利保護的安排不同。外觀標準說強調根據權利外觀運用公權力優先保護顯名股東債權人的利益,同時認可股權代持協議的效力,通過私權救濟來實現實際出資人對股權所享有的權益。事實標準說只保護實際出資人的權益,而顯名股東債權人的利益則沒有實現路徑,沒有做到主體間利益的平衡。[16]外觀標準說的論證固然存在不足,但其平衡顯名股東債權人和實際出資人利益的嘗試值得肯定。

四、股權代持執行異議之訴的法理厘清

實務界和理論界對于股權代持執行異議之訴問題的分歧主要圍繞外觀主義展開,但都未考慮到外觀主義的適用前提是權利外觀與真實權利狀態不一致,在股權代持下適用外觀主義應以股權實質歸屬實際出資人為前提。若實際出資人未能顯名,顯名股東為公司股東,該股權系顯名股東的責任財產,權利外觀與真實權利狀態一致,無外觀主義適用之必要,實際出資人對股權享有的權益和顯名股東債權人相比并無優先性,實際出資人不能阻卻法院的強制執行。同時依據《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《民事訴訟法司法解釋》)第312條第2款,實際出資人若在執行異議之訴中申請確權,法院可一并進行裁判。只有當實際出資人滿足顯名的條件,股權實質歸屬實際出資人時,權利表象與真實權利狀態不一致,外觀主義才有適用的空間。故對股權代持執行異議之訴問題的審理應遵循以下思路,即應首先考慮股權的真實權利狀態,在明確股權的實質歸屬后,再討論顯名股東債權人能否受到外觀主義的保護,最后判斷實際出資人能否排除強制執行。

(一)代持股權的實質歸屬

實際出資人對股權享有可以排除強制執行的民事權益是其阻卻法院強制執行的充分條件,所以討論代持股權的實質歸屬實有必要。《公司法司法解釋(三)》第24條第2款承認了實際出資人對股權享有的投資權益,但對于股權的實質歸屬并未做明確規定,對此,理論界有形式說、實質說和區分說三種觀點。

形式說認為在強制執行階段,根據權利公示方法的強弱,工商登記有最強的公示效力,股東名冊的公示效力次之,股權代持協議的效力最弱,對于股權實質歸屬的判斷應當以工商登記為準。故而,在股權代持的情形下,股權屬于顯名股東的責任財產。實質說認為只有出資行為才能夠創設股東資格,無論是股東名冊、公司章程還是工商登記的記載都不具有設權性,應該支持實際出資人的股東地位。區分說認為股權代持下對股權實質歸屬的判斷應區分內外關系。在股東與公司外部第三人的對外關系中,考慮到第三人的信賴,股權為顯名股東的責任財產,而在股東和公司的對內關系中應當按股權代持協議來確定股權的實質歸屬。

以上學說對于股權實質歸屬的分析和判斷過于簡單,嘗試用一個標準去界定所有的股權代持,無法適應現實中復雜的股權代持現象。股權代持分為兩種,一種是公司和其他股東對實際出資人的存在知情,稱為公司知情的股權代持;另一種是公司和其他股東不知道實際出資人的存在,稱為公司不知情的股權代持。依形式說,顯名股東享有股東資格,而在公司知情的股權代持下,實際出資人可能已在公司內行使了股東權利,如進行表決等。該決議的效力是否因決議人不適格而受到影響等問題將會產生,并且因形式要件而否認實際出資人對股權享有的實體權利也顯然有失公平。實質說置外觀主義于不顧,忽視了有限責任公司人合性,不利于維護商事交易秩序。區分說在公司內部關系中尊重股權代持協議中關于股權歸屬和股東資格的約定,承認實際出資人的股東資格,損害了其他股東的利益,尤其是在公司不知情的股權代持下,使其他股東喪失了選擇合作伙伴的權利。[17]

由于股權代持現象的類型化和復雜性,單獨用一個標準來解釋所有股權代持現象下股權的實質歸屬是不科學的。股權代持性質的認定不同,股權的實質歸屬也不同,若股權代持的性質為信托,則該股權一般為顯名股東的財產。故明確股權代持的行為性質是判斷股權實質歸屬的前提。

1.股權代持的性質

關于股權代持的行為性質,主要有兩種觀點:委托代理說和信托制度說。[18]

委托代理說認為,可以用委托代理制度來解釋股權代持現象,實際出資人系被代理人,顯名股東系代理人,顯名股東以自己的名義為了實際出資人的利益而持有股份,其投資的法律后果間接歸屬實際出資人。《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)第925條和第926條的規定為間接代理,依代理人是否披露代理關系,間接代理可以分為顯名的間接代理和隱名的間接代理。公司知情的股權代持,為顯名的間接代理,被代理人和第三人直接受到該代理行為的約束,即顯名股東的出資行為直接在實際出資人和公司及其他股東之間產生法律效力。公司不知情的股權代持,可以用隱名的間接代理來構建。依《民法典》第926條,當代理人將第三人披露給被代理人時,被代理人享有介入權;當代理人將被代理人披露給第三人時,第三人擁有選擇權,其可以選擇向被代理人或代理人主張權利。即在一定條件下,實際出資人享有介入公司和其他股東間法律關系的權利,且公司和其他股東能夠選擇顯名股東或實際出資人為公司股東。[19]

信托制度說認為,實際出資人是委托人和受益人,而顯名股東是受托人,實際出資人將信托資產轉交給顯名股東,顯名股東以信托資產出資將其轉化為股權。有學者認為,實際出資人與顯名股東之間的股權代持協議難以進行公司法制的轉化,需要再創制一個擬制信托關系,以使實際出資人行使股東權利具有公司法意義上的正當性和合理性,擬制信托關系與當事人的意思無關,是基于衡平法對當事人的一種救濟方式。[20]

將股權代持的法律性質認定為委托代理的最大優勢是符合實際出資人和顯名股東之間權利義務的安排,能夠借用民法理論中較為成熟的代理制度解決股權代持的相關問題。但不可否認的是,由于股權代持的復雜性,間接代理制度的困境不能解決股東資格的認定問題。公司不知情下的股權代持中實際出資人介入權的行使會沖擊公司的團體意志,并且公司法中關于股東名冊的記載和公司登記事項也成為實際出資人介入權行使的障礙。

信托制度說的優勢在于強化了顯名股東作為受托人的受信義務,其必須忠實地為實際出資人的利益管理股權,保證不會將自己置身于與實際出資人利益相沖突的境地。若顯名股東違背受信義務,損害實際出資人的利益(如意欲將該股權據為己有),那么實際出資人可以根據《中華人民共和國信托法》(以下簡稱《信托法》)解除信托。[21]同時信托制度也降低了股權代持面臨的法律風險,信托財產具有獨立性,該股權獨立于顯名股東的固有財產,能夠避免股權受到債權人追及。

但信托制度也有不可忽視的困境。第一,在信托制度下,由于《信托法》規則的適用,該股權歸顯名股東享有,實際出資人不能顯名。[22]股東資格的認定受限于信托的期限和信托協議的約定,在信托期限內,股權作為信托財產歸顯名股東享有,實際出資人只有在信托關系終止之后,經股權轉讓程序,才能取得股權。[23]第二,股權代持難以滿足信托目的的合法性。投資人可能為保護隱私或出于對有限責任公司股東數量要求的考慮選擇股權代持,但不可否認的是,實踐中一些股權代持違反了《中華人民共和國公務員法》對公務員從事營利性活動限制的相關規定,而依《信托法》第11條,信托目的不合法的為無效信托。第三,信托制度無法解釋公司知情的股權代持現象。依《信托法》第30條規定,受托人應當親力親為地進行信托事務的處理,即顯名股東應當按自己的意志行使股東權利。但在公司知情的股權代持下,實際出資人在公司內部行使權利的現象比比皆是。第四,信托財產的獨立性使外觀主義在股權代持中無適用空間,會導致顯名股東的債權人無法就案涉股權實現債權,而實際出資人的債權人因無法查詢到該股權而不能就該股權實現債權,造成債權人雙雙受損,實際出資人和顯名股東全部獲益的結果,難謂公平正義。

2.股權歸屬之判斷

委托代理說和信托制度說各有優劣,“兩利相權取其重,兩弊相權取其輕”,經解釋后的委托代理說能夠合理闡釋股權代持下的各方法律關系。

在公司不知情的股權代持的情形下,對實際出資人的介入權進行限縮是必要的。為了公司這一團體的穩定,自然人的意思自治等私法的基本原則應受到限制,否則有損有限責任公司的人合性。同時,被代理人介入權行使的限制理由之一是在訂立合同時,第三人若知道是該被代理人便不會訂立合同。但在股權代持下,顯名股東向公司出資時,公司知道實際出資人后是否還接受顯名股東的出資難以判斷和證明,公司也難以以此作為抗辯。[24]故雖公司不知情下的股權代持符合隱名的間接代理的特征,但實際出資人并不能依《民法典》第926條第1款行使介入權。

經解釋后的委托代理說對股權歸屬的認定不僅關注實際出資人的實體權利,且兼顧公司團體意志。如圖1所示,根據《九民紀要》第28條,在公司知情的股權代持下,只要公司過半數的其他股東對實際出資人行使股東權利沒有異議,實際出資人便滿足顯名的條件。此時,實際出資人成為公司股東無任何公司法制上的阻礙,股權實質歸屬實際出資人。[25]

在公司不知情的股權代持下,實際出資人要想顯名,公司和其他股東享有選擇權,根據《公司法司法解釋(三)》第24條第3款,若過半數的其他股東同意實際出資人顯名,那么有限責任公司人合性便不能成為實際出資人享有股權的阻礙。若過半數的其他股東不贊成實際出資人顯名而選擇顯名股東作為公司股東,考慮到公司和其他股東以及第三人的信賴利益,股權的真實權利狀態為股權實質歸屬顯名股東。

(二)外觀主義適用之合理性

在股權歸實際出資人享有時,權利外觀與真實權利狀態不一致,滿足外觀主義的適用前提,此時需要判斷顯名股東債權人能否尋求外觀主義的保護來對抗實際出資人對股權享有的權利。

1.外觀主義的內涵

外觀主義是德國學者在民法領域創設的一項抽象化的法律規則,后拓展于商法領域。[26]外觀主義是指行為人因為交易觀念和法律而對他人之意思表示、主體資格、權利狀態等在法律上認為是重要因素之事實產生信賴而與該他人為法律行為,如果該事實確實值得信賴,則法律應保護此法律行為。[27]外觀主義的本質是民法對信賴的保護,其與合同責任、信賴利益賠償與權利失效共同組成了民法信賴保護的制度體系。[28]

信賴保護體現了法的形式理性,法律期待建立一個安全、有秩序的社會。正如霍布斯所言:“人的安全是至高無上的法律。”當秩序與權利產生沖突時,信賴保護要求以秩序為先。從意思自治到對信賴利益進行保護,私法體系的發展經歷了從個人本位到社會本位轉變的過程,而社會本位理念的典型表現之一便是外觀主義原則。在社會本位下,當個人利益與社會利益不能兩全時,法律為了維護社會利益,寧愿犧牲個人利益。[29]若將信賴人看作社會普遍存在的對相對方產生信賴的主體時,信賴人的利益就從個人利益轉化為社會利益。[30]外觀主義的內涵在于對秩序之維持,法律之善優于事實之真,外在表現優于真實權利狀態。

外觀主義的適用勢必要犧牲實際權利人的利益,對此不可不察。外觀主義適用的主要依據在于實際權利人的可歸責性,即本人與因,只有這樣,使實際權利人負擔外觀主義帶來的不利益才具有正當性,這也是法律衡平思想的體現,是法律相對正義的要求。若在實際權利人對權利外觀的形成無過錯時仍然犧牲其利益來維護外部第三人的利益,則有過于追求形式而忽略實質正義之嫌。

所以外觀主義的適用需要滿足以下情形:(1)有權利外觀,權利外觀與真實權利狀態不一致;(2)外部第三人對該權利外觀產生了值得保護的信賴利益;(3)實際權利人對該權利外觀的形成提供了原因(本人與因)。

2.外觀主義的適用

外觀主義的實質是在權利表象與真實權利狀態不相符時,對善意第三人的信賴利益給予優先保護。外觀主義的適用并不局限于交易領域,只要要件充分、條件滿足,就可以適用。股權代持下,股權登記在顯名股東名下,當股權實質歸屬實際出資人時,權利外觀與真實權利狀態不一致,且實際出資人對造成該權利外觀存在過錯,故非交易第三人或申請執行人能否受到外觀主義的保護,關鍵是看其有無值得保護的信賴利益。不論是在與顯名股東形成債權債務關系過程中,還是在強制執行階段,顯名股東債權人都會產生信賴利益。

非交易第三人也屬于外觀主義的保護范圍。在與顯名股東發生債權債務關系時,[31]顯名股東債權人會將顯名股東名下的股權作為其是否與顯名股東發生民事法律行為的考慮因素,從而對顯名股東的資信狀況產生信賴。一般而言,債權人會基于顯名股東名下的股權對顯名股東的償債能力產生信賴,該股權能夠起到擔保債權人實現債權的一般擔保作用,債權人會對顯名股東的資產進行審慎評估而作出決策,若債權人得知該股權是顯名股東代為持有的財產,該項合作很大可能無法達成。[32]外觀主義可以適用于申請執行人。顯名股東債權人在執行階段也會產生信賴利益,顯名股東為了實現執行債權,[33]出于對登記股權的信賴申請查封股權,由于我國禁止超標的查封,其未申請查封顯名股東的其他財產,其對股權享有執行上的信賴利益。若阻卻對股權的強制執行,顯名股東債權人的債權實現會因顯名股東藏匿、轉移其他財產而遭遇障礙。[34]

而主張將外觀主義的適用范圍限定在交易領域的觀點大多是將股權善意取得制度的標準套用在代持股權的強制執行中。未能認識到股權善意取得制度與代持股權的強制執行問題的本質不同,而將兩者混為一談,既不符合法律邏輯,也嚴重損害了顯名股東債權人的利益。股權善意取得制度要求該第三人應當是以顯名股東名下股權為交易對象的第三人。對于代持股權強制執行問題的討論應該嚴格區分于股權善意取得制度。第一,當顯名股東處分股權時參照適用股權善意取得制度本身便存有法律內部邏輯上的障礙。由《公司法司法解釋(三)》第24條第3款可知,出資行為并非取得股東資格的充分條件,第26條第1款規定了顯名股東責任的承擔,而未履行出資義務對公司債務承擔補充賠償責任以具備股東資格為前提,可知在外部關系中,立法者更多認可顯名股東的股東身份,此時顯名股東處分股權為有權處分,而善意取得制度要求為無權處分,所以在股權代持下適用股權善意取得制度本身就存在立法邏輯上的混亂。第二,股權善意取得與股權代持執行異議之訴中對股權強制的性質不同。股權善意取得制度針對的是顯名股東對股權的處分行為,解決的是該處分行為的效力問題,而在代持股權的強制執行中,顯名股東債權人不能直接取得股權,而是以股權拍賣、變賣所獲的價款來實現債權。即使顯名股東的債權人依據生效法律文書取得股權,也非基于法律行為的股權變動,與善意取得中通過受讓取得物權的行為在本質上有很大差異,也與善意取得中的“處分”行為無關。[35]

雖然,顯名股東債權人在與顯名股東發生債權債務關系時和強制執行階段都會產生信賴利益,但顯名股東債權人能否受到外觀主義的保護,還需要考察該信賴利益是否值得保護,就需要區分顯名股東債權人的主觀狀態,只有善意的顯名股東債權人才能受到外觀主義的保護。

對于外觀主義的保護對象的界定,經歷了從《公司法》第32條第3款之“第三人”到《中華人民共和國民法總則》(以下簡稱《民法總則》)第65條的“善意相對人”的變化,《民法典》沿襲了《民法總則》的規定。《九民紀要》第3條指出,對此是《民法總則》有意修正《公司法》的有關條款,應適用《民法總則》的規定。且2022年12月30日公布的《中華人民共和國公司法(修訂草案)》(二次審議稿)第34條,將“第三人”修改為“善意相對人”。

從文義解釋來看,“善意相對人”是指對登記事項產生合理信賴利益(即對真實權利狀態不知情)而為法律行為的第三人,善意的交易第三人和非交易第三人都屬于善意相對人的范疇。也有學者認為此次立法的修改是將外觀主義的適用范圍限縮為交易相對人。這種觀點實則是對善意相對人進行了限縮解釋,而限縮解釋只有在通過文義解釋不能得出符合規范目的的結論時才得以適用。而根據上述討論,非交易第三人能夠受到外觀主義的保護,對此進行文義解釋并未違背立法目的。故而,此修改是立法者的有意為之,也是立法者利益衡量的結果,在立法上表明外觀主義的適用要求第三人的主觀狀態為善意,而非限制了第三人的適用領域。適用外觀主義必然會損害實際權利人的利益,若第三人知道或應當知道股權代持的事實,其與顯名股東惡意串通損害實際出資人的利益,則第三人此時并無值得保護的信賴利益,不能適用外觀主義。

五、股權代持執行異議之訴的裁判規則

(一)規范邏輯與社會價值的平衡

股權代持現象的存在有復雜的成因,法律不可能禁止股權代持現象的客觀存在,也不可能旗幟鮮明地保護實際出資人的利益,但法律應當為股權代持糾紛提供既符合規范邏輯又尊重交易實踐的解決方案。[36]

代持股權強制執行問題之所以沒有統一裁判理念是因為涉及多方利益且目前并無較為合適的法律邏輯來對此進行妥善處理。有觀點認為,事實標準說有嚴密的法律邏輯支撐,外觀標準說的社會價值也值得關注。但是,權利的應該歸權利,行為的歸行為,股權的權利狀態與對股權代持的評價應當區分開來。在執行異議之訴的背景下來討論此問題,應從實體權利的角度持事實標準說的觀點,保護實際出資人。[37]此種觀點值得商榷,依此說法,雖然對某一行為進行了負面評價,但行為人基于該負面法律行為所獲得的利益卻要優先于無過錯的其他人得到保護,顯然是不合理的。在案外人執行異議之訴中完全支持實際出資人的請求,顯名股東債權人的債權無法得到及時清償,使無過錯的債權人負擔股權代持的不利益不符合法律公正的價值追求。

從法律的內部邏輯來看,依《公司法司法解釋(三)》第26條第1款,顯名股東需在出資義務范圍內對公司債權人承擔補充賠償責任,這同樣是外觀主義法理的體現。公司的債權人也并未針對顯名股東名下股權進行交易,而是基于工商登記公示對公司償債能力產生的信賴,公司債權人的此種非交易信賴利益可以得到保護,基于公平原則,顯名股東債權人對登記公示的信賴利益也應得到保護。[38]

當案涉股權為實際出資人所享有時,若第三人已盡到注意義務,其不知道也不應當知道股權代持時,保護善意第三人的利益不僅有法理論上的正當性,也是基于司法價值導向的選擇。若商事主體未采取必要措施防范其預見的風險,甚至有意增加風險的發生概率,則其應承擔由此帶來的不利后果。實際出資人選擇股權代持應當預見到存在股權被強制執行的風險。客觀上,實際出資人也能夠通過股權質押來避免此風險。實際出資人以連續風險的行為獲得利益,應由其承擔不利后果。[39]而善意第三人作為不特定的多數人,保護善意第三人的利益就是保護整個社會的利益,與具有過錯的實際出資人相比,在利益衡量上應當傾向于保護善意第三人。[40]

法律規范不僅保障社會的基礎生活狀態,也塑造著大眾對特定行為后果的期待,引導大眾行為方式的選擇。在商業社會,股權代持現象較為常見,其存在也有復雜的成因,但不能排除股權代持天生就具有逐利性和規避監管的因素,其本身就與公司登記制度、社會誠信體系相違背。故在股權代持問題的處理上,在保護實際出資人權益的同時應對股權代持現象進行謹慎抑制,通過司法引導正確的價值導向,讓大眾明確股權代持應有的法律風險,且倒逼實際出資人謹慎選擇投資方式。[41]況且,傾向于保護善意第三人的利益不代表不維護實際出資人的利益,實際出資人能夠通過股權代持內部協議獲得救濟。當然,當股權被強制執行之后,顯名股東已處于資不抵債的狀態,實際出資人難以得到足夠的救濟,但商業行為本身就充滿風險,商主體本身就要負擔比一般民事主體更高的注意義務。作為理性的投資者,實際出資人選擇股權代持,則由其承擔此風險也并無不妥。[42]

(二)股權代持執行異議之訴的裁判思路

當實際出資人提出案外人執行異議之訴,法院在審查確定實際出資人能否排除對股權的強制執行時,實際出資人對執行標的即股權是否享有足以排除強制執行的民事權益,可依以下次序認定。

如圖2所示,首先應依《公司法司法解釋(三)》第24條對股權代持協議的效力進行判斷,若無法律規定的無效情形,則股權代持協議有效。若股權代持協議無效,則股權代持不成立,案外人對股權不享有權利,案外人不能排除強制執行;若股權代持協議有效,則進一步綜合全案證據判斷股權的實質歸屬,如實際出資人參加董事會進行表決,顯名股東向實際出資人支付股息或紅利的轉賬記錄均可作為判斷股權實質歸屬的證據。[43]對股權實質歸屬的判斷,關鍵是在公司知情和公司不知情的股權代持下看實際出資人是否滿足顯名的條件。

若實際出資人不滿足顯名條件,顯名股東享有股權,股權為顯名股東的責任財產,則實際出資人不能排除強制執行。若股權歸實際出資人享有,即有外觀主義的適用空間,無論股權代持形成的時間在顯名股東與其債權人發生債權債務關系之前,還是在債權債務關系發生之后,顯名股東債權人都會產生信賴利益。[44]此時,需要判斷該信賴利益是否值得保護,即審查顯名股東的債權人是否為善意。若顯名股東債權人為善意,即其盡到了一般的注意義務,其不知道且不應當知道股權代持的存在,則實際出資人不能排除強制執行;若顯名股東債權人惡意,即其明知或應當知道股權代持現象的存在,則實際出資人可以排除強制執行。

六、結語

對于實際出資人在未取得另案生效裁判時,提出對執行標的的異議,在該異議被駁回后提起執行異議之訴可否排除顯名股東的債權人申請的對股權的強制執行,司法實務中未形成統一的裁判標準,理論界也莫衷一是,為統一裁判尺度,發揮司法維護社會公平正義的功能,明確委托持股下案外人執行異議之訴的裁判規則實有必要。

執行異議之訴作為審判程序不同于執行程序中的形式審查,不能簡單地依外觀主義原則一刀切地保護顯名股東債權人的利益。對此問題的處理關鍵在于判斷實際出資人是否享有足以排除強制執行的民事權益,在于比較實際出資人與名義股東債權人何者的利益更值得優先保護,在于分析名義股東債權人能否受到外觀主義的保護,必須最大限度地平衡實際出資人和名義股東債權人的權益,爭取以最小的司法成本取得較大的法律效果與社會效果。從外觀主義的本質來看,其是對信賴利益的保護,其適用并不局限于交易領域,名義股東債權人不論是在與名義股東形成債權債務關系時還是強制執行階段都有基于對案涉股權產生的信賴利益。外觀主義適用的前提是權利外觀與真實權利狀態不一致,故需要判斷委托持股下股權的實質歸屬,對股權實質歸屬的認定又離不開對委托持股行為性質的分析。經解釋后的委托代理說符合委托持股下各方的權利義務關系,應在委托代理說制度下根據具體情況判斷股權的歸屬,在認定股權實質歸屬的基礎上分析外觀主義的具體適用。

綜上,對委托持股下案外人執行異議之訴應首先判斷股權代持協議的效力,在股權代持協議有效的基礎上判斷股權的實質歸屬。當實際出資人享有股權時,對實際出資人和顯名股東債權人的利益進行衡量,根據外觀主義的適用條件審查顯名股東債權人是否有值得保護的信賴利益,進而判斷實際出資人能否排除強制執行。

【Abstract】There are different practical and theoretical views on whether the actual investor can stop the compulsory execution of equity by the nominal shareholders and creditors when he has not obtained the judgment of the other case, and it is urgent to unify the judgment rules. The principal agent theory after interpretation is in line with the rights and obligations arrangement of the parties in the entrusted shareholding, and the entrusted shareholding informed by the company and the entrusted shareholding unaware by the company should be distinguished. On this basis, the substantial ownership of the equity should be determined according to Article 28 of the Jiu Min Ji. When the right, that is, the industrial and commercial registration, is inconsistent with the real status of the right, specifically, the substantial ownership of the equity, there is room for cosmeticism. The essence of cosmetoism is the protection of trust interests, and its application is not limited to the field of trading, which should be strictly distinguished from the bona fide acquisition of equity rights system. Both the non-transaction third party and the executive third party can be protected by cosmetoism, but the third party should be in good faith. In essence, the litigation issue of the objection to the implementation of entrusted shareholding is the interest measurement between the actual investor and the nominal shareholder creditor. In order to seek rules that conform to the logic of legal norms and solve practical problems, the effectiveness of entrusted shareholding agreement, the substantial ownership of equity, and whether the third party is in good faith should be examined successively to judge whether the actual investor can exclude compulsory execution.

【Keywords】entrusted stock holding; enforcement of objections; compulsory execution; externalism; benefit of trust