死刑改革的實踐基礎和前景

熊謀林

[摘 要]死刑核準權收回至最高人民法院已有十余年,《刑法修正案(八)》和《刑法修正案(九)》也已廢除22個罪名的死刑,但學界對于司法反應及立法背景卻探討不多。通過研究2005年至2012年間8個中級人民法院發布的521份(552個被告人)死刑判決書發現:死刑主要適用于暴力和毒品犯罪,復合型嚴重暴力犯罪的死刑立即執行率最高,毒品犯罪死緩率較高;死刑立即執行和死緩總量均明顯下降,但死緩比例顯著上升。研究意義在于,對司法裁判所做的數據分析可以為未來我國的死刑改革提供實證基礎,刑法可繼續廢除實踐中沒有或很少適用的大量罪名,且在總則中明確死緩裁判的條件;司法上重視死緩,控制故意殺人和販賣毒品的死刑裁判。死刑存廢問題在全球并無定論,活躍的學術探討有助于司法改革與立法修正相得益彰。

[關鍵詞]死刑;死緩;罪名;暴力犯罪;毒品犯罪

[中圖分類號] D914 [文獻標識碼] A

一、引言

《中華人民共和國刑法修正案(八)》(以下簡稱《刑法修正案(八)》)廢除了13個非暴力和經濟犯罪的死刑,《中華人民共和國刑法修正案(九)》(以下簡稱《刑法修正案(九)》)又減少了9個死刑罪名。5年時間里,刑法的死刑罪名由68個減少到46個。這種立法趨勢,反映出中國在減少死刑上的立法態度,并因此在國際國內傳遞了限制死刑的信號。然而,如果考慮到某些罪名的死刑在司法實踐中從未適用或很少適用,那么廢除這些罪名的死刑可能并不會嚴重影響死刑的實際運用。[1]這兩種競爭性假設,反映了死刑研究中的未知因素,本文將對此進行解讀。同時,本文就死刑發展趨勢和適用對象展開研究。

我國過去10余年的死刑政策發生了巨大變革,從而影響死刑的適用現狀。[2]例如,最高人民法院在收回死刑核準權的第一年,核準至少減少15%—40%,進一步貫徹了“少殺慎殺”的政策。[3]2012年3月14日,第十一屆全國人民代表大會第五次會議通過了《全國人民代表大會關于修改〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的決定》,以此進一步控制死刑適用的相關程序,再次強調了死刑核準制度的重要性。最高人民法院在核準死刑的過程中須詢問被告人,還須根據律師要求聽取辯護律師的意見。例如,2013年7月17日,最高人民法院法官參考上訴程序,對楊方振的死刑案件進行了開庭復核。盡管楊聲稱無罪且遭受刑訊逼供,其仍被河北省滄州市中級人民法院判處死刑。該案在復核程序中按二審程序進行開庭審理,這是以前少有的。因此,死刑復核案開庭審理,被視作中國死刑改革落實于實踐中的重要舉措。[4]

隨著這些政策的改變,各機構對公開報道的案例統計反映出,近年來我國的死刑執行數量呈下降趨勢,比以前更加慎重地執行死刑。[5]這些數據可以作為我國人權事業進步的關鍵證據,這也是學術界和非營利組織呼吁“廢除或慎用死刑”發揮了重要作用的體現。[6]事實上,圍繞是否需要廢除死刑的問題已經引起了廣泛爭論。有些學者主張我國應該保留死刑,這是基于對傳統價值的考慮,比如民眾特有的威懾和報應觀念。[7]當前被廣泛接受的學術觀點是:立即廢除全部死刑是不現實的,應采取逐步廢除模式。基于這種認識,學者們長期以來致力于推進死刑適用的司法透明度,以及對貪污賄賂罪、經濟犯罪和毒品犯罪等非暴力犯罪的死刑廢除。[8]

然而,仍有一個關鍵的實證問題還沒有得到處理,即刑事政策和學術觀點在死刑的運作上是否真能發揮作用。對此,我們試圖通過數據來說明,處于一線的中國法官在裁判中是否及是如何落實國家“少殺慎殺”政策的。這既可以回顧過去的司法實踐,也可以對未來的改革提供幫助。因此,本文將回答如下具體問題:

首先,什么罪名適用的死刑最多?某些罪名在法律中規定了死刑,但是在實踐中可能已不再適用。對于死刑罪名實際分布的透徹理解,可以客觀真實地理解中國死刑的適用現狀。盡管已有研究對死刑罪名進行了理論總結和案例統計,但從更嚴謹的立場來看,這些研究值得被證實或進一步探索。[9]

其次,在所有死刑裁判中,死刑立即執行和死緩的占比分別是多少?復核雖然是死刑控制的最后關口,但死緩判決在前期就可挽救犯罪人的生命。盡管在法律技術上死緩仍是死刑,但在沒有新的嚴重違法行為的情況下,死緩實際執行的是監禁。因此,死緩在我國扮演了極為重要的角色,這可以被視為慎用死刑的重要證據。問題是,從死刑立即執行到死刑緩期執行的裁判轉變,能為我們提供什么內容解讀并據以評價這一時期的死刑司法?

最后,近年來,我國死刑案件的數量是否已經減少?有無客觀的司法數據來支撐官方所說的“少殺慎殺”?什么樣的建議對于中國的死刑改革是實際有用的?我國立法者能從司法實踐中得到什么可信反饋?在接下來的幾十年中,立法者又應對此有怎樣的構想?通過回答這些問題,可以了解中國死刑犯罪的特征和發展趨勢,為重新定位死刑和未來刑事政策打開一個新窗口。

因此,本文將會簡要地回顧從1979年以來,有關死刑罪名和死刑核準權等政策的改變,進而對死刑的兩種形式——死緩和死刑立即執行進行對比。而后,我們將轉向數據分析,展示死刑罪名和裁判方式在2007年以后的適用特征,并且介紹已有研究成果。基于研究發現,本文將在討論的基礎上給出相關的刑事立法建議。

二、政策變化和死刑裁判

(一)死刑罪名:1979—2015年

在中國,雖然每一個時期的刑事立法和司法解釋都有不同側重,但是死刑始終被用于懲罰極為嚴重的犯罪行為。1979年頒布的《中華人民共和國刑法》(以下簡稱“79刑法”)第43條規定的“罪大惡極”便是最好的證明,1997年頒布的《中華人民共和國刑法》(以下簡稱“97刑法”)第48條也規定了死刑用于“罪行極其嚴重”的犯罪人。

問題是,不同時代對“極其嚴重”有不同的理解。79刑法中,死刑僅適用于造成喪失生命的嚴重犯罪、反革命罪以及貪污犯罪。[10]但是,當全國人大常委會決定將死刑擴展到那些在正常情況下并不會適用死刑的犯罪時,這個高標準和嚴要求就被逐漸遺忘了。比如,79刑法中并沒有規定盜竊罪、投機倒把罪、販毒罪、受賄罪可以判處死刑,全國人大常務委員會在1982年卻將這些犯罪在“情節特別嚴重”情況下的刑罰上限修改為死刑。[11]一年以后,全國人大常委會對于嚴重危害社會治安的流氓罪、故意傷害罪、傳授犯罪方法罪、拐賣人口罪、販運武器類犯罪等再次增設死刑,并從此開始在司法中加以適用。[12]當然,這與當時的嚴重犯罪形勢以及重新樹立司法權威和維護社會秩序有關。

自1979年起,中國的刑事政策經歷了30多年的曲折歷程。嚴打正式始于1983年,這是一場全國范圍的司法運動,幾乎貫穿于后來的整個刑事司法和立法活動中。從刑法層面上來看,79刑法規定了28個可以適用死刑的罪名,占所有罪名條款的1/5。[13]經過多個單行“決定”的修改,在1996年刑事訴訟改革和97刑法通過之前,已經有71個罪名有死刑,幾乎占罪名總數的一半。[14]

97刑法基本沿用了之前的立法格局,除流氓罪因罪名被廢除而取消死刑外,其他罪名依然保留了之前的死刑設置。直到2011年,《刑法修正案(八)》開啟了廢除非暴力犯罪死刑的進程,2015年《刑法修正案(九)》則進一步廢除了9個與組織賣淫和金融詐騙等有關的死刑罪名。在改革開放后的短短30年時間里,死刑的設置和廢除經歷了大起大落。

(二)死刑核準權:1979—2007年

在中國的四級二審制度中,死刑核準起到的作用是極刑監督,這被設計為用最高司法權維護正義。因此,1979年頒布的《中華人民共和國刑事訴訟法》(以下簡稱《刑事訴訟法》)和《中華人民共和國人民法院組織法》(以下簡稱《人民法院組織法》)都明確規定死刑立即執行的核準權由最高人民法院實施。高級人民法院只有死緩核準權,死刑立即執行無論是否上訴都需上報最高人民法院核準。然而,嚴打所推崇的從重從快審判,使得部分嚴重刑事案件被授權給高級人民法院核準。

為了解決以后的死刑核準問題,1983年全國人大常委會決定修改《人民法院組織法》,準予最高人民法院將有關公共安全和社會治安的死刑案件授權高級人民法院核準。[15]據此,最高人民法院正式公布文件,授權各省(區、市)高級人民法院對殺人、強奸、搶劫、爆炸以及其他嚴重危害公共安全和社會治安的案件核準死刑,但是反革命和貪污案件(包括受賄案件、走私案件、投機倒把案件、販毒案件、盜運珍貴文物出口案件)仍由最高人民法院核準。[16]在隨后的幾年時間里,由最高人民法院刑一庭開始,陸續將毒品案件的死刑核準權授權給部分省份,如云南、廣西、廣東、貴州等。[17]

多年的死刑核準權下放造成死刑數量的上升,這促使立法機關重新審視死刑核準主體。因此,全國人大在修訂1996年《刑事訴訟法》時有意收回死刑核準權,明確聲明死刑案件必須由最高人民法院復核,高級人民法院只有死緩核準權。[18]遺憾的是,由于當年開始了新一輪的嚴打運動,最高人民法院在一年以后,繼續將分則大量死刑罪名的復核權授權高級人民法院或軍事法院實施。[19]直至2006年,全國人大常委會修改了《人民法院組織法》,將復核權重新收回最高人民法院,以達到限制死刑適用的目的。[20]緊接著,最高人民法院發布新的司法指導意見,從此結束了死刑立即執行可以由高級人民法院核準的時代。[21]

(三)死刑裁判:立即執行或緩期執行

在我國,死緩和死刑立即執行都統稱為死刑。考慮到死緩期間犯罪的條件比較嚴苛,“故意犯罪,情節惡劣的,報最高人民法院核準”,死緩可以不被視為真正的死刑。這對于理解死緩的功能和下一步的改革方向非常重要。

2007年以后,兩種形式的死刑復核和核準程序截然不同。根據2012年版《刑事訴訟法》第236條的規定,死刑立即執行對于審查程序的要求比死緩更加嚴格,不論被告人是否向高級人民法院提起了上訴,死刑立即執行的案件都必須先經過高級人民法院復核。死刑案件只有在通過高級人民法院核準或維持后,才能進入最高人民法院的死刑核準程序。相反,被宣判為死緩的案件經過高級人民法院或解放軍軍事法院核準即可,不必通過最高人民法院復核。區分這兩種不同的死刑執行方式,對于比較死刑(兩種情況都涵蓋)的總數與真實的死刑(死刑立即執行)數目也是至關重要的。

綜上可見,2007年以后的死刑適用狀況是值得關注的新問題。其中包括死刑的罪名分布以及變通措施(死緩)的運用情況。這些觀察有兩個方面的作用:一是評估最高人民法院收回死刑核準權對法院裁判的威懾力;二是發現死刑司法運用中的新特點,為下一步死刑改革運動提供依據。然而,這些觀察面臨著較大的困難。一方面,在歷史數據缺乏的情況下,很難對2007年以前的情況進行縱向對比,也無法對死刑的全部罪名進行橫向比較。這導致無法準確評估常見犯罪的份額以及前后相差的比例變化。另一方面,在缺乏更多證據支撐的情況下,通過局部司法狀況來研究當前形勢也有可能存在結論上以偏概全的風險。

三、數據和方法

與豐富的刑法學理論研究相比,我國在死刑方面的實證研究相當有限。莫洪憲和她的研究團隊在北京和河北進行調查,并基于從律師、法官、警務人員和檢察官那里調查得到的數據,來分析司法參與者對于死刑的態度。[22]一些學者和實務人士,通過自己的辦案經歷和某地法院的數據統計,得出死刑執行案例主要針對暴力犯罪,如殺人、搶劫、綁架以及毒品相關犯罪的結論。[23]高維儉等對殺人行為的死刑判決進行了收集和分析,聶立澤對搶劫罪的死刑研究也指出死刑主要與殺人或重傷有關。[24]白建軍對死刑裁判中是否構成死罪、是否適用死刑、是否立即執行的1643個案例進行分析,發現死刑裁判中的法律明確性遠遠不夠。[25]蘇永通和任重遠收集了最高人民法院2011年以來的152份死刑復核案例,統計發現,故意殺人、傷害、搶劫、強奸、毒品5個主要罪名占所有死刑判決罪名的90%以上,盡管這些數據對理解死刑執行的對象非常有益,然而,蘇永通等人采集的樣本中有146份來自2013和2014年,且未對死刑緩期執行進行調查,另外他們的樣本也顯示死刑不核準率只有3.3%,這和李武清所描述的不核準率(至少15%)有很大差距。[26]因此,一個更長、更早的縱觀性研究,既可以對已有結論進行檢驗,也有助于理解死刑核準權收回以后的變化趨勢。

本文使用了不同的方法進行研究,沒有局限于某一個地方,且時間跨度更長。我們對5個省的8個中級人民法院公布在網站上的刑事判決書進行了調查,包括廣東省廣州市和湛江市、上海市、浙江省杭州市、河南省開封市和焦作市、甘肅省蘭州市。這種方法已經廣泛應用于有關中國司法運作的調查,針對有關判決書所做的研究已經取得豐富成果和較大影響。

(一)死刑判決書

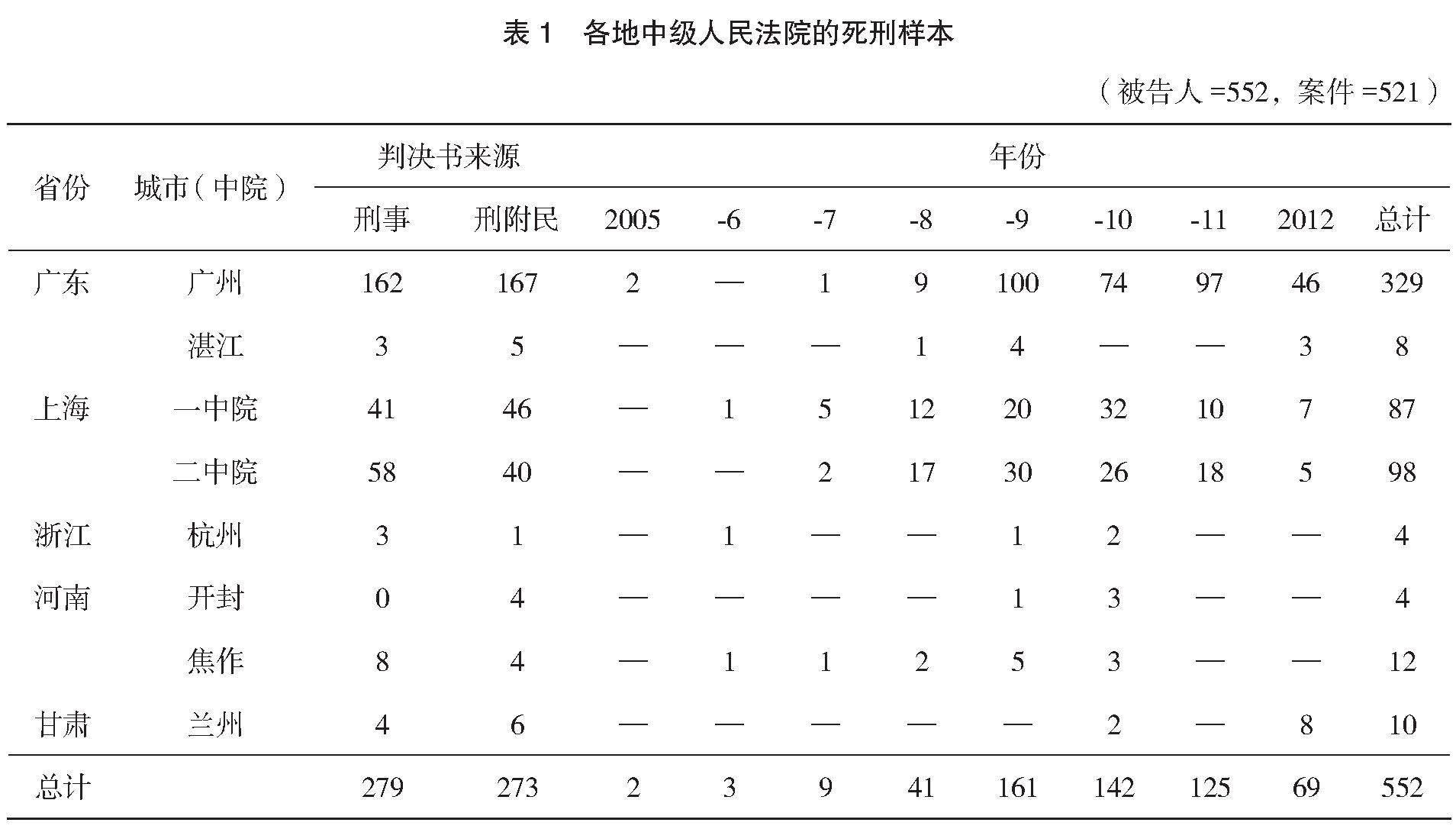

根據2012年版《刑事訴訟法》第20條的規定,涉及死刑的案件必須由中級人民法院或高級人民法院審理。從2013年6月至12月,筆者瀏覽了全國范圍內不同城市中級人民法院的網站,共計365個,但不包括海事法院和軍事法院。然而,在最高人民法院的裁判文書網發布以前,西部、中部地區絕大多數法院沒有公開刑事判決書,一些沿海地區和比較發達的城市則是選擇性地公開一些民事和刑事的判決書,只有8個中級人民法院的網站公布了死刑判決書(見表1)。

一個比較棘手的問題是,一些法院不直接公布死刑判決書,而是間接地通過刑事附帶民事判決書的形式公布。刑事附帶民事判決書可以反映死刑案件的部分信息,如被告人被處以什么刑罰。各地法院在公布死刑判決書時很少會采用真實的姓名,部分采取匿名方式(如用“×××”作人名),部分采取只披露姓氏的方式(如李某某)。對于涉及性犯罪和國家安全犯罪,這些判決書在上傳之前就采取了屏蔽措施,基本很難看到類似判決書。本文僅是探索性研究,筆者充分意識到了研究數據的局限性。幸運的是,蘇永通、任重遠的發現以及陳興良的推測,在某種程度上印證了本文結論,這可作為彌補缺陷的部分證據。[27]

(二)數據樣本

事實上,在中國裁判文書網建成開放之前,一些法院已經以各種途徑公布了涉及死刑的刑事判決書。例如,為了幫助當事人追蹤案件的情況,廣州市中級人民法院的管理系統反映出,他們的判決書應該都已上傳至法院官網。[28]上海的死刑判決書不直接公開,多數案件只能通過刑事附帶民事判決書的方式進行查找。甘肅省、河南省和浙江省的其他4個法院的判決書則是有選擇性地公開。例如,杭州市中級人民法院的案件非常稀少,在2009—2010年只有幾個判決,并且在2011年和2012年沒有死刑判決。所以,在本文的第四部分,我們更多關注的是上海和廣州的3個中級人民法院。

關于判決書和被告人,我們選擇了至少有一個被告人被判處死刑或死緩的判決書。同時,鑒于本文僅研究死刑罪名及其運用,因此對沒有判處死刑的被告人忽略不計。如表1所示,研究一共獲得了521份死刑判決書(其中有31份有2個以上的被告人被判死刑),共計552個被告人樣本。在這些樣本中,93.1%的案件(n=514)來自上海和廣州,刑事判決占50.5%(n=279),刑事附帶民事判決占49.5%(n=273)。其他5個省份中,河南省、甘肅省和浙江省的數據都非常有限。盡管如此,我們仍然選擇展示8個法院的數據分類結果,但會將關注重點放在廣州和上海的死刑判決書上。

需要說明的是,由于軍人違反職責罪屬于軍事法院審理,并且危害國家安全犯罪可能因為涉及國家秘密而沒有公開,因此本文的討論僅限于普通刑事犯罪。我們對判處死刑(包括死緩和死刑立即執行)的罪名進行編碼,若案件中的被告人同時犯了多項罪,本文只對被判處死刑的案件進行統計,忽略那些沒有判死刑的案件。樣本中,有125名被判死刑的被告人還觸犯了其他罪名,但都被判有期徒刑或無期徒刑。本研究涉及的死刑判決都出自一審案件,在被最高人民法院或者省(區、市)高級人民法院核準以前,判決書無法表明這些死刑是否被執行,或被核準死刑緩期執行。在理想情況下,通過省(區、市)高級人民法院或者最高人民法院的死刑裁定書,可以更準確地估算死刑立即執行的種類。然而,死刑研究的局限性決定了這個問題的展開并非一篇論文就能實現。

四、研究發現

(一)死刑罪名

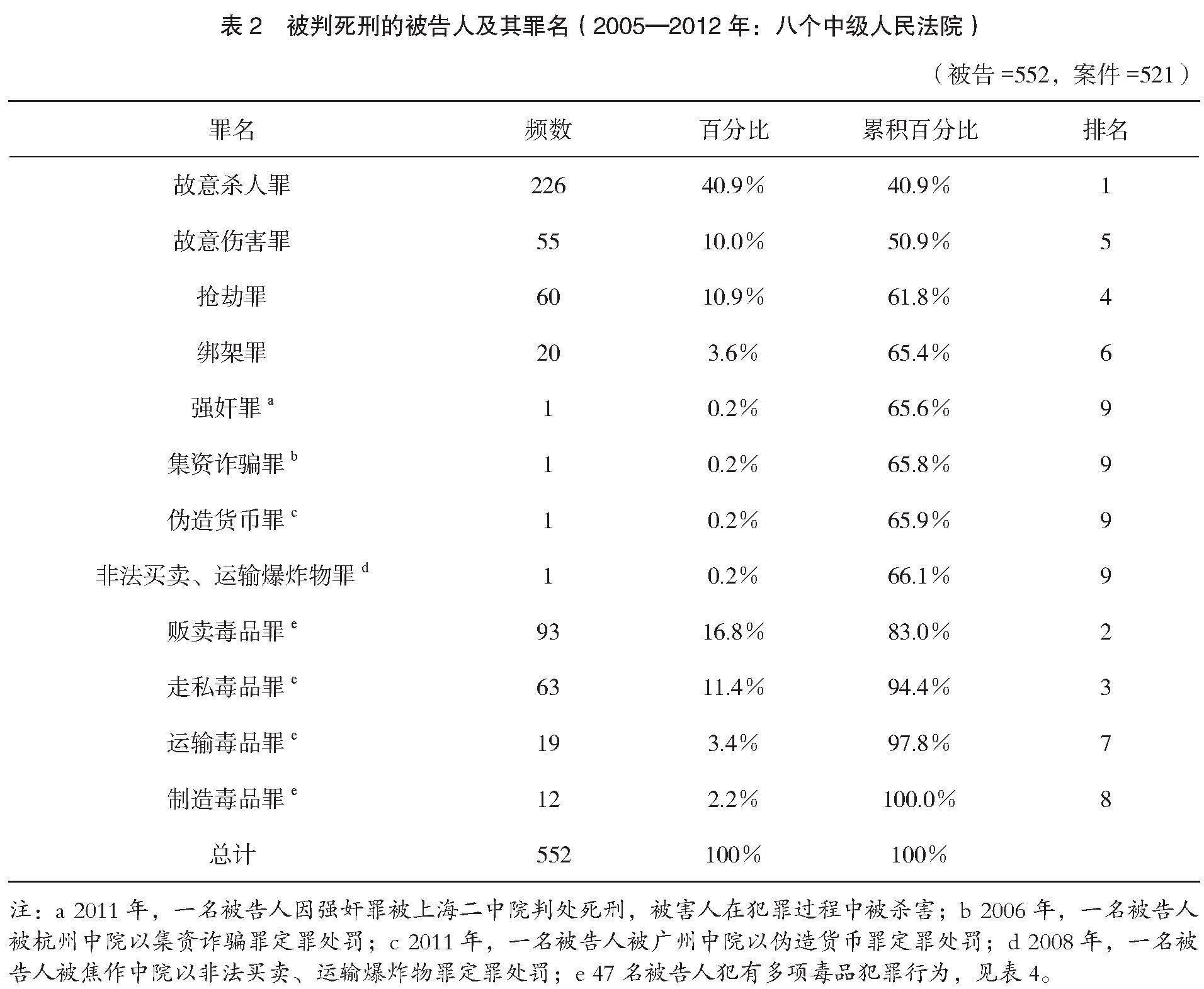

表2展示了死刑罪名的分布狀況,它表明:在實踐中,99.5%的死刑判決針對的是暴力犯罪(占65.6%)和毒品犯罪(占33.9%)。在暴力犯罪中,故意殺人罪、搶劫罪和故意傷害罪適用死刑的數量占據前三名,分別占所有犯罪的40.9%、10.9%和10%。在毒品相關的犯罪中,規定了死刑的只有97刑法第347條的走私、販賣、運輸、制造毒品罪。在被判處死刑的毒品犯罪中,販賣和走私毒品占據前兩名,在樣本中分別占死刑犯罪總數的16.8%和11.4%。如前所述,通過表1和表2準確地描述死刑犯罪的分布是不現實的,因為相關文書可能并沒有通過網站公布出來,這導致多個罪名只有少量判決書。比如,強奸案件的死刑只在上海二中院出現,在其他7個法院中則沒有出現。而非法集資類的案件只在杭州中院出現過。有學者指出,在涉嫌強奸和搶劫的案件中,除非被害人死亡,否則被告人通常不會被判處死刑。[29]2014年6月12日,在湖南省高級人民法院維持死刑判決后,兩個涉嫌組織賣淫和強奸一名10歲女孩的主犯均未被最高人民法院核準死刑。[30]在該案中,被告人周軍輝和秦星領導了一個組織賣淫的犯罪團伙,他們強迫被害者賣淫,并使其遭受強奸。在本案中,最高人民法院認為該案沒有達到情節特別嚴重的程度。該案在全國影響極大并引起廣泛報道,最終成為廢除組織賣淫罪死刑的重要因素。這進一步顯示出,我國已在努力收緊死刑的適用對象。

表3展示了從上海一中院和二中院、廣州中院收集的死刑案件所涉罪名的分布情況。其中,湛江市中級人民法院被排除在外,因為其案件樣本數量過少,可信度較低。最終,485個案件中共計514名被告人被判處死刑。我們拆分了這3家法院的數據,得到了與之前(表2)相同的結果,即罪犯被判處死刑的原因主要是被控故意殺人罪、故意傷害罪、販賣毒品罪和走私毒品罪。進一步研究顯示,廣州市中級人民法院31.3%的死刑案件、上海一中院54.1%的死刑案件以及上海二中院54%的死刑案件都是涉嫌故意殺人罪的案件(平均占3個法院死刑案件總數的39.5%)。故意傷害罪也顯示出相似性,死刑案件所占比重分別為廣州10%,上海一中院10.2%和上海二中院9.2%(共占三個法院死刑案件總數的9.9%)。同樣的,與毒品有關的犯罪也與前面討論的結果保持了一致:涉及販賣毒品、走私毒品、運輸毒品或制造毒品的案件分別占所有死刑案件的17.7%、12.3%、3.5%和2.3%。當然,出現這種結果的一個重要原因是,上海和廣州3個法院的判決書樣本約占所有樣本的93%。

此外,研究還發現,走私毒品罪在廣州出現的頻率高于上海(見表3)。這與廣州所處的地理位置有關,因為從東南亞國家向中國南部走私毒品更加容易。[31]數據還顯示,毒品犯罪的死刑適用數量僅次于暴力犯罪,排在第二位。

事實上,97刑法第347條規定了多種毒品犯罪行為,這給計算毒品犯罪的死刑占比增加了難度。在實踐中,定罪的依據是被告人所實施的特定行為,而根據選擇性罪名的特點,被告人實施的多種毒品犯罪行為會被合并為一種犯罪行為進行裁判。表4對36份判決書中的47名被告人所犯的毒品犯罪行為進行了交叉比對,發現25%的被處以死刑的毒品犯罪者,同時實施了幾種不同的行為,包括既觸犯販賣毒品罪又觸犯走私毒品罪的(n=5),既觸犯販賣毒品罪又觸犯運輸毒品罪的(n=10),最多的是販賣毒品罪和運輸毒品罪的結合(n=27)。在多種犯罪行為中,被告人實施了販賣和走私毒品的行為是其被判處死刑的重要原因。

(二)死緩和死刑立即執行

死刑緩期執行是中國特有的死刑執行方式,其通常被認為是“刀下留人”的有效方式,但其最為人所詬病的,主要是中級人民法院或高級人民法院將其作為“疑罪惟輕”的處理方案。[32]很少有研究對一審裁判的死緩案件進行討論,尤其是未注意其在控制死刑方面所發揮的作用。表5展示的是上海和廣州市3個中級人民法院涉及死緩判決的案件數量,反映了死緩在死刑裁判中的占比情況。

第一,在我們收集的樣本中,死刑緩期執行的案件數量(n=376)約為死刑立即執行案件數量(n=137)的3倍。如果數據中的死刑判決都被核準,那么26.7%的案件有可能是死刑立即執行,73.3%案件是死刑緩期執行。換句話說,3/4的死刑裁判都不會被實際執行死刑。如此看來,死刑緩期執行的高比例適用,體現了在我國多年來倡導的“少殺慎殺”的刑事政策影響下,司法機關在適用死刑立即執行時已經變得更加謹慎。死刑立即執行和死刑緩期執行的比例相差46.6%,這體現了在控制和限制死刑的適用方面,死刑核準權的收回作出了巨大貢獻。盡管缺乏早期數據做對比,但據黃爾梅大法官介紹,在收回死刑核準權后至2008年3月,適用死緩的案件數量首次多于適用死刑立即執行的案件數量。[33]

第二,與毒品犯罪相比,嚴重暴力犯罪的被告人更可能受到死刑立即執行的懲罰。與單純的故意殺人罪相比,這些嚴重暴力犯罪更多地表現為具有復合法益的包容犯或加重結果犯。例如,綁架罪和搶劫罪的被告人被判死刑立即執行的可能性排在前兩位。其中很大的原因在于,被告人不僅實施了立法上的重罪,而且還殺死了被害人或者造成被害人死亡。數據顯示,64.7%的綁架罪的被告人和41.1%的搶劫罪的被告人都被判處了死刑立即執行。而故意殺人罪的死刑立即執行比例只有28.6%,甚至故意傷害罪(致人死亡)被判處死刑立即執行的比例只有11.8%。嚴重暴力犯罪和毒品類犯罪的比例差異,從側面證實了死刑僅適用于十惡不赦的重罪。[34]正因為如此,毒品犯罪的死刑緩期執行比例是最高的。以司法部門對毒品犯罪更少適用死刑立即執行的態度為觀察視角,不難發現,廢除關于毒品犯罪(尤其是那些非暴力毒品犯罪)的死刑并非不可行。至少,從本論文收集的判例來看,中級人民法院的法官們已經以實際行動來嚴格控制對毒品犯罪的被告人適用死刑立即執行。

第三,在頻數上(即用數字衡量),在被判處死刑立即執行的被告人中,犯殺人和販賣毒品罪的占了很大比例。如果這些死刑判決均被最高人民法院批準,就會有58個殺人犯和27個販賣毒品者被適用死刑立即執行,共占適用死刑人數的62%(即137人中的85人)。對于殺人案來說,在法官決定對被告人適用死刑立即執行時,因果報應的傳統觀念起到了至關重要的作用。[35]與嚴重暴力犯罪的高比例非緩期執行的判決相比,表5的數據表明,如果罪行并不涉及與殺人有關的犯罪,則被告人很難被判處死刑立即執行。

第四,在被判處死刑緩期執行的被告人中,犯走私毒品(88.9%)、運輸毒品(88.9%)和制造毒品罪(91.7%)的比例占據了前三名。這個結果暗示了有關毒品犯罪的刑事政策可能存在的轉變。與販賣毒品罪相比,這三種犯罪的死刑立即執行率更低。就比例而言,暴力犯罪和毒品類犯罪的死緩判決比例較大,這意味著近年來我國適用死刑立即執行的犯罪范圍進一步收窄。

在數據中,我們特別關注了經濟犯罪和其他白領犯罪的死刑判決,結果僅發現一例來自廣州的偽造貨幣罪的判決以及一例來自杭州的集資詐騙罪的判決,在其他地方都沒有發現此類案件。應當說,這正好反映出《刑法修正案(八)》所倡導的對經濟犯罪廢除死刑的立法理念具有一定的實踐基礎。

(三)死刑趨勢

正如李武清的報告所示,收回死刑核準權以后,核準死刑的比例下降了,這反映出最高人民法院在控制死刑上的努力。[36]然而,如果處在司法一線的中級人民法院不去減少死刑的適用,而僅靠最高人民法院不予核準死刑來降低死刑適用率,是無法充分體現慎用死刑的刑事政策的。因此,收回死刑核準權以后,進行一審的中級人民法院是如何理解和把握死刑政策,就成為一個非常重要的話題。當然,最高人民法院的不予核準對下級法院具有很強的指導意義,這或許暗示了司法一線的死刑裁判數量會下降。然而,如果司法一線堅持按照既有經驗習慣裁判,即使最高人民法院不予核準的比例上升,也仍然無法從總量上控制死刑的適用。因此,有關死刑數量下降的話題,仍需要實證研究予以證明。

表6是不同數據結構下的死刑執行和死刑緩期方式年度分布,其顯示了從2009年到2012年死刑適用逐年下降的趨勢,特別是廣州和上海。這種下降體現在三個方面:一是包含死刑立即執行和死緩的死刑裁判總量均呈下降趨勢;二是死刑立即執行的數量下降幅度遠大于死刑緩期執行的幅度;三是中級人民法院的死刑緩期執行的比例呈上升趨勢,在死刑裁判中減少了死刑立即執行的總量。

首先,對死刑總量的觀察顯示出死刑數量下降較為明顯。就8個法院來說,2009—2012年間共收集到497名被判處死刑的罪犯,其中廣州和上海就有465人。所有8個法院的數據顯示,被判處死刑的罪犯總數從2009年的161人下降到了2012年的69人,上海和廣州從150人下降到了58人。就不同地區來看(未報告年度具體數量),2009年廣州有100人、上海有50人(20個來自一中院,30個來自二中院)被判死刑。到2012年,廣州的數量下降到46人,上海下降至12人。與其他國際機構的發現相呼應,本文的探索性研究也證實了中國死刑適用正在逐年減少,這印證了本文的研究結果具有一定的客觀性。

其次,死刑立即執行的下降趨勢大于死緩的趨勢。從死刑執行方式上的頻數來看,死刑立即執行和死刑緩期執行的年度總量均明顯呈下降趨勢,死刑立即執行的總量下降得更為明顯。通過對比4年的數據,可以發現2012年的死刑立即執行總量只有2009年的1/6,死刑緩期執行的總量只有2009年的一半。從4年的平均降幅來看,8個法院的總體情況與上海、廣州的情況基本一致。死刑立即執行按照每年40%的速度遞減,死緩按照每年13%的速度遞減。

最后,死緩占死刑裁判的比重逐年上升,進一步顯示了慎用死刑的刑事政策。長期以來,死刑緩期執行被視為一種體現寬大處理的有效方式。在死刑核準權收回以后,死緩的適用比例也反映出其重要性。表6的百分比顯示,死緩案件每年都在增加,而死刑立即執行的案件卻在逐年減少。在2009年,8個法院適用死緩的案件占61.3%,在廣州和上海的中級人民法院占60.9%,而適用死刑立即執行的案件則分別占38.7%和39.1%。到2012年,8個法院和上海、廣州的數據結構顯示,適用死緩的案件比例分別上升至82.6%和84.5%,而死刑立即執行案件的比例則下降到17.4%和15.5%。這反映出法官很好地把握了慎用死刑的司法理念,充分運用死緩懲罰那些罪行較為嚴重但不是必須立即執行的人。適用死緩案件的占比上升,又一次為國家“少殺慎殺”的死刑適用政策產生積極影響提供了數據支撐。

(四)總結與檢測

表7是多元邏輯(對數)回歸分析模型,目的在于評估死刑裁判方式在罪名及時間趨勢上的差異和變化,所得結果基本與之前結論吻合。就被判死刑立即執行的概率來看,故意殺人罪與販賣毒品罪的差別不大且都比較高,走私毒品罪和故意傷害罪比故意殺人罪低,綁架罪比故意殺人罪高。就模型1而言,綁架罪被判處死刑立即執行的概率是故意殺人罪的4.537倍(P=0.004),走私毒品罪被判處死刑立即執行的概率幾乎只有殺人罪的30.9%(P=0.006)。而在其他罪名中,盡管因樣本較少等原因而無法達到可接受的顯著水平,運輸和制造毒品罪的死刑立即執行率仍有低于故意殺人罪的趨勢。而強奸罪和偽造貨幣罪因樣本具有唯一性而不具有可比性。

從4年的縱向對比來看,各年度的死刑立即執行判決的概率與2009年相比均呈下降趨勢,以2011年和2012年較為顯著。就模型2而言,2010年是2009年的一半(Odds ratio=0.533,P=0.016),而2012年低至2009年的1/3(Odds ratio=0.296,P=0.002)。然而,2010年不同罪名間與2009年的差異,以及法院之間的樣本差異抵銷了部分犯罪之間的死刑立即執行裁判概率的差異(見模型4),但是走私毒品和故意傷害罪(P=0.006)與故意殺人罪(P=0.001)的死刑立即執行差距依然顯著存在。例如,綁架罪高執行率的主要原因在于,4個來自上海一中院和二中院的綁架殺人案都被判處死刑立即執行。然而,在廣州市中級人民法院的判決中,只有53.85%的綁架殺人案的被告人(n=13)被判死刑立即執行。因此,這說明嚴重復合型犯罪在不同法院之間也存在裁判方式上的操作差異。數據分析顯示,故意殺人罪、故意傷害罪、販賣毒品罪、搶劫罪的死刑立即執行率在2010年中的比例相比2009年均有下降。然而,其他犯罪的死刑執行率卻存在下降不明顯甚或相反的趨勢。這種罪名間的趨勢不統一是2009年和2010年差異不明顯的主要原因。4年間,死刑裁判概率下降的最直接證據是故意殺人罪的死刑立即執行率呈均勻下降趨勢,從2009年后依次為42.31%、30.19%、20.75%和15.38%。這充分說明模型中的發現具有現實意義,其可以成為未來刑事司法改革的方向。

總體而言,逐步回歸中的4個模型均有效,罪名、年份和法院這3個因變量解釋了死刑裁判方式的差異,達到11.8%(模型4)。2011年和2012年的死刑立即執行適用率下降和死緩適用率上升的概率形態,在廣州和上海3個中院均存在。控制犯罪差異后,這兩年基本只有2009年的10%,且都達到顯著水平(P=0.000和0.002)。在控制年度和法院這兩個因變量以后,罪名間是否存在差異的基本結論也相同,但嚴重復合暴力犯罪則需要更多證據證明。因此,本文雖然只有3家法院的數據,但可以看作在母體中的抽樣。在樣本可信的情況下,可以借助推論統計的基本原理將結論推廣至全國,即在不同罪名之間,故意傷害罪、走私毒品罪比故意殺人罪的死刑立即執行率低,而販賣毒品罪和故意殺人罪的差異則不大;同時,就各年度總量來說,被判處死刑立即執行的概率整體呈下降趨勢。

不可否認,死刑裁判還可能受其他因素的影響,但毋庸置疑的是,我國在限制死刑適用方面呈現出穩定下降的趨勢。在我國,由于反恐和打擊嚴重暴力犯罪的需要,2013年以后的死刑人數可能有些變化。這主要是由于恐怖分子犯下了一系列嚴重暴力犯罪,比如2013年10月28日的天安門廣場襲擊事件,2013年8月20日的日喀什恐怖襲擊事件,2014年3月1日的昆明火車站暴恐事件。據報道,這些暴力事件中的數名罪犯已被執行死刑。[37]這些事件對中國死刑適用產生了怎樣的影響,還有待進一步分析。

五、討論和建議

作為對死刑支持者和反對者的回應,我國法官如何適用死刑,將影響未來刑事政策的走向。在控制死刑的立法理念指引下,我國近年來死刑立即執行的數量明顯下降,至少針對一些犯罪是這樣的。從長遠來看,我國法官完全可以在“少執行”上邁出更大的步伐。整體而言,我國的死刑改革已取得顯著成效,但仍有必要對其進行客觀評價,把握其未來的改革方向。

(一)罪名體系評價及其改革

通過以上分析不難發現,死刑大量集中適用于暴力犯罪(比如故意殺人、故意傷害、搶劫、綁架)和毒品犯罪(走私、販賣、運輸、制造毒品)。暴力犯罪頻繁適用死刑的原因,可能是這種犯罪造成了受害者的死亡。[38]在這些案件中,適用死刑就意味著以懲罰和報應為主的公平正義得以實現,這反映在刑法中就是“殺人償命”。

毒品犯罪作為第二類普遍適用死刑的犯罪,也同樣值得重視。雖然學者們主張逐步限制并且最終廢除毒品類犯罪的死刑,[39]但是近年來毒品犯罪的猖獗使如何嚴厲控制死刑變得更加棘手,更別說廢除死刑。不斷增加的毒品濫用和欠佳的控制手段,為將死刑作為打擊毒品犯罪的有力手段提供了現實依據。[40]

在我們收集的數據中,幾乎看不到對經濟犯罪適用死刑的情況,這可能和近年來的刑事司法理念變遷有關。當然,近年來有少數白領犯罪者被判死刑,如許邁永、姜人杰案,[41]廣州市中級人民法院在2014年也判處了張新華死刑。[42]但是,這些個別案例并不是普遍現象。這與多數學者呼吁廢除走私和腐敗等犯罪的死刑,以及限制經濟犯罪適用死刑的整體趨勢相吻合。[43]《刑法修正案(八)》通過之前,一些學者就呼吁改革并廢除貪污犯罪的死刑,但反對者認為為時過早。[44]現在看來,我國的司法實踐在這方面已經邁出了一大步。

雖然截至2015年,我國已經廢除了將近1/3的死刑罪名,但對剩下的46個可以適用死刑的罪名仍有較大討論空間。在這方面,本文也可以為評估下一步中國的死刑政策提供依據,這主要體現為:

一方面,就我國已經廢除死刑的22個罪名而言,基本上都不是實踐中常用的罪名,2007年至2012年的數據統計證明了這一點。因此,已經廢除的這些死刑罪名可能只是刑法中很少甚至沒有使用過的“橡皮圖章”罪名。例如,1983年由全國人大常委會增設死刑的傳授犯罪方法罪,我們在各種搜索引擎中只找到幾個案例被判有期徒刑,連一個被判處無期徒刑的案例都沒發現。當然,早期的判決書也可以發現諸如走私珍貴動物制品、虛開增值稅發票被判死刑的案例,但主要集中在2000年左右,且案例并不多見。如果這個假設成立,就說明廢除這些死刑罪名具有合理性,值得充分肯定。然而,刑事立法和司法的重心應當是如何將焦點關注于那些沒有被廢除死刑的罪名,并予以適當控制。這是將來很長一段時間我國死刑改革需要關注的話題。

另一方面,如何根據實踐中常見的罪名繼續壓縮現存的死刑罪名,也同樣值得探討。在現有的46個罪名中,除國家安全犯罪、軍人職責、危害國防利益犯罪因數據原因無法評價外,多個普通罪名完全有廢除死刑的空間。例如,第125條和第127條規定的涉槍支、彈藥、爆炸物、危險物質的犯罪,與已廢除死刑的走私武器、彈藥罪或走私核材料罪比較起來,是更值得廢除死刑的罪名。[45]同樣,關于越獄和劫獄的死刑也可予以廢除。目前鮮有關于暴動劫獄的案例發生,即使有也可以按照故意殺人罪或故意傷害罪處理。甚至對于拐賣婦女、兒童罪的死刑而言,也可以參照組織賣淫罪的立法模式予以廢除。當然,在廢除死刑罪名方面,還可以借鑒域外國家的做法。

令人鼓舞的是,《刑法修正案(九)》將綁架并殺害被綁架人或致其死亡的絕對確定的死刑,修改為死刑或無期徒刑的選擇性刑罰。反觀表5中修正案實施前的死刑立即執行率,綁架罪在有效樣本中排名第一。這說明,刑法的修改具有司法基礎,并可能大大減少綁架罪的死刑立即執行裁判率。這從另一個角度也說明了我國刑法在控制死刑上的努力值得充分肯定。如何充分把握綁架罪中無期徒刑的裁判條款和立法的設計思路,也是司法實踐在將來很長一段時間應關注的問題。但令人疑惑的是,搶劫罪的加重處罰刑種雖然選擇范圍很寬(十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑),但死刑執行率仍然很高,這是值得警醒的。

(二)死刑裁判方式及其改革

準確了解實踐中運用的罪名當然有助于立法進步,但這僅是展望未來我國死刑改革的前提。如果對各種罪名中的死刑執行做進一步解讀,立法實際上也可以采取其他變通性措施。當觀察死刑緩期執行和死刑立即執行的總量時,我們的數據表明了前者在數量上遠超后者。對于慎用死刑來講,這是可喜的發現。進一步觀察死刑的罪名及其執行方式,也可以發現故意殺人案和販賣毒品案占死刑立即執行案件的大部分。換句話說,這兩類犯罪占我國死刑執行總量的前兩位(見表4、表5)。也正因如此,如何控制故意殺人罪和販賣毒品罪的死刑才是最為艱巨的挑戰。

問題是應當如何減少死刑執行總量?要回答這個問題,需要最高司法機關充分認識到死刑緩期執行的重要性。在將來一段時間里,即使不廢除這兩類犯罪的死刑,也需要司法解釋繼續明確鼓勵對這兩種犯罪判處死刑緩期執行。事實上,對于在農村鄰里糾紛中或在婚姻家庭糾紛中存在被害人過錯的故意殺人案,以及具有法定從輕處罰等情節的故意殺人案,最高人民法院早在20年前就贊成對其被告人不判處死刑立即執行。[46]遺憾的是,盡管最高人民法院曾試圖起草一份指導下級法院具體判斷執行與否的文件,但由于各種細節難以清楚闡明,最終放棄。[47]從1999年后,基本沒有發現更進一步的司法文件明確對判處死刑緩期執行作出規定。[48]但從2008年開始,最高人民法院已經明確表態對于單純受雇運輸毒品的,不判處死刑立即執行。[49]這表明,在對販賣毒品的犯罪分子是否可以不判處死刑立即執行的問題上,將來的司法解釋仍存在一定的操作空間。

類似的問題同樣反映在貪污賄賂犯罪中。2015年,最高人民法院明確發文指出,對于重大貪污犯罪的犯罪分子一般不判處死刑立即執行,而是鼓勵改用死刑緩期執行。[50]這反映出我國在是否廢除白領犯罪的死刑問題上采取了妥協的立場,同時也是對理論和實務界兩種主張的折中處理。例如,高銘暄堅持認為對貪污賄賂有關的犯罪仍應適用死刑;[51]趙秉志則認為需理性看待廢除此類案件的死刑問題,并提出可暫時通過提高貪污受賄的死刑適用條件來限制死刑的適用。[52]這實際上為死刑罪名的存廢提供了一個折中方案,即在立法中保留死刑,但是在司法實踐中則以死刑緩期執行的方式變通執行。

死刑裁判減少和死緩適用比例上升的事實,已經為我國在實踐中將死緩裁判作為主要方式提供了有力的證據。這也可以為法官裁判死刑案件提供指引。根據現行《刑法》規定,適用死緩的前提條件是,“罪行極其嚴重”和“不是必須立即執行”。然而,是否“必須”這個問題卻非常抽象,對于若干罪名來說仍然缺乏明確的指導意見。[53]盡管司法解釋為部分罪名提供了適用死緩和死刑立即執行的明確條件,但對于大多數死刑罪名來說,兩者的區分卻依然模糊。因此,在將來修改刑法時,可以考慮對死緩的實際裁判條件予以歸納。這有兩個作用,一是歸納司法實踐和司法解釋中的若干情況,二是從刑法條文本身出發,彰顯對死緩的重視。例如,可在《刑法》第48條中增加一款,即“具有本法所規定的法定從輕或減輕情節的,可以在判處死刑的同時宣告緩期兩年執行”。這些情節已經在有關故意殺人罪慎用死刑的司法意見中被提及。[54]當然,這僅是一種暫時性的做法。為了進一步貫徹“少殺慎殺”的死刑政策,廢除那些實際上不用或很少適用的死刑罪名,已被證明是切實可行的。此外,還應特別關注毒品類犯罪,它是導致我國目前死刑適用率較高的一個重要原因。雖然學者們提出的在2020年前廢除毒品類犯罪死刑的主張并沒有實現,但通過司法解釋或者立法力推死緩的適用卻是一個可行之舉。[55]

六、結語

死刑廢除運動常被各大機構認為是一種所謂的世界性運動和司法文明的體現。然而,目前的存廢之爭并沒有休止,且各方力量勢均力敵。從全球范圍來看,盡管部分國家廢除了某些普通犯罪的死刑或者在實踐中沒有適用死刑,但真正廢除死刑的國家和地區只占53.29%,仍然有46.71%的國家和地區沒有廢除死刑。[56]

我國是否需要立即廢除死刑尚可以討論,但在總體上而言,限制死刑卻是應當的。畢竟,以國家名義執行死刑,終究只是在以暴制暴。需要注意的是,我國的死刑罪名之所以較多,不僅與各罪名之間的相互交錯有關,而且與死刑的兩種執行方式有關。[57]作為未來刑法的改革方向,我國可以重新對刑法中的死刑罪名體系和具體適用方式進行設計。例如,廢除大量普通犯罪的死刑,對恐怖犯罪和戰爭犯罪等一系列犯罪的死刑適用方式進行調整。如此一來,死刑罪名就可以被控制在很小的范圍之內。

很顯然,我國最近幾年在限制死刑適用方面所做的努力值得肯定,這體現為死刑罪名的減少和死刑適用數量的減少。然而,我國在廢除暴力犯罪死刑方面還有很長的一段路要走。雖然刑法學家和立法者表達了對非暴力犯罪適用死刑的強烈擔憂,但卻對暴力犯罪的死刑適用問題保持了沉默。多數民眾和司法職業者認為,對暴力犯罪的犯罪分子適用死刑是理所應當的。例如,莫洪憲的調查顯示,在刑事司法系統中,90.1%的從業者(律師、法官和檢察官)都同意死刑可適用于故意殺人罪。[58]由此可見,在限制死刑的適用方面,當務之急是將注意力轉到暴力犯罪上面,因為這些犯罪才是判處死刑立即執行可能性最高且基數最大的犯罪。

最后需要特別指出的是,死刑錯案對于推動死刑改革也具有較大意義。雖然不少錯案中的死刑立即執行判決最終被改判為死刑緩期執行,但至少已有4個案例公開承認對無辜者(魏清安、滕興善、呼格吉勒圖、聶樹斌)錯誤地執行了死刑。[59]當然,這僅是已經承認的案例,如果考慮到死刑裁判中存在的潛在錯誤率,真實的錯誤執行數字可能會更高。[60]另外,在諸如賈敬龍案和夏俊峰案等存在激烈爭議的案件中,社會和法律界對死刑立即執行的判決也表達了遺憾。關注并控制死刑立即執行的適用,既可以彰顯國家的慎刑政策,也可以減少錯誤執行的可能性,從而保障無辜者的基本權利。正是基于這種考慮,本文通過實證數據對我國的死緩適用現狀進行了研究,揭示了其適用率正在逐步提高的趨勢。當然,立法和司法實踐如何以實際行動體現對死緩適用的重視,仍有待進一步觀察。

【Abstract】It has been over a decade since the withdrawal of the power of death penalty approval, Amendments VIII and IX to the Criminal Law have abolished the death penalty for 22 crimes. However, there has been a limited discussion in academia regarding judicial responses and legislative background. By studying 521 death penalty verdicts (involving 552 defendants) issued by intermediate people's courts between 2005 and 2012, it is found that the death penalty is mainly applicable to violent crimes and drug offenses, with the highest immediate execution rate for complex and severe violent crimes, and a relatively high rate of death penalty reprieve for drug offenses. Both the immediate execution and reprieve of the death penalty have significantly decreased, but the proportion of reprieves has increased significantly. The significance of this research lies in the fact that data analysis of judicial judgments can provide empirical basis for future death penalty reform in our country. The Criminal Law can continue to abolish a large number of offenses that are rarely or not applicable in practice, and clearly define the conditions for death penalty reprieves in the general provisions. Judicial emphasis on death penalty reprieves can help control the death penalty judgments for intentional homicide and drug trafficking. The issue of abolishing or retaining the death penalty remains inconclusive globally, and active academic discussions contribute to a mutually beneficial relationship between judicial reform and legislative amendments.

【Keywords】 death penalty; death penalty reprieve; offenses; violent crimes; drug offenses