徐州漢墓出土的嵌貝銅鹿鎮及相關問題

文/劉 超 侯 茹

《楚辭·九歌·湘夫人》云:“白玉兮為鎮,疏石蘭兮為芳”,蔣驥注:“鎮,壓席者。”古人席地而坐,席之四隅多置鎮,以2件或4件為套,質地有銅、鐵、玉、石等,以動物形銅鎮居多。徐州地區漢墓中出土了幾件嵌貝銅鹿鎮,以鹿為母題,鹿身嵌以海貝,形制較為特殊。

1988年,江蘇徐州睢寧縣文物部門為配合《中國文物地圖集》的編寫工作,對該縣古邳鎮岠山、二龍山漢墓群開展調查及發掘工作[1]。在岠山南麓一漢墓中出土銅鹿鎮4件,形制相同,大小規格略有差異,呈伏臥狀,昂首,雙耳后耷,四肢卷臥,平底,后背作橢圓形盤狀,盤內原嵌有海貝,出土時已朽無存。長11、寬5.5、高8.5厘米(圖一、圖二)。

1998年底,徐州博物館對市區東南的拖龍山5座漢墓進行發掘[2]。該墓時代為西漢中期偏晚階段,其中M3出土嵌貝鹿形銅鎮4件,原報告作“羊形”,然觀其形態似鹿非羊,且由既往考古發掘此類器判斷,應為鹿形銅鎮。所出形制均相同,呈伏臥狀,鹿獸前昂,雙角微外撇,雙目圓睜,平視前方,嘴微張,四足彎曲,尾部上翹,背部呈弧形內凹,鑲以弧形貝殼,上部扣合內填石灰或木炭。標本M3:73,長15、寬 8、殘高 5厘米(圖三)。

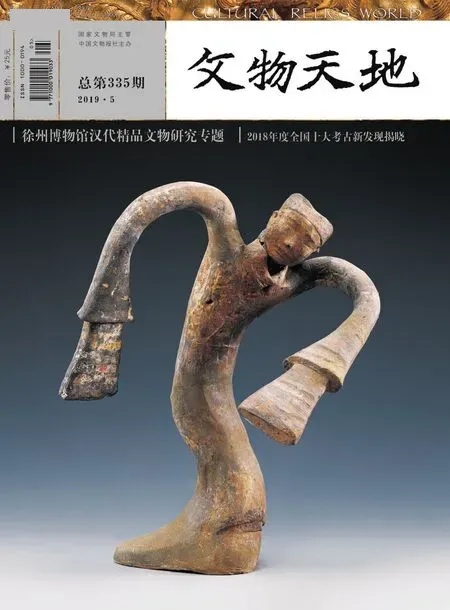

圖一 漢 嵌貝銅鹿鎮 徐州博物館藏

圖三 嵌貝銅鹿鎮(M3:73) 徐州拖龍山西漢墓M3出土

圖二 嵌貝銅鹿鎮線圖

圖四 嵌貝銅鹿鎮(雌鹿) 河南三門峽后川西漢中期墓出土

圖五 嵌貝銅鹿鎮 遼寧大連普蘭店花兒山M7出土

圖六 嵌貝銅鹿鎮 遼寧大連普蘭店姜屯M41出土

圖七 嵌貝銅鹿鎮(M4:4) 山西右玉縣常門鋪西漢墓M4出土

徐州地區出土的這幾件嵌貝銅鹿鎮惜海貝或有朽損或已無存,然其他地區漢墓出土的此類器物并不乏見。下文即結合其他地區考古發掘出土或館藏的嵌貝銅鹿鎮作簡要梳理,以“鹿”、“貝”為線索展開,求教于方家。

一、“嵌貝鹿形鎮”的考古發現

目前經考古發現的嵌貝鹿形銅鎮均為漢代墓葬發現。

1957年,原中科院考古所黃河水庫考古隊對今三門峽后川村西漢中期墓M3003的發掘中,出土嵌貝鹿形銅鎮4件[3],其中雄鹿1件、雌鹿3件。雄鹿作蹲伏狀,雌鹿作側臥狀,皆轉首左視,鹿頸細長,頭頂雙茸初露,體型豐潤,短尾或曲卷或曳后,背嵌褐色斑紋貝殼,出土時均已殘碎。雄鹿(M3003:50)長10.2、高10.4厘米,雌鹿(3003:49)長 11.2、高 10.2厘米(圖四)。

1975年,今大連普蘭店市花兒山喬家屯漢貝墓群M7出土4件嵌貝鹿形銅鎮,其中雌、雄各2件[4],現藏于旅順博物館。器表鎏金,均作伏臥狀,雄鹿頭部略寬,頭有枝狀鹿角,繪有紅彩;雌鹿頭部窄小,無角,四鹿均背嵌虎斑貝,內以細沙填充。長11.4、高 6.2 厘米(圖五)。2010年在該市姜屯村漢代貝墓群M41亦出土4件此類鹿鎮[5],均為雌鹿,形制、規格一致,器表鎏金,昂首,圓眼,雙耳下耷,四肢蜷曲伏臥,后背嵌有虎斑貝,貝內填充以細沙,斑紋已腐蝕剝離。通長11、寬5.9、高5厘米(圖六)。兩墓的時代均為西漢晚期。

圖八 嵌貝銅鹿鎮 山西襄汾吳興莊漢墓出土

圖十一 嵌貝銅鹿鎮 上海博物館藏

圖九 嵌貝銅鹿鎮(FM1:294) 安徽巢湖放王崗FM1出土

圖十 嵌貝鹿形鎮 西漢海昏侯劉賀墓出土

1975年,山西省文物部門在右玉縣一水庫大壩建設工程中發現的一墓葬出土嵌貝鹿形銅鎮4件[6]。4件鹿鎮形制、規格均相同,均為雄鹿,器表鎏金,作伏臥狀,二目涂染朱紅,凝神前視,頭有枝狀鹿角,背嵌斑紋貝,內以鉛填充。長10、寬6.3、高5厘米(圖七)。1987年,該省襄汾縣吳興莊一處漢墓被盜[7],追繳回的器物中有一組銅質鎏金嵌貝鹿形鎮,由4件組成,原誤作“鎏金玳瑁鹿鎮”。鎮呈伏臥狀,均為雄鹿,有枝狀鹿角,后背嵌有虎斑貝,長7.5、高4.2、寬5厘米(圖八)。兩墓的時代亦均為西漢晚期。

1996年,安徽巢湖放王崗西漢中期墓葬FM1出土一套鎏金嵌貝鹿形鎮[8],由4件組成,因內嵌貝殼已朽無存,原發掘報告誤稱之為“鹿盤”。4件形制相同,均呈伏臥狀,鹿昂首向前,雙眼圓睜,兩耳直豎,鹿身背脊部為一略呈橢圓形的淺盤,四足屈伏于盤側,前腿蜷曲于身側,后腿隱于身下,平底,外底部刻劃有云氣紋。器長10.2、寬6.5、高 6.5厘米(圖九)。

2015年,江西南昌海昏侯劉賀墓出土鹿形、龜形、雁形、虎形等各類席鎮47件[9],其中鹿形鎮9件。標本M1:872-18,鹿首上昂,兩耳向兩側伸出,鹿角較大,伸向后方,鹿身中部呈凹槽形,鹿身作臥狀,四肢彎曲,素面。長10.3、寬7.4、高5.8厘米,重249克。鹿身背部中空呈凹槽形,原應嵌有貝殼,因朽毀無存(圖十)。

除了經考古發掘出土的以外,上海博物館館藏一套4件鹿形席鎮,為三雄一雌。以雄鹿為例,鹿身均為青銅鎏金,呈伏臥狀,鹿首上昂,有枝狀鹿角,鹿背鑲嵌有虎斑貝,貝殼內灌滿鉛料(圖十一)。

二、“鹿”的文化解讀

以“鹿”形態為母題作鎮的設計絕非偶然,史書文獻中對“鹿”有不同的釋義。《史記·淮陰侯列傳》曰:“‘秦失其鹿,天下共逐之。’張晏曰:‘以鹿喻帝位也’”;《史記·揚雄列傳》:“‘往者周罔解結,群鹿爭逸。’師古曰:‘謂戰國時諸侯也’”,《文選·揚雄(解嘲)》中李善注引服虔曰:“鹿,喻在爵位也”;又見《后漢書·班彪列傳》:“‘昔秦失其鹿,劉季逐而羈之,時人復知漢乎?’《太公六韜》曰:‘取天下如逐鹿,鹿得,天下共分其肉也’”,可見“鹿”被視為王權、政權的象征。《長安志·白鹿原》也有云:“三秦記曰:周平王東遷,有白鹿游于此原,以是得名,蓋秦運之象”,又視鹿為神獸,并將其與秦之國祚相連,有君權神授之意。

圖十二 嵌貝龜形鎮 山西渾源畢村西漢墓M1出土

漢鄭眾《婚物贊》:“鹿者,祿也”,后世明陳階在《日涉編》中有相應總結,云:“鹿者祿也,鹿死是祿盡也”,鹿亦為利祿、福祿的表現。

讖緯思想是盛行于秦漢時期的重要社會思潮,在漢代達到鼎盛,“鹿”在這種思潮背景下被賦予更多的神學色彩。《白虎通·封禪》載“德至鳥獸則鳳皇翔,鸞鳥舞,麒麟臻白虎到,狐九尾,百雉降,白鹿見,白烏下”;謝承《后漢書記》:“鄭弘為臨淮太守…白鹿方道,夾轂而行。弘怪問主簿黃國曰:‘鹿為吉為兇?’國拜賀曰:‘聞三公車轓畫作鹿,明府必為宰相’,后弘果為太尉。”

“鹿”作為政治、精神、財富的象征反映在具體的物質形態里即以鹿為母題創作具象的物體造型,另外其形象在漆繪、壁畫、帛畫、石刻、建筑構件等藝術題材上也被廣泛應用。

早在商代就鑄造有以“鹿”為母題的青銅器,如殷墟王陵區M1004出土有鹿鼎[10],其內壁鑄有“鹿”字銘文,四側腹部各有一鹿首,四足根部也飾以鹿首。進漢以后,在現實生活中以鹿為題的實用器如鹿形鎮便是典例,在杯、卮、盒、奩等漆器上亦均不乏見鹿形圖案,具體不贅述。

漢代厚葬之風盛行,墓葬中除了隨葬生活用品,葬具上也可見鹿的身影。如長沙馬王堆一號墓[11]出土的一套四層漆棺,其第二層漆棺的右側板中部繪有仙人騎鹿的圖像;第三層漆棺的頭擋及左側板處繪有三只白鹿,白鹿周圍云氣環繞,鹿反身而躍呈飛升狀。東漢時期河南南陽、四川、陜北、蘇北魯南一帶畫像石(磚)墓盛行,較大規格的墓葬置有門闕、享堂,以鹿為母題被廣泛應用于門闕、享堂及墓室壁面上,鑿刻內容有仙人騎鹿車、仙人駕鹿、羽人駕鹿等圖像。馬王堆一號墓漆棺、畫像石刻上所描繪的仙人騎鹿、白鹿飛升等圖像,實質表現的都是墓主升天成仙的理想愿景及生者的美好愿望,正如漢樂府民歌《長歌行》所唱:“仙人騎白鹿,發短耳何長。導我上太華,攪芝獲赤幢。來到主人門,奉藥一玉箱。主人服此藥,身體日康強。發白復更黑,延年壽命長。”

三、關于漢代嵌貝工藝的應用

《說文解字》:“貝,海介蟲也”,可知貝為海產,與蚌相異。從目前的考古資料來看,貝在史前遺址或墓葬中就有發現,其主要流行于商代至西周早期中原地區的墓葬、祭祀坑中,西周以降,在中原地區已很少發現。以貝陪葬,多作貨幣或裝飾品的功能來使用。

貝具貨幣功能,即是財富的象征。青銅器銘文見有商王賞賜貝的記載,如殷墟后岡圓形祭祀坑出土“戍嗣子”鼎有文:“丙午,王商(賞)戍嗣子貝朋”;殷墟婦好墓出土貝6800枚[12],其余墓葬出土幾百至數枚不等,隨葬貝的多寡是墓主身份等級、財富差異性的表現。

貝作為裝飾品來使用,除了見于墓葬出土的作珠玉穿以串飾外,在漆器、銅器等上進行嵌貝裝飾這一新的工藝形態也開始出現。孔穎達對《尚書·顧命》中“貝”疏證:“貝者,水蟲,取其甲以綴器物”[13]。早在夏家店文化墓葬中即見有嵌貝工藝的器物出土,如內蒙古大甸子夏家店下層文化墓葬出土的觚形漆器和筒形漆器均鑲嵌有貝片[14]。西周時期如安徽蚌埠雙墩一號墓出土的已腐朽的漆木器上也見有鑲嵌貝殼的現象[15]。

兩漢時期,嵌貝工藝得到進一步提升,嵌貝器在考古發掘中有較多發現。以鎮為例,除前文所述的各類嵌貝鹿形鎮外,亦見有其他動物形嵌貝鎮出土,如山西陽高縣古城堡漢墓群西漢晚期墓M12[16]出土一組4件嵌貝羊形鎮,形制大小基本相同,通體鎏金,呈跪臥狀,背嵌虎斑貝,神態恬靜安詳。此外,山西、河北、江西等地的西漢中晚期墓葬也有嵌貝龜形鎮出土。

山西渾源縣畢村西漢墓M1[17]一組4件嵌貝龜形鎮(圖十二),形制大小近同,銅鑄龜身,龜首上揚,背甲上部鑲嵌虎斑貝,貝殼內填有鉛錫等物,長9、寬6、高5.8厘米;該省朔縣西漢墓ZM1[18]亦出土4件嵌貝龜形鎮,通體鎏金,呈臥龜形,龜首微揚,兩側鑄出龜足和鱗甲,下為平底,腹內中空,背嵌虎斑貝,長13.9、高6.3 厘米。河北肅寧武垣漢代城址出土一組2件此形制鎮[19],形制相同,有大小之分,均作爬行狀,龜首前仰,背部嵌貝,大者長12、寬6.5厘米。江西南昌海昏侯劉賀墓M1也出土1件嵌貝龜形鎮,作伏臥狀,背嵌虎斑貝。

規格較大的虎斑貝以其天然的斑點紋理與鹿形、龜形等底座相連,使鎮的整體造型自然、和諧、統一,而規格較小的海貝作為裝飾嵌于腰帶的現象在考古發掘中亦有發現。徐州獅子山漢墓出土的兩副腰帶,腰帶上鑲嵌有三排質地上乘的海貝,海貝中間相雜有金葉做成的金花[20]。徐州宛朐侯劉埶墓出土的金帶扣周圍散亂分布30余枚貝飾,應為原鑲嵌在腰帶上的裝飾[21]。

除了此類嵌貝類實物以外,在其他一些出土器物上可間接一窺嵌貝現象。如徐州北洞山漢墓[22]出土的玉熊(圖十三),其頸部刻有項圈,圈上部串飾三枚海貝;徐州獅子山漢墓[23]出土的石豹鎮,豹頸部亦佩戴項圈,圈上嵌有七枚海貝(圖十四)。

圖十三 玉熊 徐州北洞山漢墓出土

圖十四 石豹鎮 徐州獅子山漢墓出土

四、結語

徐州地區漢墓出土的這幾件嵌貝鹿形鎮具備其他同類器的共有特征,是古人匠心獨運選取具有祥瑞象征的“鹿”的形態為題材,利用海貝的自然屬性及其財富象征的美好寓意,與動物形母題設計巧妙結合,達到藝術美感與實用功能的完美統一。

商周至漢遺址或墓葬出土的海貝,無論作為貨貝、串飾還是鑲嵌的裝飾物,其多源自近海海域,而從出土的嵌貝動物形鎮來看,所嵌均為虎斑貝。虎斑貝為南海熱帶海域產物,且該類鎮均在西漢中期至晚期墓葬中出土,西漢中期以前極少發現。《漢書·地理志》有云:“秦南海尉趙佗亦自王,傳國至武帝時,盡滅以為郡云。處近海,多犀、象、玳瑁、珠璣、銀、銅、果布之湊,中國往商賈者多取富焉”,武帝平定嶺南后,該地區與中原地區的交流迅速加強,南海諸風物亦可通過貿易等方式溯海北上,嵌貝類器在西漢中、晚期的集中出土應與此有關,北至遼東郡一帶有嵌虎斑貝類器物出土便是例證。

[1]佟澤榮:《江蘇睢寧距山、二龍山漢墓群調查》,《東南文化》1993年第4期。

[2]徐州博物館:《徐州拖龍山五座西漢墓的發掘》,《考古學報》2010年第1期。

[3]中國社會科學院考古研究所:《陜縣東周秦漢墓》,科學出版社,1994年。

[4]旅順博物館、新金縣文化館:《遼寧新金縣花兒山漢代貝墓第一次發掘》,《文物資料叢刊》第4輯,1981年。

[5]遼寧省文物考古研究所、普蘭店市博物館:《遼寧普蘭店姜屯第41號墓發掘簡報》,《邊疆考古研究》第10輯,2011年。

[6]戴尊德、胡生:《右玉縣常門鋪漢墓》,《文物季刊》1989年第1期。

[7]李學文:《山西襄汾縣吳興莊漢墓出土銅器》,《考古》1989年第11期。

[8]安徽省文物考古研究所、巢湖市文物管理所:《巢湖漢墓》,文物出版社,2007年。

[9]江西省文物考古研究院等:《江西南昌西漢海昏侯劉賀墓出土銅器》,《文物》2018年第11期。

[10]中國社會科學院考古研究所:《殷墟發掘報告》,1987年。

[11]湖南省博物館等:《長沙馬王堆一號漢墓》,文物出版社,1973年。

[12]同 [10]。

[13]《尚書·顧命》:“胤之舞衣、大貝、鼖鼓在西房,兌之戈、和之弓、垂之竹矢在東房。”

[14]中國社會科學院考古研究所:《大甸子—夏家店下層文化遺址與墓地發掘簡報》,科學出版社,1996年。

[15]安徽省文物考古研究所等:《安徽蚌埠雙墩一號春秋墓發掘簡報》,《文物》2010年第3期。

[16]東方考古學會:《陽高古城堡》,六興出版社,1990年。

[17]山西省文物工作委員會等:《山西渾源畢村西漢木槨墓》,《文物》1980年第6期。

[18]平朔考古隊:《山西朔縣秦漢墓發掘簡報》,《文物》1987年第6期。

[19]滄州市文物局:《滄州文物古跡》,科學出版社,2008年。

[20]鄒厚本、韋正:《徐州獅子山西漢墓的金扣腰帶》,《文物》1998年第8期。

[21]徐州博物館:《徐州西漢宛朐侯劉埶墓》,《文物》1997年第2期。

[22]徐州博物館等:《徐州北洞山西漢楚王墓》,文物出版社,2003年。

[23]獅子山楚王陵考古發掘隊:《徐州獅子山西漢楚王陵發掘簡報》,《文物》1998年第8期。