設計類課程特點與思政教學要求的同質性研究

白仁飛 張峻霞

摘要:通過分析設計類課程的特點和思政教學的原則、理念、結構、方法、思維等,提出了設計思維的協同性與課程思政協同育人理念之間的統一、設計實踐的多元性與課程思政三位一體結構之間的統一、設計知識的生成性與課程思政顯隱結合方法之間的統一、設計策略的創新性與課程思政科學創新精神之間的統一四個方面的同質性特征,為課程思政融入設計類課程教學的策略、路徑、方法等提供了理論參考。

關鍵詞:課程思政;設計類課程;教學研究;同質性

中圖分類號:G712? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1672-5727(2023)04-0087-05

所謂課程思政,即以課程為載體,通過制定教學目標、設計教學方案、執行教學過程,將相關的思政元素與課程進行有機融合[1],實現協同育人的效果。自2004年以來,國家先后出臺了旨在改進未成年人思想道德建設和大學生思想政治教育的相關文件,逐漸形成了以“課程思政”理念為引領的高校思政課程體系。該體系包括思想政治理論課、綜合素養課和專業課程[2]。其中,專業課程在課程思政體系中占據著重要位置。如何從專業課程中有效提煉思政元素并實現專業教學與思政教育的融合,是課程思政教育的關鍵。因為在中國的教育傳統中,知識教育和品德教育是不可分割的有機整體,即“立德”和“樹人”相輔相成,“育人”和“育才”協同一致,共同構成了教育的普遍內核。

設計是人類有目的的創造性活動。“設計”既有動詞屬性(創造性活動),又有名詞屬性(創造性活動的產物)。而設計行為的發生,有賴于思維的驅動作用,即對預見性、未來性的內容進行計劃和構思,這種思維被稱為“設計思維”。赫伯特·亞歷山大·西蒙(Herbert Alexander Simon)認為:“只要人們將知識、經驗、直覺投射于未來,目的是改變現狀的活動,都帶有設計性質”[3]。可見,設計活動是一種基于實踐的客觀性活動,但受到實踐主體(人類)合目的性的規約。所以,設計實踐不同于工程實踐和藝術創作,既有對客觀事物及其規律進行求索的“真理性”追求,又有對主體情感和意義進行驗證的“價值性”追求。而設計類課程的設置需同時兼顧設計的內涵和外延屬性,其與思政元素的結合必然呈現出獨有的特征。本文將從四個方面對設計類課程特點與思政教學要求的同質性進行分析。

一、設計思維的協同性與課程思政協同育人理念之間的統一

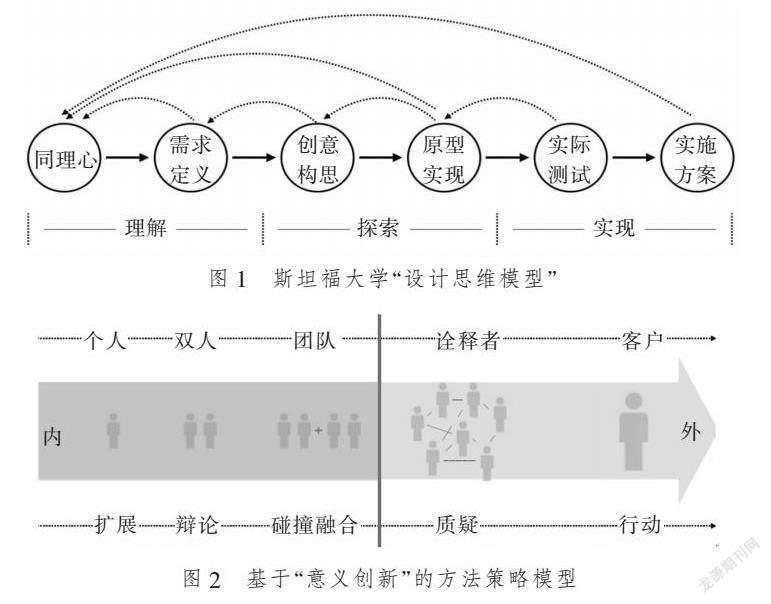

2009年1月,美國國家科學委員會(National Sci-ence Board)曾給時任總統貝拉克·侯賽因·奧巴馬(Barack Hussein Obama)一封題為《改善所有美國學生的科學、技術、工程和數學》的公開信,信中提到STEM教育在確立國家科學技術在世界范圍內領先地位上的重要意義。所謂STEM,即科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)、數學(Mathematics)的簡稱,后來融入藝術(Art),成為如今在教育界具有普適性的STEAM教育模式[4]。該模式突破了傳統教育中以教師為中心的結構化的知識輸出模式,強調以學生為中心,尤其重視以問題為導向的跨學科協作,非常適合用來解決復雜問題。因為復雜問題的解決需要問題解決者與動態的任務環境之間不斷進行交互[5],具有多元化和非線性的特征。參照社會學家布魯諾·拉圖爾(Bruno Latour)和米歇爾·卡龍(Michel Callon)的“行動者—網絡理論(Actor-Network Theory)”,可將問題解決者視為一個復雜網絡中的“行動者”。為了實現解決復雜問題的目標,就要求行動者具備創造性解決問題的能力、合作共情的能力等[6]。而“設計思維”作為一種創造性解決問題的方法論工具,具有整合性、聯想性、系統性思維的特征,能夠通過視覺化和原型工具進行復雜的過程性思考。圖1為斯坦福大學提出的“設計思維模型”。

在設計思維統籌下,復雜問題通常被視為“設計問題”。赫伯特·亞歷山大·西蒙認為,設計問題多表現為弱構問題(Ill-Structured Problem)[7],后被霍斯特·里特爾(Horst Rittel)進一步定義為棘手問題(Wicked Problem),即“設計師解決的大多數問題都是棘手問題”[8]。可見,在現實語境下,由于設計對象的變遷,運用設計思維進行求解的問題已經由技術性問題轉向了旨在解決復雜問題的系統性和整合性問題。所以,為了使學生具備系統性解決問題的能力,設計教育應在跨學科協同的視角下,著眼于現代設計思維的培養。這就為設計思維的協同性與課程思政協同育人理念之間的統一提供了可能性。即設計思維的協同性內涵與課程思政教育中融合專業課程與思政元素、形成育人合力的主張具有內在邏輯上的一致性。

二、設計實踐的多元性與課程思政三位一體結構之間的統一

設計是一種把某種未經驗證的設想通過合理、周密的規劃,運用各種方法進行實施和表達的過程[9]。可見,設計是一種多元的創造性實踐活動,肩負著造物和謀事的雙重職能[10]。設計實踐的多元性由多重原因所決定,如設計主體的多元性、設計客體的多元性、設計方法的多元性等。從設計主體的角度來說,設計師、用戶、管理者形成了多元化的設計主體格局,三者之間在不同的設計語境下發揮著不同的作用。如在傳統設計中,設計師起到了核心主體性作用,而隨著體驗經濟的發展,“用戶參與式設計”成為設計的主流模式。而隨著管理者設計意識的覺醒,其作為設計組織者和協同者的角色越來越重要。反映到設計課程組織方面,教師、學生、教務管理者乃至校外專家等,均是多元主體的組成部分[11];從設計客體的角度來說,傳統意義上以“造物”為主的設計模式逐漸式微,設計意義和價值的載體由物質向非物質轉化[12]。體驗設計、服務設計、社會設計等新興設計門類已經成為設計實踐和設計研究的主流趨勢。從設計方法的角度來說,隨著設計主體和客體的變遷,設計方法不斷調整。如創新管理專家羅伯托·維甘提(Roberto Verganti)面對設計問題的復雜性和不確定性,提出了“意義創新”的概念,改變了“由外而內”進行創新的邏輯,倡導“由內而外”進行意義的挖掘[13],將面向既定問題的求解過程轉向針對“應該解決什么樣的問題”的追問過程,即由“如何”向“為何”轉變。意義創新的方法策略模型如圖2所示。

從價值理論的角度來評述設計行為,實踐和認知是價值主體和客體產生關系的內在基礎[14],即設計師通過實踐實現“主體客體化”,用戶通過認知實現“客體主體化”,最終,設計的價值經由用戶的主體性評價獲得實現。2020年,教育部印發《高等學校課程思政建設指導綱要》(以下簡稱《綱要》),明確提出“落實立德樹人根本任務,必須將價值塑造、知識傳授和能力培養三者融為一體、不可割裂”。設計類課程基于設計實踐多元性的特征,以設計知識傳授和能力培養為基礎,同時注重價值主張的輸出,如以學生為中心進行傳統文化、工匠精神方面的引導,實現價值塑造的目的。這與《綱要》中所強調的通過價值觀培養和德育實踐,實現立德樹人根本任務的路徑具有內容實質上的統一性[15]。

三、設計知識的生成性與課程思政顯隱結合方法之間的統一

“生成性”的概念由心理學家莫林·維特羅克(Merlin C. Wittrock)提出,后來廣泛應用于教育學領域,即在教學過程中,學習主體(教師、學生等)可以基于自身原有的知識結構,結合現實語境和環境信息對知識進行自主加工,從而主動生成新知識。與“生成性”相對的概念是“預設性”。預設性教學多存在于傳統課堂中,即依據教學規律進行有目的、有計劃地教學活動,通過教學環節的控制來實現教學目標,體現了目標導向性、內容封閉性、過程控制性、方法程序性等特征[16]。可見,教育過程與設計過程一樣,有著相似的目標導向、規劃過程和反饋機制。課程本身作為教育活動的客體,有著與產品和服務(設計活動的客體)類似的定位特征,所以,“生成性”理論同樣適用于設計知識的創造過程。而對于設計類課程來說,為了與思政教育有機融合,既要加強顯性教育又要加強隱性教育[17],體現了課程專業要素和思政要素之間的統一性和互補性。所謂顯性教育,是一種“預設”式教育,即帶有一定的計劃性和目的性,通過正規的課堂場景進行公開、直接的知識輸出,如通常意義上的思想政治理論課和相關理論講座等即屬于顯性教育;而隱性教育則強調引導性和間接性,通過多元化的教學手段間接地影響學生價值觀的形式和行為方式的變化等,如在專業課程中植入思政元素,對學生進行潛移默化的影響即屬于隱性教育。所以,隱性教育類似于“生成”式教育,是一種易受到環境影響的復雜教育過程,學生具有較強的主觀能動性,能夠在一定程度上主導自身的教育過程,并依據自己內心的尺度對教育過程和結果進行評價[18]。

從學理的角度來說,顯性教育和隱性教育之間的關系與野中郁次郎和竹內弘高所提出的“SECI”知識管理模型(如圖3所示)相契合。在模型中,知識生產的過程被分解為隱性知識和顯性知識相互轉化的四個過程:社會化(Socialization)、外顯化(Externalization)、組合化(Combination)、內隱化(Internalization)。社會化指隱性知識之間的轉化,可以理解為個體之間通過共享的方式將個體的隱性知識群體化和社會化的過程,手段包括觀察、模仿,而非語言,如在設計實踐類課程中,教師通過演示操作的方式進行知識傳播的過程;外顯化指隱性知識向顯性知識的轉化,可以理解為個體通過傳播的方式將隱性知識顯性化的過程,手段包括隱喻、類比等語言形式,如在設計理論類課程中,教師通過圖示、模型等視覺化的語言進行知識轉換的過程;組合化指顯性知識之間的組合,可以理解為群體和組織對個體顯性知識進行系統化的過程,手段包括文件、會議、通信媒介等,如在課程終末環節,教師通過文件的形式對課程的知識進行總結的過程;內隱化指顯性知識向隱性知識的轉化,可以理解為個體通過實踐活動將組合化的顯性知識內化為新的隱性知識,手段包括實習、演練等,如設計類課程通過預留作業的方式,使學生通過具體實踐實現設計知識內化吸收的過程[19]。

總之,設計知識的生成性特征與課程思政所要求的顯性教育和隱形教育相結合的原則在“知識的轉化和生產”方面獲得了理論上的統一性。這種統一性可以通過野中郁次郎和竹內弘高的“SECI”知識管理模型進行更加深入的解釋。

四、設計策略的創新性與課程思政科學創新精神之間的統一

設計的本質是創新,無論是工業經濟模式下以改變功能和造型的方式進行新產品的創造,還是體驗經濟模式下“以人為中心”,通過創造良好的情感價值和感知體驗的方式進行新服務的創造,均表明只有不斷創新才能真正實現設計的價值。同時,創新的內涵在多種不同領域中具有相關性。經濟學家約瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)最早提出了“創新理論”,即“把一種從來沒有過的關于生產要素的‘新組合引入生產體系”[20];創新在哲學中被表述為一種創造性實踐活動,通過制造新的矛盾關系形成新的物質形態;社會學將創新過程描述為一種對新價值的追求過程;羅伯托·維甘提(Roberto Verganti)認為設計創新就是賦予產品意義和內涵[21],并提出了“第三種創新”的理論,即在技術驅動式創新和市場驅動式創新的基礎上,采用“設計驅動式創新”,通過賦予產品內在意義和價值的方式重構企業的產品、服務、組織管理模式等,將設計創新由產品層面上升到了策略層面。三種創新方式的比較如圖4所示。

課程思政是新時代思想政治教育發展的重要方向[22],由原來思政課程獨自承擔教育任務到現在推動課程思政與思政課程同向而行,教育策略轉變本身就是一種創新性思維的體現。因為課程思政建設承擔著“立德樹人”的重任,要樹立科學思維和創新思維,以馬克思主義的立場和辯證的觀點分析問題,才能應對不斷發展的社會環境。具體到課程教學方面,既要強化顯性的思政教育,更要結合隱性的思政教育[23],即針對不同的專業課程特點有效融入思想政治元素。這就需要教師不斷發現新問題,采用新思路,運用新方法,最終實現課程思政的創新發展[24]。

對于設計類課程來說,因教學背景國際化、信息化,以及學科交叉的不斷發展,設計創新成為改變教學模式、培養復合人才、應對國家經濟轉型升級的重要手段[25]。很多高校引入設計管理思維,從策略層面進行全新的教學實驗,通過跨領域、跨專業、跨院校合作,以開放、包容、系統的眼光重新審視設計教育的目的[26]。可見,設計類課程有著天然的創新性特征,與課程思政不斷追求科學創新的精神達到了同源性的統一。

思政教學與專業教學的結合為教育理論的發展提出了新的課題。在秉持思政教學“立德樹人”本質、“協同育人”理念、“三位一體”結構、“顯隱結合”方法和“科學創新”精神的基礎上[27],如何結合不同專業課程的獨有特點,構建一般性和獨異性特征相統一的課程思政系統教學體系,是每一位專業教師的歷史性責任。可見,只有對課程思政的歷史性、專業性、創新性等進行多維度綜合考量,不斷進行實踐總結、內容充足、對比分析、理論沉思,才可以生成既有專業課程特點,又兼具思政要求的整合性課程,從而有效避免思政課程的“泛化”趨勢[28],真正實現習近平總書記提出的用好課堂教學主渠道,“其他各門課都要守好一段渠、種好責任田,使各類課程與思政課程同向同行,形成協同效應”[29]的總體目標。

參考文獻:

[1]周瑞榮,吳琪.“課程思政”視域下的土木類專業實踐課程教學改革探討——評《課程思政探索與實踐》[J].科技管理研究,2022(4):254.

[2]高德毅,宗愛東.從思政課程到課程思政:從戰略高度構建高校思想政治教育課程體系[J].中國高等教育,2017(1):43-46.

[3]SIMON H A.The Sciences of the Artificial[M]. Cambridge: The MIT Press, 1996.

[4][6]白逸仙.斯坦福大學STEAM教育的方向及啟示[J].中國高校科技,2018(11):60-62.

[5]李一茗,黎堅.復雜問題解決能力的概念、影響因素及培養策略[J].北京師范大學學報(社會科學版),2020(5):36-48.

[7]羅建平,蔡軍,李潭秋.設計思維視角下的設計問題復雜性探究[J].包裝工程,2021(14):132-138.

[8]RITTEL H, WEBBER M. Dilemmas in a General Theory of Planning[J]. Policy Sciences, 1973(2):155-169.

[9]朱江.現代設計體系的教學參考與實踐體驗——評《世界現代設計史(第二版)》[J].中國教育學刊,2019(10):130.

[10]柳冠中.設計事理學:工業設計的中國方案[J].文化研究,2020(4):182-190.

[11]李煥連,王卓妮,楊萍,等.多元主體參與下的課程設計的問題及對策研究[J].繼續教育,2017(11):60-61.

[12][法]馬克·第亞尼.非物質社會——后工業世界的設計文化與技術[M].騰守堯,譯.成都:四川人民出版社,1998.

[13][意]羅伯托·維甘提.意義創新:另辟蹊徑,創造爆款產品[M].吳振陽,譯.北京:人民郵電出版社,2018.

[14]李德順.價值論研究的幾個疑點辨析[J].吉首大學學報(社會科學版),2012(5):1-10.

[15]陶珂.基于價值導向的課程教學體系重建——高校世界現代設計史課程思政改革探索[J].美術教育研究,2022(14):130-132.

[16]王鑒,張曉潔.試論預設性教學的內涵與特點[J].課程·教材·教法,2008(2):26-31.

[17]思政課要堅持顯性教育與隱性教育相統一[EB/OL].[2023-01-06].https://www.12371.gov.cn/Item/548206.aspx.

[18]黃建軍,趙倩倩.高校思想政治教育顯性教育和隱性教育相統一的內在邏輯與路徑優化[J].思想教育研究,2020(11):118-122.

[19]韓職陽,曹洪軍.基于“SECI”模型的高校思政課教師育人能力提升路徑[J].黑龍江高教研究,2022(6):62-66.

[20]SCHUMPETER J A. The Theory of Economic Development[M]. New Brunswick: Transaction Publishers,1982.

[21][意]羅伯托·維甘提.第三種創新:設計驅動式創新如何締造新的競爭法則[M].馬穎君,編.戴莎,譯.北京:中國人民大學出版社,2014.

[22][24][27]王學儉,石巖.新時代課程思政的內涵、特點、難點及應對策略[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2020(2):50-58.

[23]王歡,董影,張靜.基于知識圖譜的課程思政研究綜述[J].北京郵電大學學報(社會科學版),2022(4):88-98.

[25-26]劉征,徐望霓.協同創新? 設計未來 “設計思維”聯合課程總結[J].新美術,2013(11):92-96.

[28]趙繼偉.課程思政建設的原則、目標與方法[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2022(3):175-180.[29]習近平:把思想政治工作貫穿教育教學全過程[EB/OL].[2023-01-16].http://edu.people.com.cn/n1/2016/1208/c1053-28935842.html.

(責任編輯:張宇平)

Abstract: By analyzing the characteristics of design courses and the principles, concepts, structures, methods and thinking of ideological and political teaching, this article puts forward four homogenous characteristics: the unity between the synergy of design thinking and the ideology and politics of curriculum, the unity between the diversity of design practice and the trinity structure of ideological and political integration in the curriculum, the unity between the generation of design knowledge and the method of ideological and political integration in the curriculum, and the unity between the innovation of design strategy and the science innovative spirit of curriculum ideology and politics. It provides a theoretical reference for the strategy, path and method of integrating curriculum ideology and politics into the teaching of design courses.

Key words: curriculum ideology and politics; design courses; teaching research; homogeneity