火龍罐艾灸聯合西藥治療強直性脊柱炎臨床效果觀察

劉琳琳 季輝 李亞敏 張玉巧

(河南省信陽市中心醫院 信陽 464000)

強直性脊柱炎(AS)是一種慢性自身免疫性疾病,起病隱匿,主要累及骶髂關節、四肢關節和脊柱,以活動受限的腰背部疼痛為主要表現,病情頑固,反復發作,隨疾病進展,可出現關節畸形、功能障礙,造成患者勞動能力喪失,加重整個家庭的經濟負擔,并對患者身心健康及生活質量造成極大的影響[1~2]。該病的基本病理變化為肌腱韌帶骨附著點炎癥,故西醫針對該病治療多采用非甾體類抗炎藥,可迅速改善患者炎性癥狀,但藥物在發揮作用的同時也伴隨諸多不良反應,中醫療法因其具有安全性好、效果確切的優點,日益受到臨床關注[3~4]。中醫學中并無關于AS 的記載,然而根據其臨床表現可將其歸于“痹癥、骨痹”等范疇,認為其屬本虛標實證,本為氣血虧虛、肝腎不足,標為風寒等邪氣阻滯。灸法作為中醫外治療法之一,具有溫陽散寒、通經除痹、回陽固本之效,適用于陽虛而陰寒偏勝之痹癥。本研究探討在西藥基礎上聯合火龍罐艾灸治療AS 患者的效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 采用隨機數字表法將2019 年9 月至2021 年9 月于醫院就診的96 例AS 患者分為對照組和觀察組各48 例。對照組男26 例,女22 例;年齡25~55 歲,平均(32.74±1.52)歲;病程4~14 個月,平均(8.94±1.39)個月。觀察組男27 例,女21例;年齡22~54 歲,平均(32.84±1.61)歲;病程3~15個月,平均(9.01±1.44)個月。兩組一般資料比較,無明顯差異(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會批準(倫理批號:20200101002)。

1.2 診斷標準 西醫診斷標準[5]:下腰背痛持續至少3 個月,活動后(而非休息)可緩解;擴胸度較同性別、同齡的正常人減少;骶髂關節X 線示單側骶髂關節炎Ⅲ~Ⅳ級,或雙側骶髂關節炎Ⅱ~Ⅲ級。中醫診斷標準[6]:辨證為腎陽虧虛證;主癥,腰骶疼痛,脊背疼痛,腰脊活動受限,晨僵,畏寒喜暖,局部冷痛;次癥,腰膝酸軟,面色不華;舌脈象,舌淡,脈沉細。

1.3 入組標準 納入標準:符合上述診斷標準;20~55 歲;患者知情同意;病歷資料齊全;依從性好,可配合完成各項操作;意識清楚,具備良好的溝通能力。排除標準:妊娠期或哺乳期者;嚴重脊柱關節畸形者;嚴重心、肝、腎等器官功能障礙者;合并銀屑病性關節炎、反應性關節炎等其他陰性脊柱關節病者;合并類風濕性關節炎、干燥綜合癥、痛風等其他風濕免疫疾病者;伴有嚴重胃腸疾病者。

1.4 治療方法 對照組口服塞來昔布膠囊(國藥準字H20193414)治療,0.2 g/次,2 次/d,連續治療12周。觀察組在對照組的基礎上加用火龍罐艾灸治療。在銅制的艾灸罐里將剪好的艾段或艾絨點燃后插入,將蓋子蓋好后調整通風孔,充分燃燒艾條。患者裸露后背,取俯臥位,熱毛巾清潔后背后用紗布覆蓋,沿督脈從大椎穴到長強穴鋪一層厚1.5 cm、寬6cm 的姜片。之后將點燃的艾灸罐沿督脈從大椎向下施罐至尾骨上方,用松緊帶固定。依據患者身體情況依次施罐5~8 個,一字排開,期間注意調整通風口以控制溫度,以微燙而不痛為宜。40 min/次,1 次/d,連續治療12 周。

1.5 觀察指標 (1)臨床療效。參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[6]評估,證候積分減少≥95%,中醫臨床癥狀、體征消失為痊愈;證候積分減少70%~94%,中醫臨床癥狀、體征明顯改善為顯效;證候積分減少30%~69%,中醫臨床癥狀、體征有所改善為有效;證候積分減少<30%,中醫臨床癥狀、體征無改善甚至加重為無效。總有效=痊愈+顯效+有效。(2)中醫證候積分。對患者脊背疼痛、腰骶疼痛、腰脊活動受限、畏寒喜暖、晨僵、局部冷痛等6 項按照癥狀由無到重度分別計0、2、4、6 分,于治療前、治療12 周后評估。(3)臨床癥狀體征。觀察并記錄患者治療前與治療12 周后脊柱活動度、臀地距、胸廓活動度、枕墻距、晨僵時間。(4)綜合功能。采用巴氏AS 功 能 指 數(BASFI) 和 巴 氏AS 計 量 指 數(BASMI)評估,兩量表均為10 分,分值越低,功能越好。(5)炎癥指標。采用全自動血流快速測定儀檢測血沉(ESR)和C 反應蛋白(CRP)水平。(6)不良反應發生情況。包括腹瀉、腹痛、惡心嘔吐、皮疹等。

1.6 統計學分析 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用(±s)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料用%表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

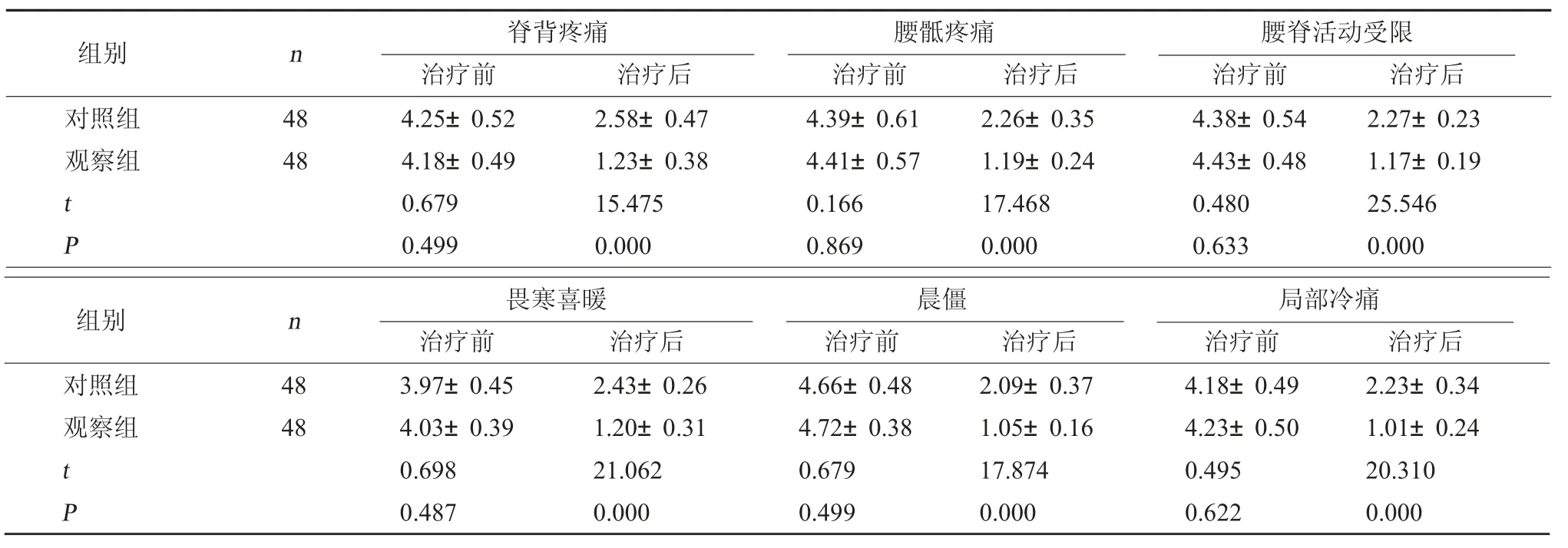

2.1 兩組治療前后中醫證候積分比較 觀察組治療后各項中醫證候積分低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

表1 兩組治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

腰脊活動受限治療前 治療后對照組觀察組組別 n 脊背疼痛治療前 治療后腰骶疼痛治療前 治療后48 48 t P 4.25±0.52 4.18±0.49 0.679 0.499 2.27±0.23 1.17±0.19 25.546 0.000組別 n 畏寒喜暖治療前 治療后2.58±0.47 1.23±0.38 15.475 0.000 4.39±0.61 4.41±0.57 0.166 0.869 2.26±0.35 1.19±0.24 17.468 0.000 4.38±0.54 4.43±0.48 0.480 0.633局部冷痛治療前 治療后對照組觀察組晨僵治療前 治療后48 48 t P 3.97±0.45 4.03±0.39 0.698 0.487 2.43±0.26 1.20±0.31 21.062 0.000 4.66±0.48 4.72±0.38 0.679 0.499 2.09±0.37 1.05±0.16 17.874 0.000 4.18±0.49 4.23±0.50 0.495 0.622 2.23±0.34 1.01±0.24 20.310 0.000

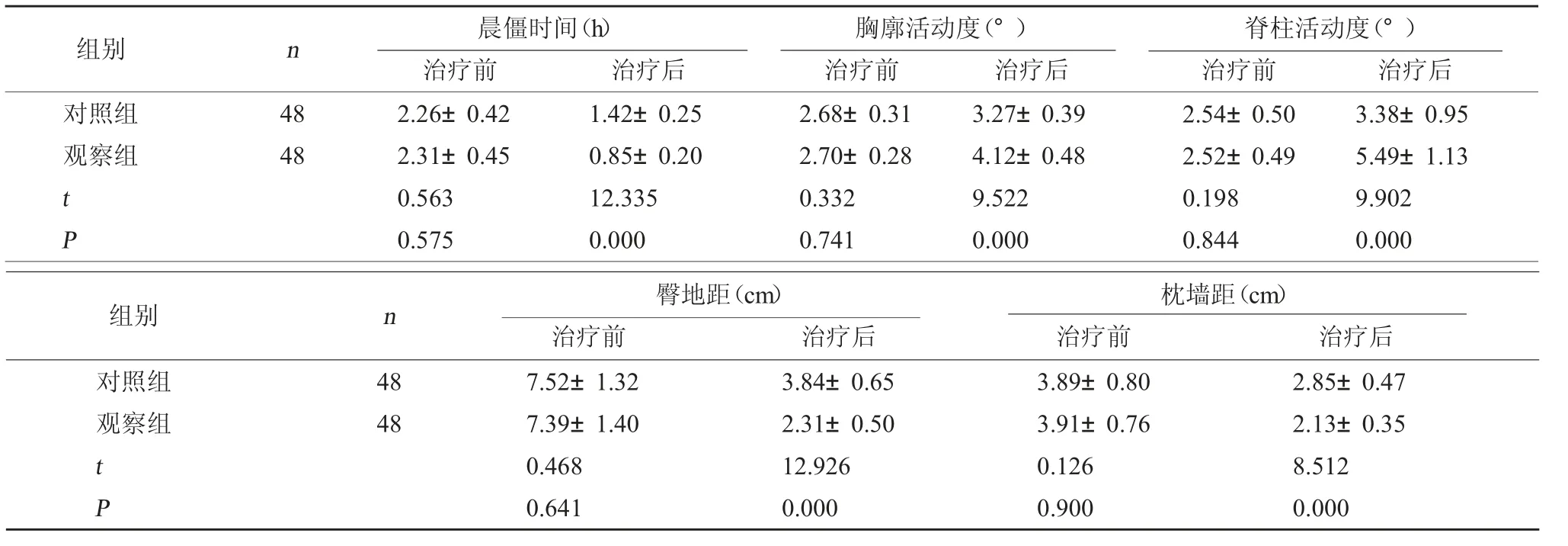

2.2 兩組治療前后臨床癥狀比較 觀察組治療后晨僵時間短于對照組,胸廓活動度、脊柱活動度均高于對照組,臀地距、枕墻距均低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后臨床癥狀比較(±s)

表2 兩組治療前后臨床癥狀比較(±s)

脊柱活動度(°)治療前 治療后對照組觀察組組別 n 晨僵時間(h)治療前 治療后胸廓活動度(°)治療前 治療后3.38±0.95 5.49±1.13 9.902 0.000組別 n 臀地距(cm)治療前 治療后48 48 t P 2.26±0.42 2.31±0.45 0.563 0.575 1.42±0.25 0.85±0.20 12.335 0.000 2.68±0.31 2.70±0.28 0.332 0.741 3.27±0.39 4.12±0.48 9.522 0.000 2.54±0.50 2.52±0.49 0.198 0.844枕墻距(cm)治療前 治療后對照組觀察組48 48 t P 7.52±1.32 7.39±1.40 0.468 0.641 3.84±0.65 2.31±0.50 12.926 0.000 3.89±0.80 3.91±0.76 0.126 0.900 2.85±0.47 2.13±0.35 8.512 0.000

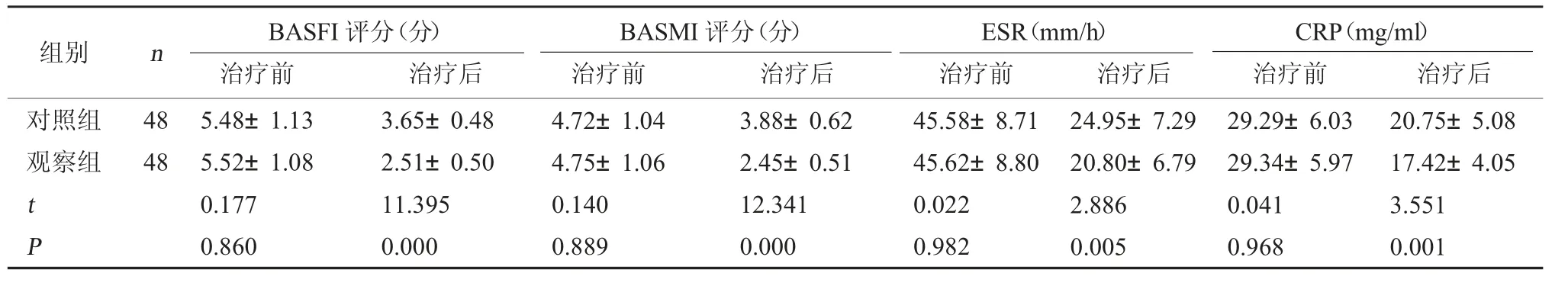

2.3 兩組治療前后綜合功能和炎癥相關指標比較觀察組治療后BASFI 評分、BASMI 評分及ESR、CRP 水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后綜合功能和炎癥相關指標比較(±s)

表3 兩組治療前后綜合功能和炎癥相關指標比較(±s)

CRP(mg/ml)治療前 治療后對照組觀察組組別 n BASFI 評分(分)治療前 治療后BASMI 評分(分)治療前 治療后ESR(mm/h)治療前 治療后48 48 t P 5.48±1.13 5.52±1.08 0.177 0.860 3.65±0.48 2.51±0.50 11.395 0.000 4.72±1.04 4.75±1.06 0.140 0.889 3.88±0.62 2.45±0.51 12.341 0.000 45.58±8.71 45.62±8.80 0.022 0.982 24.95±7.29 20.80±6.79 2.886 0.005 29.29±6.03 29.34±5.97 0.041 0.968 20.75±5.08 17.42±4.05 3.551 0.001

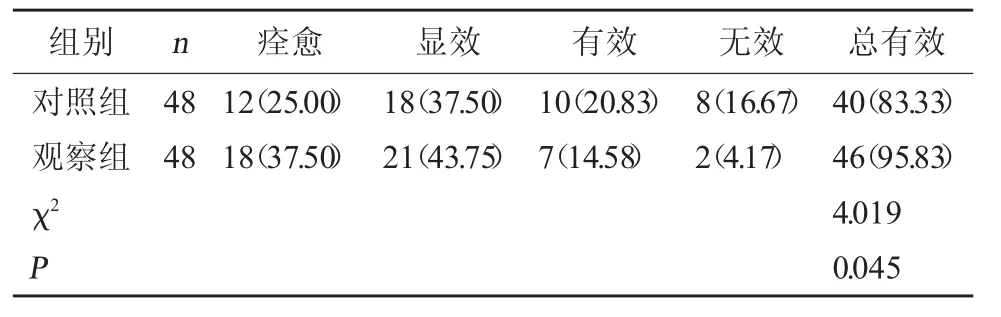

2.4 兩組臨床療效比較 觀察組臨床總有效率較對照組高(P<0.05)。見表4。

表4 兩組臨床療效比較[例(%)]

2.5 兩組不良反應發生情況比較 治療中,對照組出現腹痛、惡心嘔吐各2 例,不良反應發生率為8.33%(4/48),觀察組出現惡心嘔吐、皮疹各1 例,腹瀉、腹痛各2 例,不良反應發生率為12.50%(6/48),兩組比較,差異無統計學意義(χ2=0.447,P=0.504)。

3 討論

中醫學中并無關于AS 的記載,根據其臨床表現可將其歸于“痹癥、骨痹”等范疇。而關于“痹癥”《靈樞》中記載:“衛氣者,所以溫分肉,充皮膚”,《素問》中有云:“風寒濕三氣雜至,合而為痹也”,指出該病發生外因、內因分別是風寒濕邪侵襲和衛陽之氣不足[7~8]。先天稟賦不足,肝腎虧虛,督脈失于濡養,又感受風寒濕邪,阻滯督脈氣血,導致筋骨失養而發為本病[9~10]。由此可見,腎陽虧虛是該病的根本病機,貫穿于整個疾病發展過程,亦是導致疾病反復發作的關鍵因素,故治療該病的重點在于溫補腎陽、疏通督脈。

灸法在中醫傳統療法中有著不可替代的地位,其具有祛寒、補虛、溫陽的作用。《素問·玉機真臟論》中記載:“今風寒客于人……,可湯熨及火灸刺而去之”,指出風寒之邪侵襲機體,可使用艾灸、針刺方法驅散寒邪[11~12]。同時與針刺相比,灸法在溫通方面更勝一籌,艾灸療法通過艾葉燃燒產生的溫熱對于寒證、虛證具有獨特的作用優勢[13~14]。本研究中,觀察組臨床總有效率高于對照組,各項中醫證候積分、臀地距、枕墻距、BASFI 評分、BASMI 評分及ESR、CRP 水平均低于對照組,晨僵時間短于對照組,胸廓活動度、脊柱活動度均高于對照組,表明AS 患者應用火龍罐艾灸聯合西藥治療效果較佳,利于緩解臨床癥狀體征,減輕炎癥反應。AS 的發生多在人體陽氣不足,又感受風寒濕邪之時,久之損傷腎陽,因以溫陽散寒之法治之。艾灸利用艾葉燃燒產生的溫熱效應,可通十二經,逐寒濕,且火借藥力,藥助火力,二者相輔相成,可滲透諸經而發揮溫陽散寒之功。AS 以腎陽虛為主要矛盾,腎虛則督脈空虛,而督脈行于脊通于背,主一身之陽,可調節陽經氣血,針刺補益力量不足,往往難以企及病所[15~16]。本研究沿督脈以火龍罐施灸,既能夠開合腠理,又可疏通督脈,溫補腎陽,驅寒除濕,從根本上解決本病病機,達到標本兼治的目的。此外,施灸過程中采用生姜輔灸,生姜性溫熱,具有祛風散寒之效,與艾灸燃燒產生的火力、熱力作用共同增強溫陽散寒之效,從而在短時間內增強整體治療效果,改善患者臨床癥狀[17]。現代研究表明,艾灸療法可激發人體多個免疫系統,從而增強機體免疫力,發揮整體調節的目的,并能夠減輕炎癥反應[18~19]。本研究中采用火龍罐艾灸治療腎陽虧虛AS 患者,所使用金屬罐為銅所制,罐底有數十個小孔,導熱性好,罐內有可調節通風的裝置,可避免艾灸過程中燙傷患者皮膚。在火龍罐艾灸溫陽散寒、疏通督脈、溫補腎陽的作用下,又輔以西藥塞來昔布治療,可顯著增強治療效果,減輕患者病痛[20]。此外,通過觀察AS 患者治療12 周后的效果,證實了艾灸對于延緩疾病進展具有重要的作用。且艾灸療法綠色、安全,操作簡單,患者接受度高。

綜上所述,在西藥治療AS 患者基礎上聯合火龍罐艾灸可增強治療效果,促進癥狀體征緩解,并可減輕炎癥反應,是一種較為理想的治療方案,具有廣闊的應用前景。