肢體動作對隱喻動詞短語理解的啟動效應研究

何冰艷,向 蓉,徐 旭

(四川外國語大學 a.通識教育學院; b.英語學院, 重慶 400031)

一、引言

啟動效應(Priming Effect)是語言加工和習得過程中廣泛存在的現象,一般指先前呈現的刺激對后來接觸到的目標語言結構的激活或加工所產生的促進作用,這一心理現象揭示了啟動刺激和目標語言表達的關系。其工作機制為:當個體受到語言或非語言啟動刺激時,會自動對目標語言結構進行動態調整,從而促進語言習得。啟動刺激的呈現可以是圖片、文字、聲音、肢體動作、情境、情緒等多模態形式。具身認知理論把肢體動作視為一種體驗認知方式,因此具身語言理解研究對肢體動作青睞有加,它主要探索動作感覺系統和語言理解加工的關系和神經機制。在概念表達和句子結構中,肢體動作動詞(Body Action Verb) 是一類重要的語言材料。英語中肢體動作動詞和抽象名詞所構成的抽象動作短語已成為人類日常概念系統的一部分,且數量龐大。多數抽象動作短語還具有隱喻性,有些甚至成為“死喻”,因此外語學習者經常遭遇理解困難。隱喻通過身體經驗將具體源域投射到抽象目標域,其本質是隱喻啟動效應。肢體動作對動詞理解的啟動效應研究很少涉及“具體動詞+抽象名詞”類的隱喻動詞短語,同時這類研究多采用腦成像技術來測驗受試的反應快慢。腦成像技術的使用要求受試不能做出大幅度的肢體動作,因此動作啟動刺激多以圖片、文字、視頻等模態呈現。本文以“具身認知”和感知動作模擬理論為基礎,通過實驗來探討真實和想象的肢體動作是否對隱喻動詞短語理解有啟動效應,從而進一步論證隱喻動詞短語理解的體驗性,驗證具身認知和感知動作模擬理論,以期在隱喻教學實踐中更好地培養外語學習者的隱喻理解能力。

二、文獻回顧

20世紀80年代以來,隨著具身認知科學(Embodiment Cognition)的發展,認知語言學領域出現了具身研究范式。 “具身認知” 認為認知是基于身體和涉及身體的。在具身研究范式下,國外學者開始關注到身體在語言認知加工中的作用,認識到語言理解根植于身體的感知覺經驗。Zwaan[1]提出浸入式經歷者框架,強調語言理解的實質是對感知覺、運動信息的經驗性整合。Gallese[2]提出基于動作的語言理解模型,認為語言理解需要模擬與動作相關的感知覺信息和情感信息。實驗表明:肢體動作在語言理解,特別是動詞的語義加工中發揮著具身模擬(Embodied Simulation)作用。具身模擬是指身體感知覺、運動系統的自動重新激活[3-4]。Hauk等[5]的fMRI實驗發現:受試在看到肢體動作動詞(如推、擁抱)時,大腦所激活的與肢體運動有關的皮層區域和該動作所激活的區域是擬合的。可見,動詞語義加工和肢體動作存在一致性效應(Action Word Compatibility Effect,ACE)。Boulenger等[6]在此基礎上設計具身動作啟動實驗,被試在看到手、腿和臉動作時,做出抓握動作,結果在抓握動作啟動下,被試對手部動詞的反應顯著快于與其他部位相關的動詞。Strozyk等[7]的研究也得到了類似結果:被試用手按鍵時,對手部動詞的反應快于腿部動詞;用腳按鍵時,對腿部動詞的反應快于手部動詞。這些研究都證實了身體動作會啟動動詞的語義加工。具身動作的啟動效應在Juarez等[8]的EPRs研究中也得到進一步驗證。Meredith等[9]通過實驗探索肢體動作和語言理解、語言學習的關系,發現手勢動作有助于英語母語學習者和二語學習者的詞匯理解和記憶。Furlanetto等[10]的實驗證明想象動作也會促進對動詞的語義加工,想象動作和真實動作會激活相同的感覺運動皮層。Boulenger等[11]發現運動腦區是理解隱喻動作語句的關鍵。Kacinik[12]的實驗結果顯示肢體動作會促進隱喻句子的理解速度,證實了Boulenger的觀點。

國內學者對語言理解的具身性也進行了一些探索。王寅[13]基于“現實-認知-語言”核心原則,提出語言的體驗性。吳媚[14]對隱喻動詞理解的具身性進行了質化分析。一些學者也考察了肢體動作對語言理解的影響。曲方炳等[15]梳理了具身認知視角下動作知覺影響語言理解的相關理論,并對音位、單詞、句子、語篇層面的語言具身理解進行了實證研究。蘇得權等[16]從具身認知科學出發探究動作語義的具身性。王珂娜等[17]利用fMRI探索手部動作模擬影響認知判斷的神經機制。朱鴻凱[18]的實驗表明漢語也存在動作和句子一致性效應,且不受句子時態和抽象程度的干擾。王繼瑛[19]研究身體動作影響隱喻語義的神經機制。任琳等[20]結合當前神經認知科學的最新發展,回顧了具身認知視角下有關手勢動作和語言理解的關系。王斌等[21]通過一系列啟動實驗探索肢體動作對漢語動詞理解是否存在具身模擬。

值得注意的是,以上研究很少涉及“具體動詞+抽象名詞”類的隱喻動詞短語。同時,動詞短語理解的具身性研究在實驗中多采用神經認知科學技術,通過反應時長來考察肢體動作對語言理解的影響,不能完全檢測隱喻理解正確與否,且肢體動作刺激多以圖片或視頻的方式呈現,不能做出真實肢體動作,難以保證啟動效應的效果。本文擬采用量化分析方法探討真實肢體動作和想象肢體動作是否對“具體動詞+抽象名詞”類英語隱喻動詞短語理解有啟動作用。

三、研究設計

(一)理論基礎

具身認知也叫作“體驗認知”或“涉身認知”。具身認知支持身心統一觀,反對認知“脫離身體”,強調認知基礎是身體的感知運動經驗,身體的物理特征和活動方式決定認知內容和認知方式,同時塑造人的認知[22]。具身認知的實質是身體感覺運動系統在和外界環境互動中進行經驗建構,大腦、身體感知覺系統和外界環境三者共同參與認知過程,認知不再是大腦的特權。在具身認知理論框架下,具身隱喻理論把身體動作、語言和認知進行整合,認為當啟動相應的動作體驗時,感覺運動皮層被無意識自動化激活,具體概念與抽象概念之間形成一個隱喻神經通道[23]。Lakoff等[23]發現具身隱喻普遍存在于人類的日常概念系統中,人類借助隱喻認知手段通過自身身體來感知外界,才形成了“山腳”“山頂”和“半山腰”等表達。王寅[13]以體驗哲學和具身認知理論為基礎,提出隱喻的體驗性。隱喻的實質是用具體的、熟悉的領域去感知抽象的、陌生的領域。隱喻的體驗性是指建構始源域和目標域之間的相似性和映射關系要以身體體驗為參照和基礎。例如:人們正是基于身體對溫度的體驗感知,才可能表達和理解 “冷漠”“熱情” 等具有隱喻意義的抽象概念。因此,大腦、身體在和現實的互動中獲得體驗或感覺運動經驗是隱喻動詞短語理解的關鍵。

動作模擬屬于一種身體活動,也是一種重要的具身認知方式。感知動作模擬理論認為真實的動作和想象的動作具有相同的神經認知機制,所激活的運動腦區是擬合的[24]。感知動作模擬是個體對身體經驗的心智模擬或復現,即通過想象動作或觀察他人動作來激活大腦的感覺運動皮層。例如:想象抓住一個物體和實際抓住該物體都會激活左中央前回和右額中回。“鏡像神經元” 的發現為動作模擬的具身性提供了直接證據[25]。鏡像神經元負責真實動作和想象動作的中樞神經機制,會促使個體在沉浸式感知世界、理解語言的過程中,感知通道信息向動作通道信息轉變。做動作和想動作會同時激活鏡像神經元這一發現揭示了語言理解的實質可能是感覺運動經驗的模擬或復現[26]。感知動作模擬理論和Fogassi等[27]所提出的具身模仿理論是相契合的。具身模仿理論更強調個體所觀察到的身體動作經驗,會在觀察者大腦中啟動相同的感覺運動系統,使其感同身受[28]。更有神經科學的相關證據表明語言理解時,感覺通道和運動通道都會激活相同的心理圖式,從而促進語義整合。可見,真實動作和想象動作的感知經驗在語言理解中同等重要。

(二)研究對象

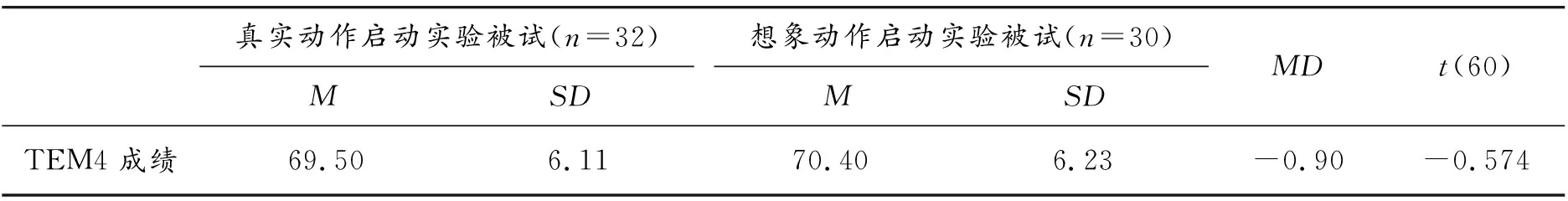

真實動作啟動實驗以C大學英語學院2019級的32名本科生(男13,女19)為受試對象,平均年齡為20.6歲(SD=1.8);想象動作啟動實驗以C大學國際關系學院2019級的30名本科生(男12,女18)為受試對象,平均年齡為21.2歲(SD=2.1)。實驗選取2019級的大三學生作為研究對象,是因為他們剛參加過全國英語專業四級考試(TEM4),TEM4成績作為受試英語水平的衡量標準具有較高的信度,并且大三學生通過相關專業課程學習也掌握了一些的隱喻知識,具有一定的隱喻能力。實驗中所有被試均為右利手,視力或矯正視力正常,其母語均為漢語。他們從小學三年級開始學習英語,真實動作啟動實驗被試的英語學習平均年限為11.88年,想象動作啟動實驗被試的英語學習平均年限為12.04年,兩組被試的英語學習平均年限沒有顯著差異。對真實動作啟動實驗和想象動作啟動實驗被試的TEM4成績進行獨立樣本t檢驗,結果顯示(見表1):真實動作啟動實驗被試和想象動作啟動實驗被試的TEM4成績沒有顯著差異(t=-0.574,df=60,p=0.867>0.05),說明這兩組被試的英語水平總體相當,并且均通過了專業四級考試。

表1 實驗前兩組被試的TEM4成績差異

(三)隱喻動詞短語樣本

根據抽象程度,英語動詞可分為具體動詞和抽象動詞,具體動詞一般表達人通過肢體部位所表現出來的物理動作,抽象動詞多表達人的心理活動和狀態。名詞也可以分為具體名詞和抽象名詞,具體名詞指示實體事物,抽象名詞指示情感、思維等抽象概念。而動詞和名詞相搭配構成的動詞短語可以分為4類:

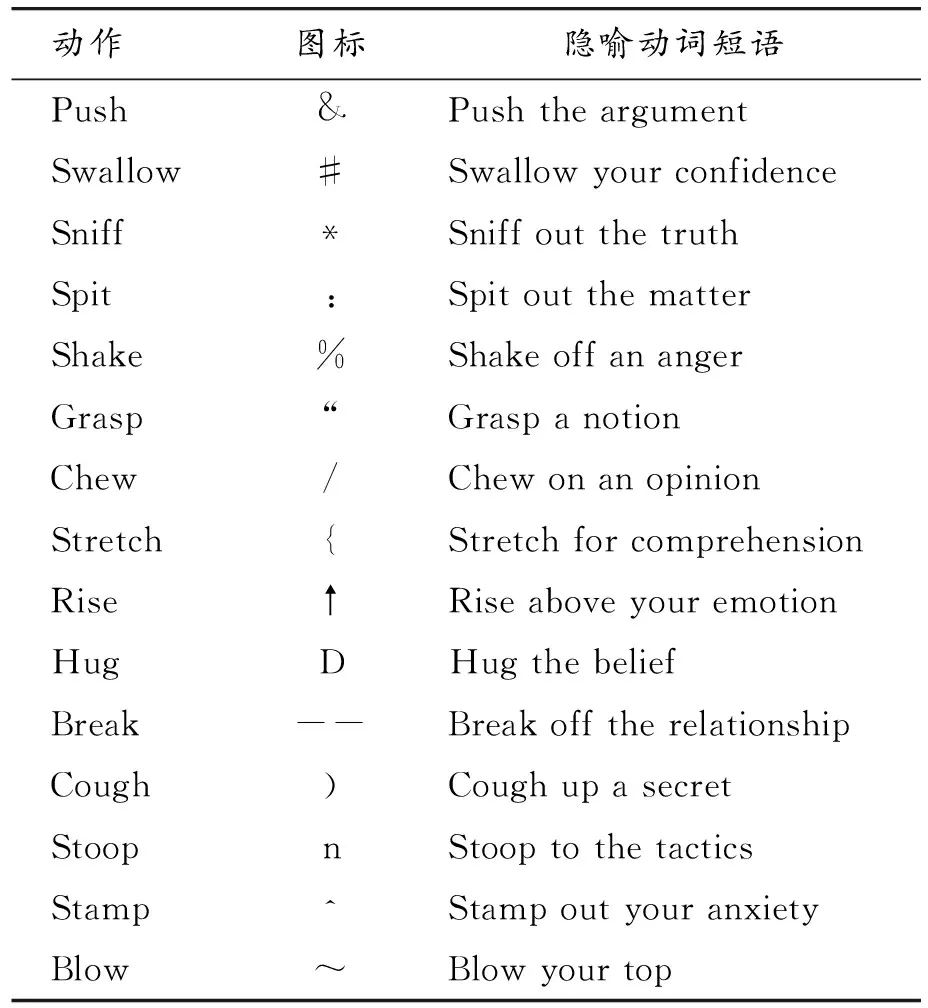

(1)具體動詞+具體名詞;(2)具體動詞+抽象名詞;(3)抽象動詞+具體名詞;(4)抽象動詞+抽象名詞。這4類動詞短語也包括“不及物動詞+介詞+名詞”類的動詞短語形式。具體動詞和抽象名詞相搭配構成的隱喻動詞短語在英語中數量龐大。本研究選出的15個隱喻動詞短語將肢體動作動詞(推、抓、咀嚼等)和抽象概念(論據、自信、想法等)相搭配,并且每個動作都對應著一個圖標(見表2)。

表2 動作、圖標和隱喻動詞短語樣本

實驗采用單因素組內方差分析和相關分析方法,其中自變量“肢體動作”和隱喻動詞短語有3種組合:(1)匹配動作啟動組(肢體動作和后續隱喻動詞短語中的動詞一致);(2)不匹配動作啟動組(肢體動作和隱喻動詞短語中的動詞沖突);(3)無動作啟動組(隱喻動詞短語前沒有肢體動作)。因變量為受試的隱喻動詞短語理解得分。

(四)實驗過程

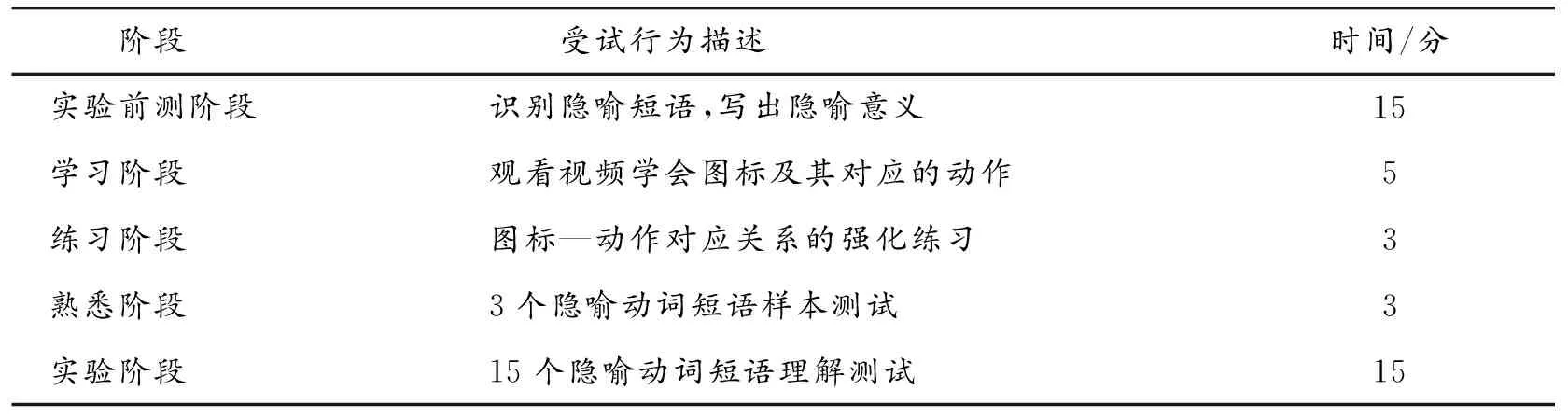

實驗按照如表3所示5個階段進行。

表3 5個實驗階段

實驗前隱喻能力測試階段。被試在實驗前進行隱喻理解能力測試,測試要求被試首先識別短語是否是隱喻,如果是隱喻,則寫出隱喻短語的中(英)文意義,測試前不告知被試隱喻的定義。測試包括10個隱喻短語,5個非隱喻短語,時間為15分鐘。

學習階段。被試通過觀看視頻學會根據圖標做出對應的肢體動作,動作的名稱不必告知被試。視頻中的人在圖標出現后,做出相應的動作,每個動作及其對應的圖標都演示4次。被試需要學會以下15個肢體動作:(1)Push( 雙手指尖向上并攏,掌心向外推出),(2)Swallow(張開嘴巴,抬起下巴,舌頭翻卷把空氣推送入咽部),(3)Sniff(身體往前傾,鼻子上下移動來嗅面前的空氣),(4)Spit(身體稍微向后仰,然后迅速前傾,移動嘴唇來模擬吐痰這一動作),(5)Shake(舉起右手,然后迅速晃動手臂),(6)Grasp(伸出手臂,然后張開手又迅速合上,就像抓著某個物體),(7)Chew(張開嘴巴,上下牙齒相互接觸,做出咀嚼動作),(8) Stretch (舉起雙臂,向外伸展),(9)Rise(坐在椅子上,然后起立),(10)Hug(手臂張開呈環狀,就像把人擁入懷中),(11)Break(雙臂伸直身體重心前移動,雙手在左右兩端往下壓,像把一個東西分成兩半),(12)Cough(快速短促吸氣,突然微張嘴巴噴出氣流,發出咳嗽的聲音),(13)Stoop(身體前屈,腰椎彎曲),(14)Stamp(左腿抬起,跺向地面),(15)Blow(嘴巴撅起,慢慢吹出氣體,使臉頰膨脹)。如果被試不能根據圖標做出相應的肢體動作,就繼續觀看視頻學習。

練習階段。被試完成時長為3分鐘的圖標—動作對應練習:看見屏幕上顯示的圖標后,迅速做出相應的動作。這一階段的目的是幫助被試熟悉圖標及其對應的動作,同時確保被試肢體動作準確到位。

程序熟悉階段。被試通過3個隱喻動詞短語樣本測試來熟悉實驗流程,當被試看見電腦屏幕上呈現圖標時,需要立即做出對應的肢體動作。5秒之后,一個隱喻動詞短語會隨機出現在屏幕上,被試需要寫出其隱喻意義,英、漢皆可。30秒后,該短語消失,進入下一個樣本測試,屏幕開始呈現另外一個圖標或空白。

實驗階段。實驗有15個隱喻動詞短語理解測試,匹配動作啟動組、不匹配動作啟動組和無動作啟動組分別有5個隱喻動詞短語理解測試。每個隱喻動詞短語理解測試都包括這樣一個實驗程序:圖標或空白——做出對應的動作或沒有動作——寫出隱喻動詞短語的意義,時間為15分鐘,短語和圖標呈現的順序是隨機和平衡的。為了確保被試認真理解隱喻動詞短語意義,他們被告知隱喻動詞短語理解測試得分會記入平時成績。

想象動作啟動實驗過程和真實動作啟動實驗過程相同,都分為5個階段進行(見表3),唯一的區別在于想象動作啟動實驗的被試看到圖標時,只需要在大腦中想象圖標對應的動作,而不需做動作。

(五)數據收集

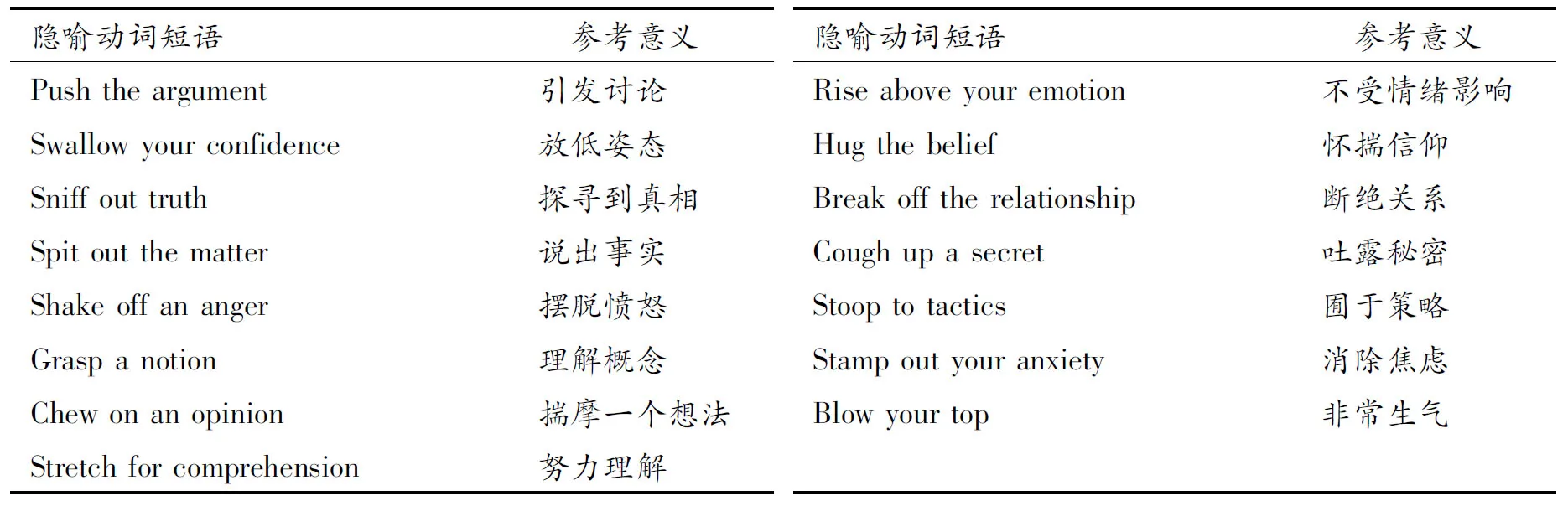

對被試隱喻理解評分時,隱喻動詞短語理解完全正確并寫出正確答案得1分,接近參考意義(見表4)也可得1分。例如:將“Swallow you confidence”解釋為“放下驕傲”應被視為正確答案;隱喻意義理解不完整,但寫出了動詞的隱喻意義可得0.5分;錯了得0分。有匹配動作啟動的、不匹配動作啟動的、無動作啟動的隱喻動詞短語理解總分各5分,合計15分。

表4 隱喻動詞短語參考意義

四、結果及數據分析

(一)實驗前測分析

在實驗開始前,為了解被試的隱喻理解能力,筆者對被試的隱喻理解能力進行了測試。為方便數據的分析和處理,評分標準如下:隱喻識別且解釋正確得2分,隱喻識別正確但解釋錯誤得1分,隱喻識別錯誤但解釋正確得1分,隱喻識別和隱喻解釋總分各15分,合計30分。把所有數據輸入電腦后,通過SPSS 16.0對真實動作啟動實驗和想象動作啟動實驗被試的隱喻理解得分進行獨立樣本t檢驗。

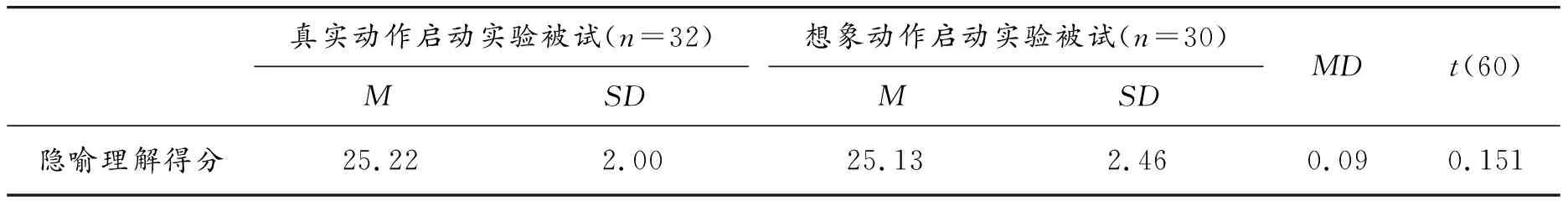

獨立樣本t檢驗結果顯示(見表5),真實動作啟動實驗被試和想象動作啟動實驗被試的隱喻理解能力沒有顯著差異(t=0.151,df=60,p=0.151>0.05),隱喻理解平均得分都較高并且差距不大(MD=0.09),真實動作啟動實驗被試的隱喻理解平均分為25.22,隱喻識別正確率高達90%;想象動作啟動實驗被試的隱喻理解平均分為25.13,隱喻識別準確率達到89%。這一數據結果說明兩組被試的隱喻理解水平相當。

表5 實驗前兩組被試的隱喻理解能力差異

(二)真實肢體動作對隱喻動詞短語理解的啟動分析

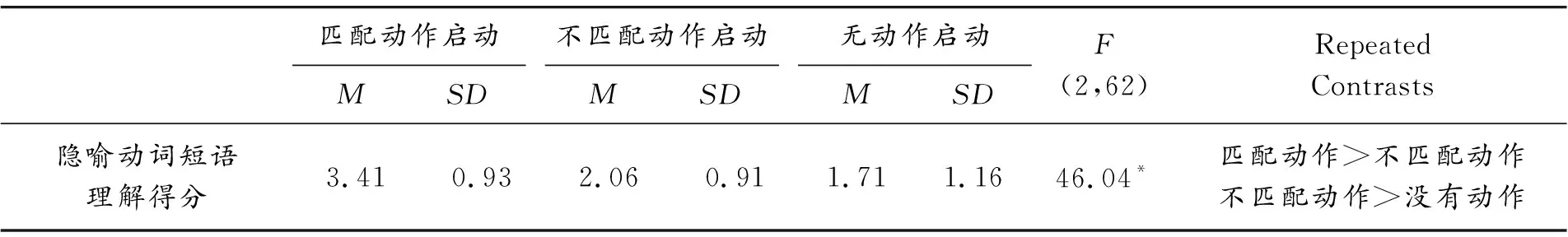

對真實動作啟動實驗中有匹配動作啟動的、不匹配動作啟動、無動作啟動的隱喻動詞短語理解得分進行單因素組內方差分析(One-way within-subject ANOVA),結果如表6所示:匹配肢體動作對隱喻動詞短語理解有顯著影響(F(2,62)=46.04,p<0.05)。重復對比結果顯示:匹配動作啟動的隱喻動詞短語理解得分顯著高于不匹配動作啟動(MD=1.35)和無動作啟動(MD=1.69),有匹配動作啟動和不匹配動作啟動的隱喻動詞短語理解得分之間有顯著差異(F(1.31)=98.32,p<0.05),但是不匹配動作啟動和無動作啟動的隱喻動詞短語理解得分之間(MD=0.34)沒有顯著差異(F(1,31)=2.54,p>0.05)。

表6 真實動作啟動實驗中的隱喻動詞短語理解得分差異(n=32)

為了進一步探究真實肢體動作促進隱喻動詞短語理解是否和肢體動作激活了相關隱喻單詞有關,實驗結束后,被試再次觀看視頻,然后用一個英語單詞描述視頻中所出現的動作。在計算動作描述正確的個數時,單詞的變形也應當被認為是正確答案,例如用“Pushing”來描述“推”這一動作。然后,把數據輸入電腦并用SPSS 16.0分析,探究單詞描述肢體動作正確的個數和隱喻動詞短語理解得分之間是否存在顯著相關關系。

皮爾遜r相關分析結果顯示,被試對動作描述的正確率為0.47,動作描述正確個數和隱喻動詞短語理解得分的Person相關系數為-0.051,顯著水平為0.782(p>0.05),說明動作描述正確個數和隱喻動詞短語理解得分之間不存在顯著關系。

在動作描述任務中,被試所用的英語單詞可能是正確答案的近義詞。如果用近義詞來代替隱喻動詞短語中的動詞,往往會改變短語含義,短語不再具有隱喻性。當把近義詞也納入動作描述正確的范圍時,動作描述的正確率會上升到0.6,動作描述正確個數和隱喻動詞短語理解得分的相關系數會變為 -0.054,顯著水平為0.767(p>0.05),說明動作描述正確個數和隱喻動詞短語理解得分之間還是不存在顯著關系。

(三)想象的肢體動作對隱喻動詞短語理解的啟動分析

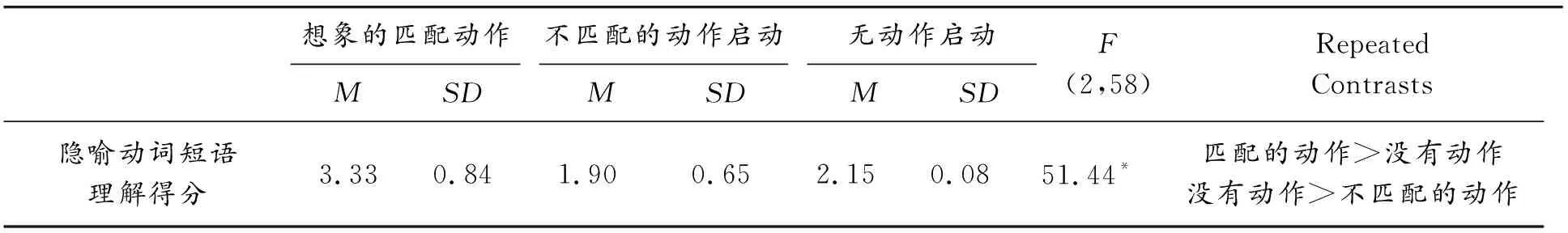

想象動作啟動實驗中的單因素組內方差分析結果如表7所示:想象的匹配肢體動作對被試的隱喻動詞短語理解有顯著影響(F(2,58)=51.44,p<0.05)。重復對比結果顯示:匹配動作啟動的隱喻動詞短語理解得分顯著高于不匹配動作啟動(MD=1.43)和無動作啟動(MD=1.18),匹配動作啟動和不匹配動作啟動的隱喻動詞短語理解得分之間有顯著差異(F(1.29)=128.90,p<0.05),不匹配動作啟動和無動作啟動的隱喻動詞短語理解得分之間(MD=-0.25)沒有顯著差異(F(1,29)=2.74,p>0.05)。

表7 想象動作啟動實驗中的隱喻動詞短語理解得分差異(n=30)

為了進一步探究想象的動作對隱喻動詞短語理解的啟動效應是否與身體動作激活了相關隱喻單詞詞義相關,想象動作啟動實驗結束后,讓被試再次觀看視頻后再用一個英語單詞描述視頻中所出現的動作。皮爾遜r相關分析結果顯示:被試對動作描述的正確率為0.55,動作描述正確個數和隱喻動詞短語理解得分的Person相關系數為0.018,顯著水平為0.928(p>0.05),說明動作描述正確個數和隱喻動詞短語理解得分之間不存在顯著關系,也就是說想象動作對隱喻動詞短語理解的啟動效應與身體動作激活隱喻單詞詞義關系不大。

在想象動作啟動實驗的動作描述任務中,當把近義詞也納入動作描述正確的范圍時,動作描述的正確率會變為0.59,動作描述正確個數和隱喻動詞短語理解得分的相關系數為0.054,顯著水平為0.779(p>0.05),說明動作描述正確個數和隱喻動詞短語理解得分之間還是不存在顯著關系。

五、討論

(一)真實肢體動作對隱喻動詞短語理解的啟動效應

真實肢體動作啟動實驗結果發現,匹配動作啟動組的隱喻動詞短語理解得分最高,和不匹配動作組、無動作啟動組的隱喻動詞短語理解得分存在顯著差異,表明當肢體動作和隱喻動詞的動作通道一致時,真實肢體動作和隱喻動詞短語出現兼容效應。不匹配動作組的隱喻動詞短語理解得分高于無動作啟動組的理解得分,雖然不存在顯著差距,但仍說明有動作啟動比無動作啟動更能促進隱喻動詞短語理解。為什么身體、動作和感知覺系統在隱喻動詞短語理解中能發揮如此重要的作用呢?具身認知理論認為肢體動作啟動下,相關的動作經驗會激活與之對應的感知覺運動腦區,個體在看到隱喻動詞短語時,會下意識調動運動通道中的圖式來完成隱喻語義的加工。同時,伴隨肢體動作的認知體驗也會改變個體的心理狀態,在動作隱喻神經機制中儲存這些隱喻神經聯結[29]。因此,個體在看到相同的隱喻時,就可以迅速喚醒已儲存的神經聯結,確保隱喻動詞理解加工的身體狀態被激活。這也揭示了身體動作促進隱喻動詞短語理解的機制:動作經驗塑造心理狀態,反之亦然。動作描述和隱喻動詞短語理解之間不存在顯著相關性,證明身體動作之所以能促進隱喻動詞短語理解,不是因為身體動作激活了和隱喻相關的單詞,而是激活了大腦的感覺運動皮層,使具體概念與抽象概念之間的隱喻神經通道被打開,進一步證實了隱喻動詞語義加工系統是相對獨立的語言加工系統。這一發現反駁了有些學者所持有的觀點:動作隱喻語義加工是字面意義、隱喻意義和抽象意義相互影響的綜合性系統[30]。需要指出的是,研究結果的不一致可能是由于這一實驗中的肢體動作啟動是真實的、動態的和視聽化的。而且大量神經心理學實驗證據表明:視覺動作直接喚醒的動作知識,不必以語義知識為中介[31],隱喻動詞短語的動作知識以身體動作經驗為基礎。例如:“跺腳”動作會產生動覺、觸覺、視覺、情感等多種內部體驗,隨后看到“Stamp”這一動詞,會自動喚醒已經存在的和動詞相關的多感覺通道體驗。可見,隱喻動詞短語的語義加工是具身的,身體的感覺運動系統是動作隱喻語義加工的先決條件。

(二)想象肢體動作對隱喻動詞短語理解的啟動效應

想象動作啟動實驗結果發現,想象匹配動作組的隱喻動詞短語理解得分最高,和不匹配動作組、無動作啟動組的隱喻動詞短語理解得分存在顯著差異,表明當模擬的動作和隱喻動詞短語的動作通道一致時,想象肢體動作和隱喻動詞短語也出現了兼容效應。和真實動作啟動實驗不同,不匹配想象動作組的隱喻動詞短語理解得分低于無動作啟動的隱喻動詞短語理解得分。此時,不匹配想象動作和隱喻動詞短語理解出現了干擾效應。這可能是因為負責隱喻動詞短語理解的感覺運動皮層和想象動作所喚醒的感覺通道不是相擬合的,二者是資源競爭關系;也可能是因為想象不匹配動作啟動的跨通道體驗和隱喻動詞所指向的動作圖式表征之間沒有產生模擬對應關系。為什么想象動作和真實動作都會對隱喻動詞短語理解產生啟動效應呢?這一現象佐證了語言理解具身性研究的磁共振(fRMI)技術測量結果,想象動作和做出動作受鏡像神經元的管控和調度,喚醒相似的運動腦區[32]。關注動作圖式對動詞語義加工影響的研究發現,動詞語義加工有兩種方式:顯性的具身動作和隱性的動作模擬。隱性的動作模擬即個體模擬或想象肢體動作動詞的情景;顯性的具身動作即真實動作經驗和感覺動力系統之間產生一個直接通道。匹配想象動作對隱喻動詞短語理解的啟動作用可以這樣解釋:根據感知動作模擬理論,感覺—運動通道存在相互轉換,想象動作本質上是心理認知狀態,可以和運動狀態轉換。想象動作描述正確個數和隱喻動詞短語理解得分之間不存在顯著相關性,加上想象動作—動詞的兼容效應,共同證實了肢體動作對隱喻理解的啟動效應:身體動作,即使是想象的身體動作也會使視覺化的源域更容易、更快地映射到抽象的目標域,身體感覺運動經驗在這一過程中發揮著重要作用。

六、對隱喻教學的啟發

以上兩組實驗結果說明:(1)真實肢體動作和想象肢體動作均對隱喻動詞短語理解有啟動作用;(2)肢體動作之所以有啟動作用,不是因為激活了與隱喻有關的單詞,而是感覺運動皮層的相關身體經驗被自動激活。隱喻動詞短語理解之前的身體動作或想象肢體動作有助于外語學習者將抽象概念和具體物質實體相聯系,即將具體始源域映射到抽象目標域,從而在外語學習者的概念隱喻系統中形成“IDEAS ARE PHYSICAL ENTITIES”概念隱喻聯結。研究結果表明隱喻動詞短語理解會受到身體感覺運動等經驗制約,進一步驗證了隱喻理解的體驗性。隱喻動詞短語理解需要身體機制和外界客觀環境互動來激活和隱喻相關的情緒、經驗表征和概念隱喻系統,一旦認知主體缺乏對隱喻始源域的體驗,就會面臨隱喻動詞理解困難,所以豐富外語學習者對隱喻始源域的體驗對提高外語學習者的隱喻理解能力十分重要。增強外語學習者對始源域的體驗主要有3個途徑:

首先,引導學生積累概念隱喻,構建概念隱喻系統,培養其隱喻性思維。人們的思維和行動普遍受概念系統支配。概念隱喻體現隱喻的認知價值和思維價值,通過深層結構的概念隱喻,我們可以透過現象看到本質[33]。概念隱喻通常不被認知主體意識到,它的形成取決于身體和現實的互動體驗。因此,外語學習者在建構概念隱喻系統時,必須調動其生活經驗,在身體和環境的反復互動中構建經驗格式塔,即重復體驗所形成的意象圖式。學生在理解概念隱喻基礎上形成的隱喻性語言會自動激活有關的意象圖式或經驗格式塔。在隱喻教學中,教師要利用好身邊已有空間概念,創設隱喻情景,引導學生體驗隱喻情境;同時加強概念隱喻的解讀,喚醒學習者的概念隱喻意識,幫助其構建概念隱喻系統。

其次,鼓勵外語學習者積極參加社會實踐活動,通過“做中學”來增強對始源域的直接體驗。隱喻體驗本質上是一種認識,而認識來源于實踐。“做中學”會促使外語學習者和外界環境不斷互動,從而不斷建構感覺經驗和空間關系認知結構。“教學即生活,學校即社會”,教師可以通過組織主題實踐活動,調動學習者將生活經驗參與到隱喻理解過程。同時,學習者精力有限,不可能直接參與所有實踐。學習者可以通過廣泛閱讀文學作品、觀看影視劇等,培養想象能力,豐富間接體驗,幫助自己在兩個不相關的概念之間建立映射關系,從而達到理解隱喻的目的。

第三,引導學生參與多模態互動交流。 體驗哲學認為人類以身體為參照物去體驗空間及其他抽象領域,體驗在本質上具有互動性。互動性的交流活動是身體、認知和現實相互作用的動態統一過程,強調身體在認知主體和環境互動中的重要作用。在隱喻教學中,互動性交流活動可以是學生之間、師生之間、學生和情景之間以及學生和技術之間的多模態互動。多模態互動能充分激活學生的知覺、觸覺、嗅覺、聽覺和味覺,因此在隱喻教學中要努力構建多模態的隱喻教學環境,讓學生有更多體驗始源域的機會。

七、結語

綜上所述,真實和想象的肢體動作對隱喻性動詞短語理解有啟動效應,肢體動作之所以能促進隱喻動詞理解不是因為身體動作激活了隱喻語言中的某個單詞,而是當身體動作啟動與其有耦合效應的隱喻性短語時,感覺運動皮層的相關身體經驗被自動激活,從而驗證了“具身認知”理論和感知動作模擬理論,人們身體感覺運動經驗會啟動隱喻動詞理解。教師是表演者,語言教師應該充分利用啟動效應,恰當使用肢體語言,促進語言學習者理解和內化語言知識;同時也可采用動畫、電影、圖像等多模態的呈現方式來激活啟動效應的發生,促進包括隱喻在內的語言理解。