從調研數據出發探究計算思維培養的教學策略

齊惠文

【摘 要】《義務教育信息科技課程標準(2022年版)》將計算思維作為四大核心素養之一列入學科教學范疇。如何在課堂教學中落實計算思維的培養,是廣大一線信息科技學科教師所關注的熱點問題。本文基于小學生計算思維能力的調查問卷分析,嘗試提出小學階段計算思維教學策略,并結合Scratch編程教學實例逐一說明。

【關鍵詞】計算思維;小學;教學策略

【中圖分類號】G434? ?【文獻標識碼】A

【論文編號】1671-7384(2023)05-043-03

2022年4月,教育部印發了《義務教育信息科技課程標準(2022年版)》(以下簡稱新課標)。在新課標中,計算思維作為四大核心素養之一首次被列入義務教育信息科技學科教學的范疇,這標志著計算思維的培養將在中小學教學日程中占據重要地位。小學教育作為基礎教育的重要階段,如何在信息科技學科中培養學生的計算思維能力呢?在回答這一問題之前,我們需要對目前小學生的計算思維能力的情況做一個大致了解。通過對已有研究文獻的整理,我們發現:計算思維涉及的詞匯主要有問題求解、分解、抽象、建模、過程、數據、概念、算法、模擬、驗證、自動化等。

依據文獻研究整理的有關計算思維教育關鍵點、小學生的年齡特點以及本區的實際情況,我們選取本區核心地區及東、西部共計27所小學和6所九年一貫制學校小學部,展開本次問卷調查。各校隨機抽取三年級的一個班級參與調查,認知水平分布合理。問卷以問卷星的方式進行發放,通過RTX將問卷鏈接發給各校信息科技教師,教師統一安排班級學生在機房自主完成問卷,回收有效問卷共計1254份,回收率99.4%。

樣本問卷調查的具體分析

第一,學生能夠有意識地關注問題解決步驟,但主動對問題進行界定和形成解決方案的意識較弱。調查中我們發現,有74.8%的學生對于學習中涉及的解決問題步驟能夠有意識進行記憶,對完成任務的一系列步驟能夠有意識識別,如對于日常生活中的泡茶步驟,有72.01%的學生能夠正確識別。學生個體發展不平衡,36.6%的學生在面對復雜問題時,能夠進行問題界定、形成解決方案并按步驟完成;37.72%的學生在遇到復雜問題時,采用的是邊做邊想,走一步算一步的策略。六成多的學生互助合作的意識較強,在面對困難問題時,傾向于使用小組合作的方法解決。

第二,大多數三年級學生具有使用已有知識經驗解決實際問題的習慣。在解決問題時,學生已經具備分類、邏輯、排序等運算能力,有一定的問題分類意識。調查顯示,77.75%的學生在遇到和已有知識經驗相關的問題時,能夠想到使用信息技術手段來解決;18.1%的學生偶爾會這么做;4.15%的學生表示不會這么做。有71.53%的學生能夠在解決問題之前,有意識地對問題進行分類,僅有6.3%的學生對此表示不同意。在“文件查找”的真實情境問題中,有76.32%的學生能夠想到使用自己學過的“按照特征進行文件分類”的知識解決問題。

第三,學生對于借助可視化工具解決問題有一定的認知,但仍有很大提升空間。62.6%的學生會用圖畫或者表格等可視化的方法來解決問題,但仍有四成學生沒有使用可視化工具的習慣。可視化工具有助于學生對問題進行抽象建模,訓練計算思維中的抽象建模能力。

第四,大多數學生具有主動探究問題的意識。75.76%的學生有經常主動發現問題、分析問題,找到多種解決方法的意識,只有4.62%的學生表示在學習過程中沒有這種意識。分析與綜合各種信息資源,形成解決問題的方案是計算思維培養的一個重要內容。

第五,學生對于算法的理解水平一般,獨立寫出算法和對算法精準描述的能力較弱。在為圖畫匹配合適步驟的題目中,只有58.45%的學生能夠選出選項中描述最為精確的步驟;在自己為圖畫設計步驟的題目中,僅有十幾份樣本能夠關注人物胳膊和腿等彎曲的細節描述,大多數樣本僅僅是對已有步驟的簡寫,或者是對已有步驟的重新排序。培養計算思維是為了培養學生解決實際問題的能力,對于小學生來說能否理解算法、知道算法的含義,能否寫一個算法可以作為衡量計算思維水平的一個指標。

第六,學生學習習慣對學生的問題解決能力以及合作能力具有明顯的影響。通過調查我們發現,平時對于解決問題步驟關注度不夠的學生,在面對困難問題時,更多選擇“走一步,算一步”的消極策略;對于解決問題步驟關注度高的學生,在面對困難問題時,分解問題、制定計劃以及同伴合作的意識都高于平均值。

計算思維培養的教學策略與實施

小學階段可以說是整個教育過程中的“基礎”,小學生學習興趣濃厚、可塑性大、應試壓力小,是培養計算思維的關鍵時期,如果學生能夠在此階段形成科學、積極的思維習慣,這會讓他們終身受益,并可為后續的連續發展打下良好的基礎。我們依據問卷調查分析,嘗試提出五條小學生計算思維能力培養的教學策略,以下將以“模擬煙霧報警器”一課的實施為例逐一說明。課堂實施流程如圖1所示。

1.貼近日常生活的情境導入

從學生日常生活出發,教師篩選出適合創設計算思維培養情境的例子,引入課堂教學中,在調動學生學習興趣的同時,培養學生的計算思維意識。

在“模擬煙霧報警器”一課中,教師從生活中常見的“煙霧報警器”出發,引發學生對于流程建設的關注。教師引導學生嘗試依據煙霧警報器工作流程圖自主搭建“模擬煙霧報警器”腳本,以自主與小組合作結合的方式對腳本進行調試完善。

2.圍繞腳本功能的提問設計

學生形成主動對問題進行界定、形成問題解決方案、關注問題解決步驟的意識和習慣,對于計算思維的培養具有重要作用。教師在教學方法上要注重對學生思維進行引導,關注學生的學習習慣,根據學生的思維特點有針對性地設計學習活動,簡單、持續地培養計算思維。教師從課堂語言入手,精心設計問題鏈,幫助學生確立問題,分析問題,以訓練計算思維中的制定問題能力和分析問題能力。

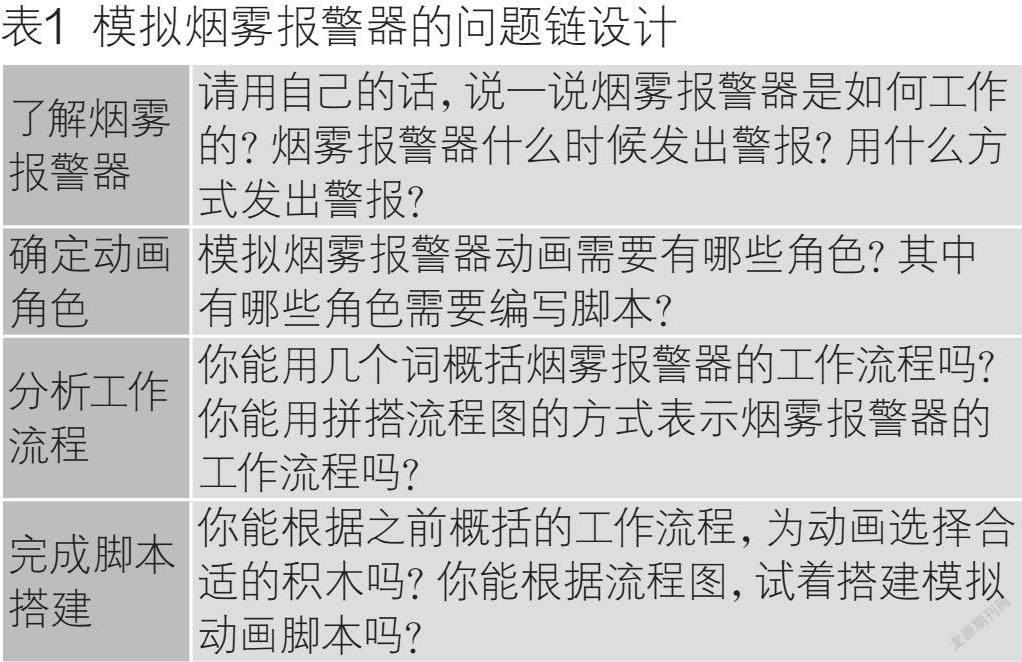

教師以“制作模擬煙霧報警器動畫”為核心問題,以解決問題的步驟為主線,依次從“了解煙霧報警器”“確定動畫角色”“分析工作流程”以及“完成腳本搭建”四個方面設計課堂提問,見表1。在解決問題的過程中,教師圍繞關鍵環節設計分支問題,形成問題鏈,幫助學生整理思路,逐步培養學生明確問題、分析問題、形成方案的意識與習慣。

如教師圍繞“分析工作流程”這一關鍵環節設計兩個分支問題,把制作流程圖這一難度較高的關鍵環節拆解為兩個環環相扣、逐層遞進的分支問題,引導學生逐步由口語化表達向形式化表達過度。

3.關注執行過程的流程圖設計

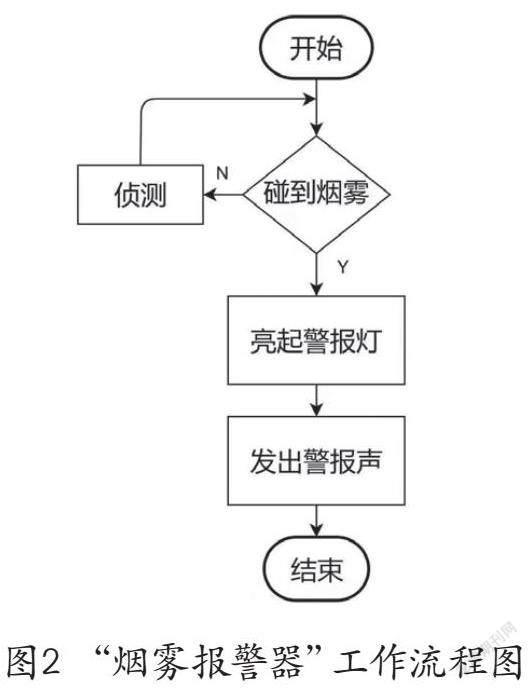

教師引導學生用流程圖的形式,如圖2所示,將腳本的實際執行過程可視化,幫助學生對問題進行抽象建模,訓練計算思維中的抽象建模能力。

在本課的教學中,教師先是通過視頻和提問的方式,共同分析煙霧報警器工作流程,然后由學生在學習單上自主進行流程圖的拼搭,最后再請完成較好的學生上臺使用實物進行流程圖的拼搭和介紹。

4.借助實物拼搭的新知講授

對于小學生而言,編程學習具有一定的挑戰性,教師設計的學習任務需要考慮學生在興趣和努力之間的平衡。本節課基于三年級學生的思維特點,采用借助實物拼搭的方法完成“如果那么”和“碰到”積木的新知講授。

本環節的活動是學生在教師提供的積木中挑選合適的積木,和上一環節的流程圖進行匹配。本節課所設計的“碰到”和“如果那么”積木在外形上有鮮明特點,使用方法也與外形有密切關聯,因此活動中教師提醒學生觀察積木形狀,并提供實物積木供學生動手進行拼搭。隨后,學生上臺進行實物積木拼搭,并用自己的語言描述自己理解的積木功能,教師適時進行指導和新知講授。

5.關注功能實現的作品評價

教師根據學生具有一定的主動發現問題、解決問題的意愿,小組活動意識較高以及應用已有知識解決實際問題的意識較好的特點,探索更為有效的課堂教學模式。本節課學生通過互換作品的形式對同伴作品進行評價。評價的關注點在于腳本是否能夠實現預設的功能,為同伴改進作品提供建議,以訓練計算思維中的優化方案能力。

本節課先是由學生自主測試腳本,檢測腳本是否符合之前設定的要求(聲音報警和指示燈報警),并進行相應的調試修改。第二個環節是同伴互助,發現自己沒有找到的問題,并提出修改意見,或者找出同伴在腳本搭建上的優點。最后一個環節是集體糾錯,就難以解決的問題進行集中討論,尋求解決方案。

結? 語

以上就是我們提出的貼近日常生活的情境導入、圍繞腳本功能的提問設計、關注執行過程的流程圖設計、借助實物拼搭的新知講授和關注功能實現的作品評價等五條小學生計算思維培養的教學策略在課堂教學中的實踐。對于小學生來說,計算思維的培養既要關注學生的計算思維能力,又要關注計算思維的意識,我們還需要根據學生實際和課堂教學中的經驗總結,不斷嘗試和挖掘,進一步探索計算思維的教學模式。

作者單位:上海市青浦區金澤小學

編? ?輯:馮艷艷